日本のメディアが宣伝するほど、BEVは売れていない

それぞれの国のBEV事情を見てみる。

まず中国は昨年、国が「買い替え補助金」をBEVとPHEVとFCEV(燃料電池電気自動車=トヨタMIRAIのようなクルマ)に交付した。この3カテゴリーをまとめて中国政府はNEV(ニュー・エナジー・ビークル=新能源車)と呼び、優遇対象にしている。

北京政府によるNEV補助金は2020年末で廃止されたが、購入税10%の減免は続いている。昨年は買い替え補助金、欧米で言うスクラップ・インセンティブが5月に始まった。2011年6月末までに登録された乗用車を買い換える場合に1万元(約21万円)の補助金が支給されている。同時にNEVについては「頭金ゼロ」の自動車ローンを認めた。これは中国では異例の措置だ。

さらに省や市町村の補助金が加算され、販売店では大幅値引きがあり、日本円で350万円のBEVを100万円引きの250万円で購入できる例が少なくなかった。ただし、自動車販売店の半数が「NEVのせいで赤字になった」という調査を業界団体である乗聯会(全国乗用車市場信息聯席会)が発表している。

中国では「北京の共産党政府が決めたこと」は守らなければならない。NEV比率を2027年には新車販売台数の45%まで引き上げると言う目標を2023年に発表し、景気が後退するなかでこの目標を達成するためスクラップ・インセンティブを実施した。さらに、農村部(中国には農村戸籍という制度がある)に向けては汽車下農(農村に自動車を、の意味)という政策も実施し、NEV販売を後押しした。

中国での売れ筋BEVは「安価なコンパクトカー」だ。日本の軽自動車に当たる「A00級」は政府の方針で全モデルがBEVになった。その上級のトヨタ「ヤリス」に匹敵する「A0級」と合わせるとBEV全体の約25%を占める。日本でも話題になった上海通用五菱汽車の「宏光MINI」やBYDオート(BYDは電池メーカー)の「ATTO3」など「小さくて安いBEV」が売れたことは、中国の景気の悪さを物語る。

中国の格安ベスセラーEV「宏光MINI」の中身 中国自動車産業の実力は?

乗聯会によると、昨年はBEV在庫過剰がさらに進んだ。「BEVを売れ」という北京政府の命令で各OEMはBEVを増産したが、景気後退の速度があまりに速く中間価格帯のBEVが売れなくなった。この在庫処分の行き先がタイなどの海外である。

欧州 マイナスが目立ったのはドイツ

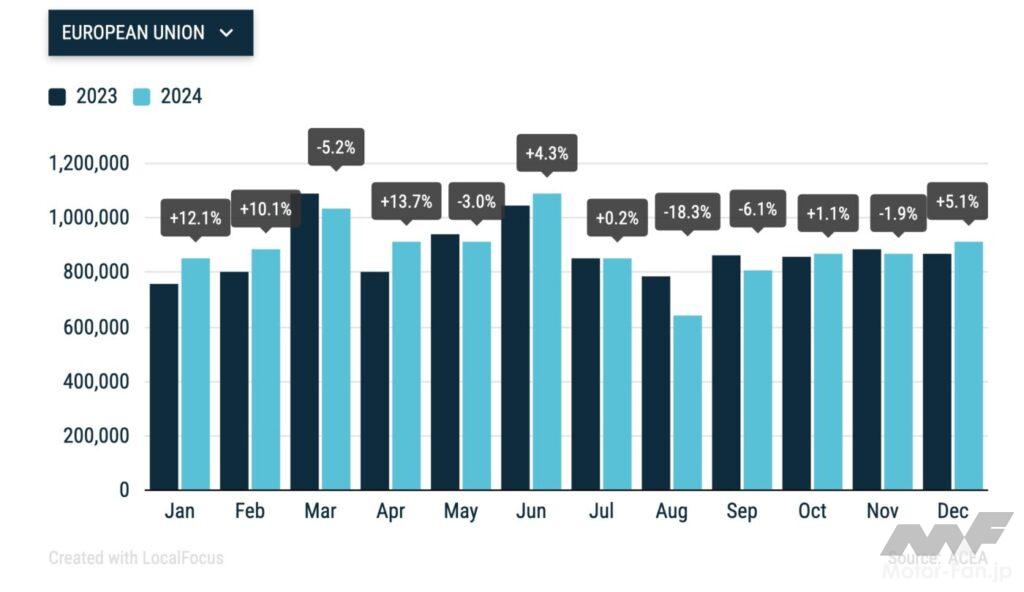

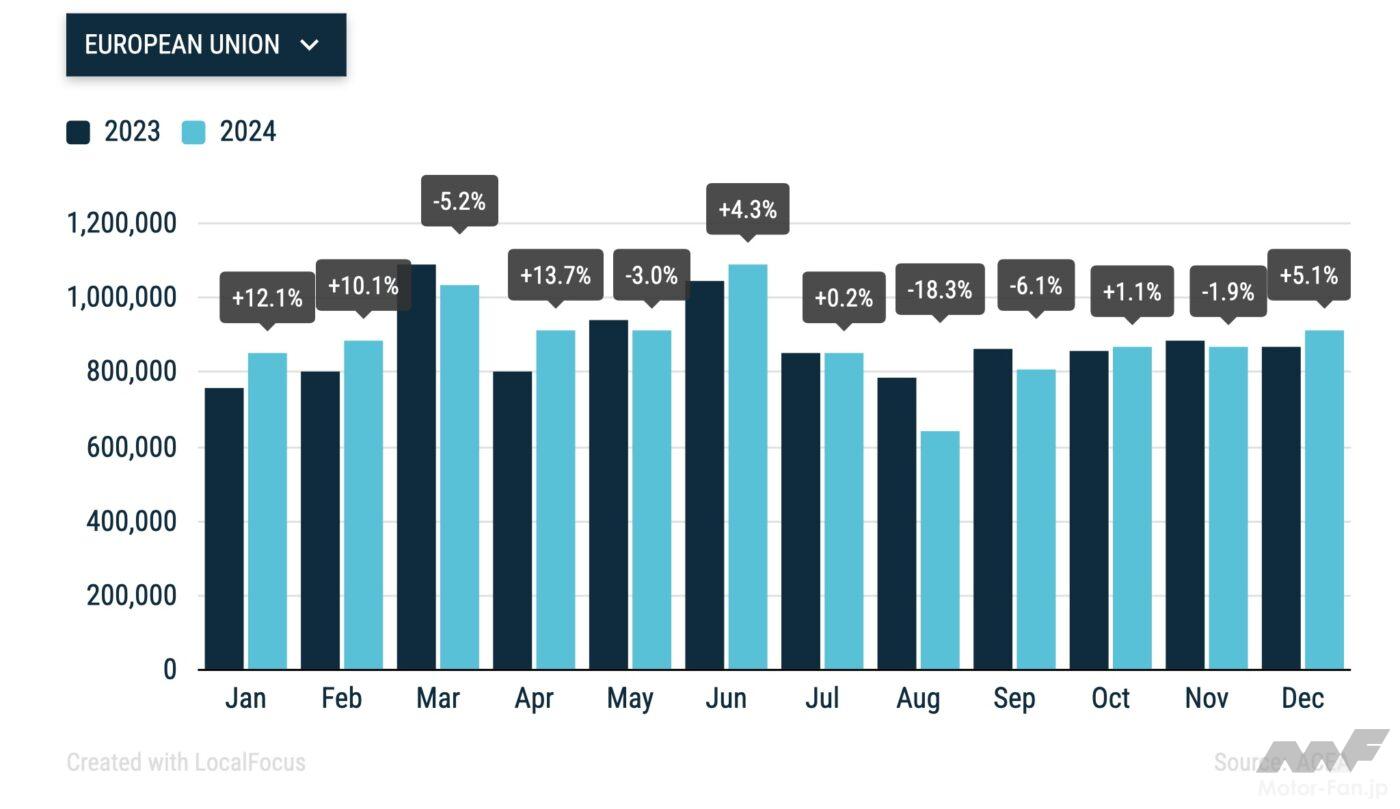

欧州はどうか。EU(欧州連合)もEFTA(欧州自由貿易連合=アイスランド/ノルウェー/スイス)も1〜11月のBEV販売累計は前年比マイナスだった。とくにマイナスが目立ったのはドイツで、1〜11月累計が前年比26%減の34.7万台にとどまった。理由はBEV補助金が終了したことと、景気悪化、電気代の高騰である。EUが中国製BEVに追加の関税をかけることを11月に決定したたことは、まだあまり影響していない。

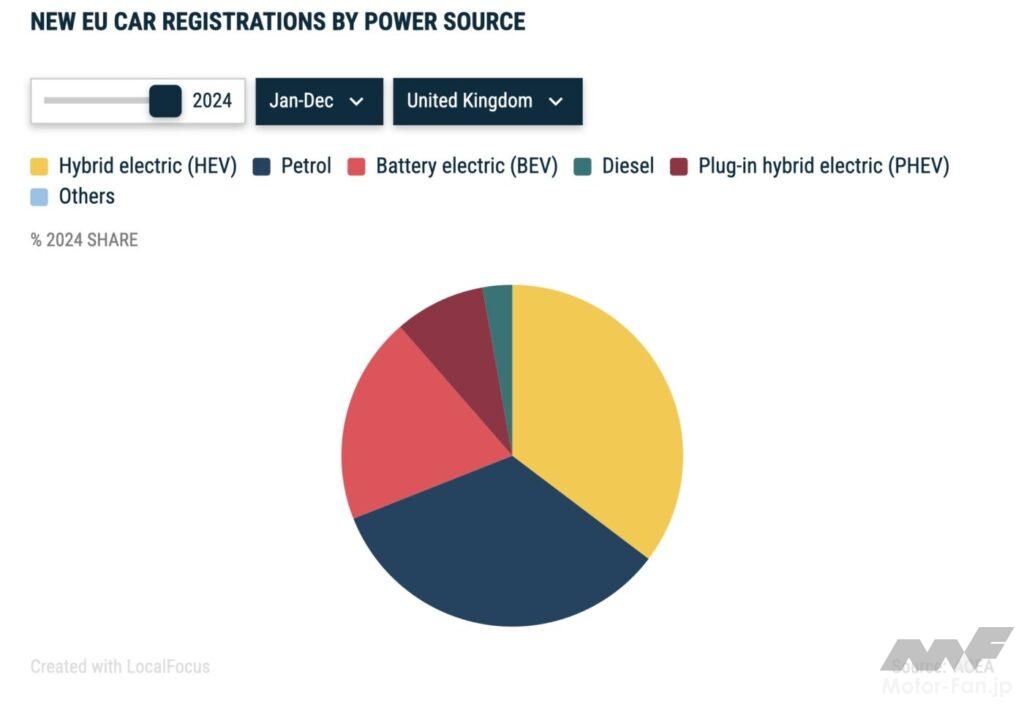

英国はEUを離脱しているため、中国製BEVが売れている。BEV補助金も交付されている。1〜11月のBEV販売台数は33.8万台とドイツに迫った。そもそも英国には民族資本の量産OEM(自動車メーカー)がすでにない。ジャガー・ランドローバーはインド資本、ロータス・カーズは中国資本、ローバーとトライアンフは商標だけは残っているが持ち主はBMWだ。だからブランドごとのBEV販売比率を強制しても政府は批判されない。

オランダは1〜11月で11.5万台、前年比11.8%増、ベルギーは同12万台、38.5%増、デンマークは同7.8万台、48.4%増。これら欧州大陸沿岸国は補助金とさまざまな特典をBEVに与えているためBEVが売れる。オランダとベルギーには自動車工場は存在するが自国資本ではない。デンマークには自動車産業そのものがない。だからBEVを思い切りひいきしている。

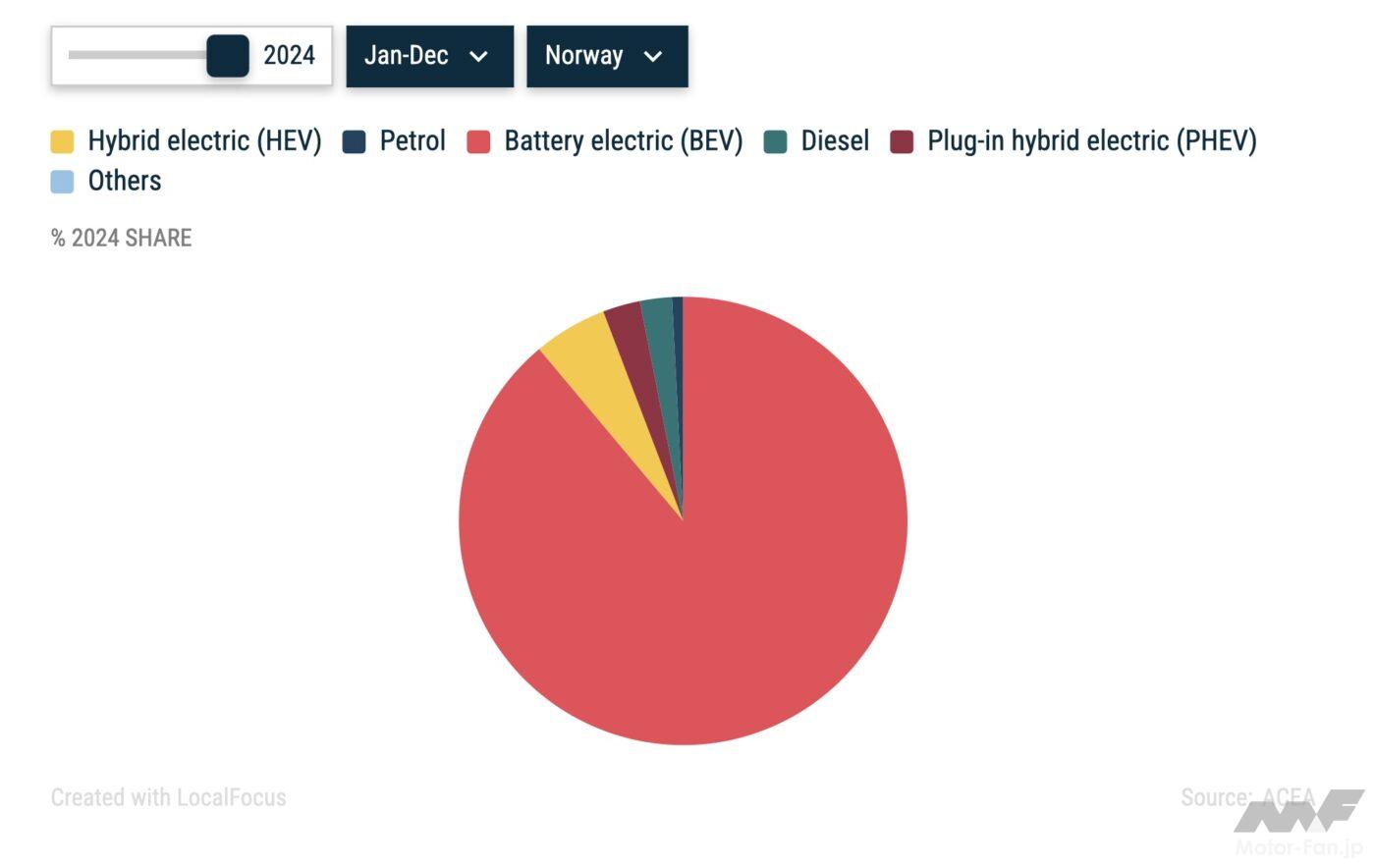

ノルウェーはEUには加盟せずEFTA加盟。この国のBEV恩典は購入税減免のほかバス優先レーン走行可やフェリー半額など手厚い。自動車はすべて輸入だから「BEVびいき」で構わない。しかも、冬場にエンジンオイルの凍結を防ぐためのブロックヒーター用電源が集合住宅から一戸建てまで以前から完備されていたためBEVを導入しやすかった。だから乗用車市場の90%以上がBEVになった。

アメリカ 中国製BEVは1台も販売されていない

続いて米国。バイデン前大統領が承認したIRA(インフレ抑制法)は「米国内生産」「同盟国製バッテリー」など一定の条件を満たしたBEVに対し7500ドル(約115万円)の税控除を認めている。補助金ではなく「税控除」と言っている理由は、米国は全国民が確定申告のため税額を割り引くほうが事務手続きが簡素になるためだ。

しかも、この制度はリース車にも適用される。リース会社がBEVを購入し、税控除を差し引いた額でリース料を決めるという「抜け道」がある。ただし、レンタカー会社と法人向けカンパニーカーでは、修理費が高く下取り残存価格が低いBEVが嫌われている。ちなみに中国製BEVは1台も販売されていない。

オートモーティブニュースによると、全米でのBEVの在庫回転率はBEV以外のICV(内燃機関=ICEだけを搭載するクルマ)に比べて約半分、つまり「販売店が仕入れてからクルマが売れるまでの在庫日数」が、BEVはICVの2倍だという。この調査結果はNADA(北米自動車販売協会)などのデータをベースに調査会社コックス・オートモーティブがまとめたものだ。

アジアはどうか?

アジアはどうか。タイは昨年、「BEVが売れている」と日本のメディアが盛んに報じた。これは昨年1月にタイ政府が「BEV完成車輸入の関税を中国、日本、韓国製についてはFTA(自由貿易協定)締結国待遇で0%、FTAを締結していない米国と欧州については40%とする」という告示を行なったためだ。ただし、BEVを輸入したOEMは翌年に「最低1台」をタイ国内で生産(KD=ノックダウン組み立ても可)しなければならないという取り決めがあったため、日本のOEMは輸出しなかった。

一方、中国のOEMはBYDオート、哪吒汽車、長城汽車、上海汽車などがタイへの完成車輸出を行なった。この4社はすでにタイに工場を持っており、中国から部品を輸入しての車両組み立てが可能なためだ。吉利集団は当面、組み立て委託で対応することにして輸出を行なった。

中国はタイとの2国間協定で電動ゴルフカートを関税ゼロで輸出していたため、これを拡大解釈して乗用車にも関税ゼロを広げようとした。2023年の秋からタイで中国製BEVが売れ始めたのはそのためだ。しかし、さすがにタイ政府は中国だけ優遇するわけには行かないので日本と韓国もその対象にした。韓国からはヒョンデ(ヒュンダイ自動車)製BEVが輸出された。

当初、中国製BEVは高級ピックアップトラックを購入するような層に「目新しさ」から注目され、上海工場製のテスラ「モデルY」やBYD「ドルフィン」などが売れた。しかし、2024年に春ごろにそうしたアーリー・アダプター(新し物好き)のBEV需要が一段落し、売れ行きは止まった。そのため値引き競争が激しくなり、とくにBYDオートの値下げは「いきなり2割」のようなレベルだったため、ほかのBEVブランドもこれに追従しなければならなかった。

また、雨の多いタイでは中国製BEVで「バッテリーパックに水が入った」などのトラブルが起き、性能と品質に対するクレームも増えた。しかし、販売店のアフターサービス体制が整っていないほか補償内容もあいまいだったため、昨年秋には月ごとのBEV販売台数が前年比マイナスに転落した。なおさら在庫処分のためさらに値引きが行われ、すでに中国製BEVを購入した人々がタイ消費者保護委員会に苦情を入れている。

インドは2%以下

インドのBEV販売台数は、この国の独自の集計方法のため年度末にならないとはっきりしたことはわからないが、いまのところ新車販売台数の2%以下であり、ここにはPHEVも含まれる。インド最大の車両工場を持つスズキはインド生産のBEV を欧州へ出荷すると発表している。

世界のBEV市場をざっと見渡すと、このような状況だ。メディアが言うほど販売好調ではなく、とくに昨年秋以降はそれぞれの国・地域で苦戦が続いている。中国は「政府の意向」だから何が何でもBEVを売る。欧州は国ごとに事情は異なり、自国にOEMのない国は売りやすい。

共通している点は「補助金がなければBEVは売れない」ことだ。かつて中国がこれを経験し、昨年はドイツが経験した。逆に米国はIRAで活気づいた。しかし、補助金政策は「何のためにBEVを普及させるのか」という点をぼやけたものにしてしまった。本来はエネルギーのCN(カーボン・ニュートラリティ)化が本来の目的のはずなのだが、ここは完全にブレた。

電力のCNは、欧州でも完全に意見が割れている。フランスは原子力頼みで、ドイツは原発を完全停止し再エネ(再生可能エネルギー)へと舵を切った。しかし、太陽光と風力は必ずバックアップが必要であり、そのコストが高騰している。陽が出ない、風が吹かない。そのときのためのバックアップを電池への蓄電や揚水発電にすると設備費が莫大になる。たいがいは天然ガス火力が再エネのバックアップ手段だが、ウクライナ戦争でロシアからの天然ガス輸入が途絶えた欧州はこれも厳しい。

新興国はさらに電力事情が厳しい。インドなどでは地方都市での停電も珍しくないが、政府は「先進国並み」を目指して思い切り「背伸び」のBEV普及を進めようとしている。富裕層が補助金をもらってBEVを買い、さらに停電リスクが増えているという。これは明らかに矛盾だ。

日本のメディアが宣伝するほど、BEVは売れていない。中国は唯一の例外だが、それは政策目標であり、BEV増加によって原油輸入量が減りつつある点は政策の勝利と言える。

なぜアメリカのレンタカー会社はテスラを手放したのか?

なぜアメリカのレンタカー会社はテスラを手放したのか?