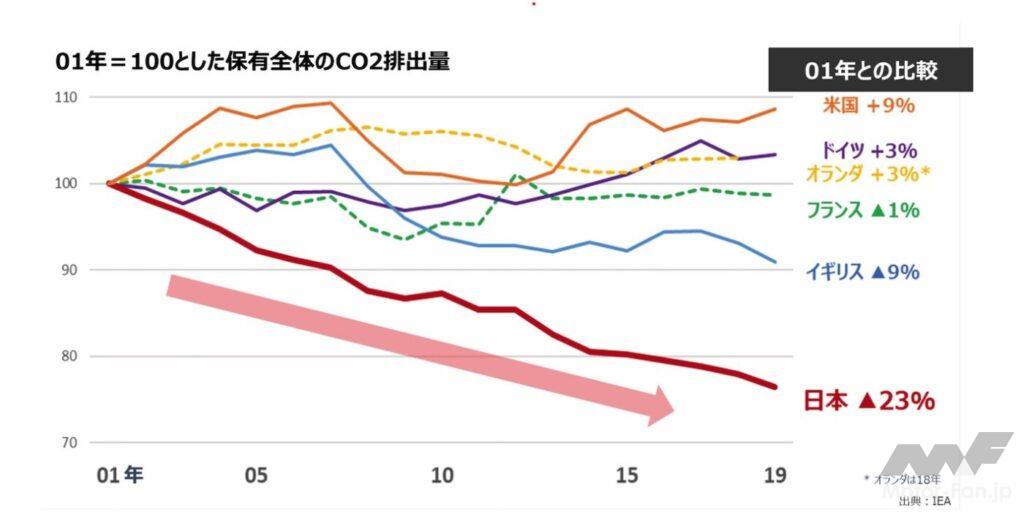

日本はHEVのおかげでCO₂削減の優等生

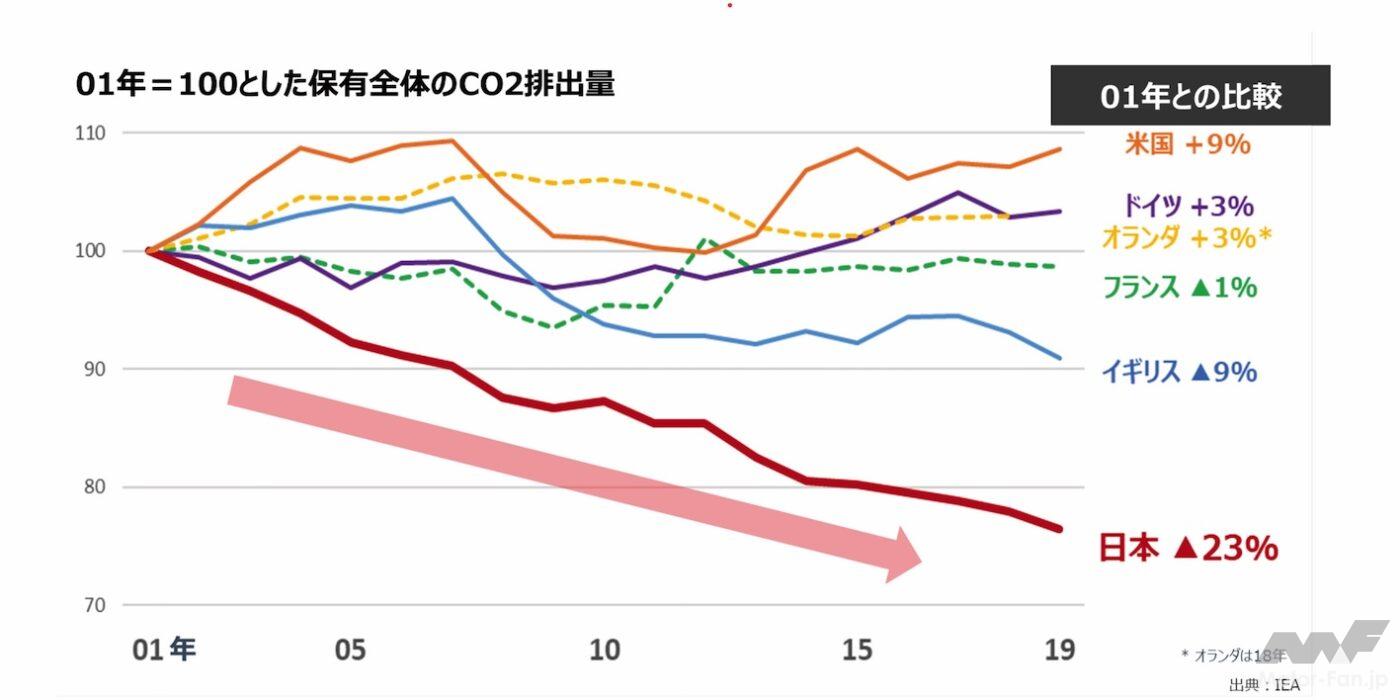

2019年の段階ですでに1000万台のHEVが日本の道を走っていた。その効果は大きく、2001年を100としたときの自動車排出CO₂(二酸化炭素)は2019年には77に減っていた(グラフ1)。23%の減だ。世界中にCOVID19(新型コロナウィルス感染症)が蔓延する前のデータあり、経済活動が活発な中での実績である。

世界のEV販売台数は推計1140万台。その「中身」は「好調」とはほど遠い

メルセデスもボルボもGMもEV追加休止。政治が買い物を強制する愚行に「待った」がかかった

同じ期間で見るとドイツは3%増、米国は9%増だ。イギリスは9%減で欧州の優等生。しかし日本は23%も減らしていた。日本の実績は「燃費の良いクルマが増えたこと」によって「自動車用燃料の消費量が減った」結果だ。ここに1000万台のHEVと軽自動車が貢献したことは間違いない。

1000万台というまとまった数のHEVがある一方、この時期に日本で販売されたBEVは10万台に満たない。HEVに対しBEVは100分の1だった。欧州もまだBEVが売始める前だった。しかし日本では、1997年12月に初代「プリウス」が発売されて以降、HEV販売台数は徐々に増えていった。軽自動車でも安価な機構のHEVが増えた。

自動車排気ガスの成分は、大気中の不活性ガスである窒素(N)が燃焼熱で変化せずそのまま出てくるものがもっとも多い。CO2は大気中の酸素(O)が燃料の成分である水素(H)および炭素(C)とくっついてエネルギーを出し、その燃えカスとしてかなりの量が発生する。EU(欧州連合)では、今年から乗用車排出のCO2上限値が93.6グラム/kmに規制強化された。

一方、BEVは走行中には何も「燃やさない」から、走行中のCO2排出はゼロだ。HEVはICE(内燃機関)と電気モーターのハイブリッド(混合・混成という意味)だから排気ガスを出す。燃費は良いが排ガスはゼロではない。

トヨタは「限られた量の電池をどう使えば良いのか」をシミュレーションした

では、ものすごく優秀な「ゼロ排ガス」車、いわゆるZEV(ゼロ・エミッション・ビークル)であるBEVと、ガソリンを燃料に使う優良燃費車であるHEVとでは、世の中への影響はどう違うのか。

これを検証するには見方を少し変えればいい。それは「電池量」で見ることだ。LIB(リチウムイオン2次電池)に代表される車載用の動力電池は高価だ。同じ大きさのボディで普通のエンジン車(ICVと呼ぶ)とBEVを比べると、BEVは圧倒的に高い。その値段差の大半が「電池代」だ。国や地方自治体の補助金が交付されないとBEVが売れないことは日本でも米国でも中国でもドイツでも証明されている。

日欧米ともに、地場資本の電池メーカーからLIBを調達するには限界がある。欧州のOEM(自動車メーカー)は中国と韓国の電池メーカーからLIBを調達している。期待されていた欧州資本の電池メーカーはまだ育っていない。中小規模の電池メーカーはあるが、出荷しているのは車載用ではなく定置用だ。

米国は中国企業を排除しているため欧州より車載電池の生産量が少ない。テスラは半分ほどがパナソニック開発の自前生産でありGMは独自のLIBを開発したが、まだ量産体制は整っていない。米国は日韓の電池メーカーが頼りだ。

トヨタは「限られた量の電池をどう使えば良いのか」をシミュレーションした。中心になったのはチーフ・サイエンティストのギル・プラット博士だった。以下はトヨタの試算である。

トヨタのチーフ・サイエンティストであり米国TRI(トヨタ・リサーチ・インスティテュート)役員であるギル・プラット博士はマサチューセッツ工科大学 (MIT)ロボット工学と人工知能を専攻した。すでに4年前にギル博士は「多くのBEVだけでなくPHEVでさえも、大きくて重たいバッテリーパックを積んでいる。これはトランクにレンガを積むに等しい。実際、バッテリーは高価なレンガだ。しかも希少な素材を使っている」と話していた。

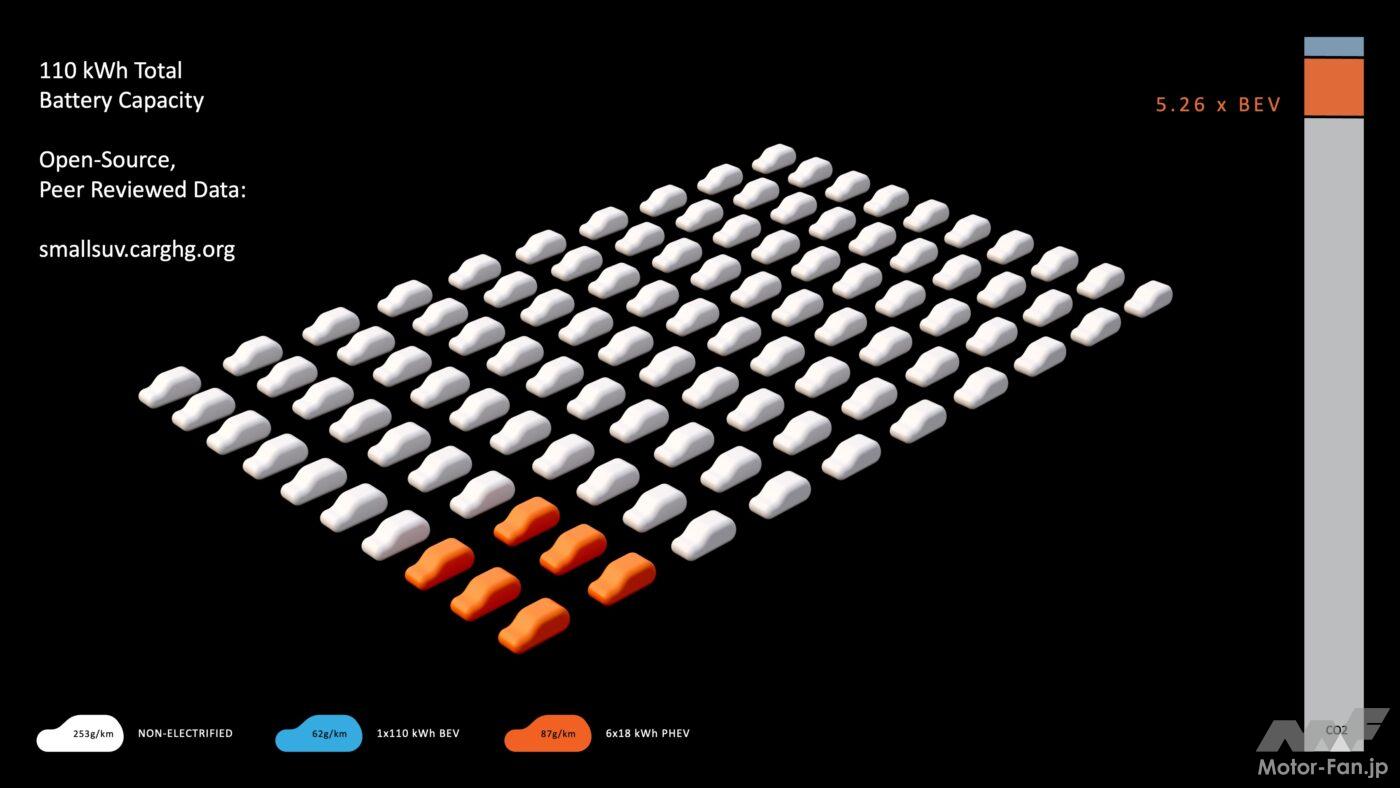

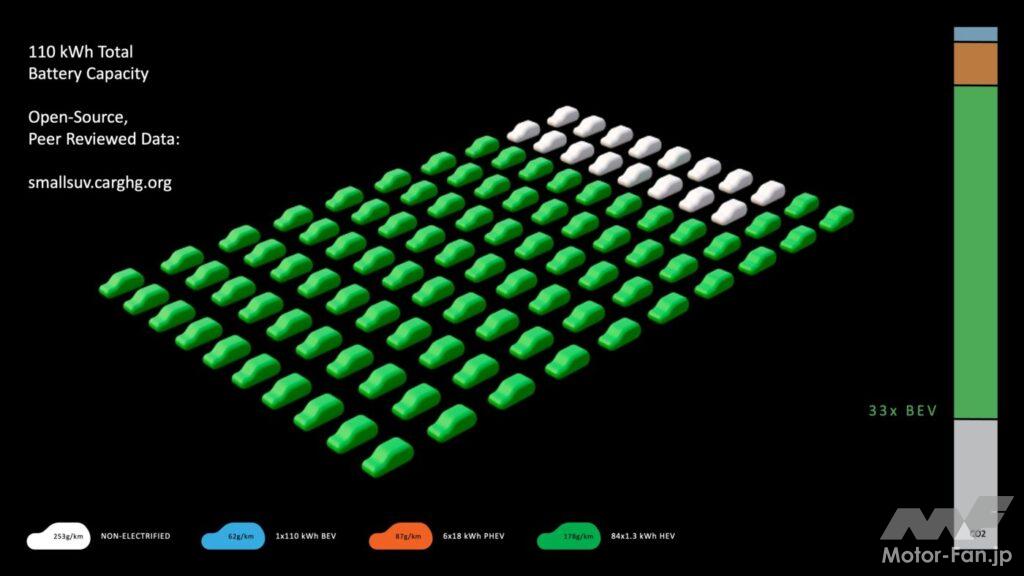

いま、手元に110kWh(キロワットアワー)のLIBがある。1kWhとは「1000ワットの照明を1時間点けっぱなしにできる電力」である。110kWhだから、その110倍だ。これをクルマに積むとCO2排出はどれくらいセーブされるのか。

まず条件設定。燃料の採掘・精製・運搬からクルマでの使用までをトータルで考えるW2W(ウェル・トゥ・ホイール=油井から車輪まで)で発電から送電、BEVへの充電までに発生するCO2を想定し、トヨタは米国での小型SUV(日欧市場で言えば中型SUV)をBEV化した場合のCO2排出量を62グラム/kmに設定した。計算には一般に公開されているオープンソースのデータを使った。普通のガソリンICV(通常の内燃機関搭載車)は253グラム/kmに設定した。これは米国で言う小型SUVの代表値だ。

EI(エネルギー研究所)およびEIA(米国エネルギー情報局)のデータから日欧米の火力発電比率を計算すると、ほぼ60%である。つまり発電段階でのCO2はどの地域でもゼロではない。トヨタが導いたBEVのCO2排出62グラム/kmは、国際機関のデータを背景にした「信頼できる数字」である。

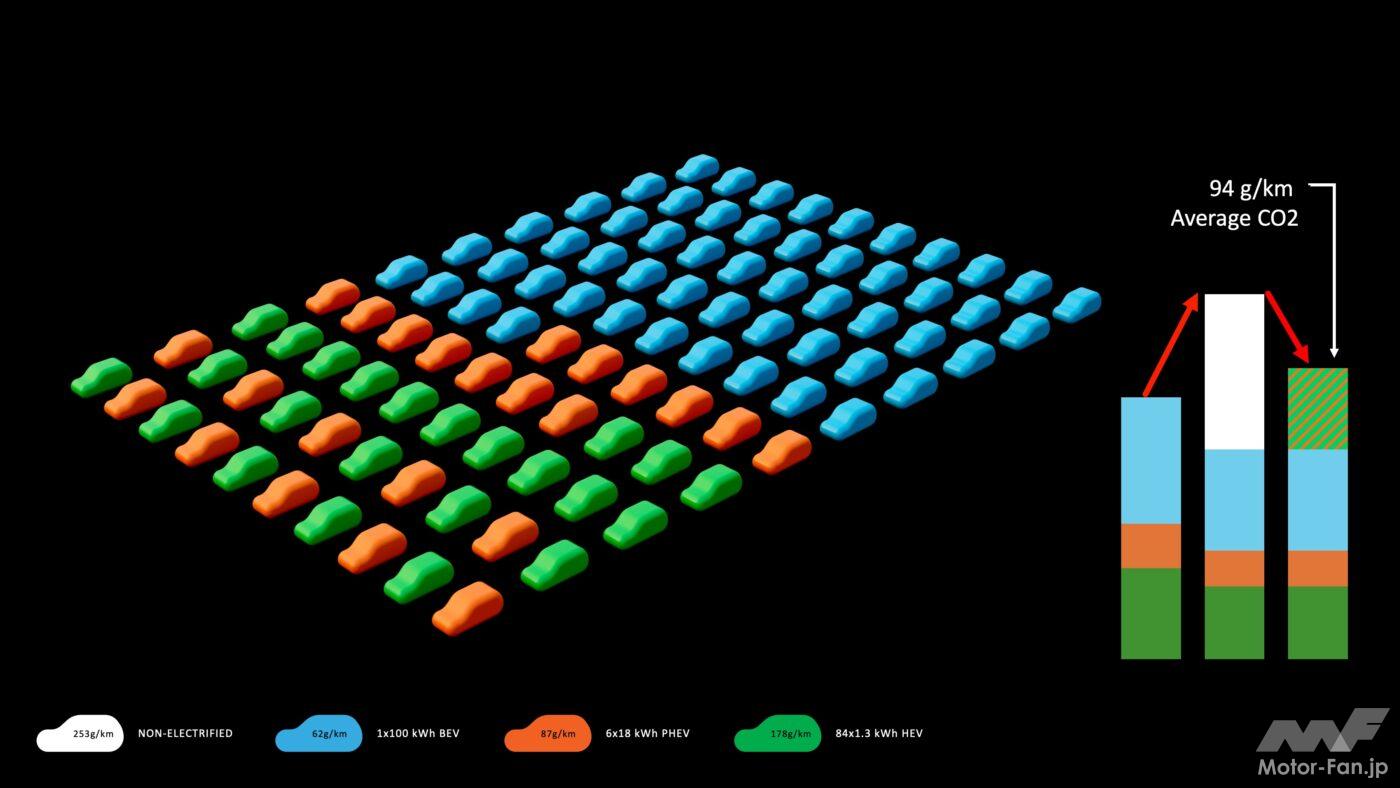

110kWhの電池を1台のBEVで使い、残り99台はCO2排出量253グラム/kmのICVのままだとすると「253グラム/km−62グラム/km=191グラム/km」であり、全体でのCO2セーブ量はこれだけ。191グラム/kmになる(図1)。

では、110kWhの電池を小分けにして6台のPHEV(プラグイン・ハイブリッド車)で18kWh(正確には18.33kWh)ずつ分けて使うとどうなるか。PHEV6台とICV94台の場合を考える。クルマはすべて小型SUVのままだ。

このクラスのPHEVは、1台当たりのCO₂排出を87グラム/kmに設定した。これは実際に米国で市販されているPHEVの値に近く、ICVの253グラム/kmと比べると劇的に少ない。これが6台あれば(253グラム/km−87gグラム/km)×6台=996グラム/kmのCO2をセーブできる。

BEV1台で110kWhの電池を独占する場合は191グラム/kmのCO₂セーブ効果だった。PHEV6台分だと996グラム/kmだから、996÷191≠5.2となりCO2削減効果は約5.2倍だ(図2)。

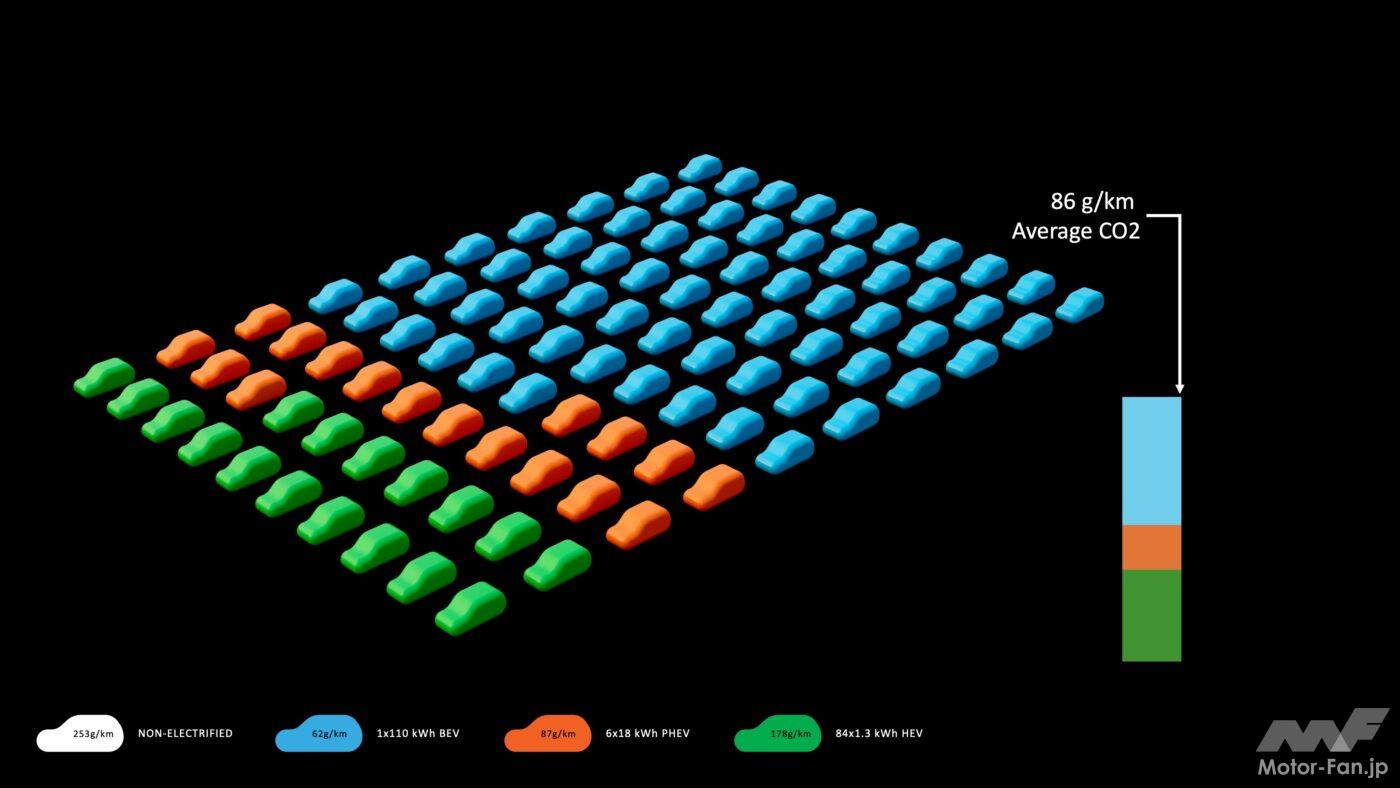

さらに電池を小分けして使う方法ではどうだろう。110kWhの電池を1.3kWhずつ84台のHEVで分けて使うとどうなるか。つまりHEV84台とICV16台という比率だ。HEV1台のCO2排出は178グラム/kmとトヨタは設定した。これはやや控え目な値である。

計算は「(253グラム/km−178グラム/km)×84台=6300グラム/km」になる。110kWhの電池を1台のBEVで使う場合のCO2削減効果は191グラム/km だから、84台のHEVに分けて使う場合は6,330÷191≠33となり、その効果は約33倍である(図3)。

この計算式は、2001年から2019年までの間に自動車CO2排出を23%減らした日本の状況に近い。1000万台のHEVが、1台ごとに少しずつCO2排出を減らし、1000万台という台数で「面」を形成する。いかにBEVがZEVであっても、たった1台では「点」に過ぎない。同じ量の電池を多くのクルマでシェアすれば効果は「面」になる。単純明快な計算結果である。

これが、トヨタの「HEV推し」の理由だ。高価な電池を少しずつ、より多くのクルマで使うほうがCO2削減効果は大きくなる。トヨタはそう判断した。

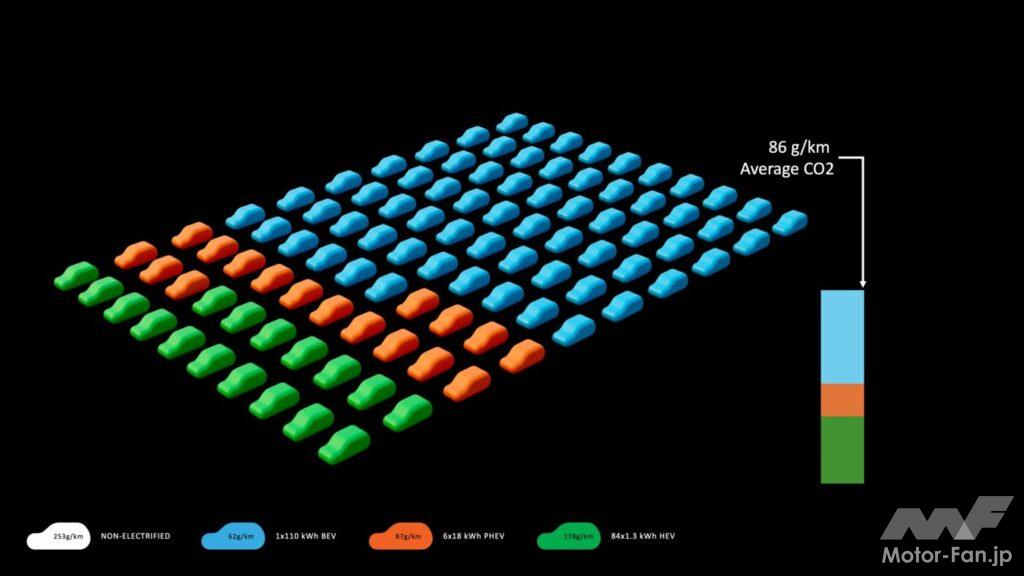

将来、電池生産量が増えて電池価格も下がったと仮定した100台の小型SUVによるシミュレーションはさらに興味深い(図4)。BEV66台、PHEV17台、HEV17台という構成。エンジンを積むクルマは17+17=34台である。

100台すべてがCO2排出量253グラム/kmだと全体のCO2排出は2万5300グラム/kmになる。これをBEV66台+PHEV17台+HEV17台というモデル構成にすると、BEV66台は62グラム/km×66台=4092グラム/km、PHEV17台は87グラム/km×17台=1479グラム/km、HEV17台は178グラム/km×17台=3026グラム/kmだから総合計は8597グラム/kmとなり、1台当たりの平均排出は86グラム/kmだ。もともとの253グラム/kmに比べて劇的に低い。

エンジンを積むPHEVとHEVが残るものの、必要な電池量は「すべてBEV」の場合より約3割少なくて済む。これは重要だ。なぜなら、電池生産には大きなエネルギーを使うからだ。

電池セルを生産するときに「慣らし=エージング」

車載LIBの場合、電池セルを生産するときに「慣らし=エージング」を行なう。電池が安定して充電・放電を行なえるよう、負極の表面にSEI(ソリッド・エレクトライト・インターフェーズ)と呼ばれる被膜を「適度な厚み」に形成させるために必要な作業であり、LIBの場合はその作動である60℃近辺で一定時間保持する必要がある。

この「一定時間」がどれくらいの時間なのかは、いっさい公表されていない。筆者が取材した限りでは「長ければ2週間以上」だった。エージング中のLIBを60℃に保つには熱源がいる。

さらに、エージングが終了した電池セルを電池モジュールに組み上げ、そのモジュールをいくつか使って電池パックを作ったあとで、必ず1回の満充電〜完全放電の試験を行なう。50kWhの電池パックなら50kWhぶんの電力を消費することになる。

よくBEV擁護派は「BEV否定派は、HEVやICEを引き合いに出すときは最新のデータを使い、比較するBEVは古いデータを使う」と非難するが、LIBセルのシェア75%の中国が、電池製造時に消費するエネルギーのデータを「掛け値なし」で公表している保証はない。エージング時の電力についてはまったく不明だ。

欧州のOEMはポーランドの韓国・LGケム(Chemical)工場からLIBを調達しているが、ポーランドは火力発電比率72.7%(2023年EIAデータ)であり、同工場が再生可能エネルギーのペーパー、ゼロエミッション証書を購入しているとしても、それが実際の再エネ発電量であるという保証はない。証書とはそういうものだ。

ここを厳格にやるとBEV一本槍政策の根拠が危うくなるから、EUは深く突っ込まない。同時にEUは、日米のようにBEVの電費を「燃費」に換算する式も持っていない。「BEVはすべてCO₂排出ゼロ」がEUの大前提である。

さらに言えば、電池の材料となる鉱物は高騰と下落を繰り返しながらも値上がりの方向にある。しかも採掘地は偏在している。LIBは高資源負荷製品であり、過去に書かれた「出力密度はここまで上がる」「電池の資源リサイクルコストは新品電池を作るより安くなる」といった研究段階の記事内容は、いまだにひとつも実現していない。「電池製造工程から乾燥炉を排除」もまだ一般的ではない。

筆者はBEV反対派ではない。役に立つものは適材適所で使えばいいと考えている。しかし、環境政策や「脱炭素」の裏側を1990年代から取材してきた経験から、どうにも怪しいと思えることがあまりに多い。それに比べると「排気ガス」の形で結果が丸見えになるエンジンは至極真っ当だ。

BEVを強制するとPHEVとHEVも合わせた電動車全体の導入効果が薄れる

トヨタこそ反BEVではない。BEV開発のための投資は熱心に続けてきたし、BEV以前にはHEVシステム開発のために電気モーターや制御系などの領域に投資してきた。「選択肢はひとつではない」という豊田章男会長の発言には研究開発という背景があった。それでも「BEVだけ」ではCO₂を減らせないことをシミュレーションで確認し、パワートレーンの選択肢はけして狭めなかった。

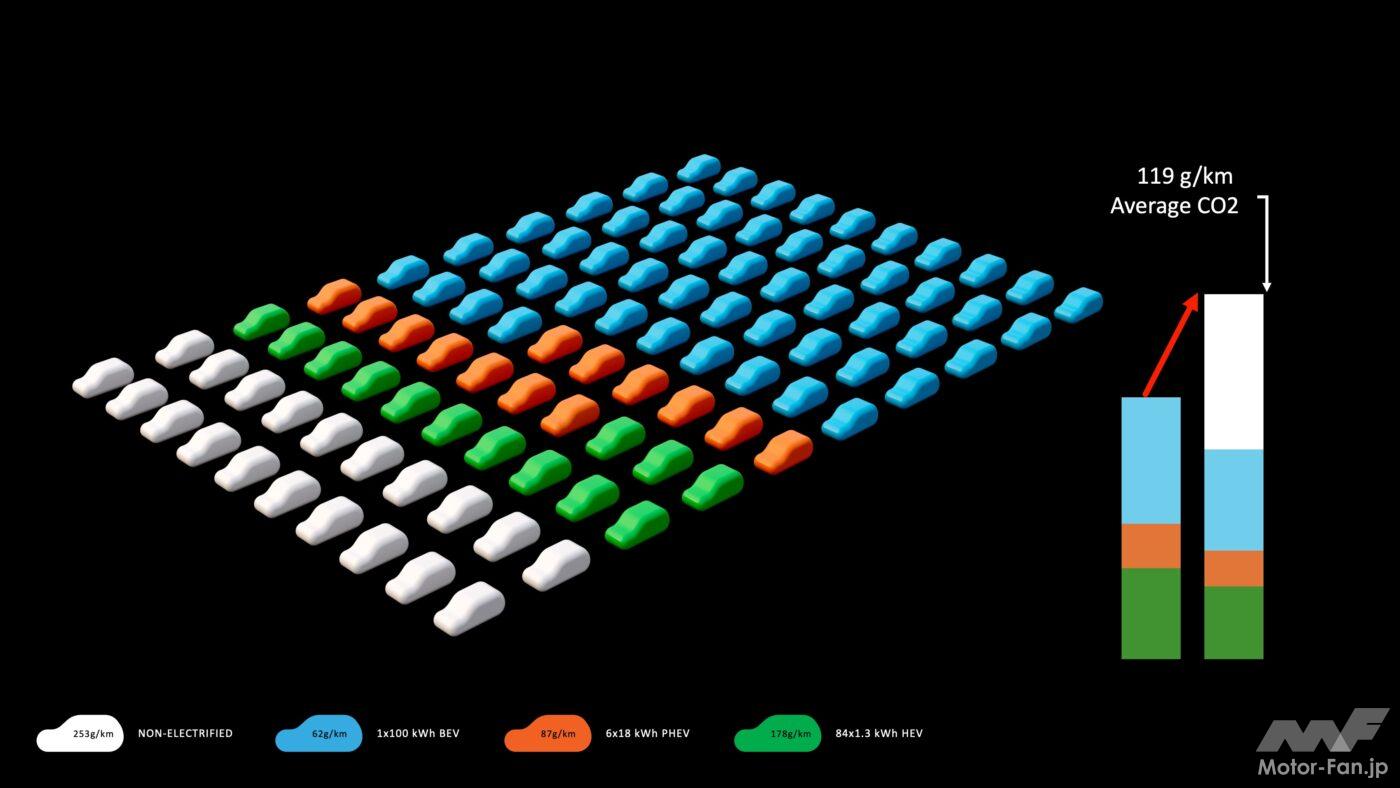

では、クルマ購入の選択肢が高価なBEVだけになった場合、世の中はどうなるか。図5はその想定だ。BEVやPHEVへの「買い替え」が進まずにCO₂排出量253グラム/kmの古いICV(エンジン搭載車)が20%残ってしまうという想定だ。

これは今後、2030代に向けて確実に起こり得る想定だ。BEVを「不便だ」と思う人はPHEVを買い、電気代が高止まりし始めたドイツなどではHEVが売れている。これらのクルマは、少なくとも市場に10年はとどまる。同時に買い替えせずに長い間ICVに乗り続ける人も一定以上いる。日欧米ともに乗用車の「平均耐用年数」は上がり続けている。

この、買い換えせずに継続使用されたICVは253グラム/km×20台=5060グラム/kmのCO₂を出す。すると、せっかくBEV54台、PHEVとHEVがそれぞれ13台という構成になっても、BEVは62グラム/km×54台=3348グラム/km、PHEVは87グラム/km×13=1131グラム/km、HEVは178グラム/km×13台=2314グラムで、この3カテゴリーの1台あたり平均CO2排出は118グラム/kmになる。

古いICVが20台残っているから、CO₂削減率は1−(118グラム/km÷253グラム/km)≠53%となる。BEVだけを強制するとPHEVとHEVも合わせた電動車全体の導入効果が薄れてしまう。

一方、ICEを積み排ガスも出すPHEVとHEVも選択肢に入れれば、図6のような将来になる。BEV54台、PHEVとHEVを54台という構成だ。

BEVは62グラム/km×54台=3348グラム/km、PHEVは87グラム/km×23台=2001グラム/km、HEVは178グラム/km×23台=4049グラム/km。この3カテゴリーの合計は9443グラム/kmであり、1台の平均は94グラム/kmである。BEV以外が46台あるため、この構成を実現するのに必要な電池量は「BEVだけ」の場合に比べて減る。

しかも、古いICVが20台残る図5のケースと比べ、PHEVとHEVで使うたった193kWhの電池を追加するだけで1台平均のCO₂排出は10%減る。これが「電池をシェアする」効果である。小学生でもできる簡単な計算だけで、ここまでHEVの貢献度がわかる。「PHEVもHEVも含めての電動化」「電動車はBEV だけではない」という表現の意味は、数字になって現れる。

いま車載電池がどうなっているか。ここは「大人の世界」の話ばかりになる。中国は電池セルのシェアで約75%を握る。電池に使う鉱物で見ると、負極用の黒鉛は中国での採掘が約80%であり、コンゴ民主共和国が約75%を採掘するコバルトの正極材への材料加工は中国が60%強を占める。電池セルの部品は正極材の約70%、負極材の約85%が中国だ。

欧州では「欧州資本の電池メーカー」に期待がかかっていたが、2社が車載電池の量産前に破綻し、もう1社は生産開始予定をとっくに過ぎているものの、まだ量産を始めていない。名乗りをあげている新興電池メーカーが数社あるが、どうなるかはまだわからない。その一方で中国の電池メーカーが欧州への工場建設を続々と発表している。

中国の電池メーカーは補助金で体力をつけた。韓国のLGケムと日本のパナソニックは、車載電池事業の単年度黒字化に10年以上かかった。BEV擁護派は「電池はどんどん安くなっている」というが、電池価格は補助金で潤っている中国勢が決めるのだから当然だ。しかも、意図的に過当競争に持ち込んだ。韓国と日本は薄利多売で対抗するしかない。

芽があるとすればLIBではない次世代電池だが、量産開始は10年先だ。ここでは日本勢のFIB(フッ化物イオン電池)に期待したい。SSB(ソリッド・ステート・バッテリー=全固体電池)は単なる電解質の様式であり、次世代電池ではなく現行LIBの改良型に過ぎない。だからSSBも確実に中国勢がシェア獲りに動くだろう。

現状で言えば、中国の国家総動員的電池戦略に世界が負けたのである。「だから電池に頼り過ぎるな」とは、トヨタが主張し続けてきた「選択肢はひとつではない」という言葉の、本来の意味であると筆者は考える。