留萌−豊富間164kmを走る路線バス

日本海に沿って留萌から北上する沿岸バス・幌延留萌線。サロベツ原野に点在する天塩町や遠別、幌延町と留萌市を結ぶ生活路線は、所要時間4時間を越えながら、使われているバスは日本中の路線バスで使われているバリアフリーの2ドア低床ワンステップタイプだ。留萌市の始発停留所が十字街でも駅跡でもなく、留萌市立病院というのがこの路線バスの使命を物語っている。サロベツ原野に住む人びとにとってこのバスは、通勤通学、買い物や通院のための足に他ならない。国鉄・羽幌線が廃止された後の最後の地域交通機関だけに、利用者にとっては欠かせない生活の足である。

一方、沿岸バスが運行する都市間バス「はぼろ」号は、サロベツと留萌、札幌を結ぶ。こちらはハイデッキのデラックスタイプのバスが使われ、豊富−札幌間301.4km を5時間で走る。かつて、国鉄時代に札幌−幌延間で運転されていた急行「はぼろ」と同じ使命を持つ札幌直通の快速バスである。

大型バスはRR(リヤエンジン/リヤドライブ)レイアウト

日本海に沿って走る沿岸バスの路線バスの多くは三菱ふそうと日野製のワンステップバスだ。

たとえば、三菱ふそうのバスの場合、エンジンは直列6気筒24バルブ+インタークーラーターボの235ps(6M70)。車両重量10,810kgのうち前輪軸重は3,230kg、後輪軸重は7,580kgの配分で前後軸重の比率は29:71だ。エンジンは車体後部に積まれているからパワートレインレイアウトはRR(リヤエンジン/後輪駆動)である。かつてはエアコンユニットを後部に積んでいたので後輪軸重はもっと重かったが、最近は重量バランスを適正化するため、ルーフ上、前方に寄せて搭載されている。

RRレイアウトにはバスならではの事情がある。仮にエンジンをフロントに置けば後輪を駆動するためのプロペラシャフトは長大なものになり、騒音や振動の面で決定的に不利になる。トラックならともかく、人間を乗せるバスでは致命的な問題である。

RRレイアウトの成功例はフェルディナント・ポルシェ博士が設計したフォルクスワーゲン(VW) が有名だ。国民車と呼ばれる安価で高性能なクルマにRRを採用した理由は、小型エンジンを後部に積むことによる広い車内空間の確保とプロペラシャフトの省略による騒音軽減にあった。さらに軸重の大きなリヤを駆動することで発進時にエンジントルクが無駄なく路面に伝わり、ブレーキング時にはもともと軽い前輪に無理なく荷重がかかる利点もある。戦後、博士はスポーツカーの開発に取りかかり、ポルシェ356を完成させることになるが、RRレイアウトがそっくり引き継がれた理由は加速時と制動時の安定性にあった。

バスのRRレイアウトは加速時、減速時に前後軸荷重配分が理想に近づく点で有利である。ハードなコーナリングと無縁なバスは、加速にすぐれ制動時の安定性が大きいリヤエンジン、リヤドライブ・レイアウトの長所を日常的に享受できることになる。

2024年1月15日 留萌地方に暴風雪警報発令

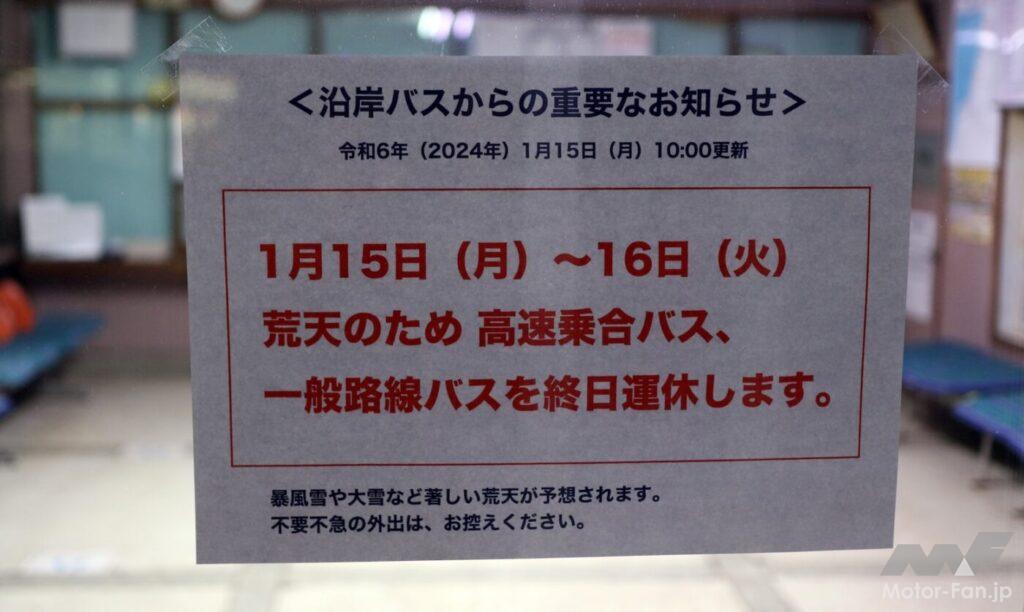

2024(令和6)年1月15日~16日の二日間、留萌から天塩地方に出された暴風雪警報によって、沿岸バスが運行する都市間バス「はぼろ号」(札幌便、旭川便)をはじめ、留萌、羽幌周辺の路線バス全便が運休した。15日の最大瞬間風速は、留萌で北西26.3m/s(13時18分)、羽幌で西北西24.3m/s(11時16分)を記録している。

全便運休が発表された15日は密度の濃い粉雪が吹きすさび、羽幌町の沿岸バスターミナルではブルドーザーによる除雪とバスの雪下ろしが行われていた。

雪に埋もれたバスは1m近くの嵩の雪を乗せていて、それをすべて下ろす必要がある。このまま出庫させれば、走行中に屋根の雪がずり落ち対向車を埋めてしまう危険もあるからだ。乾雪とはいえここまで積もればずっしりと重い。先端にワイパーのようなゴムを取り付けた長いアルミ製の竿で、積もった雪を大型バスの屋根から下ろす作業は重労働だ。1台、また1台。車庫前に居並ぶバスの雪下ろしは、いつ終わるとも知れず続けられる。

暴風雪がピークを迎えていた15日午前10時、沿岸バスは翌16日も全便運休することを発表した。気象観測では天候は次第に回復に向かうというものだったが、15日夕方の時点でも国道232号線の除雪に予想以上の時間がかかり、16日に復旧しても、冬の嵐の後はどこかで事故が起きて通行止めになる可能性が大きい。バス会社としては進路をふさがれてバスが立ち往生することは避けなければならない。数年前、猛吹雪で進路も退路もふさがれ、ようやく公共施設に避難したこともあった。

運行再開へ向けて、着々と進む準備

1月16日、運行再開を翌日に控え、沿岸バスの本社ターミナル、羽幌ターミナル(営業所)は朝早くから動き始めた。職員が総出で広い構内の除雪を行ない、深い雪に埋もれたバスを掘り出していく。この日、羽幌町の最低気温は夜明けに氷点下8.4℃を記録、最高気温は氷点下3.6℃だった。前日より風が収まったとはいえ、瞬間最大風速は西10.5mに達し、降り積もった乾雪を吹き飛ばしては、真っ白い雪煙が視界を奪う。降雪量は大荒れの前日より多く28cmを記録、吹き溜まりの最深積雪は121cmと前日より20cmも多かった。

羽幌線羽幌駅跡地の沿岸バス羽幌営業所の中では電話が引きも切らず鳴り、所員は対応に追われていた。その多くは翌朝の札幌行き「はぼろ」号の予約である。都市間バスの予約以外に路線バスの運行を確認する電話も入ってくる。折から1月17日は沿線の高校が新学期を迎える始業式を行なうから、運行の再開は生徒の新たなスタートに必須の条件だった。保護者からの念押しの電話に混じって、留萌市立病院への足を心配する人たちからの電話もかかってくる。年末にもらった薬が切れてしまいどうしても病院に行かなければならない人、バスの運休で16日に予定していた人工透析を受けられず、17日はなにがあっても留萌の病院まで行かないと命に関わるという高齢者もいる。留萌海岸~天塩~サロベツに住む人々にとって、沿岸バスの路線はただひとつの公共交通機関なのである。

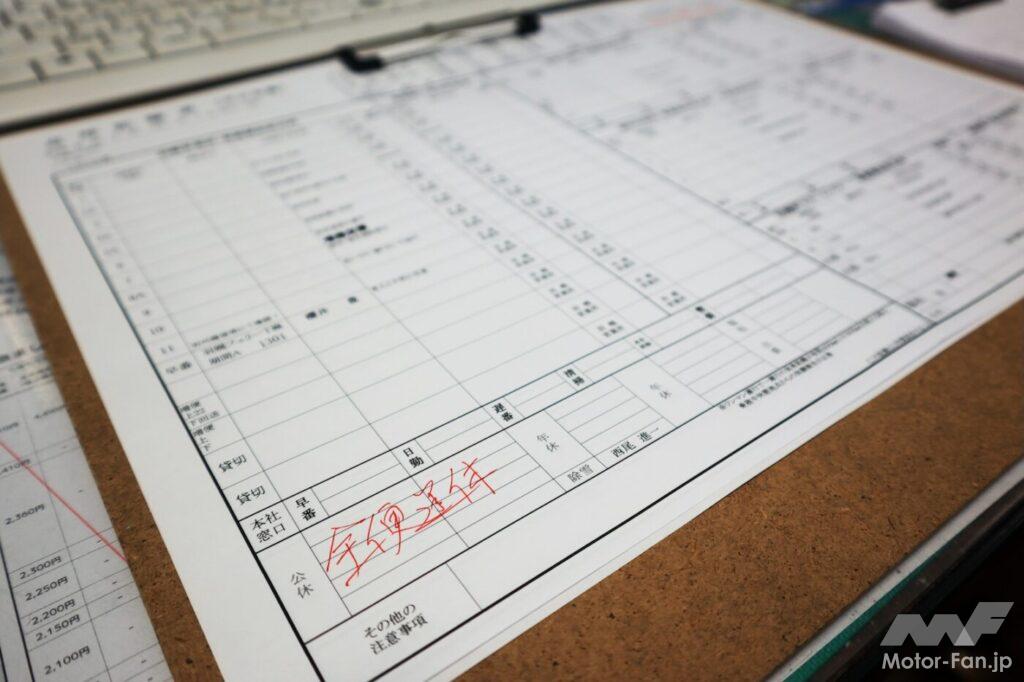

16日夕方、翌朝の運行再開にむけての準備はすべて整った。留萌、羽幌、豊富の車庫でバスの点検が進められ、運行管理者、運転手には17日の平常ダイヤが渡されている。(続く)

取材協力 : 沿岸バス株式会社

文・椎橋俊之

写真・丸山裕司

地域交通最後の砦・真冬のさいはてを走る北海道路線バス(1)

地域交通最後の砦・真冬のさいはてを走る北海道路線バス(1)