ジムニーの初代モデルが登場したのは1970年のこと。この時代、四輪駆動車といえばクロスカントリー型、道なき道も走れるようなヘビーデューティなもの。先行して登場していたのは三菱ジープ、トヨタ・ランドクルーザー、日産パトロールなど。ざっくりいえば、いわゆるウイリス・ジープのライセンス生産や、参考として誕生させたモデルだった。

まさにジムニーもその通り、ジープタイプを当時の360cc規格の軽自動車サイズで実現したものだった。とはいえ、軽自動車でこのパッケージを実現するアイデアはスズキのものではなく、ホープ自動車のホープスターON型4WDだった。

ジムニーはその製造権を譲り受けたものだった。しかしスズキとしては、機能はそのままに、オリジナル生産ができるモデルとしてジムニーを誕生させた。

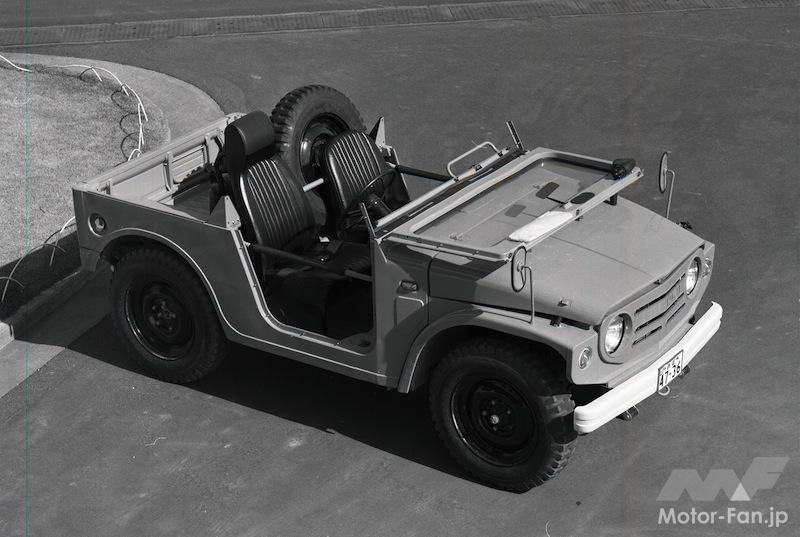

場合によってはそのままのデザインで生まれ変わらせてもよかったはずだが、スズキはデザインも一新した。ここに絶妙な形が誕生したのだ。

それは見た印象として、誰でもがそこはかとなく感じられるものではないだろうか。例えばウイリスや三菱のジープと比較して見ても、似たような形でありながらも退屈さを感じさせない形となっている。ちょっとした躍動感が伝わって来たりは、しないだろうか。

ジープでは多くの場合がフラットなパネルの単純な構成によって成り立っている。これも軍用を起源とするモデルにとっては、重要なことだったはずだが、ジムニーはそこにメスを入れている。

ボンネットは前方にスラントさせるだけでなく、その面は直線的ではなく連続的に変化する緩やかな弧を描いている。普通の乗用車のような面を与えたのだ。また、フロントパネルは中央に縦の折れ線を入れた。三菱ジープなどは、ここもフラットな平板パネルだ。ウイリス・ジープはその後、様々な経緯を経てクライスラー社に吸収されるが、その間の後継であるCJ系やラングラーはフロント周りの朴訥な造形はアイコン的に扱われており、スラントする傾向にありながらもあまり大きなモディファイを行なっていない。

ジムニーはこうしたわずかなモディファイだけで、ジープにはない豊かな表情を得ることに成功している。

さらにジープタイプの特徴である、独立したフロントフェンダーを持っている。サイズの厳しい軽自動車であることから、形式上のものでしかないがそれでもジープタイプらしい佇まいを見せる大きな要素となった。それに呼応してフロントパネルも、ヘッドライトとラジエターグリルを備えるフロントパネルと、フェンダーにつながるパネルを別々の造形に見せた。こうすることでグリルを小さく見せ、フェンダーの存在感を高めている。

この時代のクロカン系の中ではあまりに小さな存在でありながらも、立派な(?)ヨンクに見える存在感を与えている。さらに小さなことだが、リヤタイヤのフェンダーアーチには、細くフレアがつけられている。ジープにはない装飾だが、リヤ周りの躍動感を表現するのに大きく成功している。シエラなどのワイドボディではここを大きく見せるのがお約束になっているし、最近のラングラーやGクラスでも重厚な佇まいを見せる上で、外せない造形となっている。この辺りはジムニーのアイデアが、少なからず貢献しているのではないだろうか。

最新のモデルも含めてジムニーは保守的なモデルと思われているかもしれないが、4代ともそのデザインは極めて挑戦的なものだと思う。殻をぶち破る2代目、パジェロミニという思いもしないライバルが現れて、本質から見直した3代目。そして原点に戻った4代目。いずれもその主張はしっかりとデザインに現れている。

しかしそれもこれも、この初代の存在があってこそだ。原点のこのモデルを見直すとき、そこに見えるのは、わずかに、シンプルに造形することで生まれた命ある形の存在だ。それは4代目の最新ジムニーでも越えられない、偉大なセンスの良さとアイデアであったように思う。