3-1 カーボンニュートラルの電力は余剰電力しかない

↑また、再エネが発電の多くを占めている場合でも電力の使用がカーボンニュートラルになるわけではない。余剰電力が生まれて再エネを抑制している時間帯以外では、電力を使用すると火力発電が発電量を増加してCO2排出量が増加する。そのため、再エネがマージナル電源になってカーボンニュートラルの電力が得られる機会は限られている。

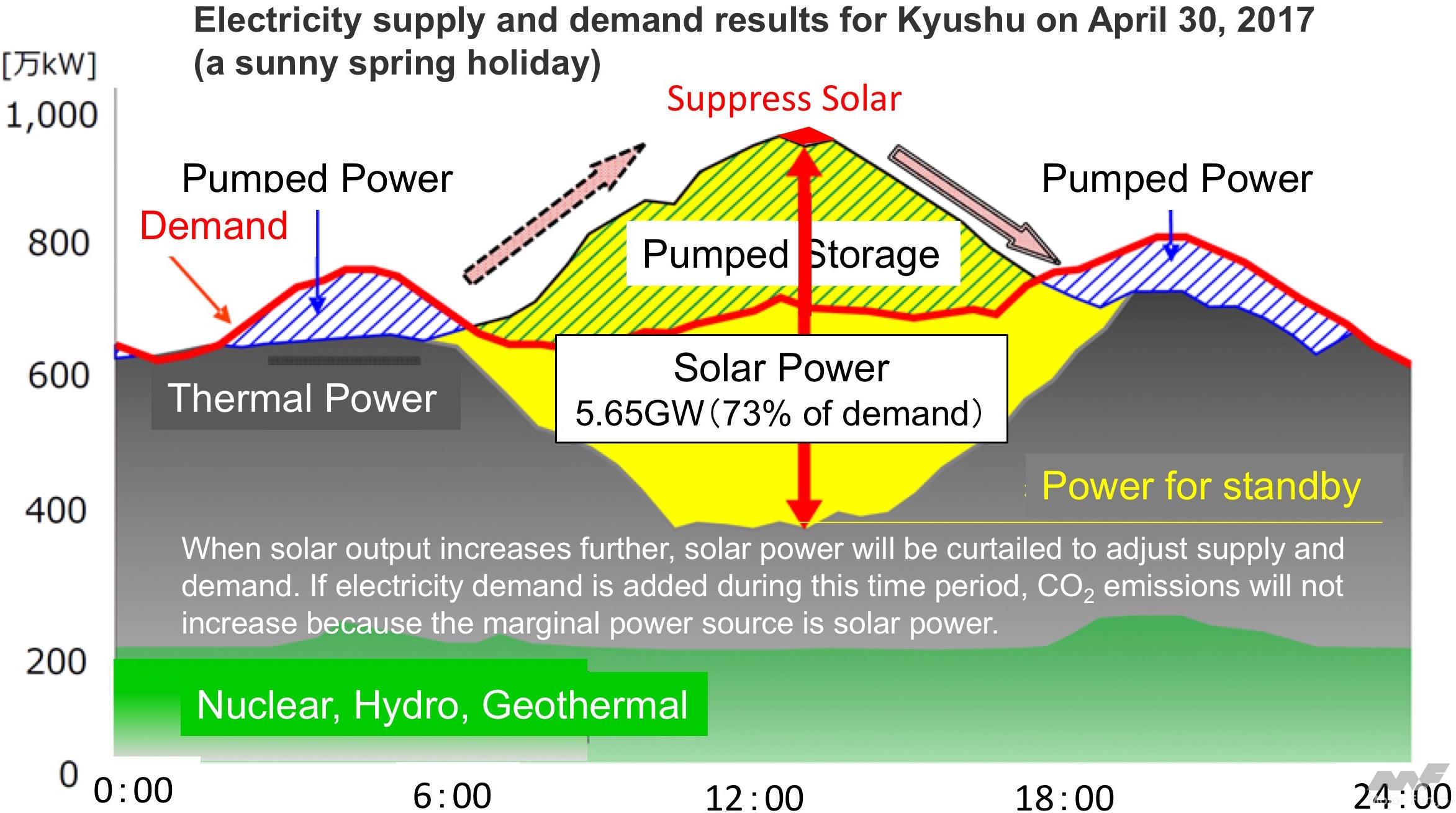

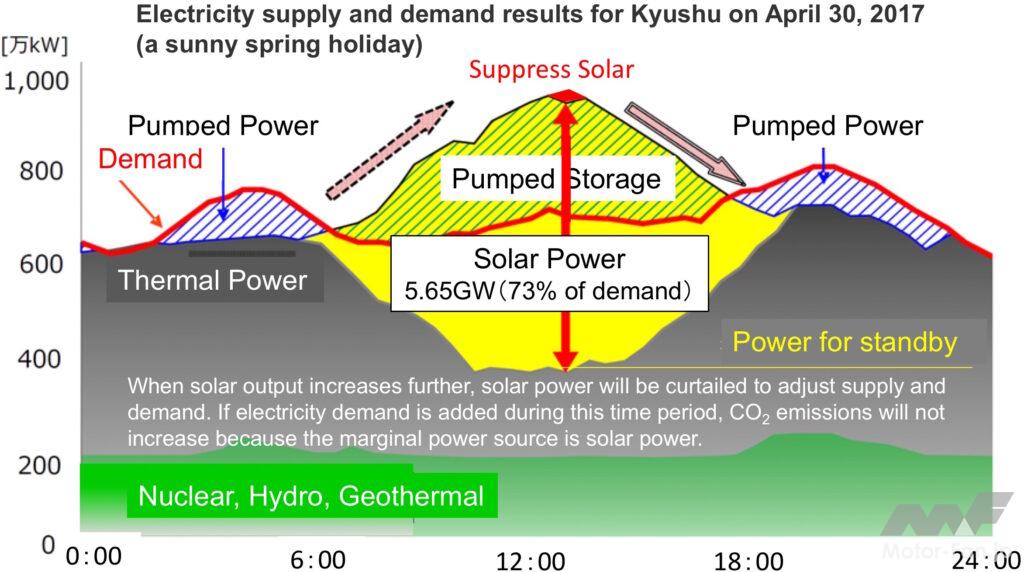

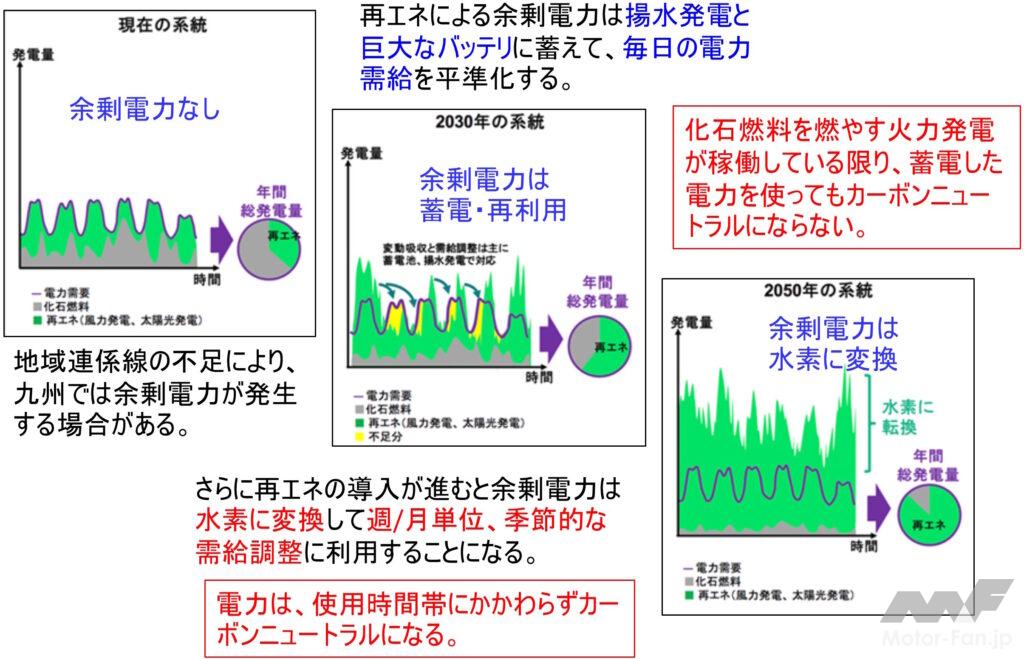

本州との地域連携線が不足している九州における余剰電力の発生状況の一例が経済産業省の「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた検討」に示されている。図中に小さな赤で示したのが余剰電力で、その分の太陽光発電が抑制された。4月末の天気の良い休日に起こった。太陽光発電が盛んな地域では、晴れの日の日中に余剰電力が発生し、風力発電が盛んな地域では電力需要が少ない風の強い夜間に余剰電力が発生する。

(出典:資源エネルギー庁、なぜ、太陽光などの「出力制御」が必要になるのか?~再エネを大量に導入するために)

この時間帯の電力を利用すればカーボンニュートラルの電気・水素・燃料が得られる。2030年に全国で変動再エネ(太陽光・風力)が33%になると総電力の約4%が余剰電力になるという推定結果も提示されているので、その時は日中のもっと長い時間で余剰電力が発生する。BEVが1200万台(約20%)普及しても充電需要の増加は2%程度なので、電力量としては十分であるが、ユーザーの都合で決まるBEVの充電需要を余剰電力の発生時期と量に一致できるのは、その一部に留まる。再エネが50%に達する2018-2019年のカリフォルニアで、BEVとPHEVを使った実証実験が行われているが、充電時間を最適に誘導した結果CO2排出量(マージナル電源係数による算出)が32%減少する効果が得られている。

余剰電力を揚水発電や蓄電池に貯蔵して他の時間帯に電力系統に戻すと、火力発電を減少してCO2排出量を削減することができる。この意味でV2G(Vehicle to Grid:BEVを蓄電池として利用)の効果が期待できる。ただし、貯蔵量が限られているため、貯蔵電力を使用するとその分は他の時間帯に火力発電が補うので、カーボンニュートラルのマージナル電源にはならないことに注意が必要である。また、揚水と蓄電に貯蔵できるエネルギーは現状では1日分くらいなので、週/月単位、季節単位の大量の余剰電力は水素などに変換して貯蔵するしか現実的な方法はない。

3-2 水素の利用とe-Fuelの可能性

水素は生産法によって、化石燃料由来のグレー水素、化石燃料からCO2を回収・貯留(CCS)して作るブルー水素、再エネ電力を使って水電解するグリーン水素がある。ブルー水素は貯留に適した地層が十分にあるかなどの課題がある。ここでは、実用化すれば理想に近いグリーン水素について考える。

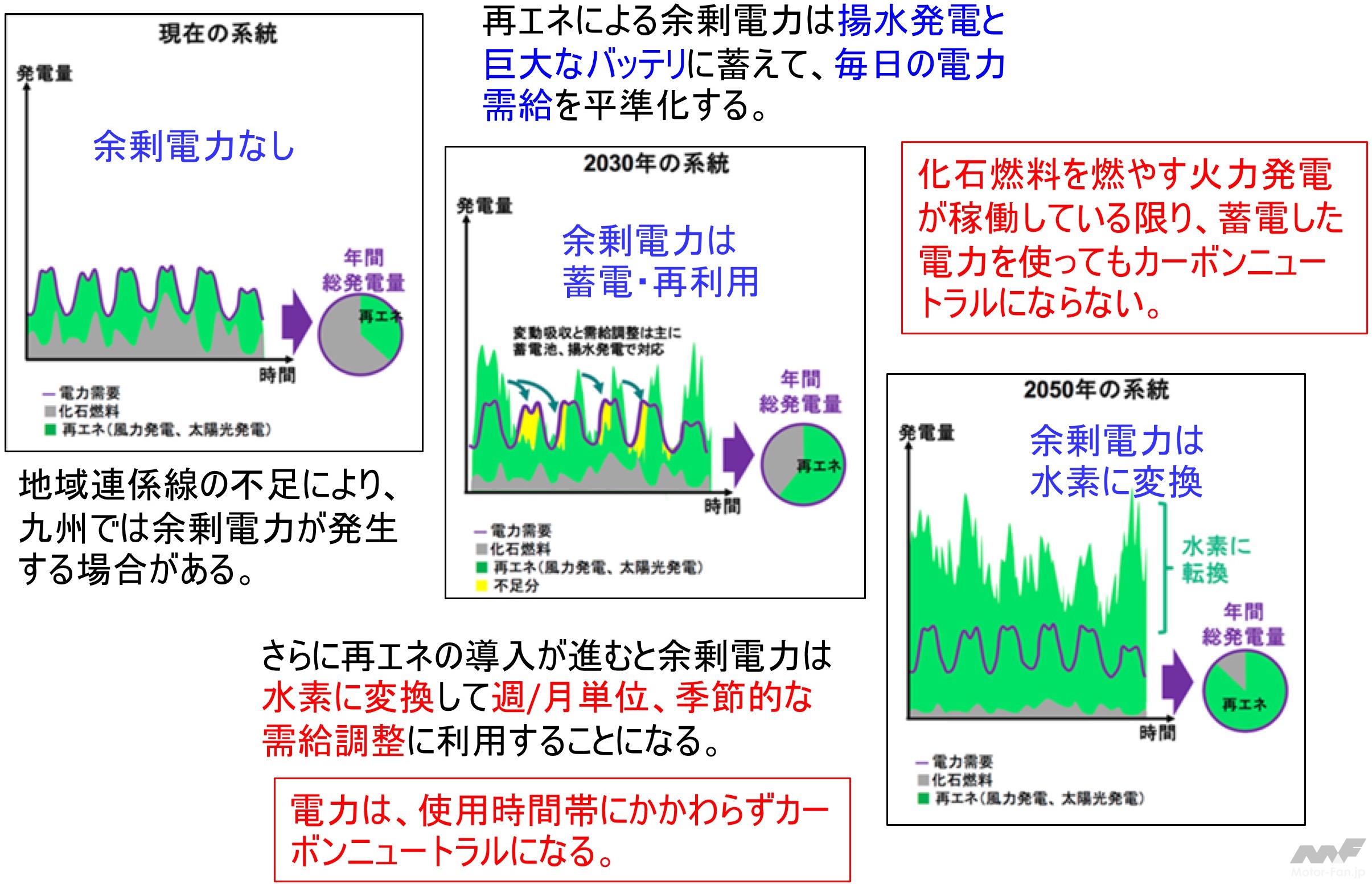

水素利用社会の姿を描くと、図のように余剰電力によって三段階に分かれる。最初は再エネが少なく、現在のように余剰電力が発生しない状況で、再エネ発電分は火力発電を抑制してCO2排出量を減少するために使われる。再エネが増加(2030年)していくと、天気の良い昼間のように条件がいいときは余剰電力が発生するため、余剰電力は揚水や電池を使って蓄電して、電力需要が大きい時に発電して火力発電を抑制してCO2排出量を削減できる。さらに再エネが増加(2050年)すると、火力発電を最低レベルまで絞っても常時余剰電力が発生するようになる。この状態でも不安定な再エネが突然減少することに備えて、火力発電はなくせない。この大量の余剰電力を水素やアンモニアなどの燃料に変換して火力発電に使うことができる。この場合はカーボンニュートラルの火力発電がマージナル電源になるので電力はいつ使ってもカーボンニュートラルだ。ただし、2030年の場合、蓄電した電力で発電する場合は、マージナル電源は間接的に化石燃料を使う火力発電になってカーボンニュートラルでないことに注意が必要だ。

(出典:京都大学、再生可能エネルギー経済学講座)

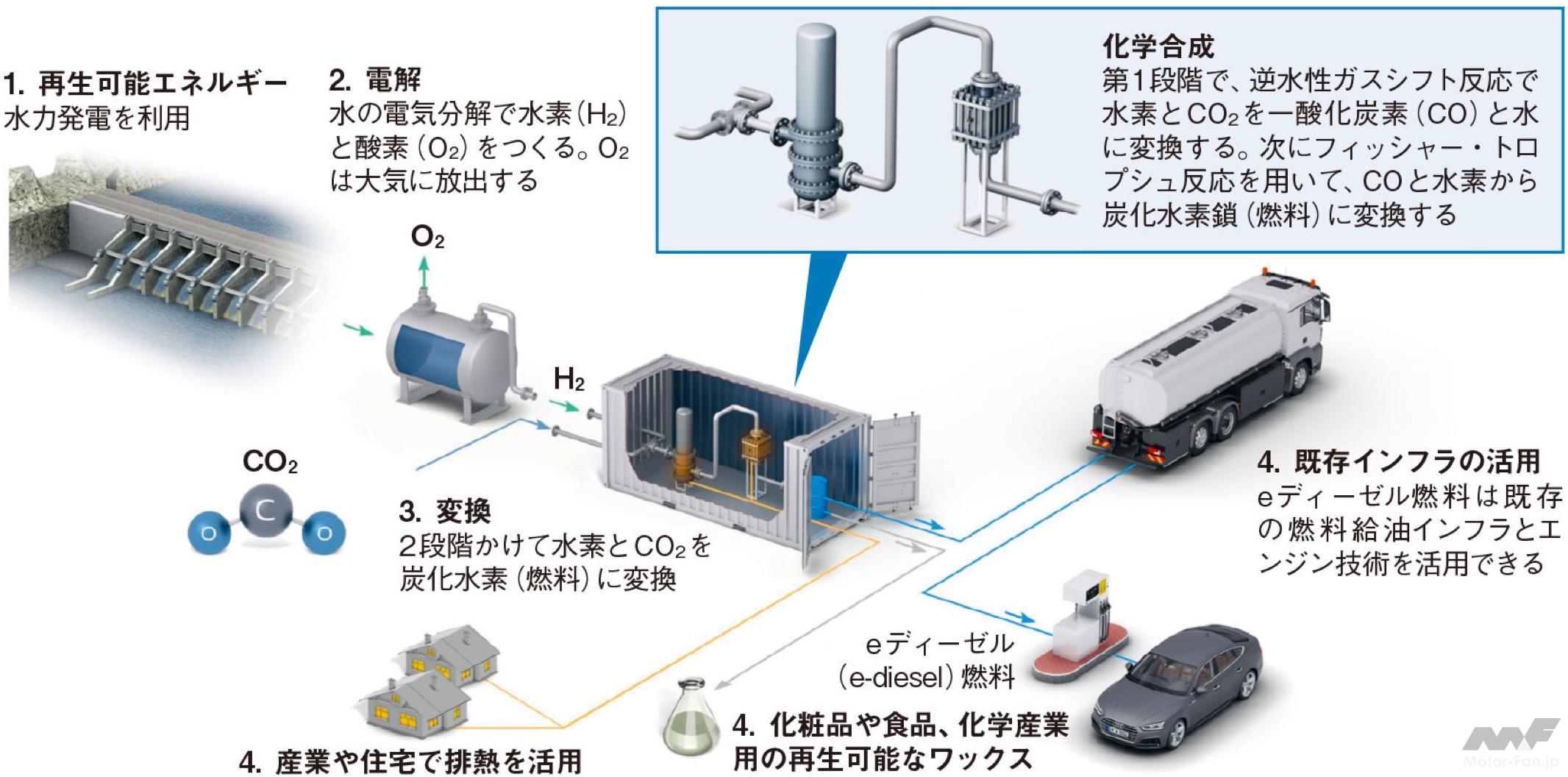

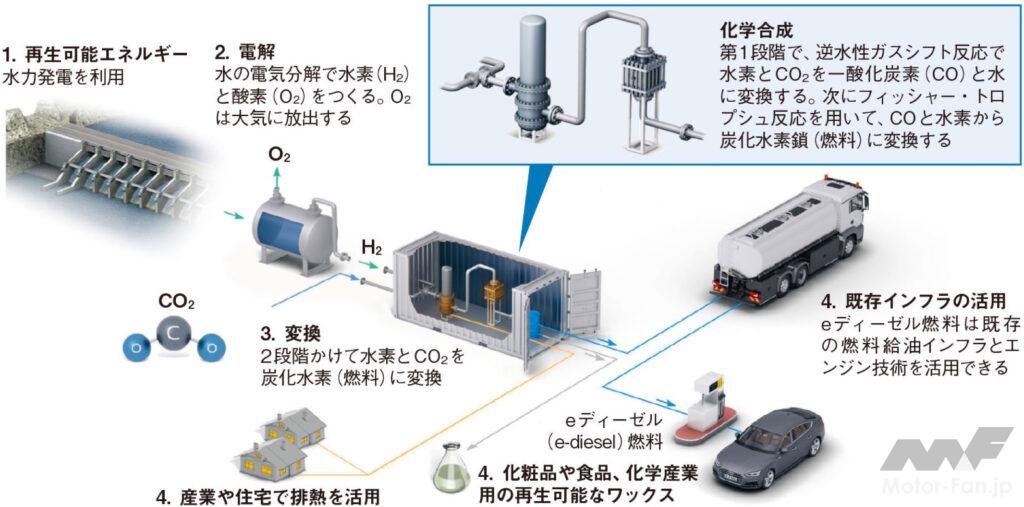

カーボンニュートラルの水素が大量に得られるようになると、工場排気または大気中のCO2を回収して水素と合成すれば、メタン、メタノールほかの炭化水素を生産できる。下図はAUDIとサンファイア社が共同でスイス北部に開設したパイロットプラントのイメージだ。このプラントでは、アルプスの水力発電の電力を使って得られた電解水素と大気から回収したCO2を合成して、ディーゼルエンジンに使えるカーボンニュートラル燃料(e-Diesel)を生産する。生産コストは€1.3-2.0と言われているので、まだまだ化石燃料より高価だ。生産した燃料は軽油に混入してディーゼルエンジン車で使われる。

ここで注意が必要なのは、この水力発電所は火力発電を含む系統電力に接続されていることだ。例え水力発電所と個別に契約していても、マージナル電源が火力発電であることに変わりはない。その電力を使うと電力系統に供給する電力が減少して、火力発電が増加するという現実だ。パイロットプラントとしては許容するとしても、商用プラントは余剰電力を利用して真のカーボンニュートラル燃料を生産したいところだ。

(出典:日経XTECH、2019/09/06)

e-Fuelの生産で問題になるのが必要なCO2の入手方法だ。従来は工場の排気からCO2を回収して使う(CCU)ことが考えられていたが、この場合は工場で排気するはずのCO2はゼロになるものの、クルマからのCO2排出量は減少しない。クルマから排出されるCO2の帰属を決めるのは難しいので、工場で半分、残りを車で排出したと見なすことが多い。すると、CO2削減量は50%となってカーボンニュートラルとは言えない。カーボンニュートラルの実現のためには、バイオ由来のCO2または大気のCO2を回収して使わなければならない。AUDIが2013年から生産開始したe-Gasの生産工場では、バイオガスプラントから出るCO2を回収して使っている。

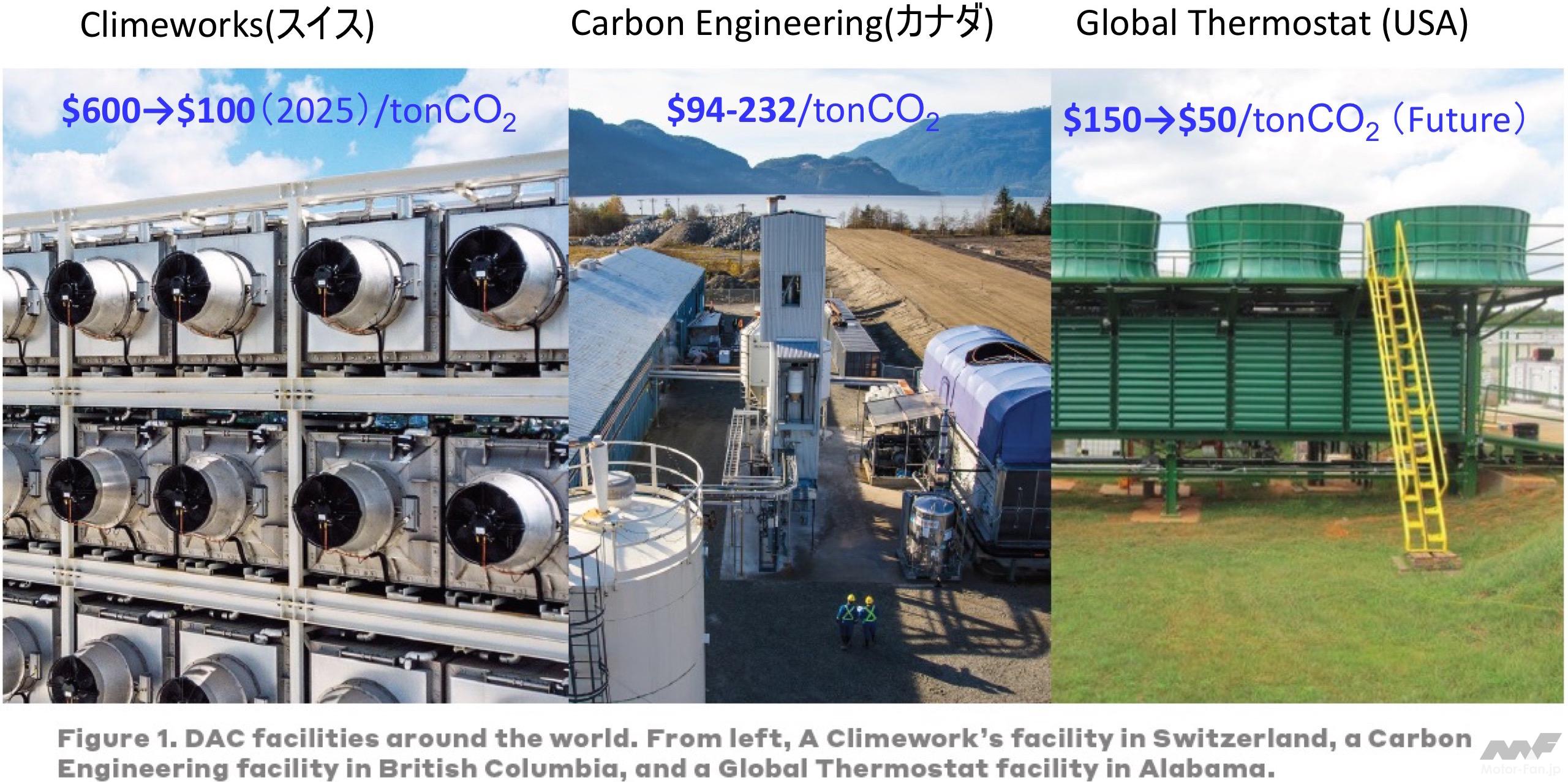

大気から0.04%の濃度のCO2を回収する技術(DAC: Direct Air Capture)はスイスのクライムワークスが2018年に温室栽培にCO2を供給する商用プラントを稼働させたほか、いくつかの企業が図に示すような実証実験を進めている。回収コストがそれぞれ予測されているが、将来的にカーボンプライシングが$100/tonCO2を超すとと言われており、経済的に成り立つ可能性も十分にある。

(出典:NEDO、CCUS・カーボンリサイクル・バイオものつくり分野の技術動向について)

一方、地熱発電が盛んなアイスランドでは、大気のCO2を回収して地中に貯留するプラントを既存の地熱発電所内にクライムワークスが設置して、2021年に操業を開始した。地熱発電所から出る熱エネルギーを利用して大気中のCO2を回収した後、水に溶かし、地下深くの玄武岩層に注入、無害な炭酸塩鉱物に変質させ安定的に貯蔵するとしている。その他、英国、米国でも大規模なDACプラントの建設が計画されていると報道されている。

大気からCO2を回収するという夢のような技術が実用化されようとしている。これからの発展拡大とコスト低減に期待したい。

水素とCO2からメタンを作る過程をメタネーションと呼び、1903年に東北大学の橋本先生が提唱された日本発の技術である。しかし、日本での研究は進まず、実際に実用化したのはAUDIのe-Gasが最初だ。遅ればせながら日本でも2021年に経産省の「合成燃料研究会」が始まった。またDACについては、当初日本の専門家は否定的だったが、やっと大学レベルの研究開発が開始されたところだ。90年代以降、日本では短期的利益が見込まれない研究は予算が付きにくい状況におかれていることが遅れた原因の一つだと推測する。

2021年1月に、大阪ガス(株)エネルギー技術研究所が革新的メタネーション技術として、水とCO2を同時に電気分解してメタン(e-Gas)を生産する技術を発表した。水素を経由してメタンを生成する従来のメタネーション技術の効率が55-60%だったのに対して、この技術では85-90%を実現できる可能性がある。BEVの技術革新が進んでいるが、e-Fuelの研究開発も忘れないようにしたい。

なお、e-Fuelについてはモーターファンテックの2019年年頭所感(https://car.motor-fan.jp/tech/10007346)で詳しく紹介しているので参照願いたい。

e-Fuelの普及に向けての課題は、その生産にいくつものエネルギー変換過程があるので、発電所から車輪までの効率が良くないことと、それに伴うコスト高にある。効率についてはBEVの場合が70%程度であるのに対して、約20%と大幅に低い。そのため必要な電力が3-4倍になるという主張もある一方、余剰電力を使う場合は効率は主要な評価指標ではないとの考えもあるが、最終的にはコスト問題になる。

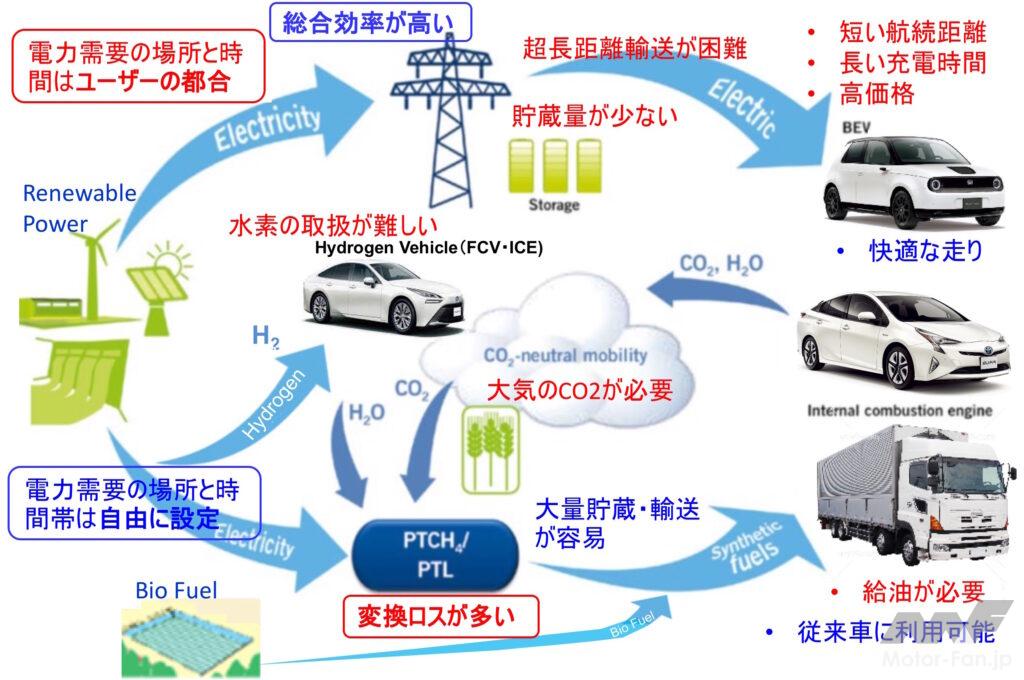

3-3 自動車のカーボンニュートラル走行の実現

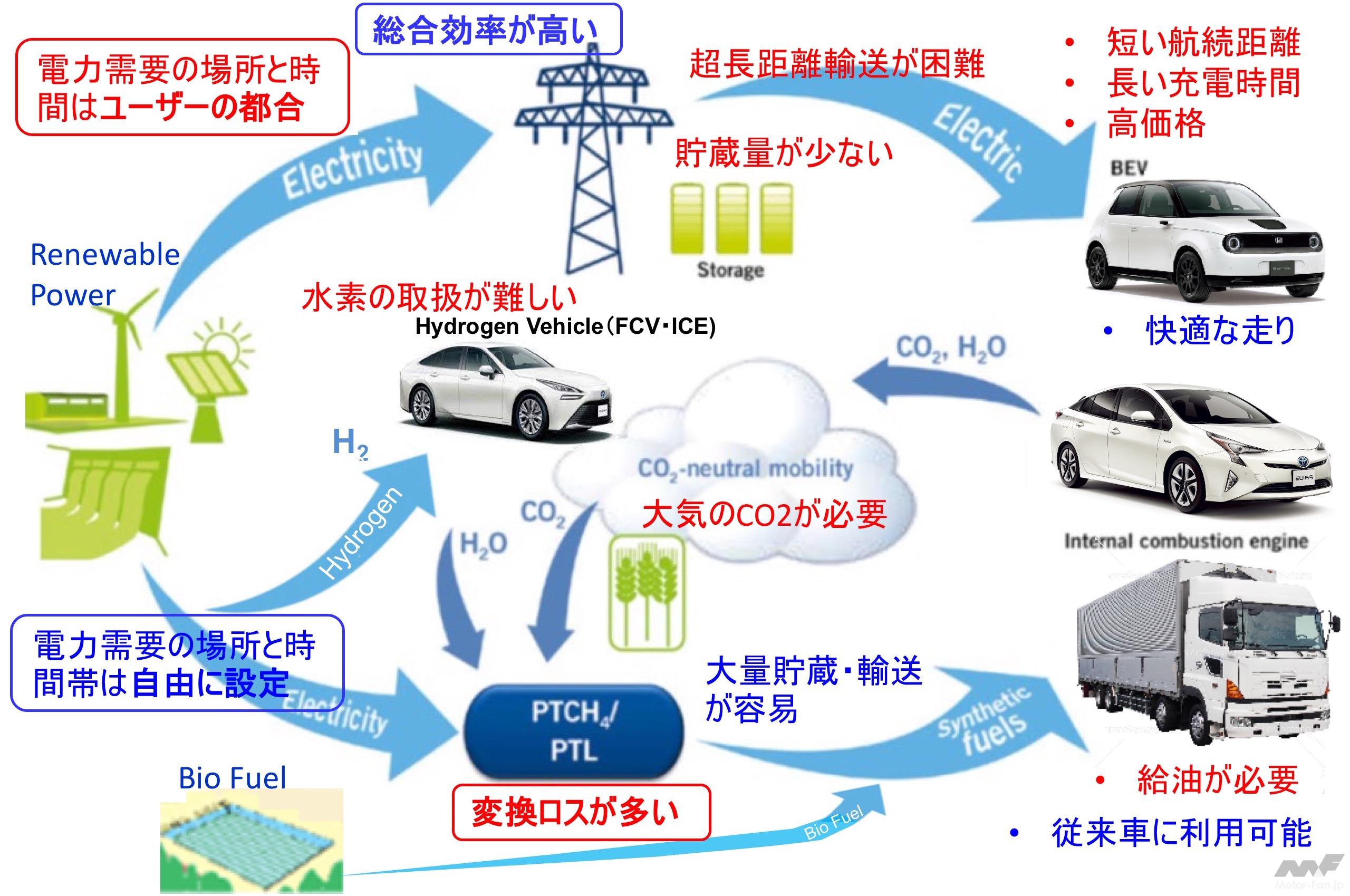

大量のクルマがカーボンニュートラル走行をするには、一次エネルギーとして再エネに伴う余剰電力を使うしか現実的な方法がないことを述べた。これをまとめると図のように、電気を直接使うBEV、水素に変換して使うFCVとHEV(水素エンジン)、水素から合成燃料を生成して利用するHEVということになる。

(”MTZ1706_Alternative Fuels CO2-neutral into the Future” MT2021706をベースに追記)

電気の直接利用と水素に変換して利用することには、それぞれ一般的に言われているような長所と短所があるが、根本的な違いは、電力使用の場所と時間の自由度と、総合効率。加えて貯蔵と輸送が容易にできるのが水素変換利用だ。最終使用形態が水素、メタン、液体燃料になるかは、燃料としての貯蔵・輸送の取り扱いやすさ、クルマでの利用しやすさと総合コストによって決まるが、この選択についてはここでは取り上げない。

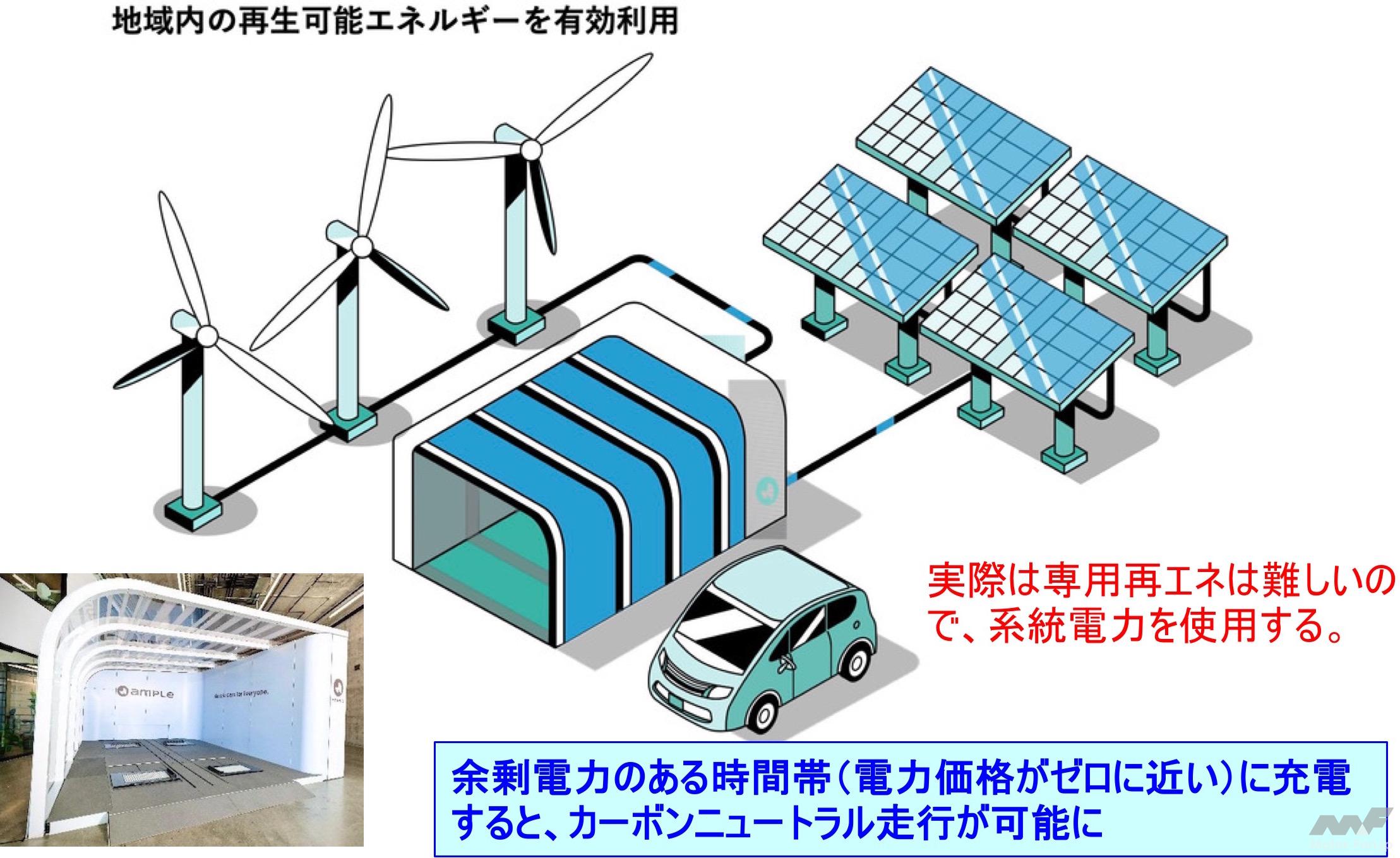

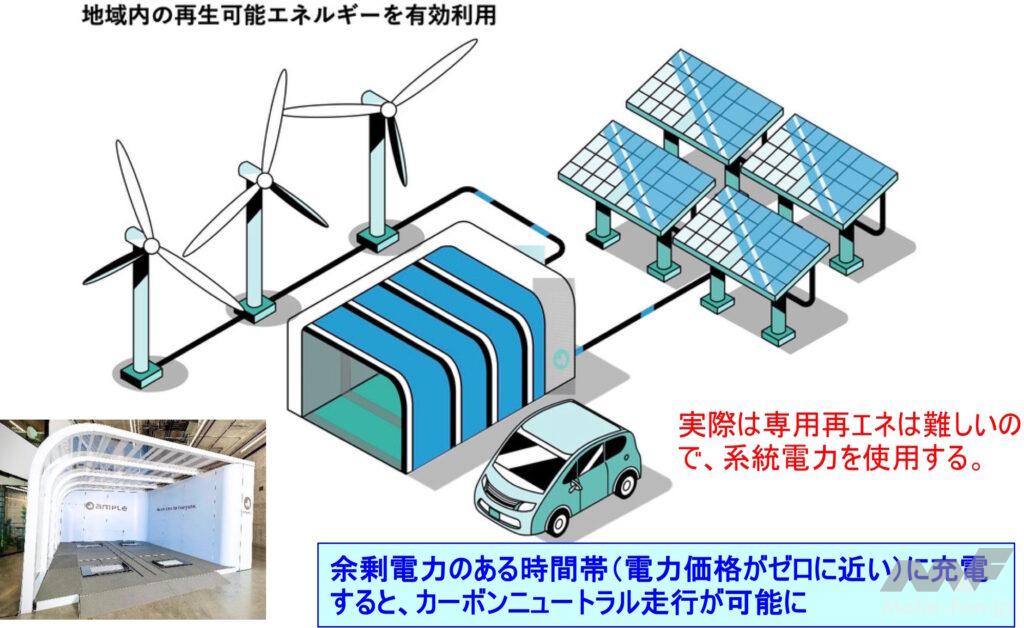

BEVについて考えると、カーボンニュートラル走行を実現するには余剰電力を使って充電する必要があるので、BEVの普及に当たっては、余剰電力が発生する時間帯にユーザーがバッテリーを充電する仕組みが必須になる。太陽光の余剰電力が発生する日中(風力の場合は夜間)の充電場所の確保と、その時間帯にBEVを充電するようなユーザーへのインセンティブが必要になる。単にBEVを普及して充電設備を設置しただけではカーボンニュートラル走行は実現できない。

一方、余剰電力が発生している時間を選んで充電する電池パック交換式のBEVにすれば、カーボンニュートラル走行が実現できるので、この意味でもっと注目されてもいい。電池コストが低下すれば、余剰電力発生時は電気料金が格安になるので、経済合理性を満足できる可能性もある。

一方、カーボンニュートラルの水素または燃料を生産するには、余剰電力を使って水素を製造する必要がある。そのため、消費地と繫がった電力系統の電力を使う場合は、余剰電力の発生時間に合わせて水電解設備を稼働させなくてはならない。幸い余剰電力発生時は電力価格がゼロに近い価格になるので、その時間帯の電力を使うことは経済合理性の面でも理にかなっている。実際、AUDIのe-Gasプラントは電力価格が低い時間帯に設備を稼働させている。ただし、余剰電力が使える時間が十分長く取れない場合は稼働率が低下して大量に生産できないので、地産地消の発電用や航空機のような特殊な交通機関への適用に限られるだろう。再エネが電力の主力になるまでは、本格的な商用プラントではコスト高が許容できない可能性が高い。

この問題を解決するには、消費地から遠く離れた再エネ発電を利用したい、そこで生まれた電力は、消費者に届けられないためほとんどが余剰電力に相当し、e-Fuelを生産すればカーボンニュートラ燃料が得られる。そのため、北アフリカ・中東の太陽光、南米の風力を利用してカーボンニュートラルの水素や燃料を生産するプロジェクトが計画されている。 南米チリでポルシェとシーメンスが共同で計画中の風力発電を使ったe-Fuelの商用プラントでは、2022年の13万L/年から始め、2026年には5.5億L/年のe-Fuel(ガソリン)を生産する計画が報道されている。HEVが20km/Lで年間1万km走行すると、約100万台のHEVがカーボンニュートラル走行できる量に相当する。価格は$2/L程度になると予測されている。このようなプラントを世界中に1000箇所作ることで、世界中の全乗用車10億台がカーボンニュートラル走行できる計算になる。現在走行している自動車に使えること、燃料の輸送・給油に既存のインフラを使うことができることの利点は非常に大きい。

(出典:Porsche and Siemens Energy break ground on low-carbon e-fuel plant in Chile, JONATHAN M. GITLIN)

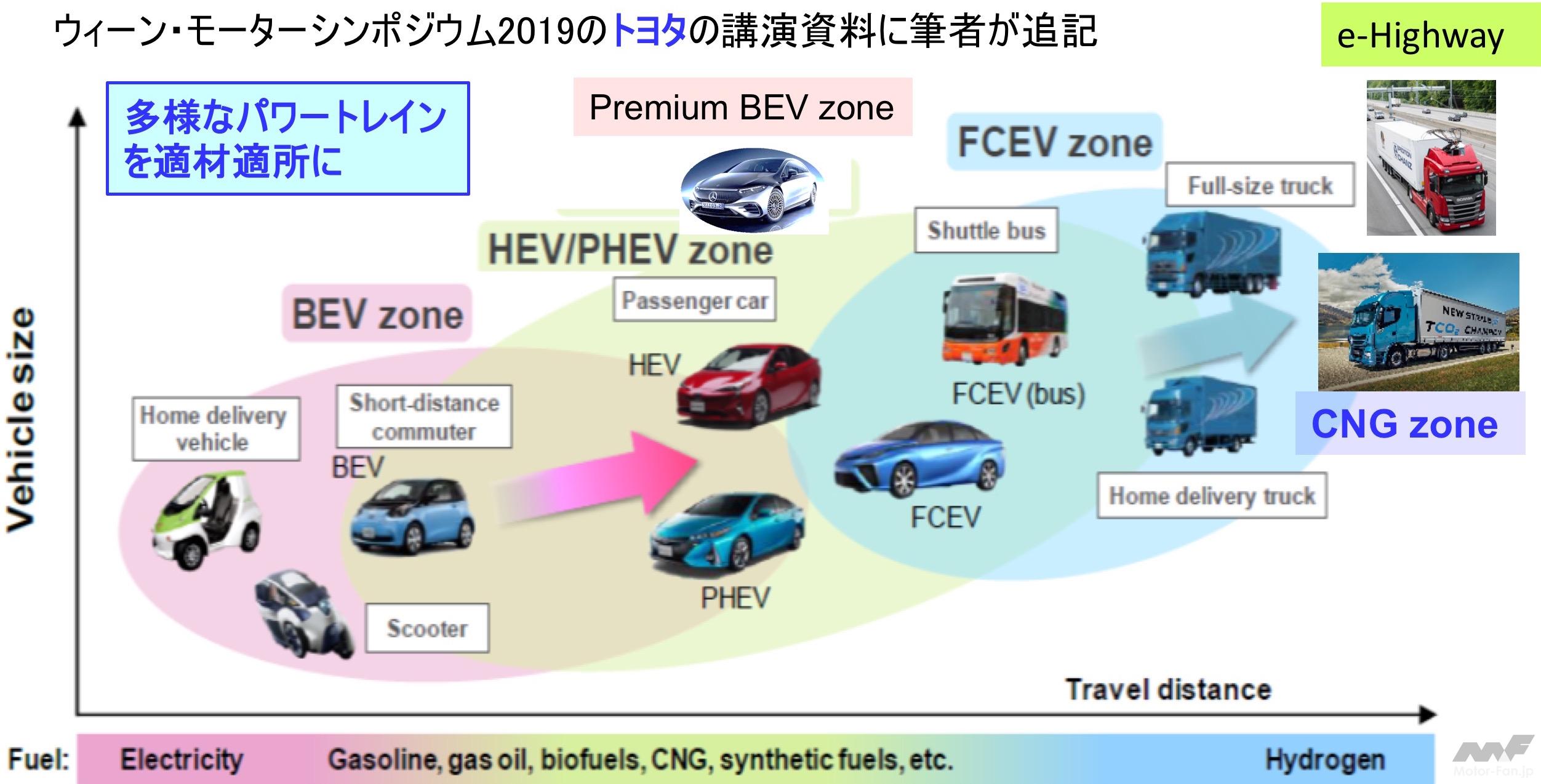

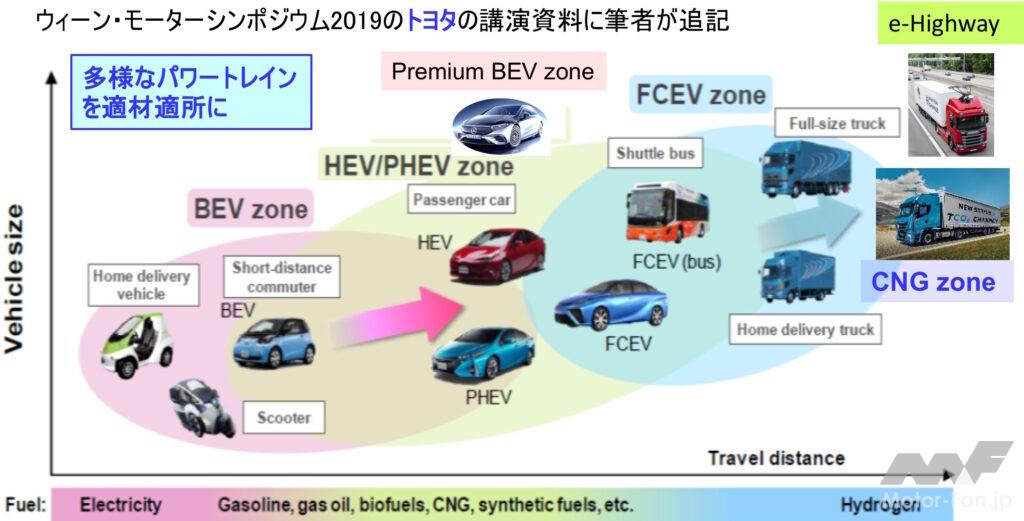

以上述べたように、自動車のカーボンニュートラル走行を実現する方法は、BEVだけではなく、水素を使うFCV、HEV(ICEV)、e-Fuelを使うHEV(ICEV)があり、それぞれ長所と短所を備えている。これらのパワートレインのクルマを適材適所で使い分けていくのが、効果的にCO2排出量を低減する道であると筆者は思う。参考にトヨタが公表してるカーボンニュートラル社会のイメージ図を示す。Premium BEV、CNG、e-Higwayのゾーンについては筆者が追加したものだ。多様なパワートレインを適材適所に配置することが重要で、現時点で一つの技術に絞り込むのはリスクが大きすぎると言わざるをえない。

(出典:ウィーン・モーターシンポジウム2019のトヨタの講演資料をベースに筆者追記)

3-4 ICCTの報告書Bに関する考察

ドイツのエンジン技術専門誌MTZは2020年4月号でe-Fuelについて取り上げ、e-FuelのWell to Wheelの効率は15~20%と予測している。この値はICCTの16%に近いが、e-Fuelの場合は効率は最重要課題ではないと述べている。余剰電力を利用して水素を製造するので、大量の余剰電力があれば、効率が悪くても大きな問題ではないという理屈だ。実際、世界には太陽光と風力に適した未利用地がたくさん存在し、そこに再エネ発電所を設置すれば、大量の再エネの電力から十分な量のe-Fuelを生産できる可能性がある。

多くの機関でe-Fuelのコストが試算されて、その結果は$1-5/Lと大きな幅があるが、ICCTの報告者Bでは、e-Fuelのコストは2030年でガソリンより€3高くなり、ディ-ゼル油の2倍になるとの試算結果を出している。また、クルマのライフサイクルコストの試算もされ、e-FuelよりBEVのコストが大幅に低いことが示されている。

ただし、e-Fuelのコストについては、CO2排出量の減少効果をいくらに見積もるかによって評価は分かれる。また、e-Fuelのコスト増加分を誰がどのように負担するかという問題がある。一定割合のe-Fuelの供給を燃料供給者に義務づけた上で、そのような燃料を市場に供給することで、温室効果ガス削減量に応じたクレジットを付与、自動車メーカーはクレジットを購入することで、自社のCO2排出目標の緩和に利用してCO2規制の罰金を回避できる、と言う案も検討されているが、”Fit for 55”では明確に否定された。

また、e-Fuelを大量に供給できるようになるには時間が掛かりすぎるので、すぐにBEVを普及すべきであるとICCTは主張している。しかし、仮に今すぐ新車を全面的にBEVに切り替えたとしても、BEVの保有台数が50%を超えるためには10年近くの期間が必要だ。一方で、e-Fuelの場合は供給を開始すれば、そのまま供給割合の分のCO2排出量の削減に結びつくので、e-Fuelの普及を急ぐべきだとの考えもある。

報告書Bの最後に、クルマのCO2排出量はテイルパイプからの排出量で評価すべきで、e-FuelのCO2削減効果にクレジットを付けるべきではないと結論づけている。しかし、その根拠は記事Cの内容になると思われるが、2-3で述べたように合理的に示されているとは言いがたい。

具体的な計算内容が開示されていないので、報告書Bの計算結果の是非については評価できないが、なんとしてもe-Fuelを否定したいという意図が見え隠れしている感は否めない。BEV一辺倒を正当化するためにはe-Fuelが邪魔になるのだろう。再生可能燃料あるいは低炭素燃料の使用をCO2排出量規制の枠組みに入れるべきとの主張が、燃料プロバイダーや関連サプライヤーから出されている。正論であるが、クレジット制が導入されなければ、導入は難しい。この件は欧州議会の審議を見守るしかない。

なお、報告書Bの原本については以下を参照されたい。

報告書B:https://www.energymonitor.ai/tech/electrification/electrification-using-more-to-emit-less

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)