目次

アメリカのロータリージャンキーが駆る真紅のパンデム仕様

454馬力の13Bターボをチタンパイプで美麗フィニッシュ

仲間からは「フリス」と呼ばれるフリシリ・カサソラが、1987年式のRX-7を購入したのは、まだ学生だった2003年のこと。自然吸気の13Bをターボ化するなど、少しずつロータリーチューンの腕を磨いていった。

ある時、仲間と共同で使えるクルマの置き場所と作業場を兼ねたウェアハウスを借りたところ、思いのほか作業依頼が殺到。そこで整備やチューニングを仕事にすることを決意し、2006年に“ラッキーセブンレーシング”を開業した。

ロータリーがレシプロよりも希少な存在であることはアメリカでも変わりはなく、ロータリーの汎用性の低さを嫌ってか、RX-7のエンジンがV8に載せ換えられるケースも散見される。その点をフリスに聞くと、まさに一笑に付すといった感じで答えてくれた。

「ロータリーがレアだからこそ専門店に注目が集まるので、それはむしろ良いことだと思います。うちではミアータ(ロードスター)に13Bをスワップするマウントキットも商品化しているくらいだから、もし誰かがV8にスワップしたら、その分、載せ換えに使えるロータリーが増えてありがたいですね。そもそもロータリーよりV8の方が信頼できるって意見も、自分にはちょっとファニーに聞こえますけど(笑)」

そう語るほど、ロータリーへの愛と信念を貫くフリス。大きな転機が訪れたのは2018年のことだった。アメリカ国内を転戦するグローバル・タイム・アタックPro-AmシリーズにRX-7でスポット参戦すると、クラス3位の好タイムを実現。ロータリーチューンのFC3Sで、ポルシェ991 GT3やシェルビーマスタングを凌ぐ成績を実証してみせた。

さらに追い風は吹き、同じ年にパンデムのFC3S用ワイドボディキットがリリースされることを事前にキャッチするや、ビジネスパートナーであるジョニー・グルンワルドの協力を得て、当時アメリカに2セットしか発送されなかったキットを手に入れることに成功。速攻で製作に掛かり、全米最大のカスタムカーショーであるSEMAショーに出展した。フロントバンパーに四連ヘッドライトを内蔵したレトロフィーチャーなスタイルは、アメリカでも大きな話題となったのである。

そのボディキットも単にフィッティングしただけではなく、エアロメーカーのバトルエアロで改めて3Dスキャンし、シャーシマウントのオリジナルフロントディフューザーを追加装着。さらにGTウイングもカスタムメイドの羽根とRE雨宮のステーを組み合わせるなど、オリジナリティを追求している。

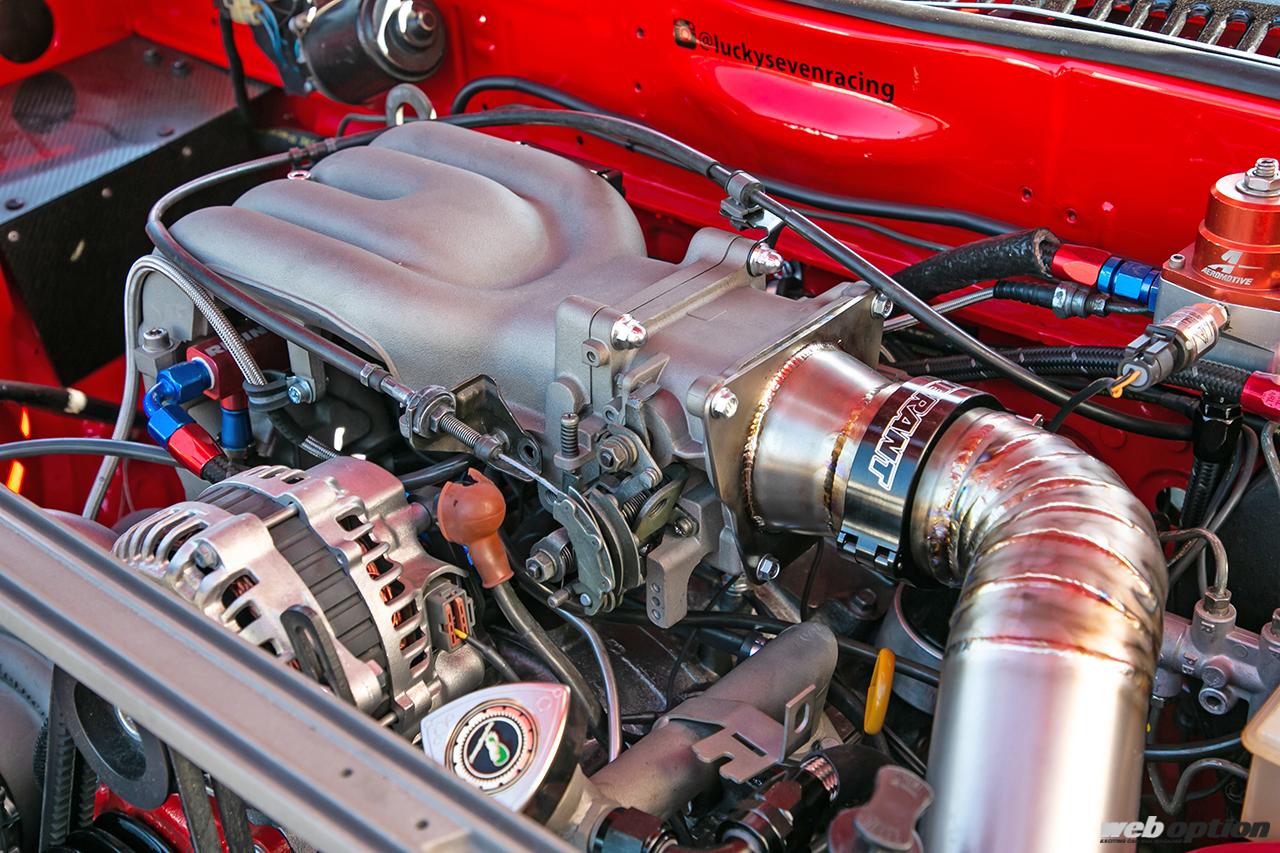

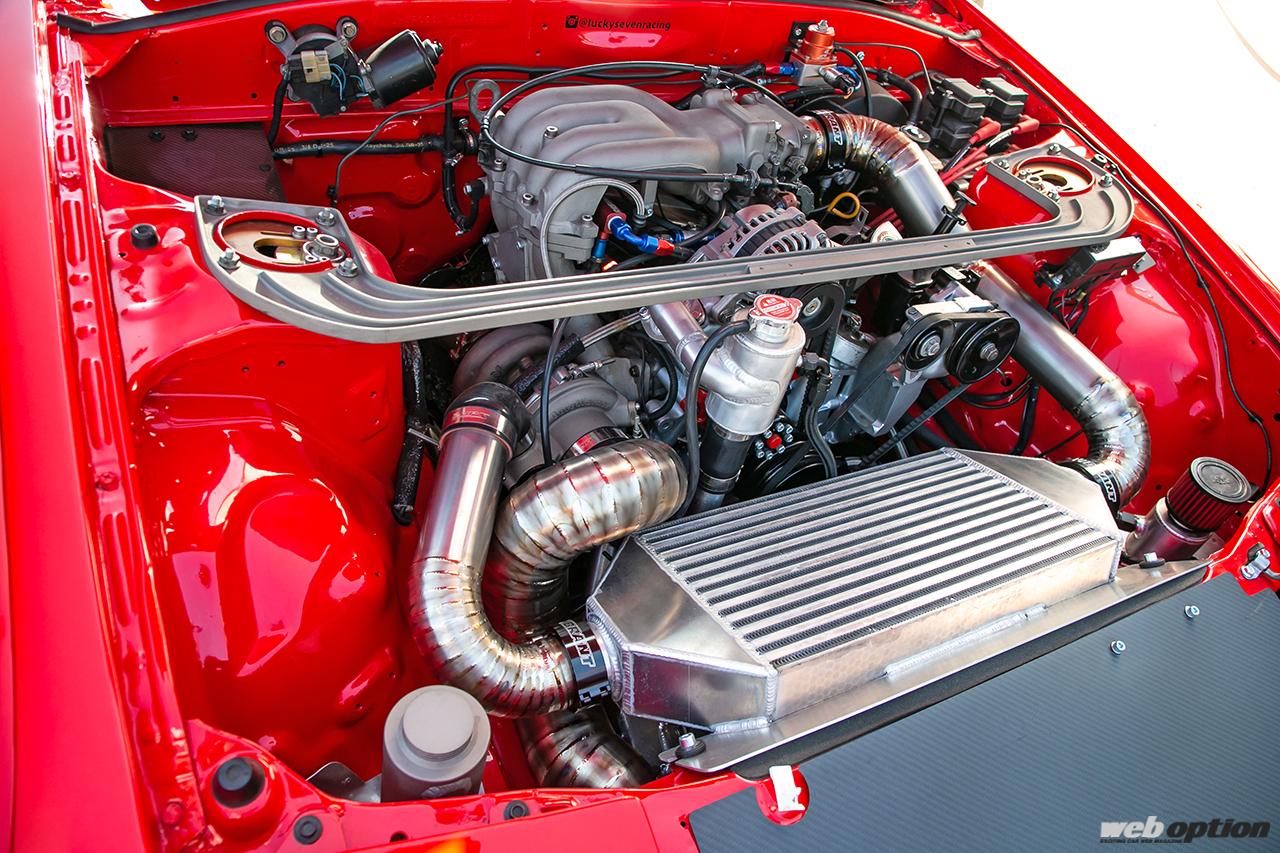

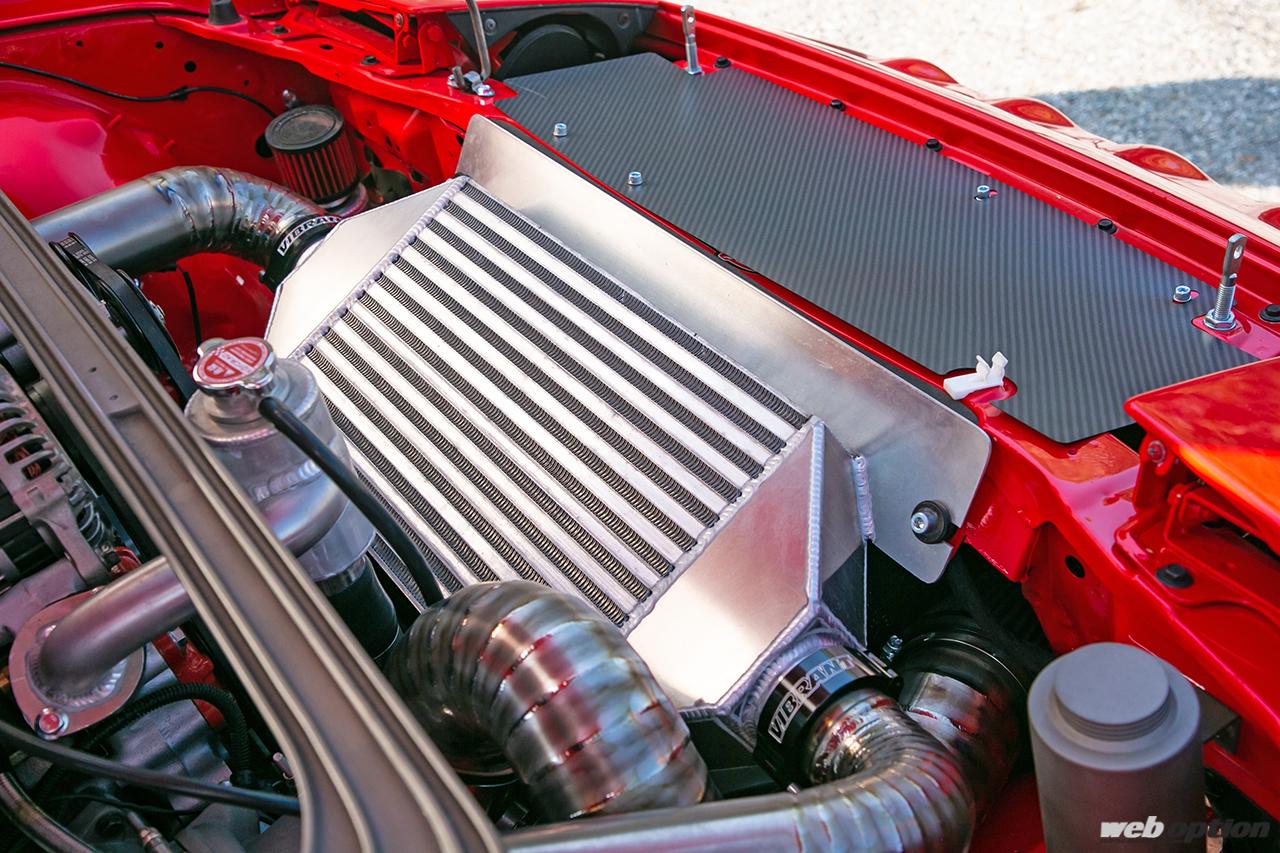

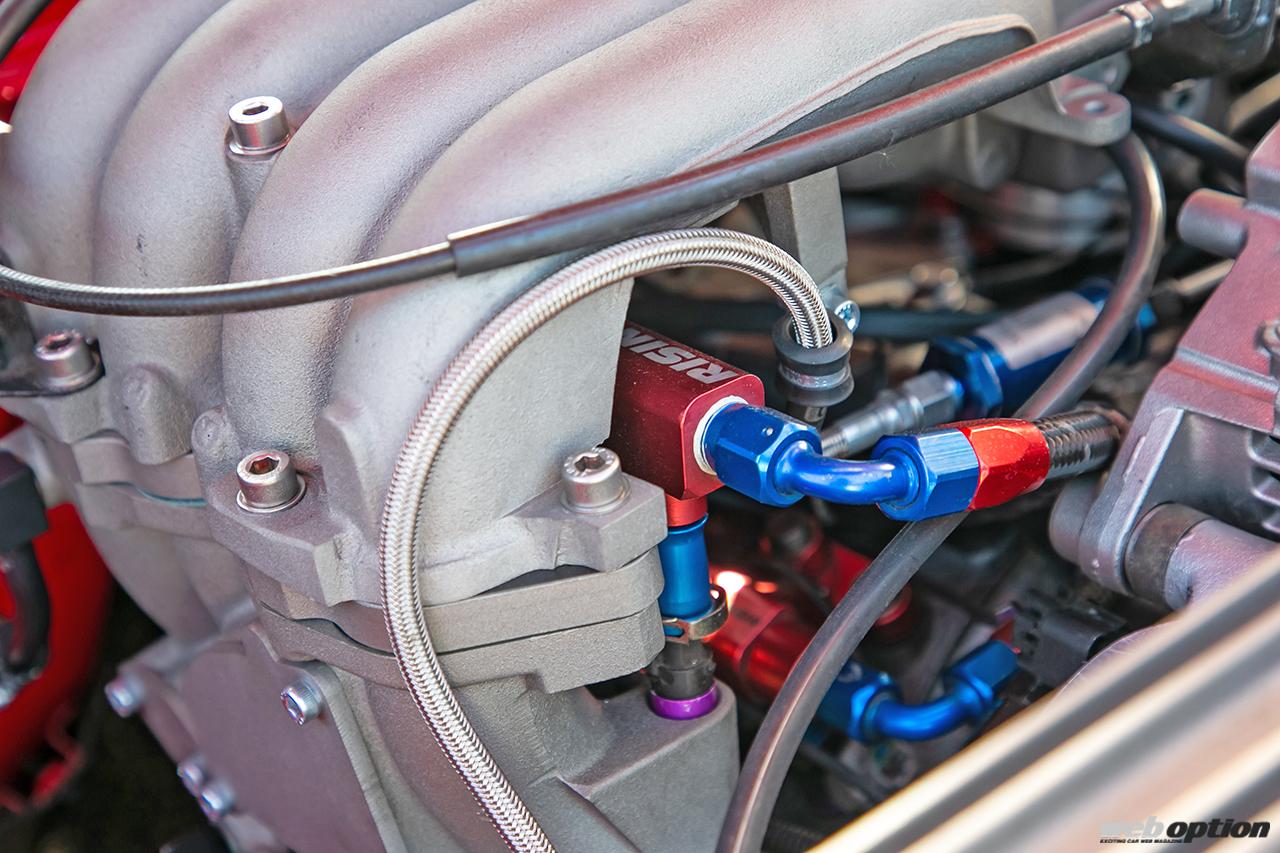

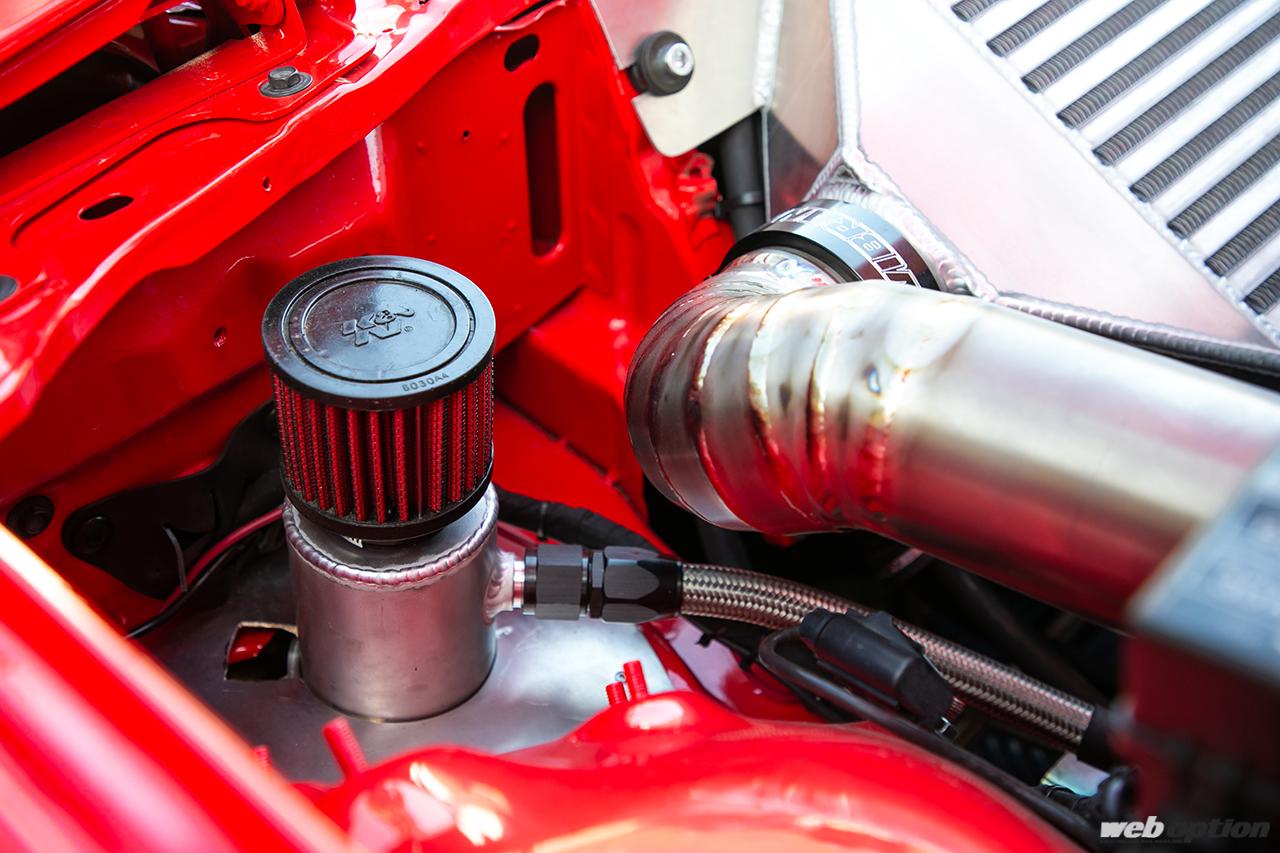

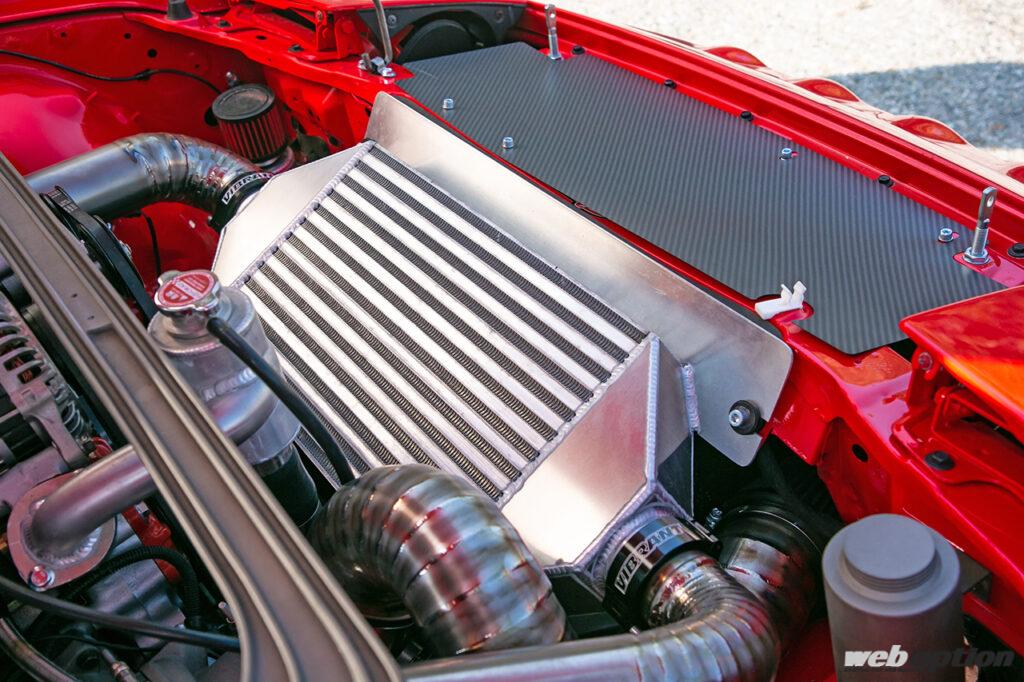

エンジンルームの作り込みにも拘り、カスタムメイドのVマウントインタークーラー&ラジエターの他、チタンパイプを溶接したオリジナルの配管を製作。ワイヤータックも駆使した美麗なシェイブドベイを実現させた。

その中心には至宝の13Bターボユニットを搭載。なお、アメリカでは3世代のRX-7をS1〜S8の8シリーズに分類している。この13B型ロータリーエンジンはS5(FC3S後期)の強化サイドハウジング、S6(FD3S前期)のローターハウジング、圧縮比9.4となるS4(FC3S前期)の自然吸気用ローターと、各世代の良いとこ取りで組まれている。

組み合わせるタービンはボルグワーナーのEFR7670。フレックスフューエル対応の燃料系も新たに構築し、最高出力は454ps、最大トルク48.5kgmを実現している。

ホイールは18インチの鍛造ワンピースで、ワイドボディに対応するサイズ設定を実現したTE37V MARK-IIを装着。タイヤは295/30R18のプロクセスR888Rが組み合わせられる。ハブボルトはARPのロングスタッドに打ち替えられ、貫通タイプのショートナットを使用。これはアメリカのタイムアタックシーンでは定番となっているスタイルだ。

また、当時はどこのメーカーもFC3S用ビッグキャリパーを商品化していなかったため、ロトーラブレーキに掛け合ってモノブロックキャリパーキットを開発。現在ではラッキーセブンレーシングのオリジナル商品として展開している。

室内は、スパルコのバケットシートや4点式ロールバーを備えるなど、タイムアタックに適した環境を構築。MPI製のステアリングはグローバルMX5カップカーにも正式採用された仕様だ。

ダッシュロガーのRacepak IQ3を備え、ブースト圧や空燃比などを一元管理。バッテリーはマスの集中化を狙ってトランクルーム中央に設置されている。また、AEMのウォーター/メタノールインジェクションも装備され、吸気の充填効率を高めている。

活躍の場を広げたラッキーセブンレーシングは、全米でも特にロータリージャンキーが多く集まる南カリフォルニアで確固とした地位を確立するに至った。学生時代から乗り続けるフリスのFC3Sは、彼自身の成長と同じ軌道を描くように、今後も進化していくに違いない。

PHOTO:Akio HIRANO/TEXT:Hideo KOBAYASHI