目次

S14ロケットバニーBossキットを軸に70’sレーサースタイルを表現!

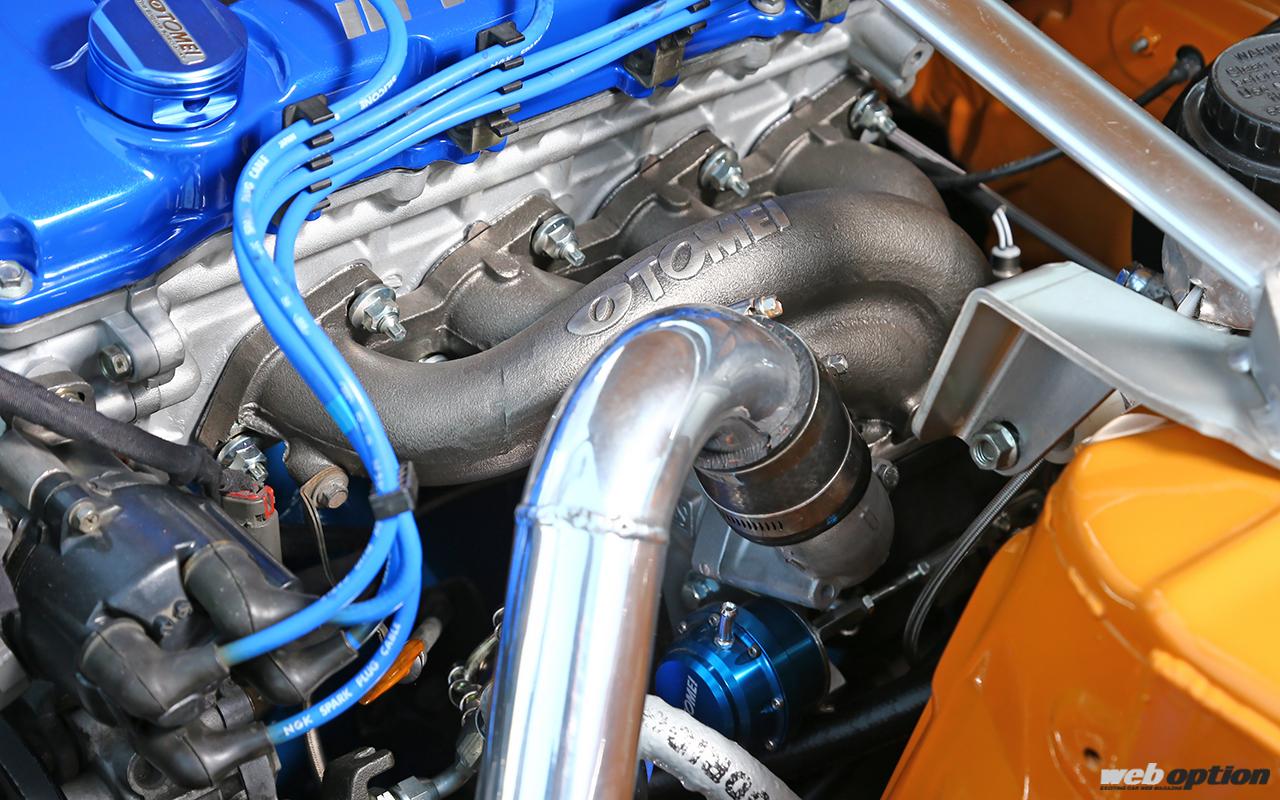

JDMの技術で信頼性を獲得したファン垂涎のKA24DE“T”を実現

S14シルビアをまるで旧車のように変身させることから、日米を問わず大きな話題となったロケットバニーのS14 Bossキット。発表後には装着車両がSEMAに多く登場し、メディアやSNSなどで注目を浴びたことも記憶に新しい。

往年のダットサン・ゴールドで染め抜かれたこちらのS14 240SXも、そんな中の1台。オーナーのロブ・ファーガソンは、子供の頃からクルマへの興味を昂ぶらせ、現在では旧車やJDMもこよなく愛する、生粋の“Auto-Otaku”だ。

歴代のシルビアは200SXや240SXといった車名で北米でも販売され、フリークの間では“S-Chassis(エス・シャシー)”と総称されている。

S14時代の北米仕様は2.4L自然吸気のKA24DEを搭載。多くの日本人にとってシルビアといえばSR20だが、北米仕様には採用されていなかったためSR20へスワップする実例も多く、高回転重視のSR20と高トルク重視のKA24のどちらを好むかは、Sシャシー・ファンの間で定番の話題となっているそうだ。

だが、ロブが住むカリフォルニア州に限っては、排ガスやエンジンスワップに対して独自の規制が敷かれているため、SR20への載せ換えは違法となり、当局による取り締まりの対象となってしまう。V8や直6など別のエンジンへの載せ換えという手もあるのだが、KA24DEに愛着を持つロブは、そのターボ化を技術力の高い日本のメーカーに打診することを思い付いた。

ツテを辿って東名パワードのアメリカ法人であるTOMEI POWERD USAにコンタクトを取り、KA24DE向けターボパーツの開発を提案。いつしかTOMEI USAによるKA24DE用パーツの開発は実際にプロジェクト化され、ロブのS14には試作品を含む多くのパーツがインストールされることとなった。

そうして完成したパワーユニットは、完全にフルチューンと呼べる代物だ。腰下にCP-CarrilloのピストンとPRO-Hコンロッドを組み込み、ヘッドもハイカムの投入を軸に徹底強化。そこにARMS M8270タービンをドッキングさせてトルクフルな450psを創り上げた。

ロブは「TOMEIがKA24DE用ターボパーツを開発してくれることは、世界中のSシャシー・エンスージアストにとって喜ばしいこと。もし将来“S16”が発売されて、値段が高くて手が出ないなんてことになったって、S14をイジって長く遊べるからね」と笑う。

インタークーラーの搭載と太いタイヤを履くにあたってエンジンベイのフロント側は一部カットされ、インタークーラーは追加されたチューブラーフレームにマウントされている。

また、ロブのS14にロケットバニーのBossキットが装着される運びとなったのも、TOMEI USAの計らいがあってのこと。TOMEI USAによって設けられた、Mr.ロケットバニーことTRA京都・三浦 慶さんとのミーティングの場において、オートモーティブ・アーティストを自認するロブは、自分のS14が「こうなったらカッコ良い!」という夢の姿を描いた手書きのイラストを三浦さんに見せたそうだ。

すると、そのイラストを見て微笑みを浮かべた三浦さんは徐々に大笑いをはじめ、その絵を全員に見せて回ったという。言葉の分からないロブは、なぜ皆がそんなに興奮しているのか事情が飲み込めず、かなりソワソワしたそうだ。

三浦さんは「なぜ僕のスケッチを君が持っているんだ?」と訊ねながら、初めてBossキットのデザイン案を描いたコンピュータ・レンダリングを見せてくれたという。そう、ロブが描いたイラストは当時まだ世間に発表される前のBossキットと瓜ふたつだったのである。「まだ誰にも見せたことがない」と、三浦さんも笑顔で驚いていたそうだ。

お互いのことはよく知らないけれど、同じようにクルマに対するリスペクトを抱く日米のエンスージアストが、知らずのうちに似通ったアイディアをお互いのスケッチに落とし込んでいた事実を、奇跡と呼ばずして何と呼べば良いだろうか…。

ホイールはワークSeeker GX。リム幅とインセットはフロント10.0J-28、リヤ10.5J-36。外径は17インチと必要以上に大径とせず、ワイドボディとのマッチングによりワークス系の旧車テイストが演出されている。タイヤはヨコハマ S.drive(F255/40R17 R275/40R17)だ。

旧車テイストを基本にブラックのビニールトリムでフルカスタムされた内装。Retro Sound製のステレオシステムは、見た目はクラシカルだが中身はBluetooth対応の最新式。

カーボンシェルで製作されたブリッドのHistrixバケットに合わせ、乗り降りがしやすいようロールケージの形状をデザインしたのもポイントだ。

ロブのS14が今ある姿になったのは、“Auto-Otaku”としてのアイディアと行動力、そして周囲の協力と幸運を呼び寄せる情熱が原動力となったことは間違いない。クルマ好きの愛は国境や言葉の壁を、時には時空すらも超えることができるのである。

PHOTO:Akio HIRANO/TEXT:Hideo KOBAYASHI