目次

ミッドシップV6ターボで驚異の537馬力を発揮!

メタルワーク炸裂のリヤフェンダーで315サイズの超太履きを実現

流線型のデザインとミッドシップの特異性が支持され、アメリカでもコアなファンが絶えないトヨタMR2。アメリカで人気のある日本車の中で、比較的オーナーの年齢層が若い印象もあるのだが、それは古今東西、若者とは常に定番を避ける傾向にあるからなのかもしれない。

フロリダ州に住むSW20型MR2のオーナー、ダン・ガウリッチも型にはまることを嫌うタイプ。10年以上前に購入したMR2をベースに、エンジンスワップとチューニング、さらにオリジナルのワイドボディまでをも極めたカスタマイズを、1年がかりで実現させた。

製作を担当したのはタンパにあるプロショップ『FC Autolab』。代表のルーベン・ファルコン・ディニスも生粋のMR2フリークで、ダンはルーベンの経験とセンスに全幅の信頼を置いている。

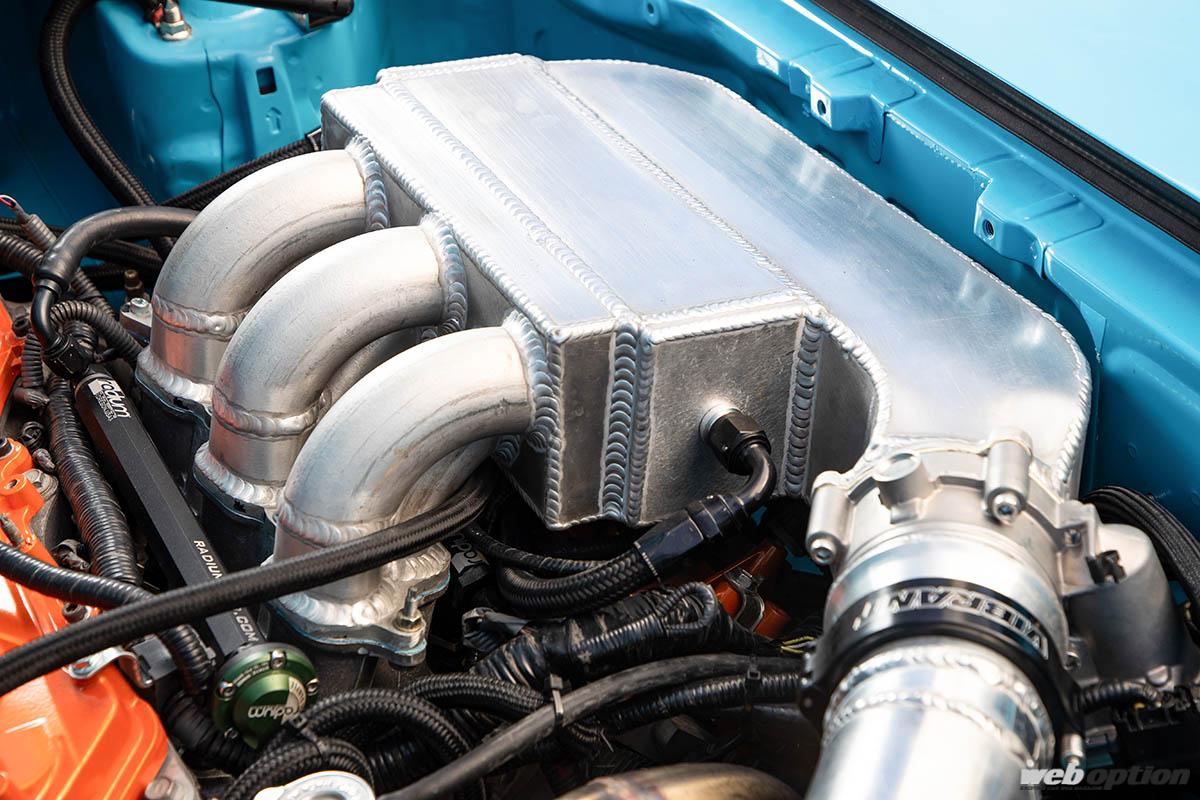

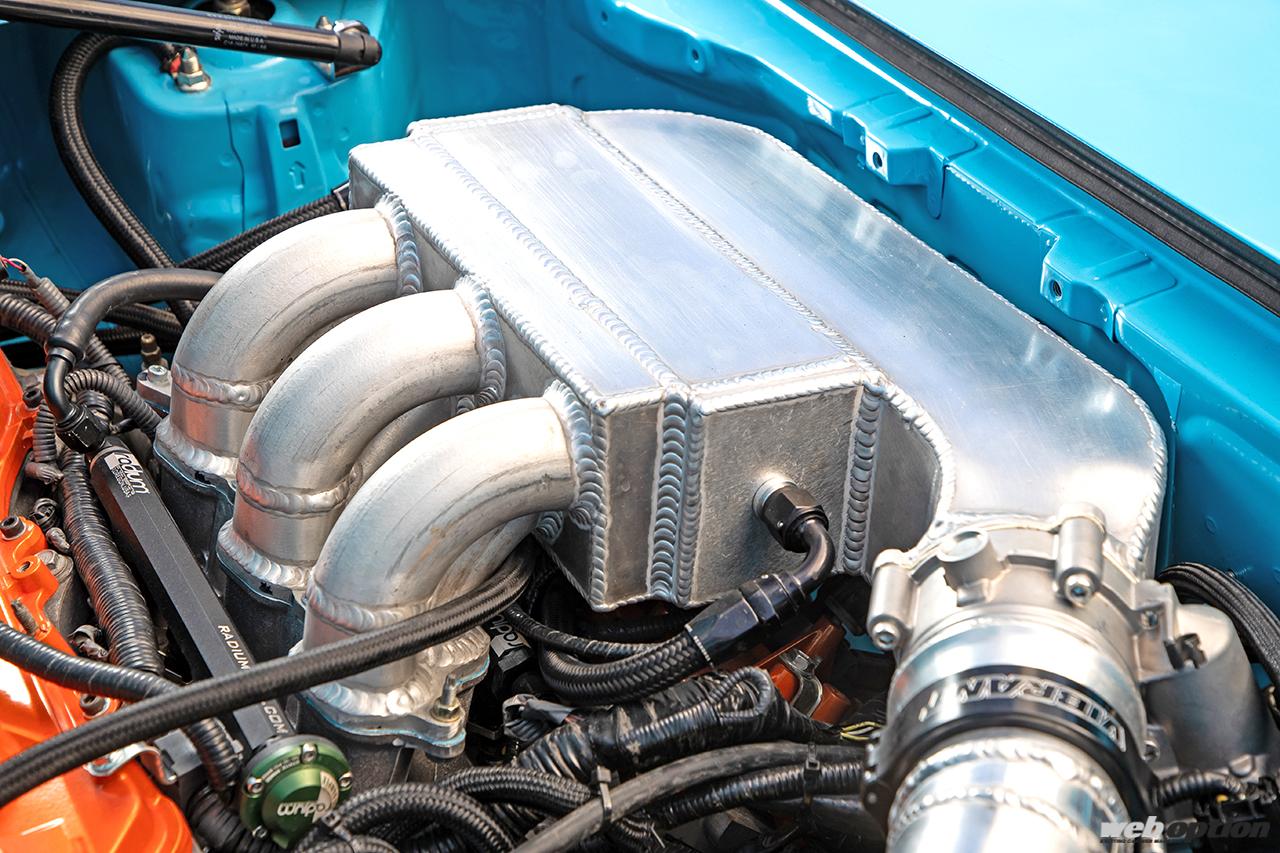

北米仕様のSW20が積んだエンジンは2.2L自然吸気の5S-FE型と、2.0Lターボの3S-GTE型の直列4気筒。だが、ダンのMR2にはアメリカで販売されているSUVのハイランダーから、2GR-FE型V6エンジンを移植。Vバンク間にはFC Autolabでワンオフ製作された水冷インタークーラー内蔵インテークマニホールドを備える。

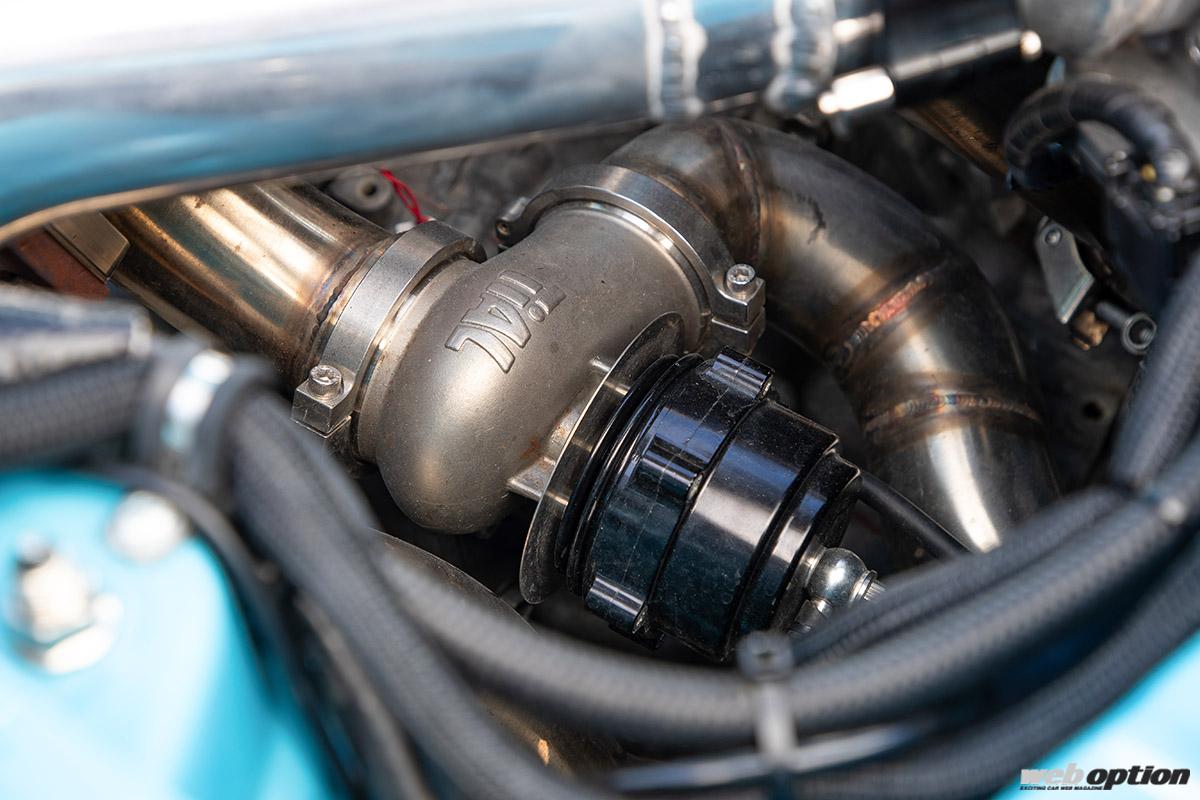

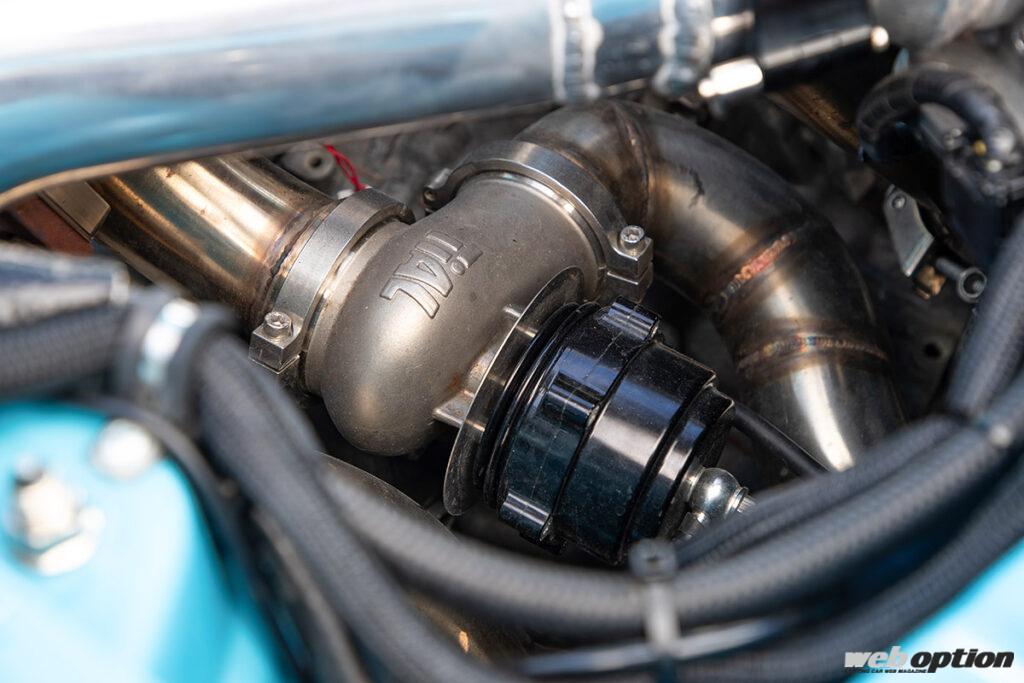

口径が85mmに拡大された電子制御スロットルボディは、ECUメーカーのLINK製で、もちろんそれを含めたエンジンの制御もLINKのフルコンで行なっている。

タービンは、ボールベアリングの潤滑にエンジンオイルではなくグリースを使用するCOMPターボのオイルレスタービンを採用。

ただでさえ狭いミッドシップのエンジンルームにV6ターボを搭載する以上、吸気温度を下げる対策にも万全を期す。インテークマニホールドと水冷式インタークーラーを一体にしたカスタムメイドの吸気システムを製作し、氷水を入れる別体のタンクとポンプをフロントに設置している。

エンジン関係はゴリゴリのチューニングカーテイストなのだが、外装や内装は垢抜けた雰囲気で仕上げているのが今っぽい。なんとリヤフェンダーはメタルシートから作った一点物で、造形の美しさと出面に拘った逸品。後方にエアアウトレットも設け、ツインエキゾーストと相まってスポーティなリヤビューを実現する。

フロントスポイラーも型を起こして製作したもので、グレッディのフロントリップを意識しつつ、より長くてロードクリアランスを詰めたデザインを採用した。ペイントカラーはマクラーレン純正色のキュラソーブルーだ。

ホイールはこのフェンダーに合わせてアメリカの鍛造メーカー、Modern Concept Wheelsが製造したカスタムサイズオーダーの18インチ。リム幅とオフセットを前後のフェンダーに合わせた結果、フロントが8.5Jプラス15×18、リヤが12.5Jプラマイ0×18となる。特にリヤはスポークにコンケーブがついた深リムを実現しており、12.5Jのリム幅に315/30R18のタイヤを組む。

置きでも走りでも、それぞれの理想の車高を生み出せるAirtekk製エアサスペンションも採用。四輪独立で高さ調整できるシステムで、トランクルームに電磁弁コントローラーなどの制御ユニット、室内にリモートコントローラーを備える。

DVPデザインが手掛けたフルカスタムのスウェード内装。シートは純正をベースに表皮が張り替えられ、ステッチで六角形を表現したモチーフが背もたれと座面、ドアトリムの一部に使用されている。

メーターはLINKのダッシュディスプレイを使用。メータークラスター内にピッタリと収まるカバーも3Dプリンターで製作されている。センターコンソールには車高調整用のコントローラーを、リヤのトランク内にはエアサスのタンク、コントローラー、コンプレッサーなどを備える。

トランスミッションはMR2のターボモデルに使われる、純正のE153という5速MTを使用し、高出力&高トルクに対応する強化クラッチと強化アクスルシャフトも使用されている。

今回の撮影中、FC Autolabと同じ敷地内にダイノチューニングショップを構えるTrilogy Performanceという別のお店が、厚意でMR2のパワーチェックをしてくれることになった。その場でシャシダイにかけて計測したMR2の最高出力は537ps/6860rrpm、最大トルクは61.0kgm/6050rpmをマーク。その実力を、きっちり数字で証明した。

流行りの言葉でカテゴライズするならスタンス系と言ってよさそうなものだが、なにせ537psの運動エネルギーと爆音を目の前で見せつけられた手前、そうあっさりとも言い切れない。

自由な発想でカスタマイズを楽しむオーナーの熱意と、チューナーの技が融合したフロリダのMR2は、ラテンのお酒キュラソーのように、強さと爽やかさを併せ持っていた。

Photo:Akio HIRANO Text:Hideo KOBAYASHI