タイプSボディにタイプRのK20Aをぶち込んだ意欲作

メカニカルパートの作り込みはショーカーレベル

岩手県在住の佐藤芳樹さんは、音楽やクルマを通して北米文化に触れ、イベントに参加しながら徐々にUSDM熱に浮かされていった若きクルマ好きだ。昔から好きだったDC5型のホンダ・インテグラをベースに、いつか自分もUSDMを楽しみたいと考えていた。

DC5と言えば、日本ではタイプR以外にiS(前期)とタイプS(後期)というグレードが設定されていたスポーツクーペ。iSとタイプSのエンジンは型式こそタイプRと同じK20A型だが、当然スペックはタイプRと差別化されていた。

一方、アメリカにおいてDC5はアキュラRSXとして販売され、タイプRは非設定。Type-Sという、日本のタイプSよりは幾分ハイパワーなグレードが上級モデルとしてラインナップされていた。USDMへの愛をムクムクと膨らませ、DC5の研究にも余念のなかった佐藤さんは、ある時こんな妄想を繰り広げる。

「タイプRが欲しくても手に入らないアメリカ人は、きっとType-Sをベースに日本から輸入したタイプRのエンジンに載せ替えて、オレのはJDMタイプR仕様だ!って言ったりするんだろうな〜。あれ?待てよ、それって日本でもできるじゃん!」と。

早速、佐藤さんはエンジンスワップのノウハウに長けると評判を聞きつけ、千葉県鎌ケ谷市の“X-point Import(クロスポイント・インポート)”に電話をかけたことから壮大なるプロジェクトの第一歩を踏み出した。

佐藤さんからの電話を受け、同じUSDM愛好家として意気投合したクロスポイントの千葉雅嗣代表は、まずUSDMのアイコンとも言えばサンルーフ付き、本革内装のタイプSをベースとして手配。タイプRから220psのK20A型エンジンと6速MTを移植し、灯火類などのUS化を実行していった。

「ひとまずエンジンが載って、外装も完成したんですけど、2018年に佐藤くんとWekfestジャパンに遊びに行ったら、佐藤くんがまた強く感化されちゃったんですよね(笑)」。

千葉さんがそう語るとおり、佐藤さんはWekfestジャパンの会場に集まった展示車のハイレベルな作り込みに感動し、自分もとことんまでやってみたいという強い気持ちに変わったそうだ。

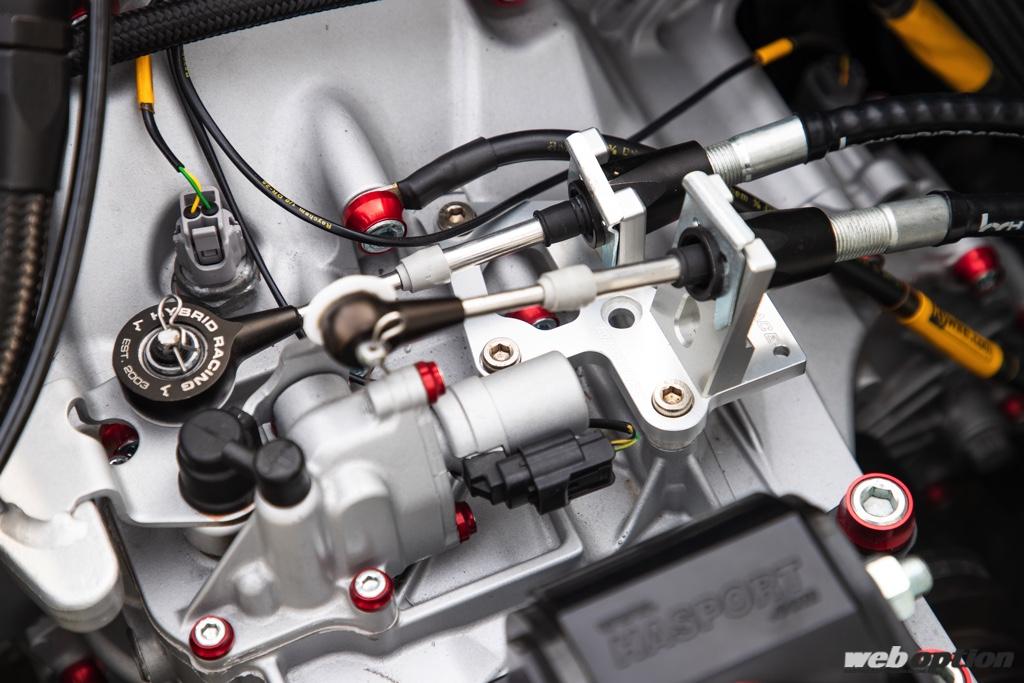

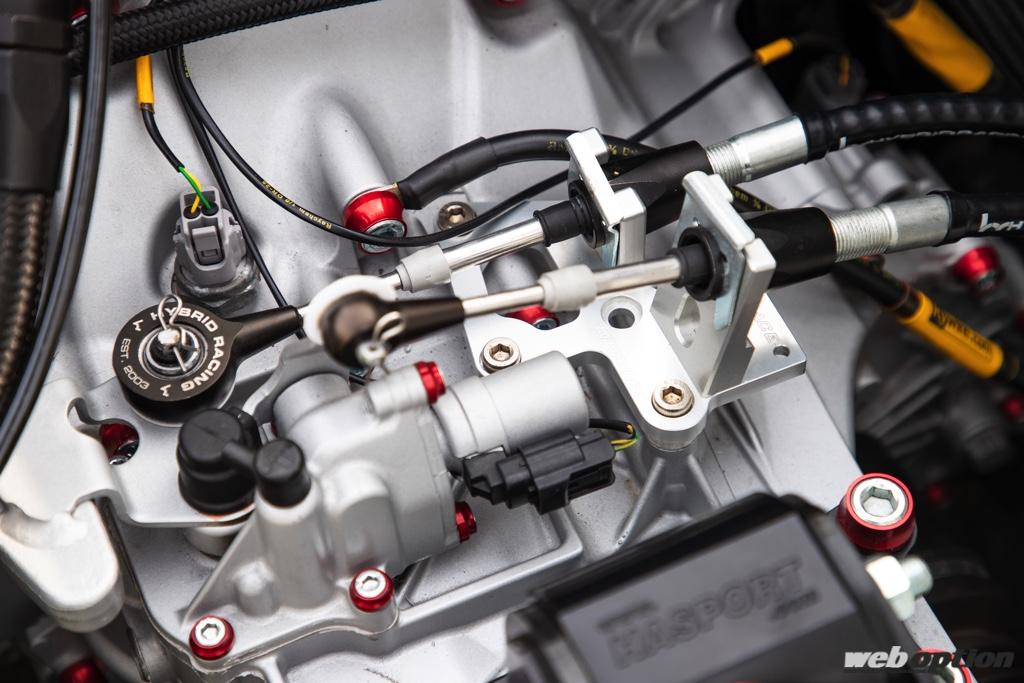

そんな佐藤さんの心意気を受け、千葉さんは今度はショーカークオリティのエンジンルーム作りに着手。水回りはライワイヤーのタックドラジエターとK-Tunedのフィラーネックなどを使用して配管を引き直し。エンジンハーネスもミルスペックを実現したライワイヤーとし、配線類がすっきり引き直されたエンジンベイを構築していった。

また、タイプR用ブレーキの移植にともなってブレーキ配管も変更され、ABSユニットが収まっていたスペースにはワンオフのオイルキャッチタンクをレイアウト。油圧のパワステはシビック純正の電動パワステラックへとコンバートされ、油圧に関わるコンポーネントが排除されている。

ワイヤータックと聞くと、何でもかんでも引っこ抜くという印象があるかもしれないが、佐藤さんのDC5はエアコンもパワステも捨てることなく、利便性と見た目の美しさを両立している。

エクステリアには、アメリカでも人気の高い無限の前後バンパーとサイドスカートを装着。灯火類はUS純正品に交換され、USDMのキラーアイテムであるサンルーフも装備されている。

「これってタイプRの中古を買って外装をタイプSに置き換えた方が早かったのでは?」というナンセンスな問いかけは、サンルーフがiSおよびタイプSにしか設定されていなかったという答えで一蹴される。

ホイールはウェッズスポーツのTC-05を装着。サスペンションにはK-Tunedの車高調を使用しており、日米のパーツをミックスさせることで、プロジェクトテーマである「アメリカ人が好みそうな日本のDC5」を表現している。ブレーキはタイプR純正のブレンボブレーキを移植し、制動力も向上。

サンルーフと同様、iSとタイプSにのみオプション設定されていた本革シートを装着。スピードメーターがマイル表記になっているなど、USDMへの拘りが散りばめられている。

5速MTから6速MTへの換装にともない、ハイブリッドレーシングのショートシフターも装着。シフトノブは日米のホンダ乗りの間で有名なVLOGサイト「CHRNCLS(クロニクルズ)」の10周年を記念し、バトルクラフトとコラボしたレアアイテムだ。

そうして、アメリカ人が憧れそうなDC5を目指すという当初の目標を飛び越え、世界に一台しかないインテグラを手に入れた佐藤さん。千葉さんをはじめとする周囲への感謝を口にする。

「最初はちょっとしたアイディアからスタートしたことですけど、ここまでやって本当に良かったです。憧れだったUSDM jamとWekfestジャパンというふたつのイベントでアワードまで頂くことができました。本当に一生の宝物ができたと思っています」。

PHOTO:Akio HIRANO/TEXT:Hideo KOBAYASHI