宝石のような輝きを放つL28改3.0Lの心臓部

芸術の域に到達したスカイラインジャパンの勇姿

東京下町の外郭をなす浅草の一画に、威風堂々と佇む1台の5代目スカイライン、通称“ジャパン”。思わず80年代の古き良き時代にタイムトリップしたかのような錯覚に陥るが、クルマの細部を見ていくと日本車離れしたメイキングが目に付く。

それもそのはず、このジャパンが目指したのは、アメリカのカリフォルニア州で例年開催されている旧車イベント”JCCS(Japanese Classic Car Show)”に出展されているカスタムカーの世界観。29歳(取材時)の若きオーナーが、10年以上をかけて育て上げた超大作だ。

「元々は父親の友人から譲ってもらったクルマなんです。その当時は、族車っぽい方向性のカスタムが施されていましたね。元々アメリカの文化が好きだったのもあって、ジャパンをベースに海外っぽい雰囲気のクルマを作ったら面白いんじゃないかなって思ったんです」。

その言葉通り、エクステリアはトランクに取り付けられたダットサン240Kのプレートやダットサン720トラックのミラー、240Zのリヤサイドマーカーなど、海外仕様の日産車を意識したパーツが散りばめられている。しかし、それらは表層的な部分に過ぎず、このジャパンの真の見所はずばり“中身”だ。

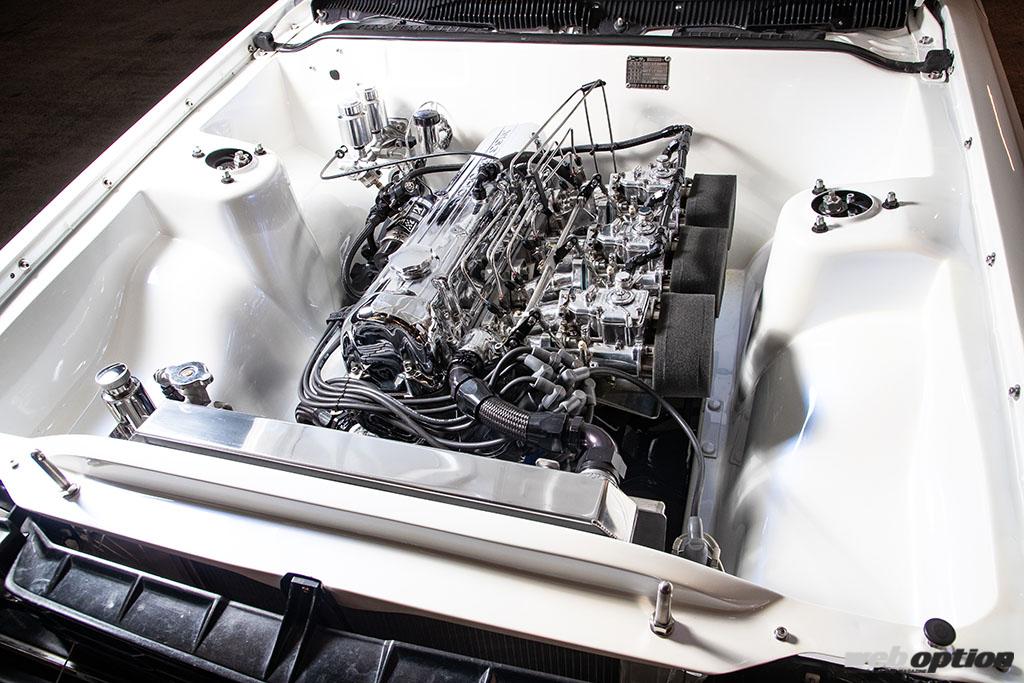

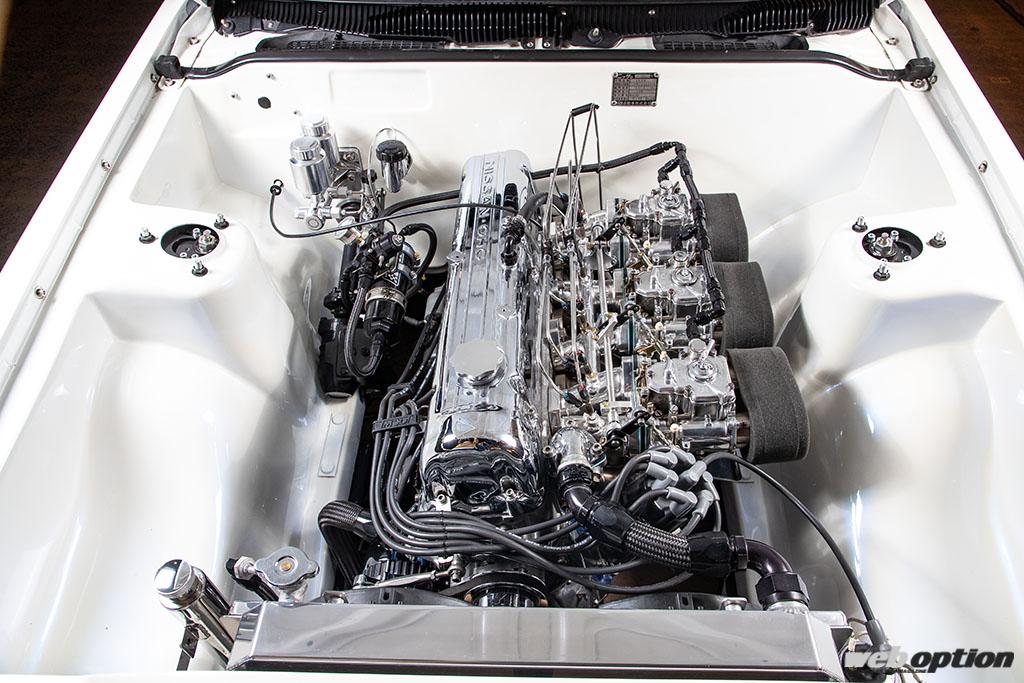

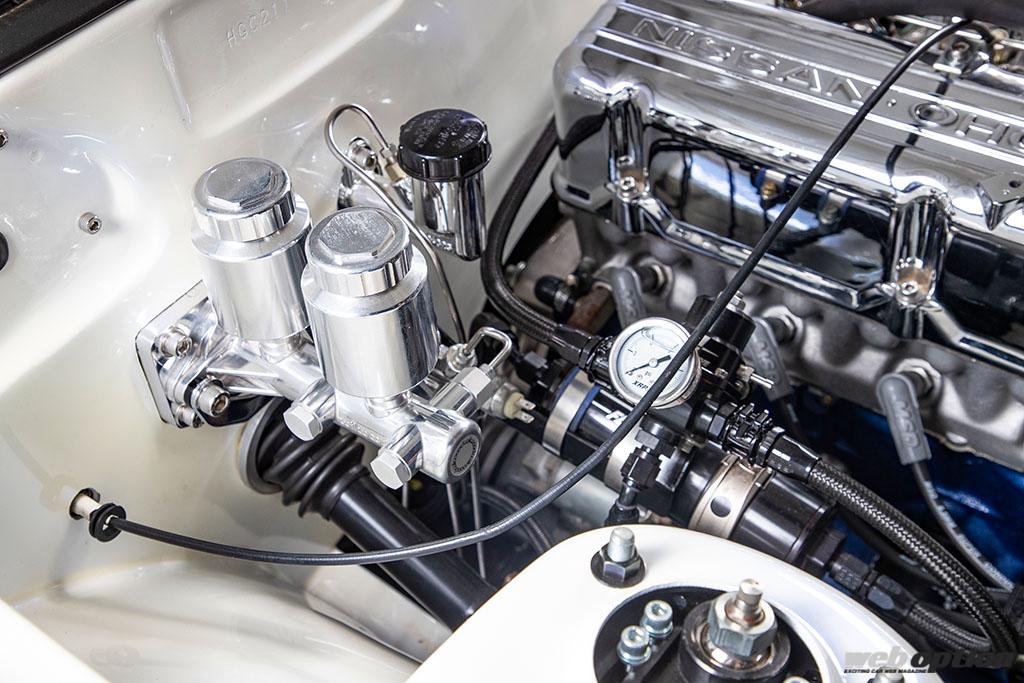

オーナーがおもむろにボンネットを開ける。すると、そこには自動車の心臓部とは到底思えない、まるで宝石のような輝きを放つL型ユニットを軸にしたエンジンベイが広がっているではないか…。

エアコンやマスターバックといった装備は全て取り去り、究極的なシェイブドベイ&ワイヤータックを慣行。クオリティは完全にSEMAショーレベルだが「アメ車のエンジンと違って、L型はメッキパーツが殆ど無いんです。タペットカバーやウォーターネックこそメッキ製を使ってますが、それ以外は全て磨きで仕上げています」というから恐れ入る。

ちなみに、エンジンルームはエンジンを降ろした状態からスムージング&再整形し、ボディ同色でリペイント。施工前と施工後の画像を見比べれば、その差は歴然だ。

なお、エンジン本体は純正のL20を降ろし、L28をスワップ。腰下は亀有製の89φ鍛造ピストンを軸に排気量を3.0Lまで拡大。ヘッドには面研や吸排気ポート加工を行いつつ、75度カムや45/36.5ビッグバルブ、強化バルブスプリング、レース用バルブガイドなどの投入した文字通りのフルチューンスペックだ。最高出力は280psに達しているとのこと。

吸気にはウェーバーの45φキャブレターをセット。当初はソレックス仕様だったそうだが、本体形状のスタイリッシュさに勝るウェーバーに変更し、他のパートに合わせて徹底的に磨き込まれている。

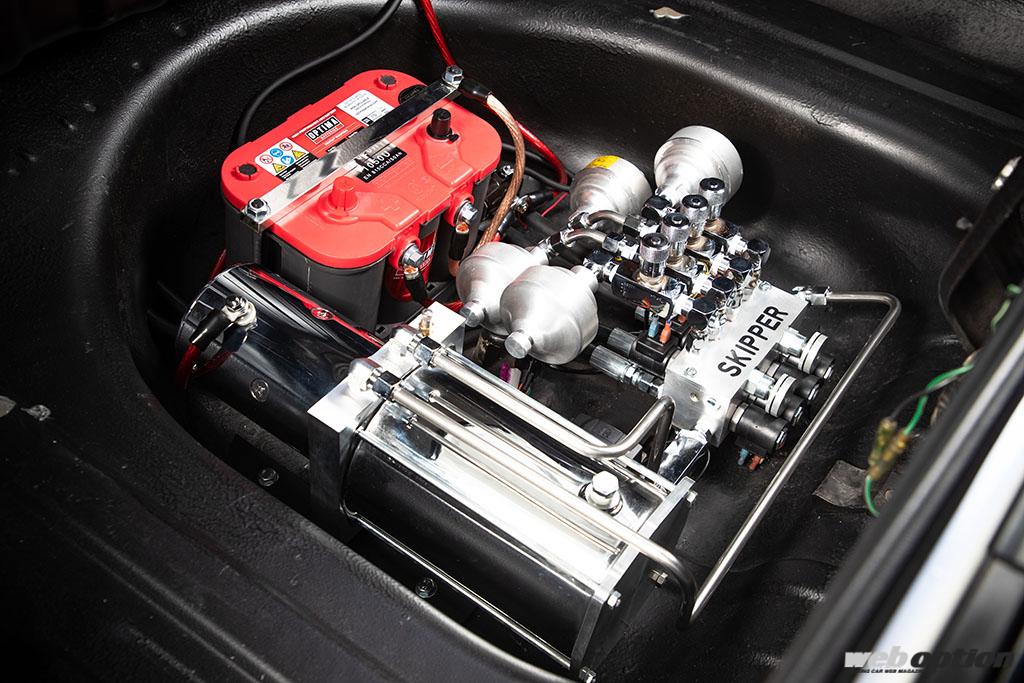

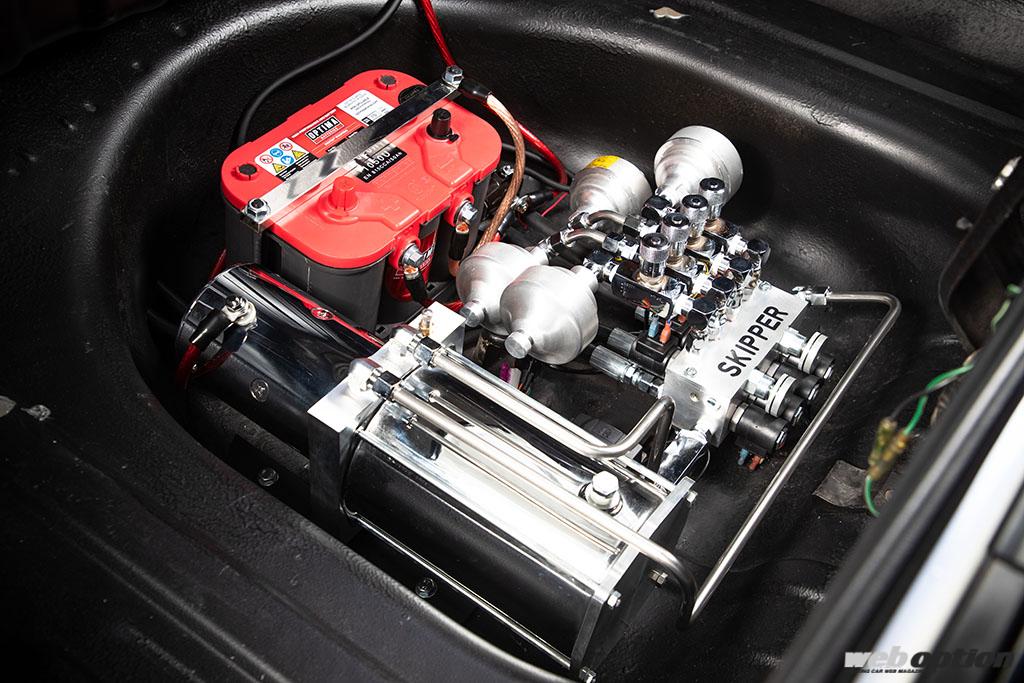

ドーピングアイテムとしてNOSを追加しているのもトピック。システムは各スロットルにノズルを打ち込むシーケンシャルショットで、タンクはリヤシート部にツインで設置している。

作動条件は「3速以上・3000rpm〜4000rpmの間・アクセル全開」という3つが揃った際に、シフトノブのスイッチを押し込むと噴射される仕組みだ。増大したパワーに合わせて、ミッションはS14シルビア用の5速に換装済みだ。

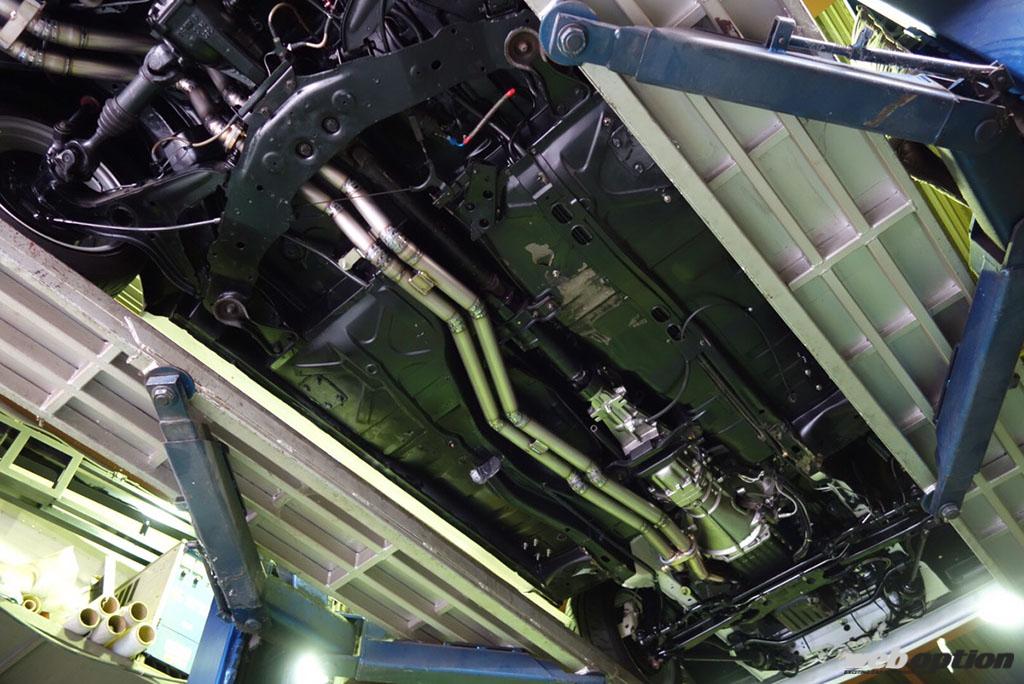

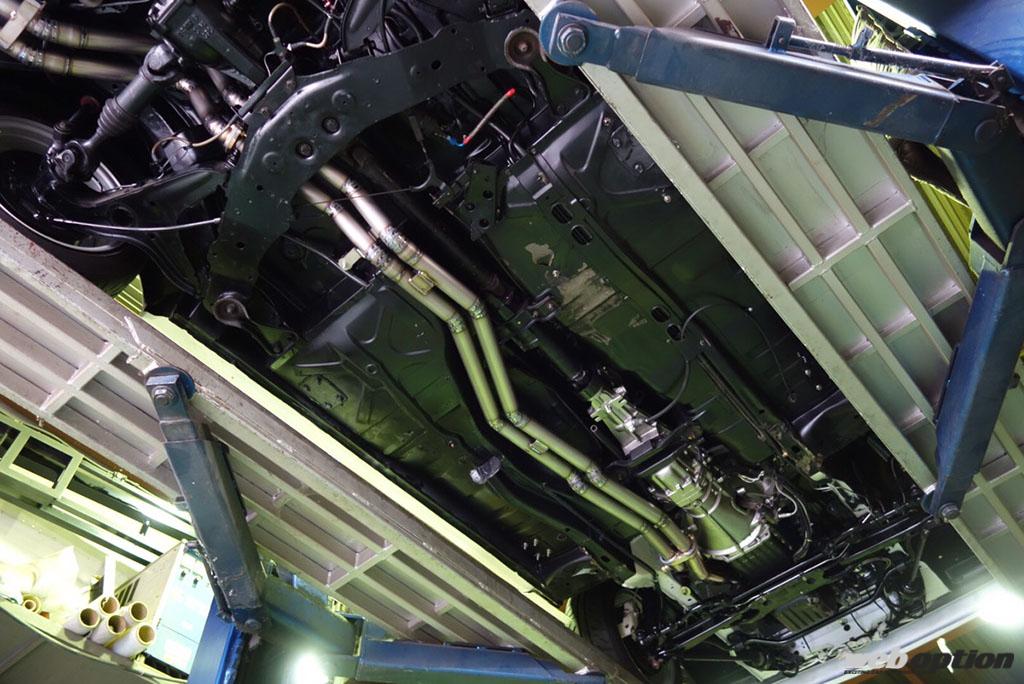

排気系は亀有のドラッグ45等長EXマニから、志村工業製作のワンオフフルチタンフルデュアルエキゾーストへと繋がるレイアウトだ。細みのツインテールがジャパンのリヤフォルムを引き締める。

足元で存在感を主張するホイールは、15インチのrotiform製GTB。フロントが7.5Jマイナス6、リヤが8.5Jマイナス6というサイズ構成だ。

ブレーキキャリパーはウィルウッド製の対向4ポット。ブレーキマスターが撤去されているものの、ウィルウッド製マスターシリンダーとの組み合わせで違和感の無いペダルフィールを実現しているそう。

サスペンションは車高調ではなく、スキッパーのハイドロシステムでセットアップ。段差などを気にする必要のない実用的な車高から、置きイベントでの着地スタイルまで瞬時に切り替えることができる逸品だ。

室内は2脚ともブリッドのEXASIII。アメリカンな雰囲気を放つ120φのシフトライト付きタコメーターはオートメーター製だ。ロールケージはサイトウロールケージがワンオフ製作したもので、ボディ同色のパールホワイトで塗装されている。定番位置にセットされたロンサムカーボーイのスピーカーが泣ける。

大型のトランクスポイラーはHiroの当時モノ。これは車両を手に入れた時点から装着されていたそうだが、「ジャパンは族車ベースとして人気だったので、リスペクトとしてこういうパーツは残しても良いかなと思いまして」とはオーナー。

大技連発の超絶カスタムだが、ただ闇雲にパーツを装着していくのではなく、ジャパン本来のスタイリングはもちろんカスタムカルチャーまで尊重した絶妙なバランス感覚は、見事としか言いようがない。

今回の取材中、実に多くの通行人から温かい声を頂戴した。クルマ離れが叫ばれる中、このジャパンのような本物のオーラを放つ存在がそれを打開する一つの武器になると感じた次第だ。

●PHOTO:平野陽(Akio HIRANO)