ホンダEクラッチ初採用車に選ばれたのはCBR650RとCB650Rだ

両モデルともSTDクラッチ仕様を用意しており、Eクラッチ仕様との差額は5万5000円、車重差は2kgとなっている。なお、発売日については、4月11日の正式発表時には「6月13日」とアナウンスされていたが、これを執筆している6月中旬現在、納期未定に変更されている。

プラス5万5000円で達成できた世界初の電子制御クラッチ

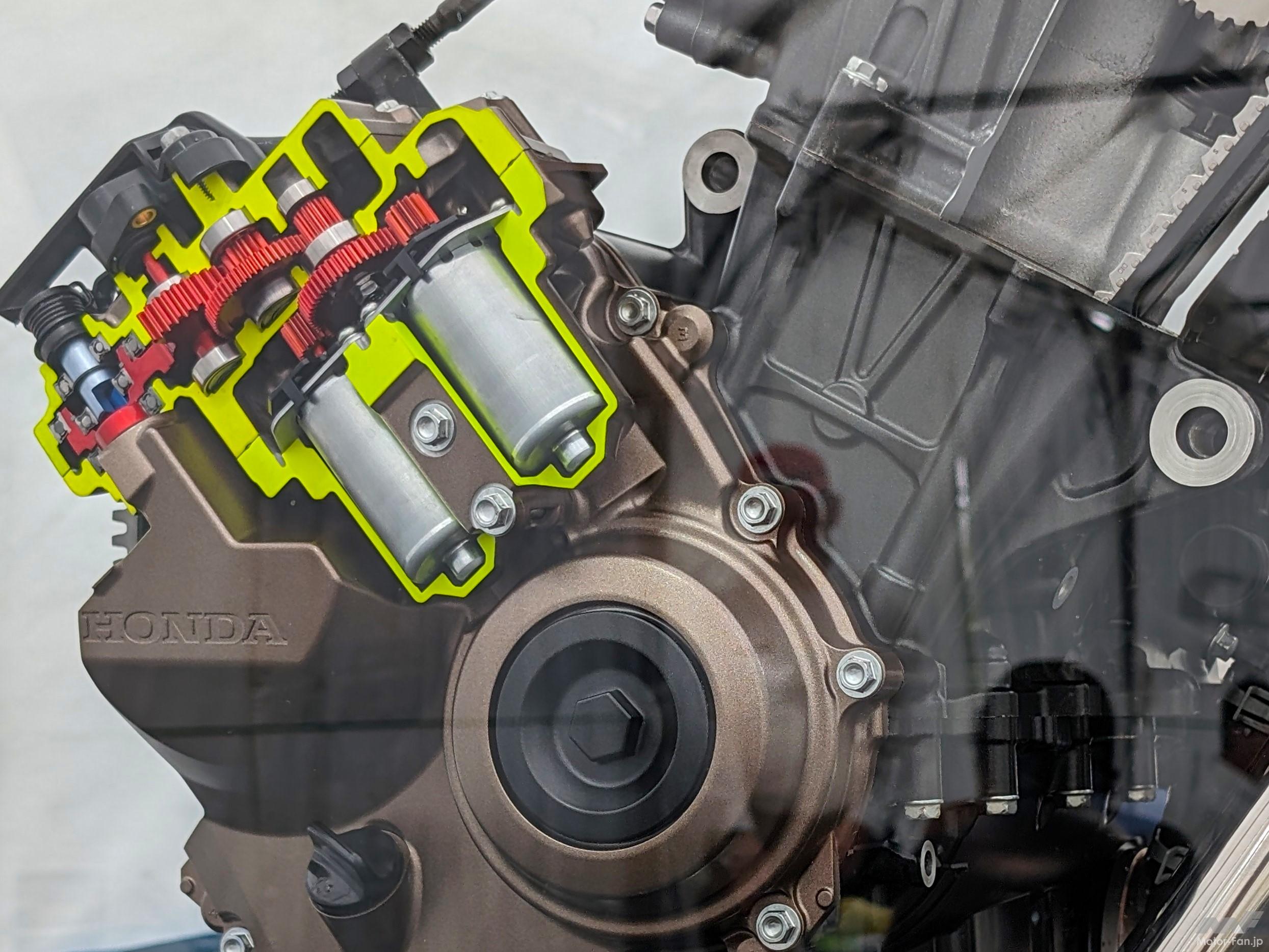

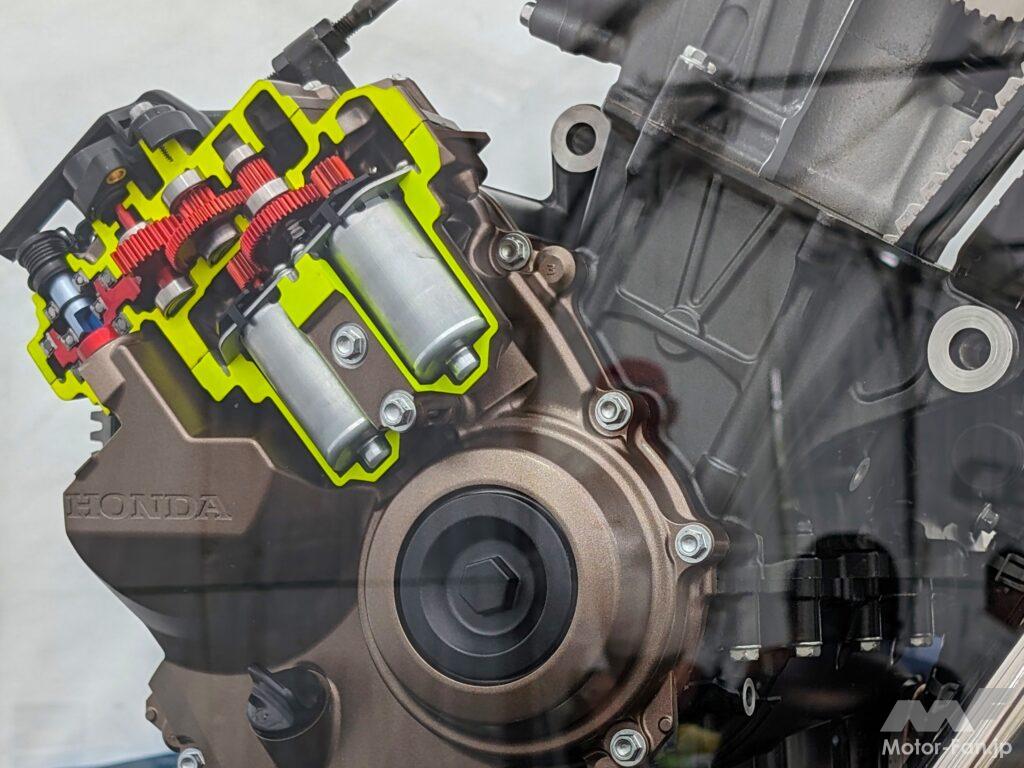

ホンダEクラッチの動力伝達機構は、既存のシングルクラッチとマニュアルトランスミッションをほぼそのまま使用していることがポイントだ。クラッチ機構部にアクチュエーターを搭載し、これがクラッチの切断/接続動作を電子制御で行う仕組みとなっている。

既存のDCTやクイックシフターとは全く異なる

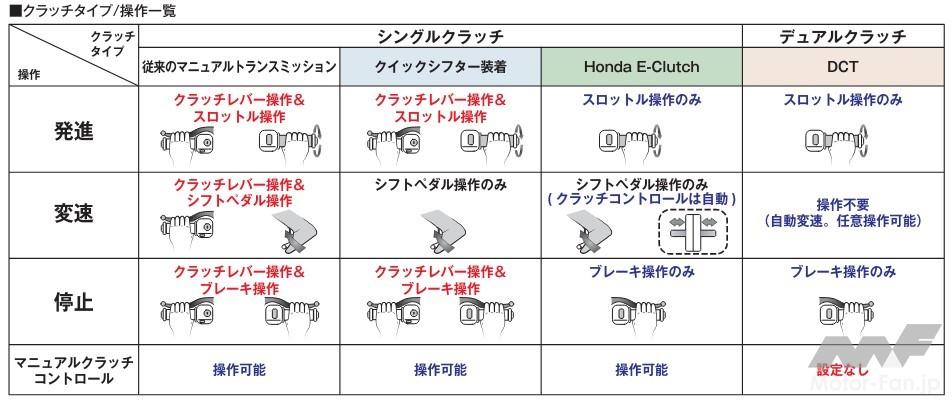

発進から停止までクラッチコントロールを電子制御するホンダEクラッチ。ゆえに、システムをオンにしていれば、クラッチレバーの操作は一切不要だ。なお、あくまでもマニュアルトランスミッションなので、シフトペダルによる変速操作は必要となり、自動変速を基本とするDCT(デュアルクラッチトランミッション)とは根本的に異なる。

変速時にクラッチ操作が不要という点は、既存のクイックシフターに通じる。だが、CBR650RとCB650Rには電子制御スロットルが採用されておらず、シフトダウン時にオートブリッパーは働かない。それでも変速できてしまうのは、さまざまな情報を元に緻密な半クラッチ制御を行っているからで、さらに過大なバックトルクが発生した場合には、標準装備のアシスト&スリッパークラッチがその力を逃がす仕組みとなっている。

SCSと同様、操作不要なのにクラッチレバーが存在する

ホンダEクラッチは、モーターによるクラッチの自動制御だけでなく、通常のクラッチレバーによる手動操作も行えることが最大のポイント。エンジン側のクラッチレバーを3分割構造とすることで、これを達成している。つまり、高回転域でクラッチミートして勢いよく発進する、などといったことが任意で可能なのだ。

なお、クラッチ操作が不要なのにレバーが存在するシステムとしては、MVアグスタのSCS(スマートクラッチシステム)がある。これはリクルス社のオートクラッチキットをベースとしたもので、遠心力によってクラッチミートする仕組みだ。こちらもホンダEクラッチと同様に発進から停止までレバー操作は一切不要だが、停止状態でクラッチを握らずにローへシフトすると、4輪のAT車のようなクリープ現象が発生する。また、エンジンが停止していると、ギヤが入った状態でも車両を押し引きできてしまうことから、パーキングブレーキに相当するシステムが必要となる。おそらく特許の関係でアプローチこそ全く異なるが、ホンダEクラッチはSCSのそうした小さなネガまでも解消している点に注目してほしい。

ていねいにつながるクラッチ、変速ショックは多少あり

グランプリレッドのCBR650Rにまたがり、まずはエンジンを始動する。直4ならではの粒の揃った脈動感が心地良い。軽く暖機を終え、さてとスタートするかと思いながら無意識にクラッチレバーを握ってしまった。そう、ホンダEクラッチは、いついかなる時にもクラッチレバーの操作は不要なのだ。とはいえ、頭で理解はしていても、レバーを握らずにローへシフトするのは勇気がいるものだ。

今度はクラッチレバーを握らずにギヤを1速に入れてみる。アイドリングの回転数に変化があるわけでも、また大きなショックが出るわけでもなく、メーターのギヤポジションインジケーターがNから1に変わるだけだ。これで本当に発進できるのか? そう疑いながらスロットルをわずかに開けると、2,000rpm付近をキープしながらスルスルとマシンが動き出した。そのあまりのスムーズさに感動し、最初は何度も発進と停止を繰り返してしまったほどだ。

シフトアップはスロットルを開けたままで可能であり、右手を一瞬戻すなどの操作は特に必要ない。このあたりはオートシフターと何ら変わりはない。また、シフトダウンも同様で、基本的にはスロットルを戻した状態で行うが、例えば次のコーナーに備えて開けながらシフトダウンを行うといった操作にも対応してくれる。

先にも記したとおり、CBR650RとCB650Rは電子制御スロットルを搭載していないので、シフトダウン時にオートブリッパーは働かない。よって、急激なシフトダウン時にはそれなりに変速ショックが発生するが、タイミングをうまく合わせてブリッピングすると、そのショックを大幅に和らげることもできる。そして、いついかなる時にもクラッチレバー操作を受け入れてくれ、すぐに自動制御が復帰するというのもうれしい要素だ。

ベテランライダーなら、ミッションのバックラッシュを利用してクラッチレバーを使わずにシフトアップ/ダウンを行う「ノークラッチシフト」は習得しているはず。これがうまく決まったときはまさにショックレスであり、それと比べるとホンダEクラッチは、場合によって大きめの衝撃が出ることも。とはいえ、ノークラッチシフトはスロットルワークとシフト操作の連携が重要であり、ホンダEクラッチの方がはるかにイージーであることは間違いない。

CBR650Rに続いてCB650Rにも試乗する。エンジンのセッティングについては共通とのことで、ホンダEクラッチの作動についても特に違いは感じなかった。テストコースを周回しているうちに気付いたのは、いつしか左手がハンドルの操縦にのみ集中していたことだ。いつでもクラッチレバーを操作できるように、左手は無意識のうちに準備していたのだろう。これはライディング技術を底上げする要因になるのではないだろうか。

なお、停止する際は、エンストするギリギリまでクラッチが切断されない。もうそろそろレバーを握らないと……、などと不安になるタイミング、具体的には2,000rpm付近までクラッチが切れないので、裏を返せばそこまでエンブレが有効なのだ。

車両が停止している際にギヤが2速以上に入っていると、ギヤポジション表示が点滅し、シフトダウンするように促される。実はこれを無視して発進することも可能で、2速、3速、そして4速で試してみたが、いずれも2,000~3,000rpmをキープしながらスルスルと発進できてしまう。その絶妙な半クラッチをレバー操作で再現するのは至難の業であり、ホンダEクラッチの素晴らしさがここに集約される。なお、今回はあくまでもテストの一環であり、クラッチの摩耗を防ぐため、発進は常に1速で行うようにとオーナーズマニュアルに明記されているのでご注意を。

意志にそぐわないタイミングでシフトアップ/ダウンすることもあるDCTとは異なり、クラッチコントロールの自動制御のみに徹したホンダEクラッチは、ライダーの操作に対して常に従順であり、マニュアルトランスミッションの正常進化といっても過言ではない。何より驚きなのは、STDクラッチ仕様との差額が5万5000円しかないこと。第一弾にして完成度は非常に高く、このシステムがさまざまな機種に採用されることを期待する。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)