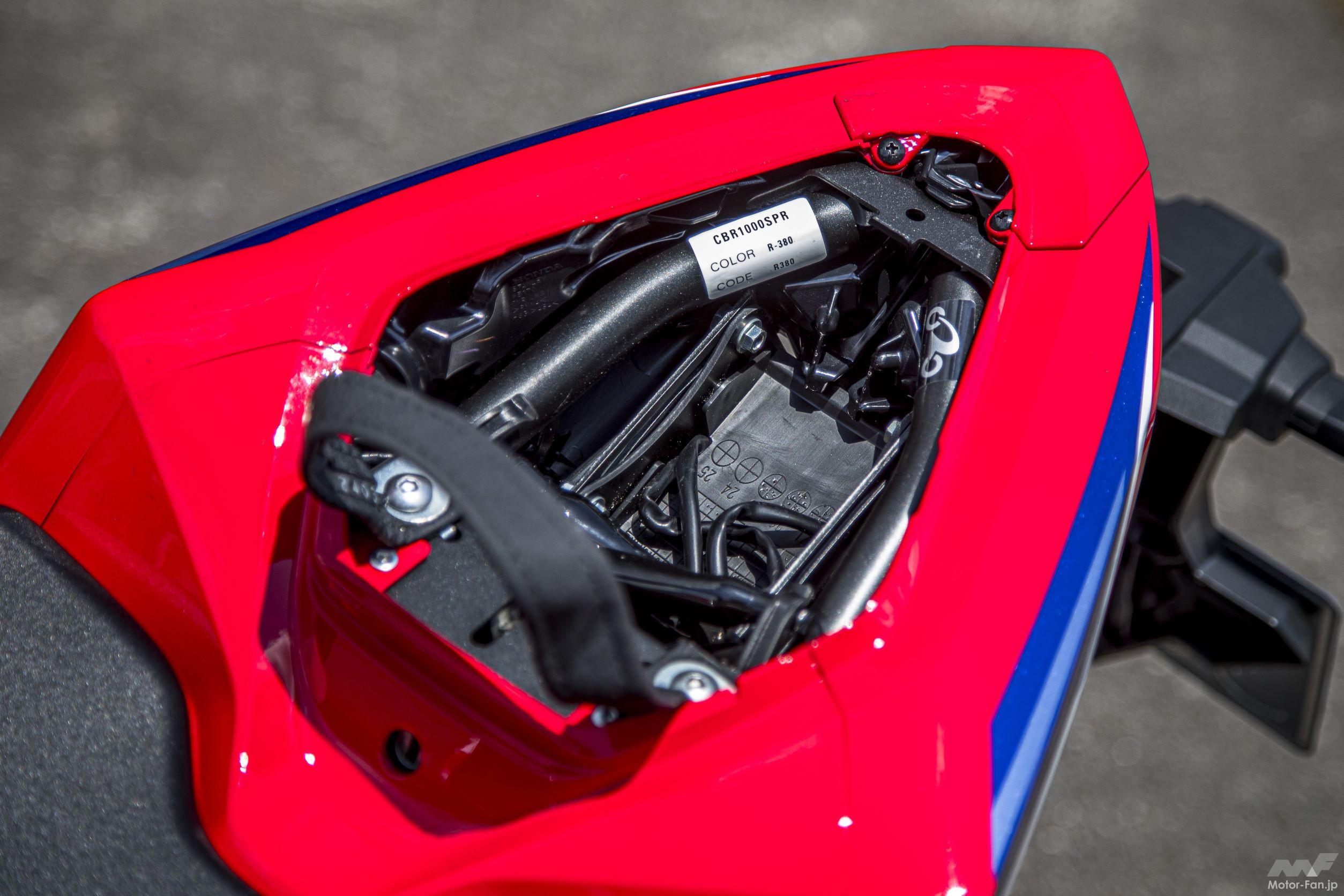

ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP……284万9000円(2024年3月1日発売)

精密機械のような回転フィールと圧倒的なパワーが共存

ホンダのMotoGPマシンRC213Vと同一のボア×ストロークを採用し、2020年に登場したCBR1000RR-Rファイアーブレード。最高出力218psはライバル勢に引けを取らないばかりか、V型5気筒時代のRC211Vをも上回るほどパワフルで、主戦場をワインディングロードからサーキットへ移した新世代のファイアーブレードと言える。

ただし、この4年間で目立った活躍としては、鈴鹿8耐を含むEWCぐらいで、スーパーバイク世界選手権(SBK)や全日本ロードレース選手権のJSB1000クラスでは、先代CBR1000RR時代からの不振が続いている。付け加えると、ボア×ストロークなど各技術の源となったRC213Vは、CBR1000RR-Rが登場した2020年以降、一度もチャンピオンを獲れていないのだ。

わざわざ軸足をサーキットに移したのに勝てないのか……。熱心なホンダファンなら誰しもが思っているはず。そして、筆者もその一人であり、各部がブラッシュアップされたこの2024年型に大きな期待を寄せている。

ウイングレットと呼ぶには少々控えめな造型だった前作から一転、大きなダウンフォースを予感させる新作のカウリングを採用した新型CBR1000RR-Rファイアーブレード。鈴鹿8耐や日本グランプリに足を運ぶほどレース好きの筆者にとって、これはテンションの上がるスタイリングだ。

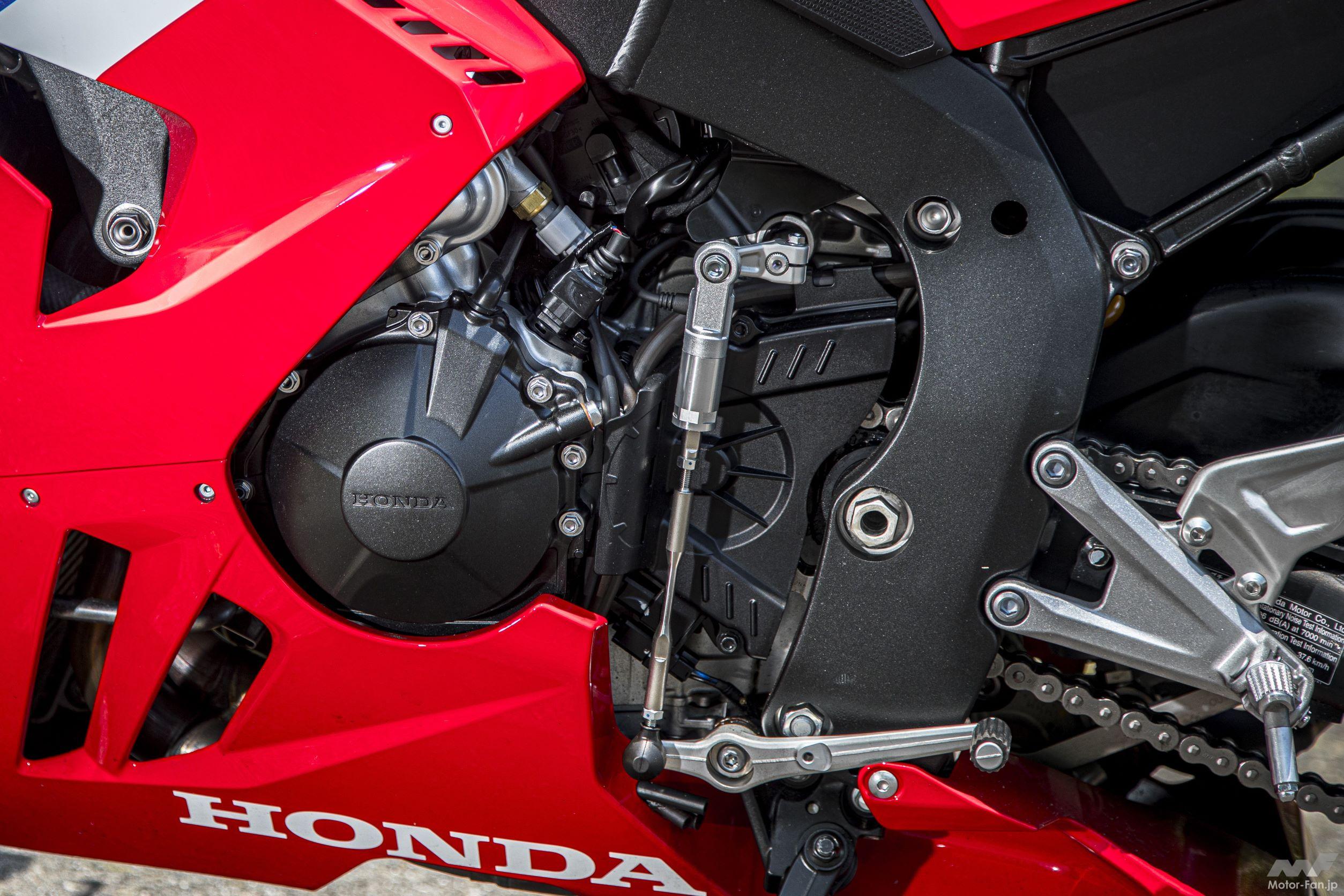

まずはエンジンから。他社のように可変バルタイ機構こそ採用していないが、フィンガーフォロワー式のロッカーアームやセミカムギアトレイン、アルミ鍛造ピストンやチタン鍛造コンロッドなど、この999cc水冷直4エンジンにはレースシーンで培われた技術が惜しみなく投入されている。ライディングモードは1/2/3の3種類で、それぞれでP値:エンジン出力、T値:トルクコントロール、W値:ウイリーコントロール、EB値:エンジンブレーキ、Sモード:サスペンションのレベルが連動して切り替わる。そして、各レベルは任意に変更可能だ。

まずはP値が最も低いモード3でスタートする。ライダーの耳には排気音と合わせてメカニカルな音が届くが、決してノイジーな類いではなく、まるで精密機械が作動しているような印象だ。ギヤ比の関係から、1速でも20km/h以下で走るには半クラ操作が必要で、渋滞の中をゆっくり進むつらさはリッタースーパースポーツに共通する要素だ。

レッドゾーンは14,500rpm(!)からという超高回転型エンジンであり、筆者が大好きな2008年ごろのCBR1000RR(SC59)が12,000rpmだったことを考えると隔世の感がある。それほどブン回るパワーユニットでありながら、一般公道で使えるのはせいぜい半分以下の6,000rpmまでであり、モード3ですらスロットルを50%以上開けるのを躊躇するほどだ。ちなみに、1速で14,000rpmまで引っ張ると計算上では150km/hをオーバーし、もはや日本の公道でエンジンパフォーマンスを使い切るのは道交法的に不可能だ。

とはいえ、圧倒的にパワフルではあるが決して獰猛ではなく、ライダーのスロットルワークに対して従順だからこそ恐怖心はない。ちなみに、P値(エンジン出力レベル)を最もハイパワーなレベル1にすると、この2024年型で新採用された2モータースロットルバイワイヤシステムが使用され、2気筒ずつの開度が独立制御されるという。パワフルなモード1でも街中や峠道で乗りやすいと感じたのは、これが要因かもしれない。なお、6,000rpm付近から上の回転域では排気バルブが開くようで、エキゾーストノートがまるでVTECのように変化する。空いた高速道路などでたまにこのサウンドを楽しんでみるのもいいだろう。

レインモードでの乗り心地が一般公道における唯一の癒し

CBR1000RR-Rのライディングポジションは、完全にレーシングマシンのそれだ。ライダーが積極的にフロントへ荷重をかけられるようにハンドル位置はかなり低く、ステップはフルバンク中に接地しないよう高めにレイアウトされている。2024年型ではハンドルを上方かつ手前に、ステップは下方へとわずかに修正されているが、その変化に気付けるのは前作のオーナーぐらいだろう。

そんなレーサーライクなライポジにより、街乗りなど移動レベルの走りは「しんどい」の一言で、上半身を支えている両腕をはじめ、首や背中、そして窮屈に曲げられていた膝が次々と悲鳴を上げる。高速道路においても、完全に伏せれば防風効果は非常に高いが、そこから頭を少しでも上げると整流された走行風がライダーに直撃する。CBR1000RR-Rは完全なレースベース車であり、ホモロゲ獲得のためにナンバー付きを販売している。そう考えると全てに納得がいく。

ハンドリングは、リヤに200/55ZR17というワイドなタイヤを履いているため、きちんと倒し込む操作が必要なものの、基本的には扱いやすい部類に入る。ただし、本領を発揮するのは積極的に車体のピッチングを生かしたときで、強めのブレーキングからスパッと寝かし込むと、このボリューム感から想像できないほどグングン向きを変える。車体をピッチングさせるにはそれなりにコーナーへの進入スピードが必要で、一般的なワインディングロードではかなり厳しいだろう。とはいえ、フレームや前後サス、そしてタイヤにはまだまだ余裕があり、ポテンシャルを引き出してみたいと思ってしまうのはライダーの性だ。

SPに標準装備されるオーリンズの電子制御サス「スマートEC3.0」については、減衰力を自動で調整するAモードしか試していないが、トラック/スポーツ/レインの変化は明確で、特にレインモードの乗り心地はスーパースポーツとは思えないほどに快適だ。路面の荒れた峠道でペースを上げると、特に伸び側の動きが速すぎると感じるときもあるが、Aモードにおいても各減衰力を個別に調整できるのは非常にうれしい。

その他、SPの装備で光るのはブレンボのフロントブレーキキャリパーだ。STYLEMA Rと名付けられたこのキャリパーは、軽い入力でのコントロールの幅が広く、コーナリングABSと合わせて安心感は大きい。なお、ABSについて付け加えると、このCBR1000RR-RにはRRリフトコントロールが搭載されており、これをオンにするとABSのブレーキ制御により後輪の浮き上がりを軽減するという。今回のテスト中、強くフロントブレーキをかけた際に何度かリヤが沈むような感覚があったので、おそらくこれが介入していた可能性大だ。

SC59時代のCBR1000RRや、今なお名車と言われるGSX-R1000(K5)の時代と比べると、最新のスーパースポーツはレースで勝つことのみに特化し、一般公道を走るのはかなり厳しいシロモノになってしまった。少なくとも万人には勧められないが、1992年にスタートしたファイアーブレードシリーズの大ファンなら、誰に何と言われようとも手元に置いておきたい1台だろう。

ライディングポジション&足着き性(175cm/68kg)

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)