初代ダックス、正式名称ダックスホンダは1969年に発売され、1981年に販売が終了するまでの12年間も生産され続けた名車だ。息の長いモデルであり絶えず身近な存在として老若男女問わず愛されたのは、ひとえに特徴あるデザインゆえだろう。このデザインを生み出したのが森岡實さんだ。1942年に熊本県で生まれ幼少期には「医者か絵描きを志した」という森岡さんだが、中学1年の時にお父様を亡くされ大雨で自宅が倒壊するなど悲劇が続き、医者になる夢は諦めた。絵描きよりも早く自分で稼げる職業としてデザイナーを志望して専門学校へ進み、1961年に本田技術研究所に入社。ホンダを選んだ理由は非常にわかりやすいもので「当時日本で一番給与が良かった」から。専門学校卒でも一般企業の大卒以上の額だったうえ、ボーナスが10か月分にもなった。当時ホンダは破竹の勢いで急成長していたことを物語るが、何よりうれしかったのは「社食のトンカツがワラジのように大きかった」ことだとか。

森岡さんが入社した当時は本田技術研究所で2輪4輪、さらには汎用製品まですべてのデザインを7人のデザイナーが生み出していた。現在のようにジャンルごとにデザイナーが存在する時代ではなく、創業者である本田宗一郎氏自ら「デザイン係長」を名乗って現場で指揮されていた。入社した森岡さんは宗一郎氏から直接デザインの手ほどきを受けるなか、さまざまな会話を通じて「とても話し上手で何度聞いても涙が出るような話術」だったと振り返る。

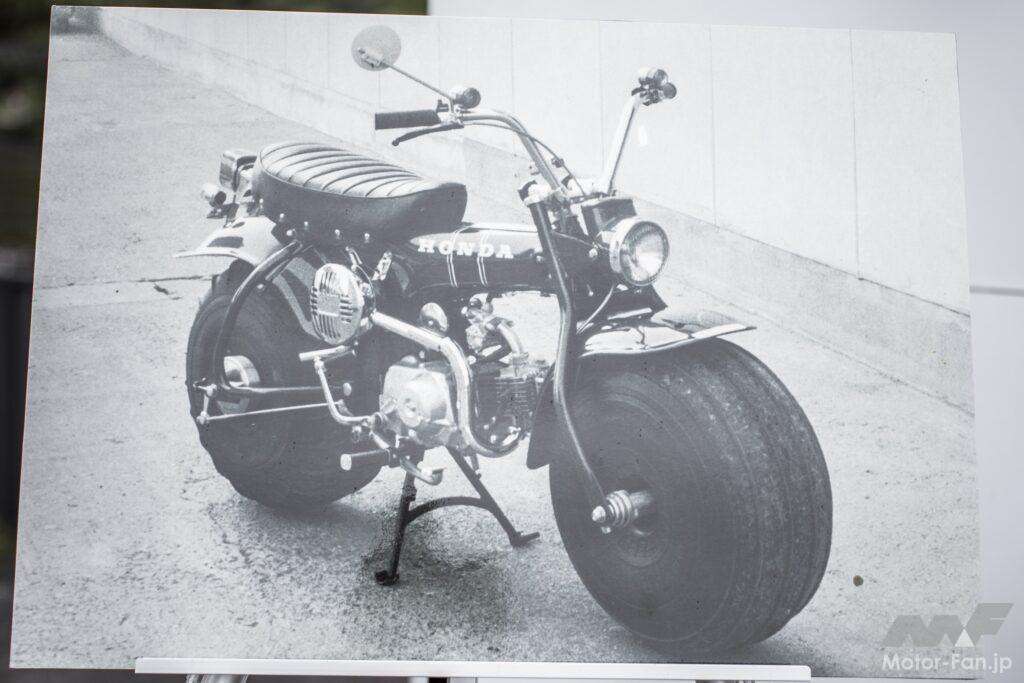

森岡さんが入社した1961年、ホンダは多摩テックというクルマやバイクを楽しむための遊戯施設を開園する。子供向けのバイクとしてデザインされたのがモンキーの先祖で、アメリカへも輸出され大評判となる。モンキーの人気があまりに高いことに目をつけた輸出先のアメリカホンダから、モンキーを大きくした新型車を開発してほしいとの要望が届く。そこで開発がスタートするのが初代ダックスだ。

モンキーより大きなレジャーモデルとして本田宗一郎氏がデザイナーたちに伝えたのは「あまり機械を感じさせないシンプルなデザイン」を描くこと。ところが入社まもない森岡さんは先輩デザイナーの雑用をこなすだけで1日が終わってしまう。使い走りばかりで何年も絵を描けないデザイナーがいたくらいなので、森岡さんは埋もれてはいけないと帰宅した後に絵を描いていた。そんな頃にモンキーの上級車が求められ、しかもシンプルなデザインにしろという宗一郎氏の言葉にヒントを得た森岡さんは、帰宅後に1枚のスケッチを完成させるのだ。

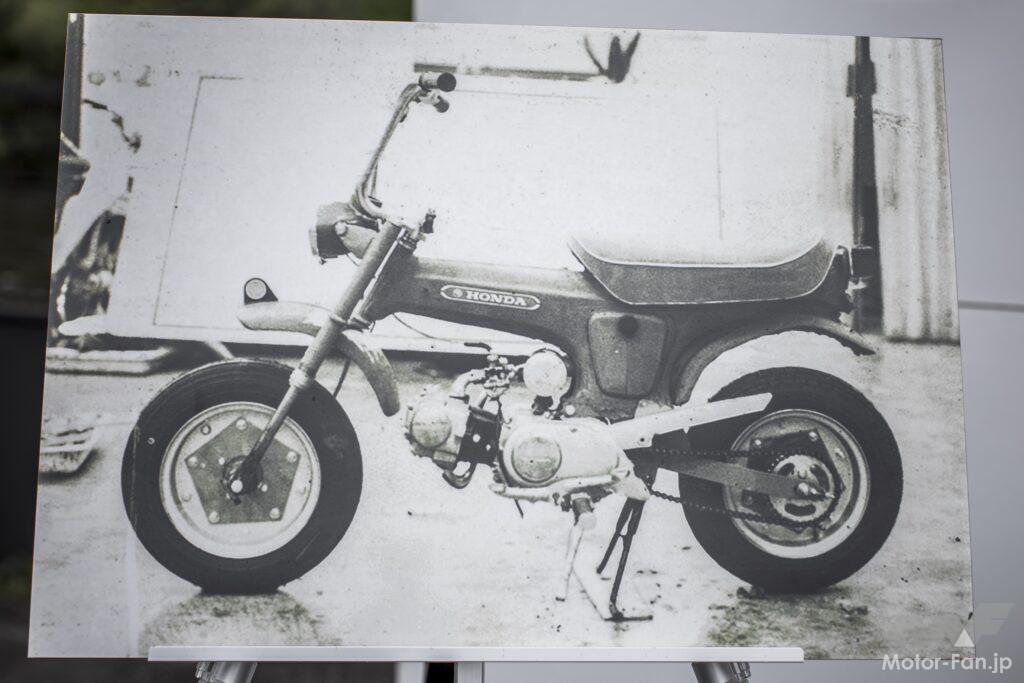

日々デザイン室に足を運ぶ宗一郎氏はデザイナーたちのデスクの間を歩いて指導する。そこで森岡さんは自ら描いた新型車のスケッチを、デザイン室を歩く宗一郎氏の目に入るようデスクの端に置いた。すると作戦は的中、森岡さんのスケッチを見た宗一郎氏は「これだ!」と新型車のデザインに決定した。森岡さんがこのスケッチを描いたきっかけこそ宗一郎氏の「機械を感じさせないシンプルさ」という言葉で、人間が怖いと感じる機械的な要素を極力隠すデザインを考えた。それまでバイクを買わないような人にもアピールするため、バイクらしさの象徴である燃料タンクやサスペンションを無くしてしまったのだ。ところがこのスケッチをアメリカホンダに見せたところ「モンキーらしくない」と却下されてしまう。落胆した森岡さんだが、本田宗一郎氏らしく一度決めたからには森岡さんのスケッチで行くことにゴーサインが出る。

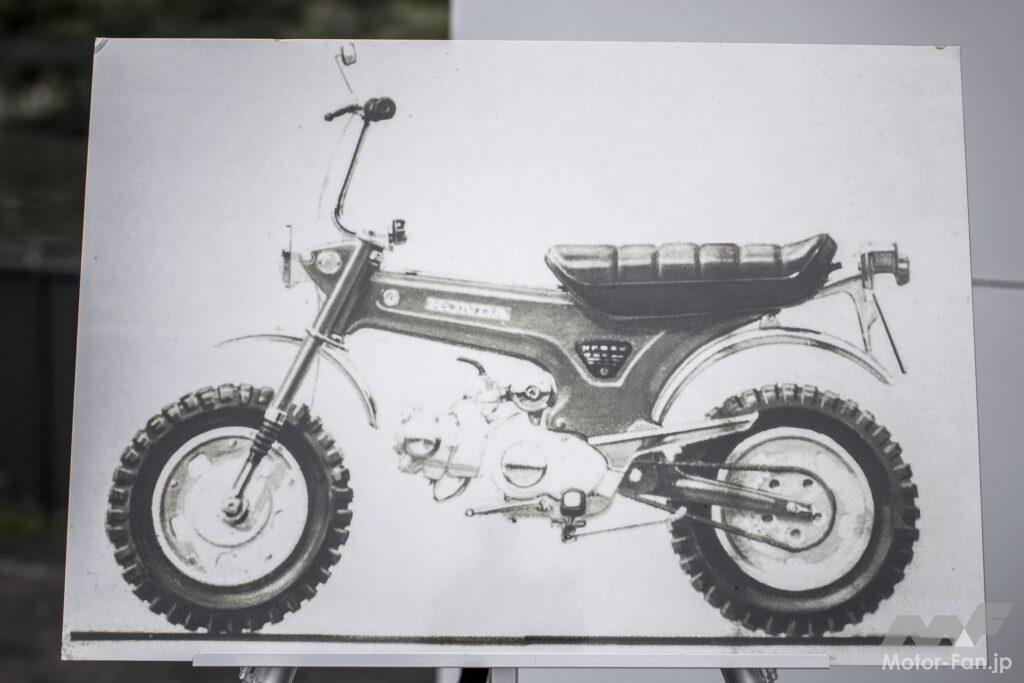

実はダックスホンダの開発には重要なテーマがあった。アメリカのクリスマス商戦に合わせた商品として企画されたのだ。つまり子供や女性にプレゼントするためのモデルであり、アメリカの成人男性より小柄なユーザーを想定している。モンキーが大ヒットしたのはアメリカでの使われ方にヒントがある。自宅の裏庭で子供たちが乗り回すのに最適なサイズだった。森岡さんいわく「バックヤードバイク」として楽しまれていたほか、キャンプ場などでも親しまれていた。今回の企画ではモンキーより大きなサイズが指定されている。そこで股下のサイズからシート高を割り出して車体のデザインが確定していく。アメリカの成人男性より小さな子供や女性ユーザーを想定していたから生まれたのが初代ダックスのサイズ感なのだ。またモンキーが野山で使われていたことからダックスの開発当初もオフロードモデルとしての要素が盛り込まれ、アップマフラーやアップフェンダーが前提の装備として描かれている。

当時はデザイナーとモデラーが分業だったわけではないため、粘土から作られるクレイモデルの製作もデザイナー自ら行っていた。ゴーサインの後、2週間ほどでクレイモデルが完成している。この段階で森岡さんは燃料タンクをフレーム内に装備するとともに、リヤサスペンションもフレーム内にゴムを入れるナイトハルト方式を採用することでクッション性を確保できると想定していた。クレイモデルをもとに開発側からも技術者が参加して製造方法について検討が進められる。当初はアルミダイキャストでフレームを作ったが、実際の生産にはスチールが用いられる。そのため技術的・コスト的に無理な部分は妥協することになる。リヤサスペンションがまさにそれで、森岡さんの考えたナイトハルト方式は却下され、一般的な形状を採用することになった。

クレイモデルを製作していたのが1968年頃のことだと森岡さんは記憶されている。それから1年ほどの期間で1969年のクリスマス商戦に間に合うよう開発が進み、実際に日本国内で1969年8月15日にST50とST70が、9月1日に同エクスポートが発売されている。アメリカでは9月上旬にCT70として販売が開始され、世界的ヒットモデルとなった。ちなみに国内では前述のようにダウンマフラーを装備するエクスポートではないダックスホンダが先行して発売されたが、開発時にはエクスポート仕様が先行していた。ダウンマフラーのダックスホンダは国内で日常的に使用されることを想定したスクーターの元祖のような存在としてデザインされている。このデザインは森岡さんと別のデザイナーが担当することとなった。

初代ダックスはシンプルなデザインだったことで女性からの評判が良かった。上写真はアメリカ軍のキャンプ地で撮影されたもので、運転しているのは森岡さんの奥様。娘さんとタンデムしている姿は楽しさにあふれたもので、女性でも両足が地面に届くからオフロードでも気軽に走ることができる。こうした光景は世界各地で見られた。というのもアメリカだけでなくヨーロッパでもダックスホンダはヒットしている。2型や3型のカタログに「フランス仕込み」というコピーが使われたことを感じさせるエピソードが森岡さんから語られている。「たとえば南フランス、コートダジュールやモナコ、ニースあたりでレンタルバイクとして売れた」のだ。ビキニでビーチを走るのに、ダックスホンダのシンプルなデザインが最適だったのだ。

あまりにダックスホンダの売れ行きが良いため、販売サイドから新たな注文が届く。国内でバイクが売れるのは暖かい時期だけで、寒くなる冬は売れない。冬でも売れるバイクを作ってほしいというのだ。そこで森岡さんは雪の上でも走行可能なダックスとして上写真のような試作も試みた。実際にはタイヤが大き過ぎて走らないためボツになるのだが、今ならこんなカスタムをするユーザーがいてもおかしくないようなデザインではないだろうか。

ダックスホンダには「オリジナリティがあってやり甲斐があった。50年経った今でも皆さんに可愛がられている自分の息子のようなかけがえのない存在」と締めくくってくれた。