不利な条件を覆したZX-25R

2020年から発売が始まった250ccクラス唯一の並列4気筒車、カワサキZX-25Rニンジャのもて耐参戦が認可されたのは2021年から。もっとも他のツイン&シングル勢と比べると、車重が重くて燃費が悪く、しかもこの車両のみの特例として、インジェクションマップの調整を含めた吸気系の抜本的な変更は不可という規定が存在するので、参戦台数増加と上位進出は相当に難しそうだったのだが……。

2023年のもて耐には6台のZX-25Rニンジャが参戦し、なんと総合順位で、♯47PROGRESSガレージハラダ姫路が2位、♯3WITH ME RACING&WINSが5位に進出。2022年も同じマシンを使用した両チームの成績は、7位、11位だったから、1年間でかなりの熟成が進んだのだろう。

甲州軍団happyMondays5117

このチームのメンバーの多くは、筑波サーキットで開催されるTOTのモンスターEVOクラスに参戦している。仲間が集まってもて耐参戦を開始したのは2019年からで、当初はCBR250RRを使用していたものの、2022年にはマシンをZX-25Rに変更。以下は車両オーナーの日原哲也さんの言葉。「ZX-25Rはいろいろな意味で難しいです。まず普段はビッグバイクに乗っている我々にとっては、高いスピードを維持してコーナリングするのが難しいし、いじってナンボのバイクライフを送ってきた身としては、改造範囲が厳しく制限されていることもネックになります。まあでも、逆に言うならライダーもマシンも熟成の余地はたくさんあるので、今後は少しずつ進化していきたいですね」

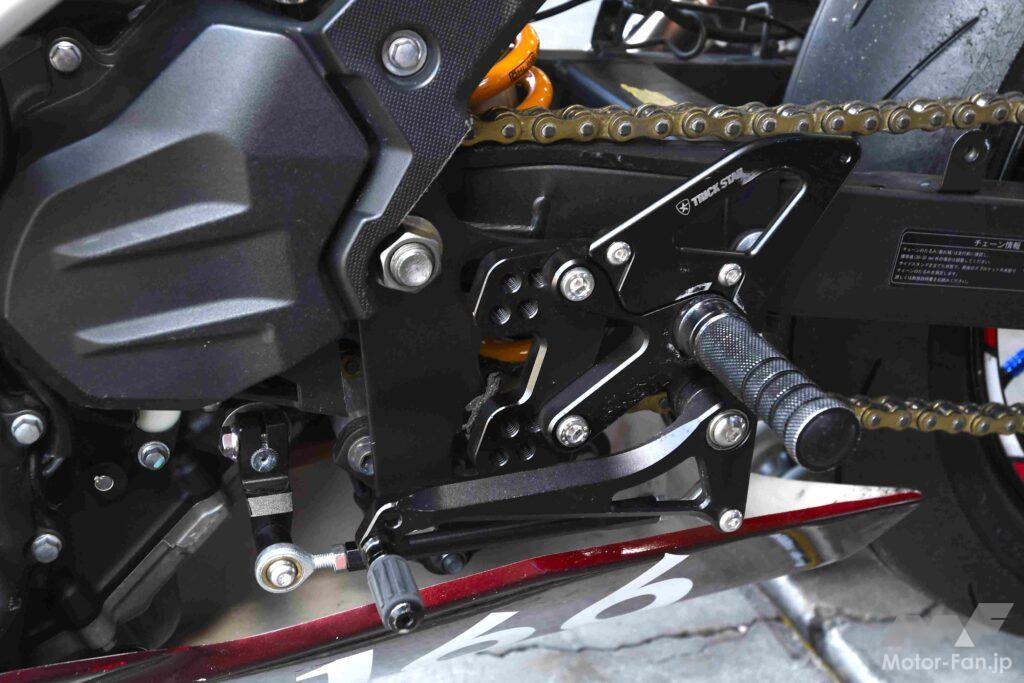

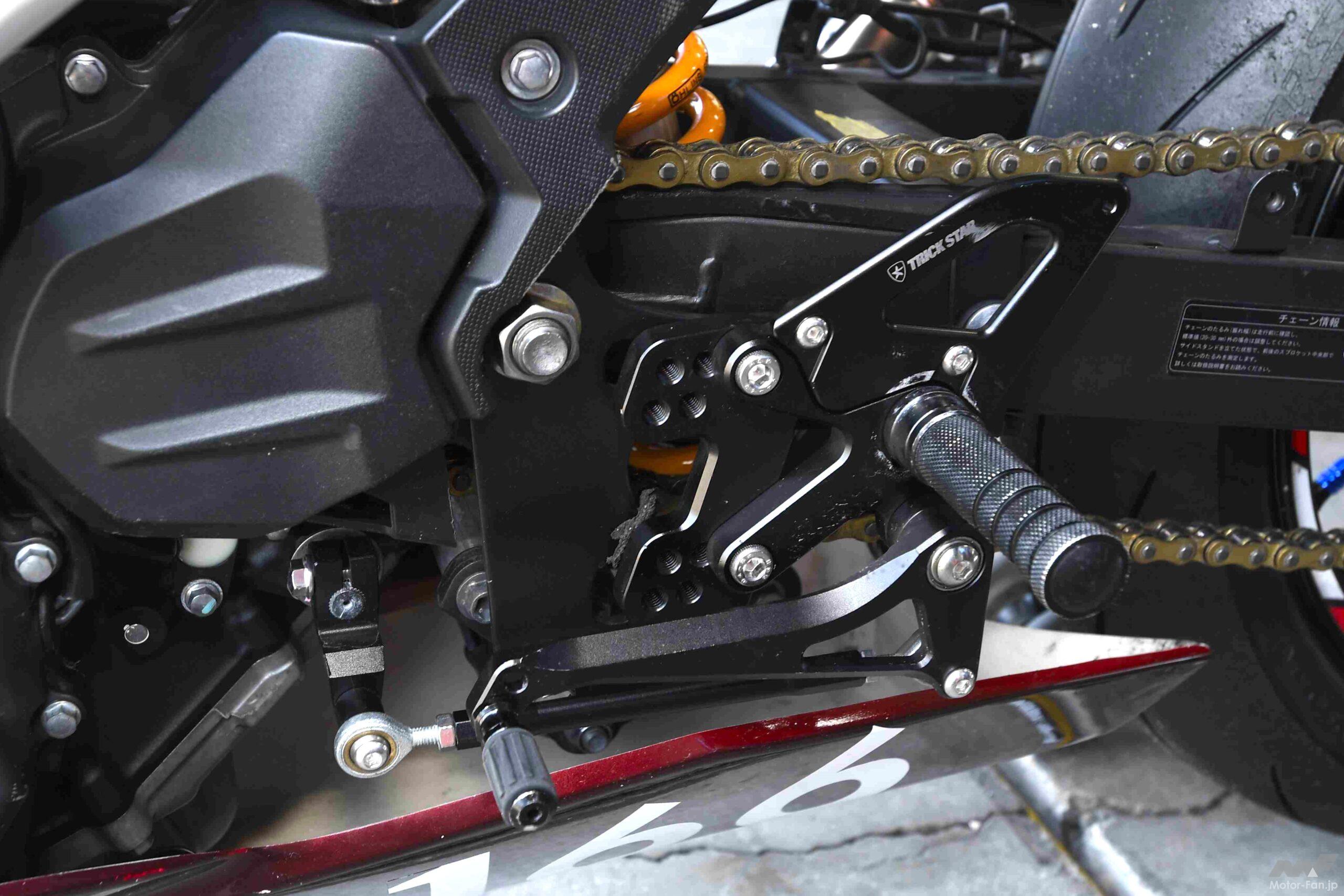

入手してからしばらくは街乗りにも使っていた日原さんのZX-25Rだが、現在はサーキット専用車になっている。主な変更点は、オーリンズ製リアショック、ブレンボ製フロントブレーキマスター&キャリパー、ビート製チタンマフラー、トリックスター製バックステップなどで、発熱対策として純正ラジエターの下部にサブラジエターを追加。

5度の総合優勝を達成したニンジャ250/R

2008年からカワサキが発売を開始したニンジャ250/Rは、もて耐の歴史を語るうえで欠かせないモデルだ。と言うのも、もて耐で4スト250ccツイン&シングルが主役のクラスが始まった2008年からの数年間を振り返ると、多少なりともロードレーサーとしての資質を感じる250ccの新車は、ニンジャ250Rしか存在しなかったのである。

もちろん、ニンジャ250/Rはもて耐のエントラントから絶大な支持を集め、2010~2016年は毎年30前後のチームがこのマシンを選択。2009年、2010年、2012年、2015年、2016年と、これまでに5度の総合優勝を飾っている。

ただし、2017年以降のニンジャ250/Rの台数は徐々に減少し、2023年のエントリーは、3耐:8台、7耐:4台だった。言うまでもなく、その背景にあるのはライバル勢の台頭やZX-25Rの登場で、かつてのニンジャ250/Rの役目を、近年ではホンダCBR250RRが担っているようだ。

ZERO ONE RACING ROBSON IDO

ZERO ONE RACING ROBSONは、普段はの静岡のミニサーキットを走っているメンバーで結成。ニンジャ250を選択した理由は、懇意のバイク屋さんがカワサキを得意にしているからだが、2022年から参戦を開始したもて耐でチームの代表を務める石川 悟さんは、CBR250RRとの潜在能力の差異に驚いたそうだ。「CBR250RRとニンジャ250では、ストレートでの速さがまったく違うんですよ。もっとも、私を含めたウチのメンバーはもてぎの経験が少ないので、慣れが進めばもっと楽しめそうな気はします」

石川さんを中心とするメンバーが中古車をベースにしてコツコツ仕上げた♯166車は、ZX-10R/RRを彷彿とさせるFRP FACTRY SHINGARのフルカウル+シートカウルを採用。なおリアショックはオーリンズ、フロントブレーキディスクはサンスターで、マフラー/バックステップ/フォークスプリングはトリックスターを選択している。

動力性能向上に欠かせない、3つのパーツ

クラスによって違いはあるけれど、もて耐は改造範囲を厳しく制限している。ただし、マフラー、ステップ、リアショックの3点は、ほとんどの車両がアフターマーケット製に換装。と言っても、カウルやハンドル、レバー、ブレーキ関連部品などの交換率も高いのだが、動力性能の向上という意味では、前述した3点の交換は欠かせないようだ。

以下に3つのパーツをアフターマーケット製に変更した際のメリットを記すと、まずマフラーはパワーアップや軽量化、レスポンスの向上などに貢献。そしてステップを変更すれば、マシンとライダーの一体感の向上やバンク角増大といった効果が得られる。リアショックの交換は、車体姿勢の安定化やセッティング幅の拡大を意識して行うのが通例だが、耐久では乗り心地の良好さも重要な要素になる。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)

参加台数はなんと37台のホンダCBR250RR、なぜレースで人気?|CBR250R <2023年のもて耐に参戦したマシンを解説①>

参加台数はなんと37台のホンダCBR250RR、なぜレースで人気?|CBR250R <2023年のもて耐に参戦したマシンを解説①>