エンジン右サイドに装備される、新開発されたホンダ「E-クラッチ」ユニット。

先ずはクラッチについて知っておこう。

バイクの構造を簡単にお復習いしておくと、エンジンとトランスミッションとの間にはクラッチが存在している。左手のレバーで操作し、エンジンからの動力を断続できる装置のことである。

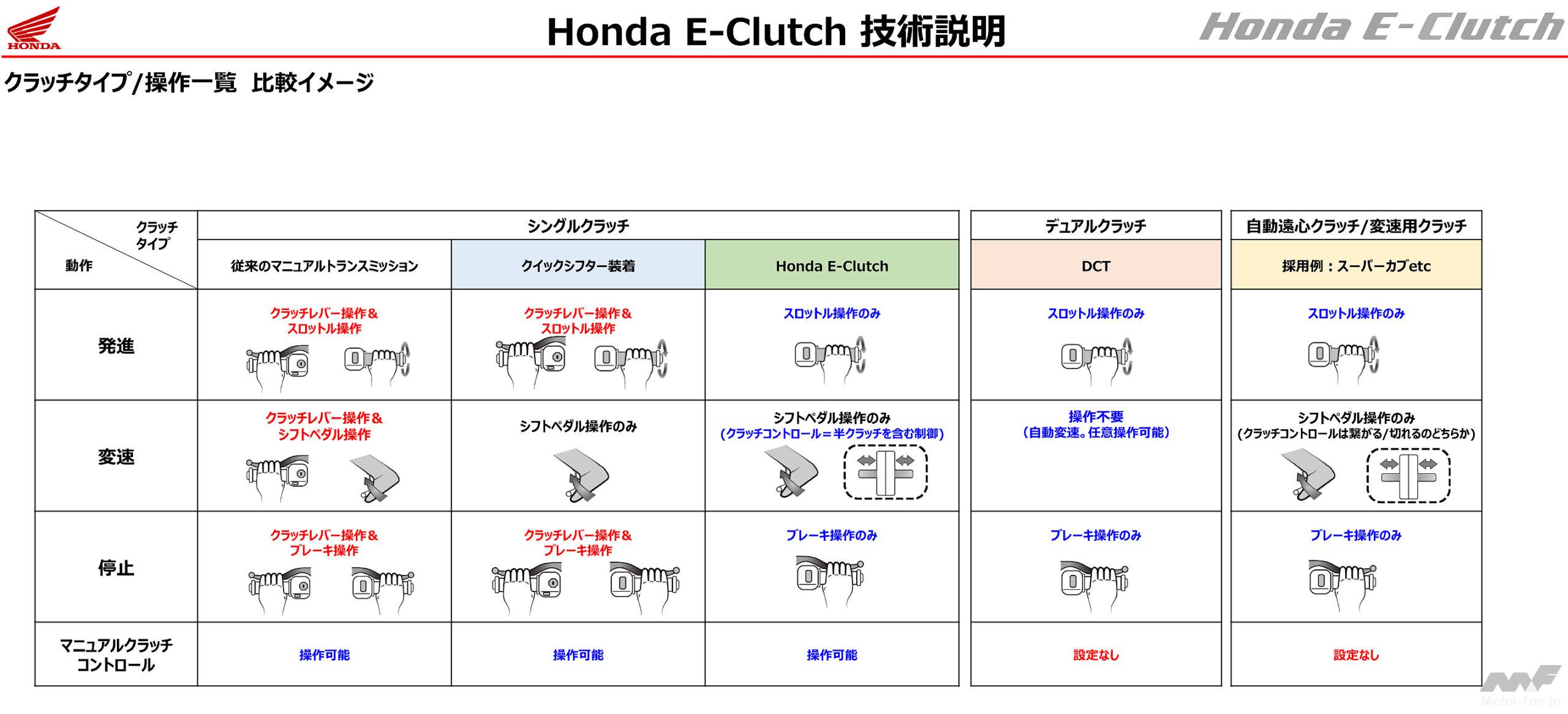

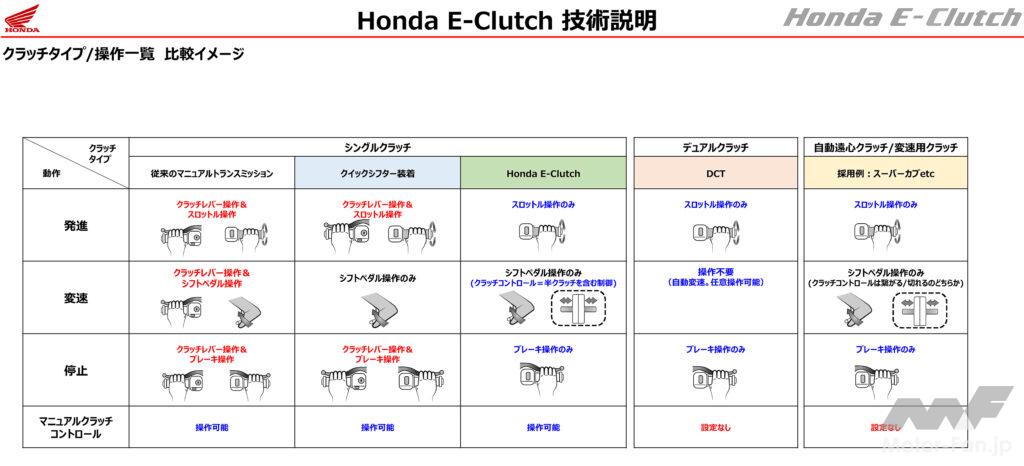

4輪車ではアクセルとブレーキの2ペダルで操作するいわゆるオートマチック車が広く普及しているが、スポーツバイクの分野では、クラッチ付きマニュアルミッショ車をコントロールしてバイクを走らせているのが主流。

もちろんオートマ免許で運転できるクラッチ操作から開放された(クラッチレバーの無い)モデルも古くからあったし、動力伝達機構には様々な方式が存在している。しかし、ここでは従来からあるベーシックな手動タイプをイメージして欲しい。

まずエンジンはアイドリングを必要とする。また高いトルクが稼げる回転域にも限りがある。一方後輪は停止時から最高速域、また登坂路などあらゆる状況下で充分な駆動トルクの発揮が求められる。

アイドリングしながら(エンストせずに)停止したり、ゼロから発進させるために駆動トルクを徐々に後輪へ伝えるためには、クラッチの断続や半クラッチ操作が欠かせないと言うわけ。慣れないとエンストしてしまう発進操作に苦労させられた覚えは誰にでもあるだろう。そこらへんの匙加減はまさにクラッチとエンジン回転の扱いにかかっているわけだ。

また限られるエンジントルクを幅広い範囲で柔軟に活用するためにトランスミッション(変速機)がある。それらの操作方法次第でつまりは取り扱うテクニックの巧みさに応じて、バイクの走りは鋭くもなるし優しくスムーズな走りも可能となる。上手な操作法を身につけられる所にバイク(エンジン)を自由自在に扱いこなす醍醐味(楽しさと魅力)があることも見逃せないのである。

開発コンセプトは如何なるものか。

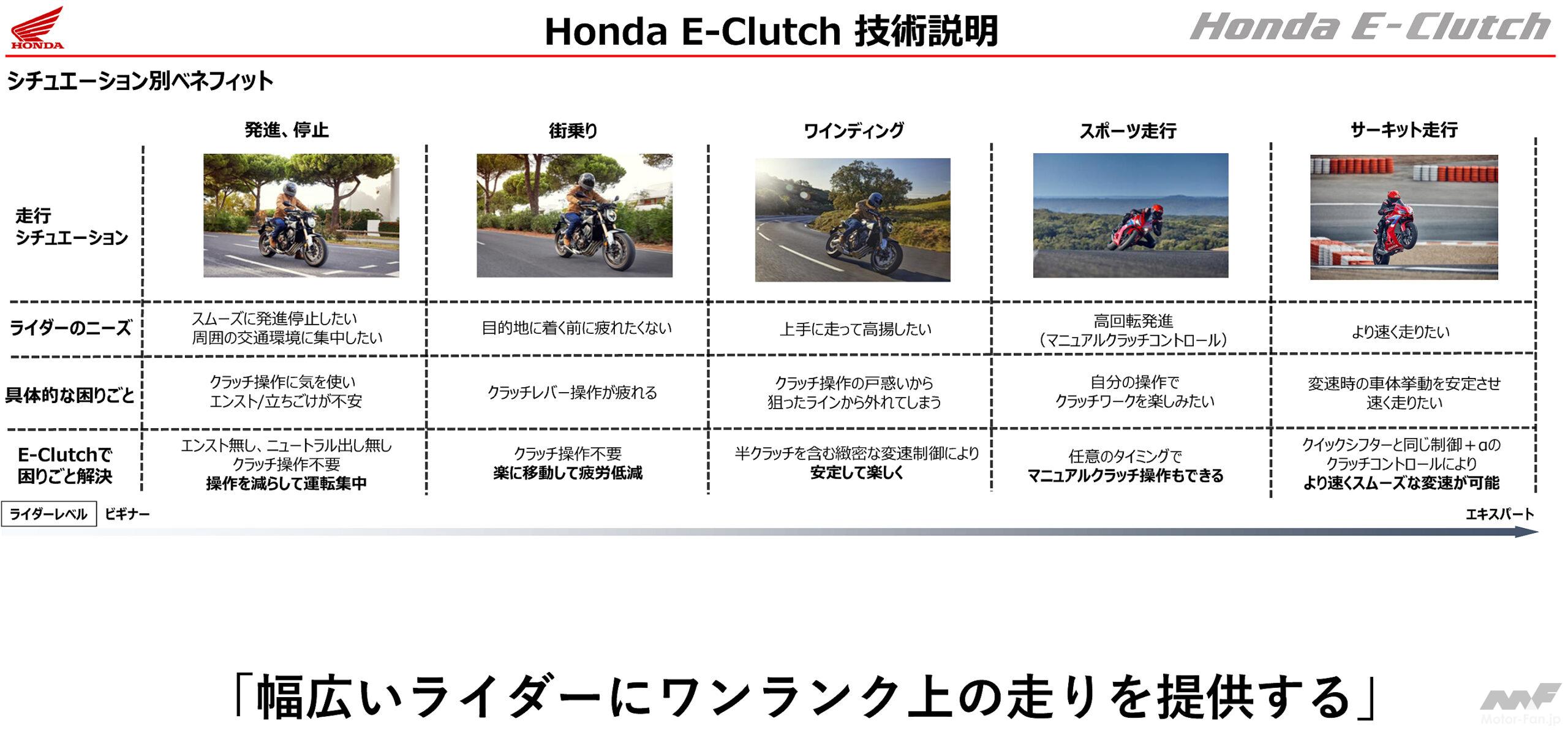

広報発表資料によるとそのキーワードは「Take You to the NEXT STAGE」~幅広いライダーにワンランク上の走りを~と掲げられている。同社開発チームは、E-クラッチの開発に当たり、次の3本柱の目標を設定。

①.高いスポーツ性能(More Sporty )

②.快適性(Without Tired )

③.安心感(More Easy )

資料から引用すると、これにより「ビギナーから上級者まで幅広いレベルのライダーの多様なライディングシーンにおいて、クラッチレパー操作なしでスムーズな操縦が可能。より快適にライディングの楽しさに集中できる」と説明されている。

つまりホンダE-クラッチは、従来は当たり前の操作として必要とされた左手のクラッチ操作からライダーを開放してくれる。発進、変速、停止に必要となる最適なクラッチコントロールが、自動制御される最新の電子制御技術と言うわけだ。

その仕組みを簡単解説。

システム搭載の有無は、右のクランクケースサイドカバーで見分けられる。

ごく簡単に解説すると、基本のメカニズムはごく普通のクラッチ付きマニュアルミッション車と同じである。ホンダ技術の凄さを痛感するのは、それをベースに左手のレバー操作を電動化したこと。大胆に言うと後付けデバイスでそれを可能とした賢さがある。(もちろん後付け部品での改造対応は不可)

実際、外観上の違いは、エンジン右側のクランクケースサイドカバー部が異なるのみ。目に見えない部分では電子制御系とメーターディスプレイの表示内容も一新されている。

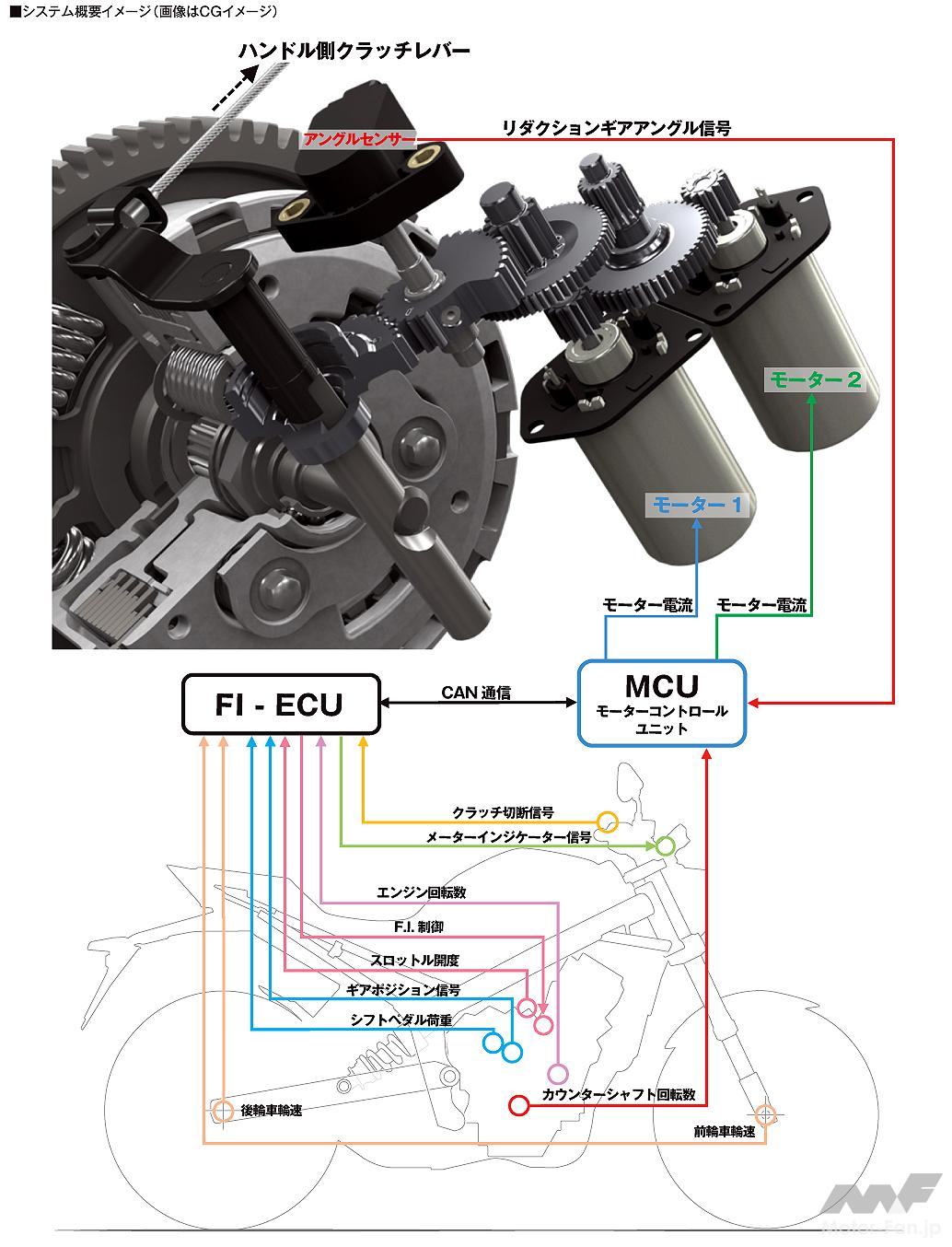

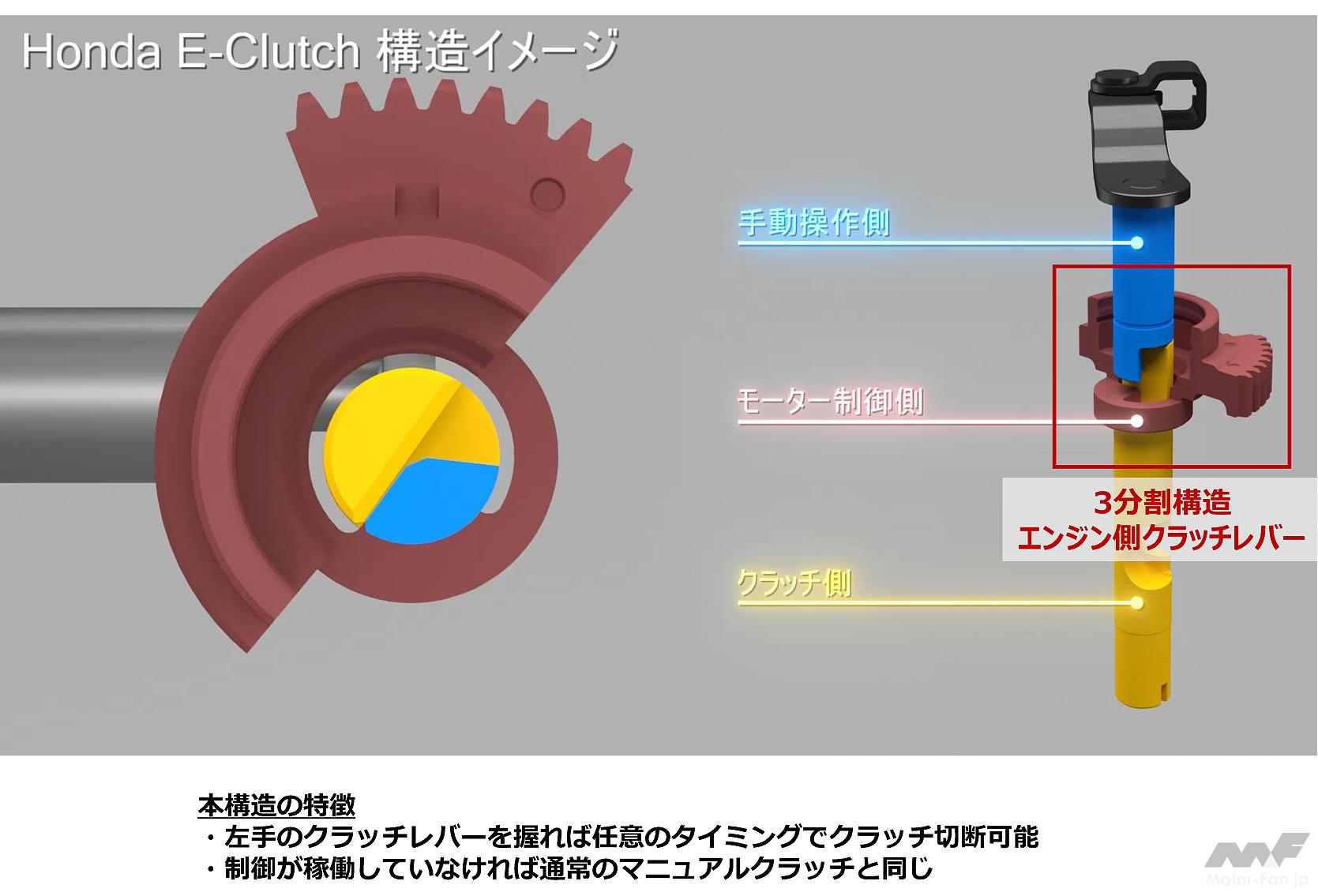

クラッチは人の手でレバーを握る握力がワイヤーケーブルを介してクラッチレリーズを動かすことで断続される。レバーを握るとクラッチが切れ、手を放すとバネの力でクラッチ板が押されてつながる仕組みになっているのはご存知のことだろう。

E-クラッチは、左手握力の代わりに電動モーターの動力がギアを介してクラッチレリーズを動かす仕組みになっている。

しかもこのクラッチを動かすメカニズムに、元からある手動と新たに加えた電動とが、それぞれに独立して機能する仕組みになっている点が斬新なのである。

これにより、自動クラッチで走っているいついかなる時でも、ライダーは任意に手動クラッチを操作することが可能。

通常は、車速やエンジン回転数、スロットル開度他の車体状況の多くを検知した上で、コンピュータによる最適制御でクラッチは自動的に電動コントロールされるが、ライダーの意志で積極的コントロールを最優先させることも自由自在になるというわけだ。

発売間近。CB/CBR650Rに初搭載される。

既に知られ、先行発売されているDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)は、その名の通り、二つのクラッチを持ち、それぞれが奇数段と偶数段を受け持ち繋ぎ変えていく方式で、既存のトランスミッションとは構造が異なっている。しかし今回のE-クラッチは、前述の通りクラッチレリーズが位置しているクランクケース右側サイドカバー部に専用ユニット(E-クラッチ)を装着する方式。

先ずはネイキッドスポーツのCB650RとスーパースポーツのCBR650Rに搭載されて春には発売されると言う。(価格は未定)

さらに楽しみなのは、E-クラッチが、他のどのようなバイクにも適応可能だと言う点にある。ユニット自体は、今回の2モーター式を始め、場合によっては1モーター式もあるだろう。コストも含めて125ccから搭載可能でその準備も進められている模様。

E-クラッチの普及に弾みがつくことは間違いないと思え、今後バリエーションの充実には大いに期待したいのである。

ひとつ気になるのは、現時点ではAT免許では乗れないと言う。誰がどうみても機能的にはATに違いないハズだが、クラッチレバーが存在してマニュアル操作を可能としている点を指摘される懸念があるそう。E-クラッチについての免許制度にどのような裁定が下されるのかは不明。クラッチレバーを取り外し可能にすれば、あるいは解決することなのかもしれないが、今後の動向に注目していきたい。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)