やっぱり井上ボーリングは世界に類を見ない、非常に珍しい内燃機加工店なのだなあ……。記事製作と掲載が遅くなったけれど、2023年11月23日、井上ボーリングの創業70周年イベントを取材した僕は、しみじみそう思った。

と言うのも、そもそも僕が知る限りでは、内燃機加工店がイベントを主催すること自体が珍しいのである。ではどうして、同店が数十人を集めるイベントが主催できるのかと言うと、常日頃から多くの趣味人と接しているからだろう。その言葉をもうちょっと詳しく説明するなら、プロショップからの発注がほとんどを占める一的な内燃機加工店とは異なり、井上ボーリングはプロショップだけではなく、DIY派のエンドユーザーにも幅広く門戸を開いているのだ。

そしてそういうお客さんに、内燃機加工に関する作業を包み隠さず見せてくれるところも、井上ボーリングの特徴である。と言っても、他店が必ずしも秘密主義というわけではないし、井上ボーリングだって普段は工場内の一般公開はしていないのだが、エンジン好きの視点で考えれば、バルブシートカットやシリンダーのボーリング&ホーニング、クランクシャフトの芯出しといった作業の見学は、相当に興味深くて楽しいに違いない。事実、創業70周年イベントで行われた工場見学では、参加者全員が多種多様な工作機械や職人の緻密な仕事を食い入るように見つめていた。

独自に開発したICBMとラビリ

そういったフレンドリーさに加えて、井上ボーリングが他の内燃機加工店と異なるのは、さまざまな提案を行っていること。と言っても内燃機加工店の主な仕事は、依頼者からの指示に従ってエンジンパーツの加工や修正を行うことなのだが、同店ではそれに加えて、内燃機の革命と言うべき新しい技術を独自に開発し、積極的に発信しているのだ。

中でも最も注目するべき技術は、1990年代以前のエンジンで定番だったアルミシリンダー+鋳鉄スリーブを、現代的なアルミシリンダー+アルミメッキスリーブに置き換える、ICBM(Inoue Boring Cylinder Bore Finishing Method)だろう。耐久性・冷却性の大幅な向上や軽量化、摺動抵抗の低減、長期保管時に発生しがちな錆びの解消など、さまざまなメリットが得られるICBMは、同店が昔から推奨してきた旧車の“モダナイズ”を象徴する技術なのである。

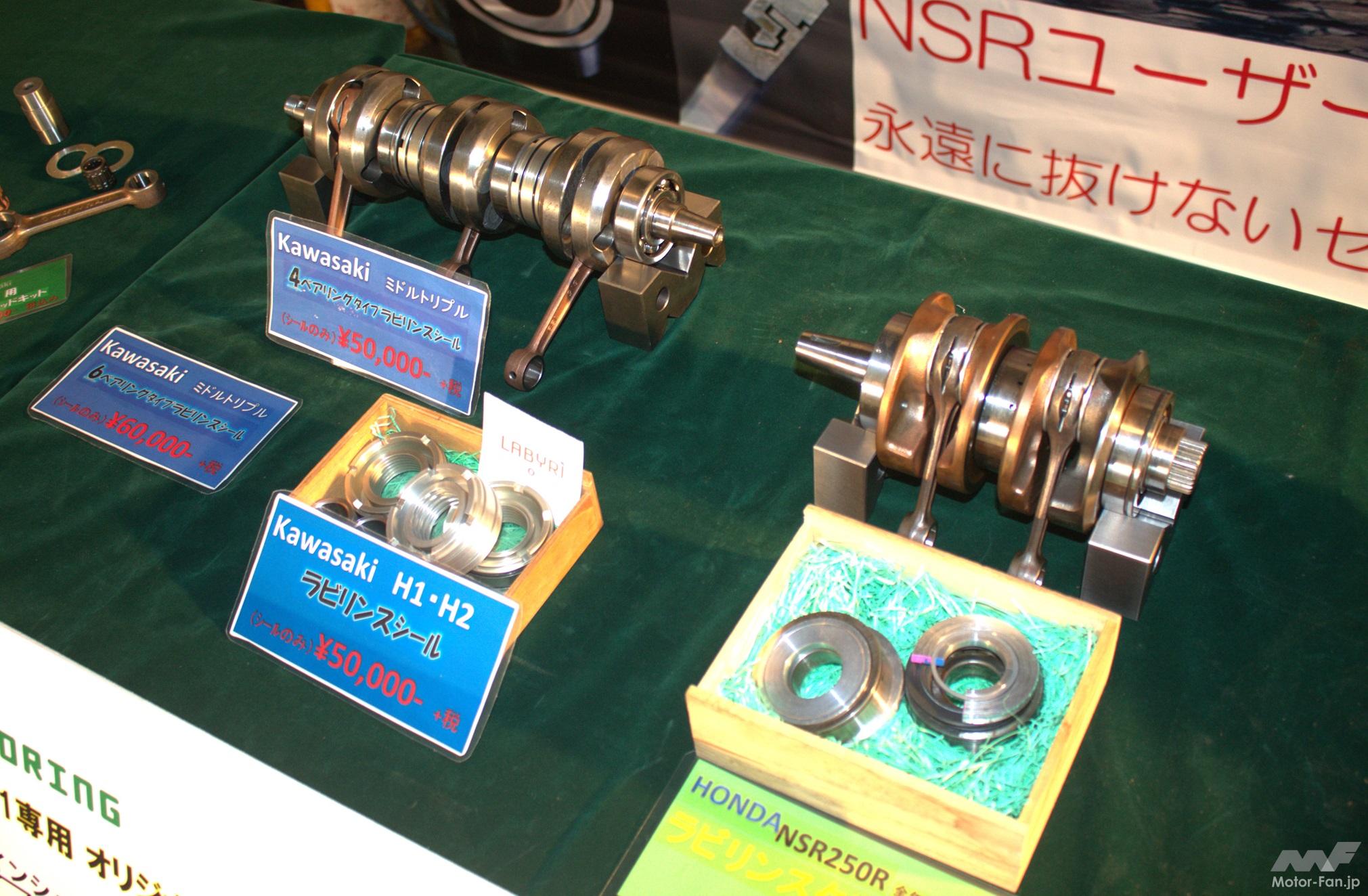

また、2気筒以上の2ストロークエンジン用として開発されたラビリも、井上ボーリングならではの新しい技術だ。ラビリの発端は“抜け”が発生しやすいホンダNSR250Rのラバー製クランクセンターシールで、同店では対策品として内部を迷宮構造とした非接触・金属製のラビリンスシールを準備することで、問題を解決。現在はカワサキ・マッハ系や1991年以降のヤマハTZR250R、1996年以降のスズキRGV-Γ250SPなどに適合する製品も登場している。

車両メーカーに先駆けて、水素エンジンを実用化

ICBMやラビリとは取り組み方が異なるものの、車両メーカーに10年以上先駆ける形で、水素エンジンを実用化したことも、内燃機の将来を考える井上ボーリングならではの仕事と言えるだろう。同店が開発に使用した車両は空冷2ストローク単気筒のヤマハTY250スコティッシュで、燃料は一般に市販されている水素ガスを使用。さまざなな方式をトライした結果、水素ガスは2つの気体用インジェクターを介して、シリンダーの掃気ポート4ヵ所に噴射している。。

2009年に完成した井上ボーリングの水素バイク1号機は、数多くのメディアから取材を受け、テレビ東京のワールドビジネスサテライトに登場したこともあるので、当記事を読んでいる人の中にも覚えている人がいるはずだ。そして現在の井上ボーリングは、スズキRG125Γをベースとする水素バイクの2号機を開発中で、この車両では燃焼効率の向上を目指して、1号機とは異なる吸気系を検討していると言う。

さて、珍しさや独創性を強調する文章になってしまったが、創業70周年イベントを取材した僕が改めて実感したのは、井上ボーリングの内燃機関にかける情熱と愛情である。と言っても、当記事でそのすべてを語り尽くせたとは思えないので、井上ボーリングの仕事に興味のある方は、同店のウェブサイトやYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/iBiNOUEBORING)をご覧いただきたい。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)