目次

バブル景気が生んだマツダ5チャネル体制

2020年5月1日、全国のトヨタ自動車のトヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店の4つの販売チャネルで全車種併売が開始され、トヨタの販売チャネルが実質的に統合された。これにより我が国では、すべての自動車メーカーそれぞれの販売チャネルが実質的に一本化されたことになった。

今さら言うまでもなく、チャネル(あるいはチャンネル)とは英語の「水路」を示すChannelを源とするビジネスあるいはマーケティング用語。いくつかの定義があるが、自動車ビジネスにおいて「チャネル」と言った場合は基本的に「販売チャネル」のことを指し、製品を消費者まで届ける流通経路のことをいう。つまり「販売系列」だ。

「物を売る」ということを考えた場合、顧客にとっては店で取り扱っている商品の種類は多い方がいい。これは自動車だって同じだ。だが、自動車は高額商品であり、おまけにサイズが大きい。また、そのセールスマンには複雑で幅広い知識が求められる商品である。従って、ひとつの店に多くの種類の自動車=商品を並べようとすると、置ける場所は限られているし、セールスマンもいくつもの車種を猛勉強しなくてはならない。だから、ひとつの店で多くの車種を売らせるというのは、店側にとって大きな負担となってしまう。

そこでアメリカ――具体的にはGM(ゼネラルモータース)――で、販売チャネルという手法が編み出された。かなり乱暴な説明である点は紙幅と主題の点からご容赦願いたいが、これは各系列ごとに取り扱う車種を絞って決めておき、各系列に属する販売店は決められた車種に集中して販売を行ない、セールスマンも決められた車種の知識を集中して勉強するというものだ。大雑把かつ乱暴に言えば販売店の「専門店化」である。

この、チャネルによる販売戦略は、1店舗で様々な顧客のニーズに応えるのではなく、1地域全体で顧客のニーズに応えることを前提としている。つまり、ひとつの地域に様々な特色の専門店を置くことで、その地域全体として、顧客のニーズに対応する考え方だ。たとえば、1店舗の中に高い商品、中ぐらいの商品、安い商品をそろえた大きなスーパーマーケットを3軒出店するのではなく、高い商品の店、中ぐらいの商品の店、安い商品の店と、専門店を1軒づつ、計3軒出店し、それぞれのニーズに合わせてお客の方に店を選んでもらうのだ。当然、同じ3軒の店を出店するにしても、後者の方が経営効率は良い。こうして効率よく地域の販売シェア(市場占有率)を握っていこうという戦略である。

販売シェアの獲得合戦とは、店同士が相撲のように1対1の力比べをするのではなく、地域を舞台にした陣取り合戦。だから仮に味方の個々の戦力は低くとも、相手よりも数に勝れば包囲殲滅あるいは各個撃破して勝利できるというのが、このチャネル戦略の要諦だ。つまり、こちらの持ち駒が歩だけで、相手の駒が金将や飛車でも、それは問題ではない。数に勝れば勝てるーー「戦(いくさ)は数」ーーという理屈である。極論、チャネルの数は多い方がよいということになる。かくして日本の自動車メーカーもアメリカにならい、かつてはトヨタ以外のメーカーも、複数のチャネルを持って自動車の販売合戦を繰り広げていた。

さて、1985年9月、かのプラザ合意により為替レートが急騰。自動車を始めとした輸出比率が高い産業を直撃し、とりわけ輸出比率が68%に及んでいた当時国内第3位の自動車メーカーだったマツダは大打撃を受けた。円高で海外にクルマが売り難くなった以上、自動車各社の目が一斉に国内市場に向けられたのは無理からぬことである。

続く公定歩合の引き下げと金融市場での運用資金の国内市場流入により株価と地価が上昇、さらに、資産の増大が個人および企業の含み益を増大させ、担保価値や資産価値が増大することで金融機関による融資も膨らみ、日本に空前の好景気=バブル景気が訪れる。

1988年5月、マツダはバブル景気を背景に、「B-10計画」と呼ばれる国内販売拡大策をその柱とし、1992年度を最終年度とする中期経営計画「MI(マツダイノベーション)計画」を開始する。根幹たる「B-10計画」とは国内シェアの倍増を狙った計画であり、「国内シェア10%・販売台数80万台」を目指そうというものだ。これにより従来の輸出に依存した経営体質を改めようというのである。

この販売拡大策実現のため、マツダは従来の「マツダ」、「マツダオート(1991年にアンフィニに体制変更)」、「オートラマ」の3つの販売チャネルに、新たに「ユーノス」と「オートザム」の2つを加えた、当時のトヨタや日産などと同等の国内5チャネル体制を敷いた。先述のように、シェアを握るためにはチャネルの増加は不可欠だからである。販売チャネルが増加すれば供給する車も当然増やす必要がある。そこで600億円を投じて、山口県の防府工場に隣接する第二工場が建設された。

これら5チャネルのキャラクターを大雑把に言うと、「マツダ」はファミリアから商用車まで幅広く伝統的なマツダ車を扱う基幹チャネル、「マツダオート(アンフィニ)」はRX-7を旗印にスポーツ系車種を扱うスポーツ・プレミアム路線のチャネル、「オートラマ」はフェスティバなど1979年から資本提携関係にあったフォードおよび同社との共同開発車を扱うアメリカン・テイストのチャネル、「ユーノス」は新規プレミアム路線の車種に加えてフランスのシトロエン車を扱うヨーロピアン・テイストのチャネル、「オートザム」はキャロルやレビューなど軽自動車と小型車を主体にしたファミリーカー路線(後にランチアやアウトビアンキなどのイタリア車で高級路線にも手を出し迷走)のチャネルということになる。

現在でも意外と見落とされがちだが、当時、マツダは「オートラマはアメリカン・テイストのディーラーで、ユーノスはヨーロピアン・テイストのディーラー。トレンドを先取りするチャネルに育てていく」と明言していた。つまりオートラマが開拓した「完全店頭販売型ディーラー」や「異業種参入」といった様々な実績をベースに、それを拡大発展させてヨーロッパを志向したのがユーノスというチャネルである。また、「都市型のプレミアム・チャネル」と位置付け、従来のチャネルと明確に差別化しようとしていた。

そう考えると、ユーノスの第一弾の車種が(たとえ偶然によるものであったのせよ)ブリティッシュ・ライトウェイト・スポーツを彷彿とさせるロードスターだった事はうなずける。しかし、これがプレミアムなのかという疑問もまた生じる。実はロードスターは当時のバブル景気を背景に、すでにプレミアムカーを所有しているユーザーに対し、セカンドカーとしてアピールしようとしていた。それが若者をも魅了して彼らのファーストカーとしてのニーズにも合致し、最終的には43万台を超える大ヒット車となったのは「うれしい誤算」だったのだ。とにもかくにもユーノスは第一弾車種から、当初に掲げた目標である「トレンドを先取りする」ことに成功し、幸先の良いスタートを切ったのである。

ユーノスが志向するヨーロピアン・テイストとプレミアム性の両立を具現化させるのは、間にユーノス100やユーノス300などのバッジエンジニアリングモデルやシトロエン車をはさんで続く、量産車初の3ローター・ロータリーエンジンを搭載したユーノスコスモの役目だった。そして、畳みかけるように登場したのがユーノス・プレッソ(以下、プレッソ)である。今でこそ珍車扱いされることさえあるが、ユーノスという販売チャネルの志向から筋道立てて考えれば、実はこのプレッソこそがユーノスにとって「本命」だったと読み解けよう。

出来上がったのはいいクルマ。しかし…

当時のユーノス(マツダ)の発表からまとめれば、プレッソは「パーソナルなクルマの到達点はスポーツカーである」という認識のもと、セダンタイプの実用車からスポーツカーへと移行する前段階のユーザーをターゲットにした「エントリー・スポーツクーペ」である。何やらわかり難いが、乱暴に言えば「スポーツカーではなく、スペシャルティカーですよ」ということだ。わざわざこう断る裏には、先行したロードスターの存在が意識されていたのだろう。また、「クルマ離れ」が言われる昨今では信じ難いだろうが、「スポーツカーへ移行するユーザー」とは若者を指していたのである(とは言え、バブル期の若者がみんな無造作に新車が買えるほど裕福だったというわけではなかったのだが…)。

さて、プレッソの特色は3つある。

まずデザインは「1台の車で様々な用途を満たしたい若者に対して、スポーティな外観を維持しながら後席に十分な空間を確保した」という。ちなみに本車のデザイナーは弊メディアでも執筆されている荒川健氏だ。筆者はあまり忖度などしたくないタチだが、後席のサイドガラスを省いてスラントノーズの2シーターに見せながらも、若干尻上がりとして後席の天井高を確保して狭苦しさを感じさせないようにしつつ、大きく回り込む三次曲面の一体物のリヤガラスでボディラインを引き継ぎぐと同時に後席の採光も十分に確保するなど、今見てもとんでもなくアクロバティックな手法でまとめ上げた名デザインではないかと思う。特にリヤガラスまわりは恐ろしくコストがかかっているはずだ。

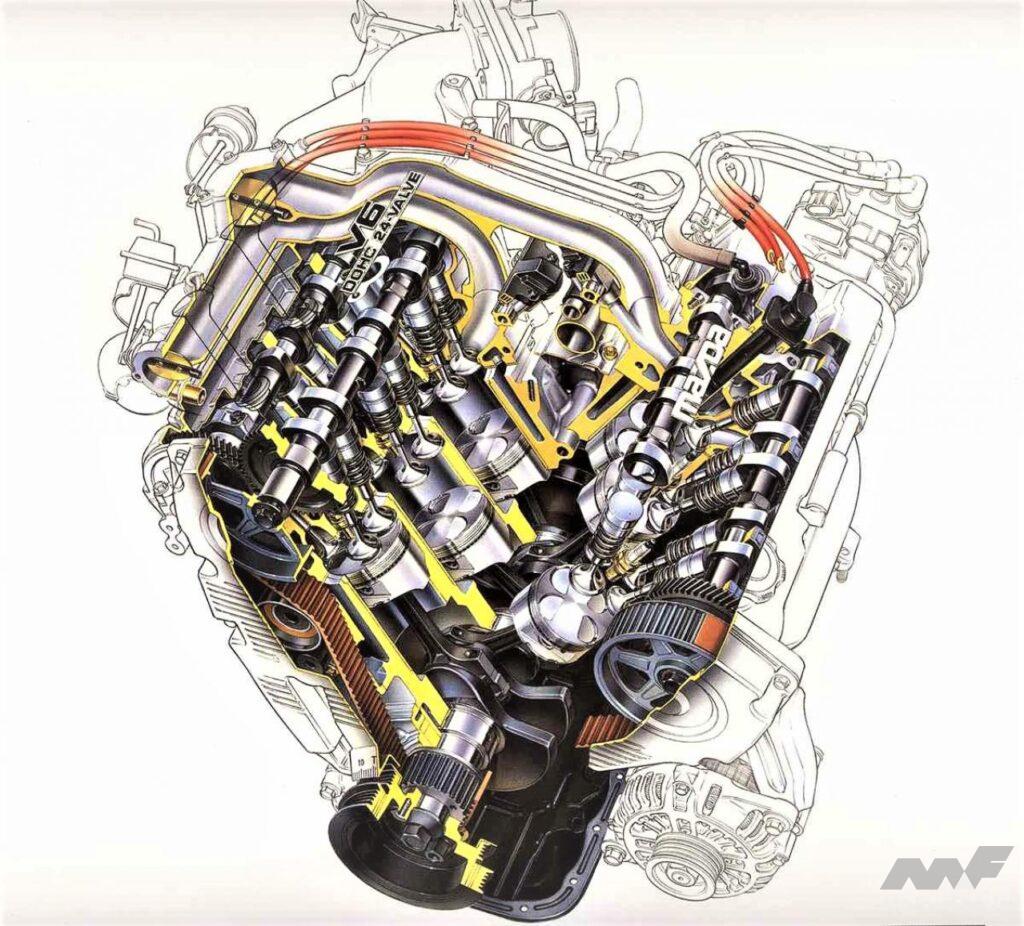

続いてエンジンは新開発の1.8ℓ、24バルブのV6を搭載。エンジニアは「その狙いは、4気筒とは異なるドライブ・フィール、すなわち非常に振動の少ない滑らかな走りを実現することだった。若い人たちに、V6エンジンの世界を味わっていただきたい」と語っていた。このK8-ZE型は当時世界最小のV6エンジンだったが、4か月ほど後に三菱のランサー6やミラージュ6に搭載された6A10型エンジン=1.6ℓにその座を奪われるという、明智光秀の三日天下もかくやの結末を迎えることになる。

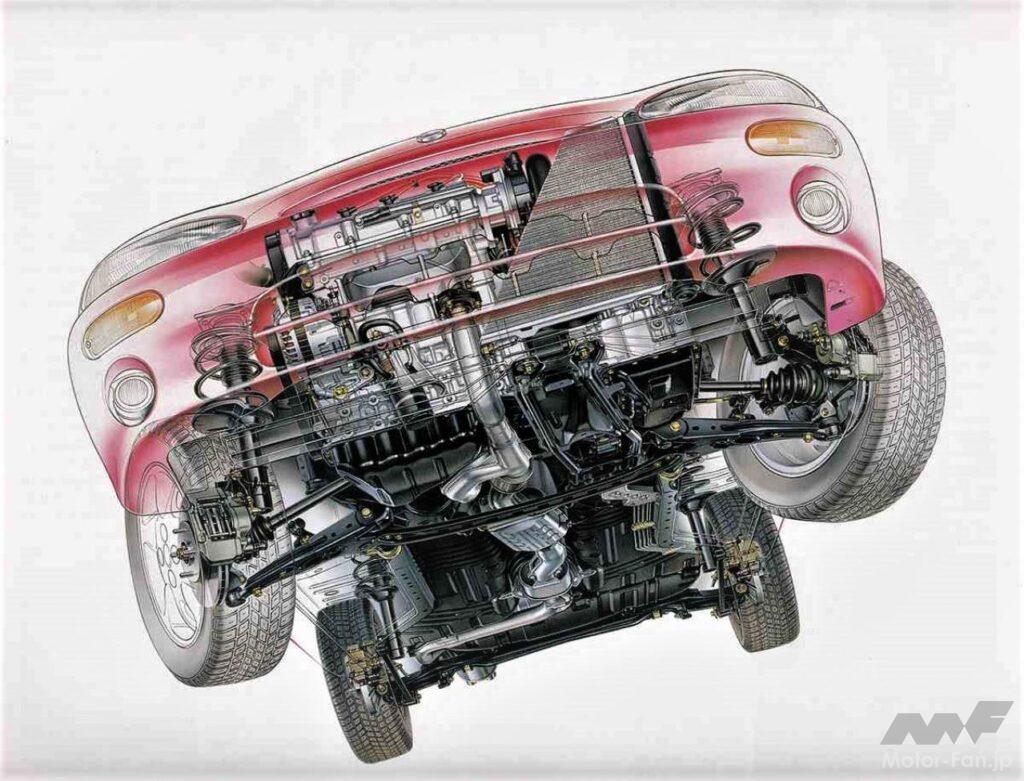

そして3つ目はハンドリング。エンジニアは「目標としたのは、応答性のよさとコーナリング後の素早い安定性を持った、スポーティなフィーリングであり、アライメントやサスペンション剛性などの細かいチューニングによって、それを具現した」と言い、この応答性と安定性の両立を「スパピタ」(=スパッと切ってピタッと収まる)と表現していた。また、操安性向上のためにタイヤサイズも205/55R15に設定されている。

さらに言えば、プラットフォームも専用のEプラットフォームが用いられていた。たしかに5代目BD系ファミリアから用いられているBプラットフォームの最新型(当時)、BGプラットフォームをベースにしてはいるが、よく言われる「ファミリアのプラットフォーム」という評は雑把に過ぎる。歴とした専用プラットフォームであり、プレッソとその姉妹車以外には、この後も使用されていない。デザインはもとより、新開発のエンジン、新開発のプラットフォームが用いられている点、いかにプレッソに力が入れられていたのかがわかるだろう。

この内容で、最も安い仕様(Hi-xの5速MT)の車両本体価格が税別157万円。「若い人」に向けた企画だったからということもあろうが、これは間違いなくバーゲンプライスだ。ヨーロッパをはじめとする海外販売も決まっていたし、オートザムではB5-ZE型1.5ℓ直列4気筒エンジンを搭載した姉妹車がAZ-3の名で販売されることになっていた。だが、結局はプレッソは姉妹車のAZ-3ともども1991年から1998年までの1代限りに終わり、AZ-3なども含めて総生産台数22万64台に止まった。

もちろんプレッソ自慢のV6エンジンが高回転高出力を意図したものではなく、振動の少ない滑らかな走りを意図したものだという事が理解されず、走り屋志向の評論家陣からは「見掛け倒しのV6」などと揶揄され喧伝されたこともあろうし、それ以上にバブル経済の崩壊やスペシャルティカー市場の急速な衰退という経営環境や社会環境の激変に負うところ大だと筆者は考えるが、やはりマツダの5チャネル体制の無理が出た点も無視できない。マツダにとっての5チャネル体制は、「兵站線が伸び切り、攻勢限界点を超えた無謀な作戦」だったのだろう。

たとえば当初はプレッソはV6、AZ-3は直4エンジンとしてキャラクター性を明確にしていたが、販売に陰りが見えるや互いにV6と直4をラインナップに加えてキャラクターの差別化は反故にされていく。チャネルごとに多様な専用車種が求められた結果、どんどん共通化がはかられて凡庸な汎用車と化し、チャネルの意味そのものが喪失してしまうというわけだ。この時期に有名なミドルクラスセダンのクロノスをめぐる「クロノスの悲劇」も基本的には同じ構図で、タコが自分の足を食べるようなものだった。「無謀な車種の増加」とする言説もみられるが、これでは車種の増加などというものではなく、実情は水増しである。

この、まるで兵糧現地調達のごとき状況は、結果的に各チャネルのキャラクター性(魅力と言い換えてもいい)を薄めて各チャネルをいたずらに疲弊させる事になり、客離れを加速する一因になったと言える。そしてもちろん、マツダ本体も研究費や開発費など固定費の増大などに苦しめられることになった。

マルチ販売チャネル制とは、現代でも有難がられるたいていの経営理論や販売理論がそうであるように、大元をたどれば19世紀のカール・フォン・クラウゼヴィッツの『戦争論(Vom Kriege)』やアルフレッド・セイヤー・マハンの『海上権力史論(The Influence of Sea Power upon History)』あたりが背景となった理屈である。大平原で大軍を、あるいは大海原で艦隊を平面的に動かしていた時代の戦争の話なので、基本的にはその背景に潤沢な戦力と補給を有し、国家的裏付けを持つ大衆軍なり大艦隊が前提の理屈だ。孫武の『孫子』の兵法を有難く拝む経営者は現在でも少なくないが、それこそ紀元前4~5世紀の理論だったことを銘記すべきだろう。戦争の形態、戦場の様相は情報伝達手段や全般的に技術が進化した現在ではまったく異なったものとなっている。無論、「必勝法」的なものもまったく変わっているし、筆者の個人的見解だが、そんなものはもともと存在しない。21世紀の今となっては当たり前の話だが、時宜を得た組織や体制、あるいは販売戦略を研究・研鑽し、都度、柔軟に対処する機動的な経営や販売戦略を心がけ、少しでも勝率を上げて積み重ねていくしかないのだろうと思う。適切な規模や体制は一律ではなく、それぞれの企業の規模や風土で異なるという、当然の帰結だ。

結局、1996年をもってマツダの5チャネル体制は瓦解、ユーノスもアンフィニ(旧マツダオート)系列と統合されて「マツダアンフィニ」となって消滅した。そしてプレッソも含め、ロードスター以外の車種は後世に引き継がれることはなかった。エンジニアや開発者、あるいはデザイナーがどんなにいいクルマを作ったとしても、「商品」である以上、その思いや魅力を正しく伝え、販売していく手段や確たる体制がなければ、それは正しく報われることはないのである。世の中のエンジニアも開発者もデザイナーも、誰ひとりとして最初から「駄作」を作ってやろうなどと思っている者などいないのだから。(初出:2020年10月17日)

■ユーノス(マツダ) プレッソ Fi-X(4速AT) 主要諸元

全長×全幅×全高(mm):4215×1695×1310

ホイールベース(mm):2455

トレッド(mm)(前/後):1460/1465

車両重量(kg):1160

乗車定員:4名

エンジン型式:K8-ZE

エンジン種類・弁機構:V型6気筒DOHC24v

総排気量(cc):1844

ボア×ストローク(mm):75.0×69.6

圧縮比:9.2

燃料供給装置:EFI(EGI)

最高出力(ps/rpm):140/7000

最大トルク(kgm/rpm):16.0/5500

トランスミッション:4速AT

燃料タンク容量(ℓ):50

10.15モード燃費(km/ℓ):9.0

サスペンション方式:(前)マクファーソンストラット/(後)ストラット

ブレーキ:(前)ベンチレーテッドディスク/(後):ディスク

タイヤ(前/後とも):205/55R15

価格(税別・東京地区):165.8万円(当時)