連載

今日は何の日?■宮古島で超小型EV「MC-β」を使った走行実験スタート

2014(平成16)1月28日、ホンダは超小型EVである「MC-β」を使った社会実証実験を宮古島で開始した。当該実験走行は、地域の街づくりや移動に関する課題に対して、社会システムとして求められる超小型モビリティの使い方やニーズを探索するのが狙いである。同様の走行実験は、熊本県、さいたま市でも実施された。

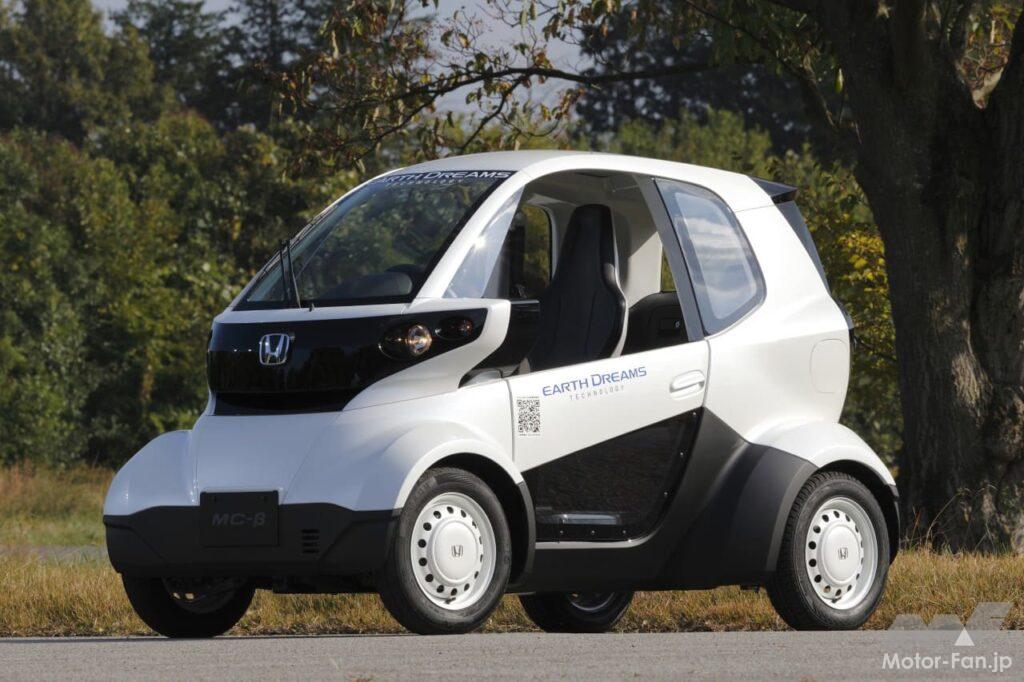

近距離移動のための超小型EV「MC-β」

ホンダは、2013年11月に近距離移動用の超小型EV「MC-β」を発表した。MC-βは、ホンダ伝統の2輪車技術を応用したパイプフレームで作られた軽量かつ剛性の高いボディで構成され、オフセットシートレイアウトを使えば大人2人が快適に乗車できる室内スペースが確保されている。

ボディサイズは、2495/1280/1545mm(全長/幅/全高)で、軽自動車よりも全長が約900mmも短い超小型ボディによって、最小回転半径は3.3mという取り回しの良さが特徴。モーター出力は定格6kW、リチウムイオン電池を搭載し、満充電時航続距離80km以上、最高速度70km/h以上で充電時間は200V電源で3時間以下、100V電源で7時間以下となっている。

原付スクーター以上で軽自動車未満の超小型モビリティの定義

超小型モビリティとは、簡単に言えば原付スクーター以上、軽自動以下の近距離移動のための1~2人乗りの乗り物である。

2012年に国交省が公表した“超小型モビリティに向けた導入のガイドライン”による定義では、超小型モビリティは第一種原動機付自転車「ミニカー」と「超小型モビリティ(型式指定車・認定車)の3種に分類され、3輪または4輪の1人~2人乗りで、いずれも普通免許が必要で高速道路は走行できない。

・ミニカー:定格出力0.6kW以下、2.5m以下/1.3m以下/2.0m以下(長さ/幅/高さ)で最高速度60km/h

・超小型モビリティ(型式指定車):0.6kW超、2.5m以下/1.3m以下/2.0m以下、構造上の最高速度60km/h

・超小型モビリティ(認定車):0.6kW~8.0kW、3.4m以下/1.48m以下/2.0m以下、最高速度60km/h

ちなみに軽自動車は、0.6kW以上、3.4m以下/1.48m以下/2.0m以下、最高速度は構造上の制限はない。

高齢化が進む日本社会への対応、CO2排出量の削減、さらに新規市場や雇用創出などを狙って、現在進められているのが、EVの超小型モビリティなのだ。

ホンダNC-βは、以上の要件を満たしているので超小型モビリティに属する。

他にもいろいろある超小型EV

2010年以降、国交省が積極的に超小型モビリティの開発を推進したこともあり、自動車メーカーやEVベンチャー企業は超小型EVを開発し、全国の地方自治体での運用や観光地の周遊利用、都市部でのシェアリングなどに活用している。

・トヨタ「i-ROAD」

前2輪/後1輪の3輪車の1~2人乗り、サイズは2.35m/0.85m/1.505m(長さ/幅/高さ)、モーター定格出力2kW×2、最高速度約45km/h、満充電時の航続距離約50kmでオートバイを大きくしたような超小型EV。愛知県豊田市で展開されている“次世代都市交通システム(Ha:moハーモ)”への投入のほか、カーシェアリングサービスの実証試験を都内で始め、フランスのグルノーブル市でのカーシェアリングサービスにも参加。

・トヨタ「C+pod」

4輪2人乗りながら、ホイールベース1780mm、最小回転半径は3.9mと取り回しの良さが魅力。9.06kWhのリチウムイオン電池を搭載し、満充電時の航続距離150km(WLTC)を実現。もともと法人や自治体向けの限定販売だったが、2021年12月に一般向けにもリース販売を開始したが、2024年夏に生産終了。

・トヨタ車体「コムス」

4輪の1人乗りで、2.395m/0.85m/1.095m、定格出力5kW、最高速度約60km/hで、電池は密閉型の鉛電池を使用。2012年に車両価格、79.8万円(パーソナルユース)、66.8万~77.3万円(ビジネスユース)で販売をスタートさせ、進化しながら2025年1月現在も販売(96.3万円)を継続中。

・日産ニューモビリティコンセプト

ガルウイングを装備した近未来的なスタイリングの4輪車。前後2人乗りで、密閉できる窓はないので、雰囲気的には屋根のある高級なバイクという印象。ボディサイズは、2.34m/1.23m/1.45mで、定格出力8kw、最高速度約80km/h。リチウムイオン電池を搭載して満充電時の航続距離約100km、車両重量は500kg、横浜市内でカーシェアリングの実証試験を実施。

・・・・・・・・・

超小型EVは、時々見かける程度で普及しているとは言えない。課題のひとつは、一般の市販車とは異なり使用条件が限定されるにもかかわらず、価格が軽自動車並みか、それ以上と高額であること。もうひとつは、超小型EVが安心して、他のクルマに迷惑を掛けない道路環境が整ってないことではないだろうか。この2つの課題が解消できないと、今以上の普及は難しいのではないか。

毎日が何かの記念日。今日がなにかの記念日になるかもしれない。