氷雪路でのクルマの動きを安全に体験できる氷上走行会

世界でも屈指の降雪地域を抱え、積雪から圧雪、シャーベットといった様々な雪道にアイスバーンにブラックアイスバーンと冬季の道路状況も千差万別な日本。それだけにスタッドレスタイヤの性能は驚くほど進化してきており、よほどの難コンディションでもなければ走行できるレベルに達している。

とはいえ、降雪エリアに住むドライバーでも氷雪路の走行は慎重になるし、まして雪が積もったり凍結した道路を走り慣れていないドライバーではそこで何が起こるのかすら想像しづらい。漠然と雪や氷でクルマが「滑る」という理解があっても、それが具体的にどのような状況で発生し、滑ったクルマがどのように動くかまでは実際に体験しないと理解の外だろう。

2024年-2025年の雪シーズンは、普段はあまり降雪のない地域での降雪も多く、氷雪路での理解や経験、備えの足りないクルマが立ち往生するニュースも聞かれた。道路管理者からは冬用タイヤの装着が繰り返しアナウンスされたり、場合によっては立ち往生を防ぐために道路自体を通行止めにするほどだった。

そんな氷雪路でのクルマの動きを安全に体験して、安全運転に繋げるのが「氷上走行会」だ。氷上走行会は主に冬季完全凍結する湖を利用して開催されている。

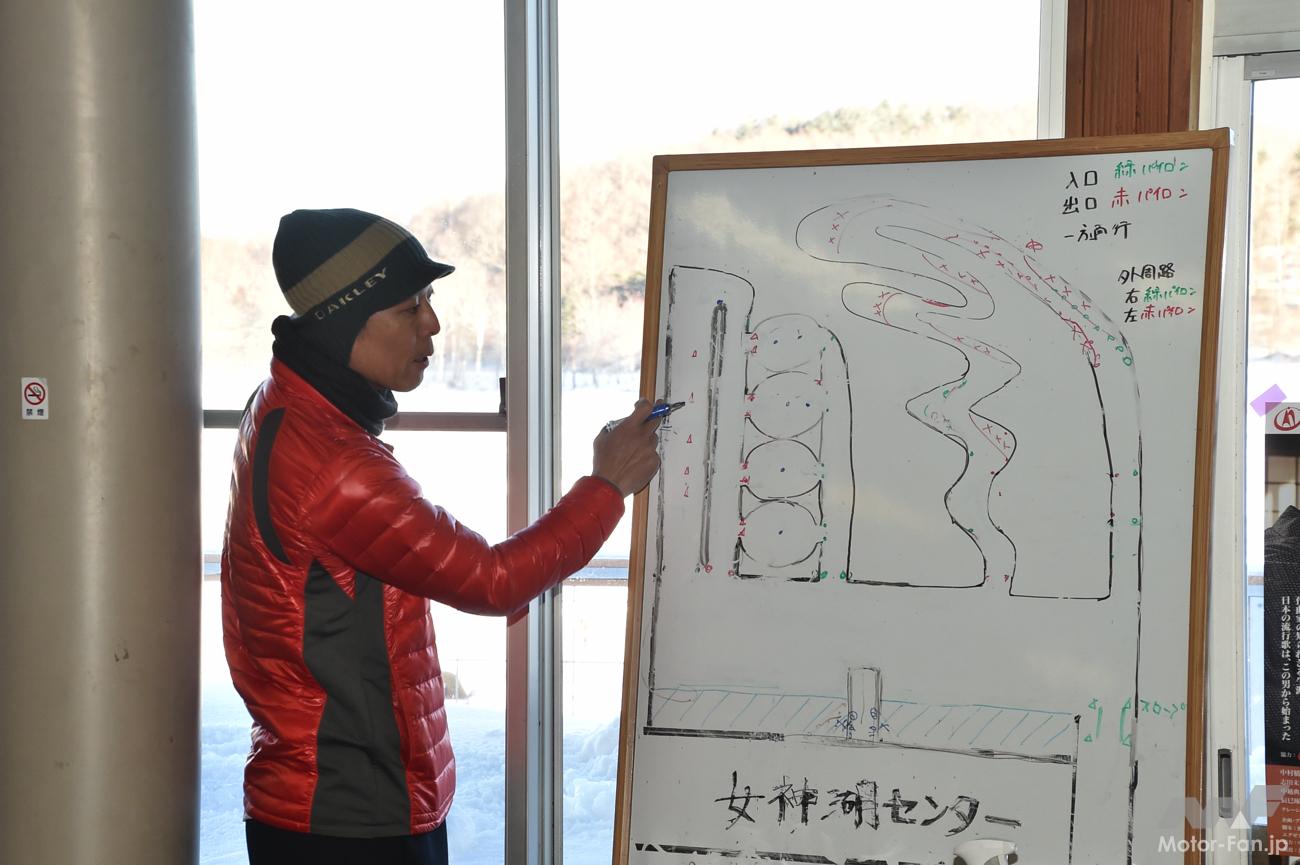

今回は、自動車メーカーの氷上体験走行の会場にもなる氷上走行会のメッカ「女神湖」(長野県北佐久郡立科町)にて開催された「T by Two / GRガレージ筑波 氷上走行安全講習会」に参加した。

T by Two / GRガレージ筑波 氷上走行安全講習会

「T by Two / GRガレージ筑波 氷上走行安全講習会」は株式会社東名が母体となるレーシングチーム「T by Two CABANA Racing」と「GRガレージ筑波」が合同で開催したもの。「CABANA Racing」といえば「ロードスターパーティレース」や「TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup」などに参戦するレーシングチームだ。

T by Twoはチームウェアやグッズなどの製作販売を手がけるなど、レーシングシーンではお馴染み。またCABANAブランドはシートカバーやラッピングなどで「東京オートサロン」にも出店しており、カスタムユーザーには馴染み深い。

そんなT by Two CABANA Racingは例年、雪上や凍結路面の状況を仮想した凍結した湖の氷上特設コースで、クルマの挙動や操縦特性を知り自ら運転して安全運転に繋げる氷上走行安全講習会を開催。一般ドライバーはもちろん、業務で雪道での走行も必須となるプロドライバーやその運行管理者、さらには限界領域のでクルマの挙動を学びたい競技ユーザーも対象としている。

2025年は2月9日(土)に例年通り女神湖にて開催された。参加人数を絞ることで、参加費用こそかかるものの、その分濃密な体験と反復練習を可能としたプログラムになっているのが特徴だ。

さらに、スーパー耐久シリーズチャンピオン獲得経験もあるレーシングドライバー・井尻 薫選手が講師として講義や実践、同乗走行などでレッスンしてくれるほか、CABANA Racingでロードスターパーティレースのチャンピオンを獲得した箕輪卓也選手(MAZDA SPIRIT RACING CUP 2022、2023)と加藤達彦選手(同2024)も参加。そのドライブを披露した。

クルマは進むが止まらない曲がらない……往復コース

往復コースはスタートからストレートを走ったのち、緩やかに左に曲がって行き左のヘアピンから短いストレート、右のヘアピンと続く。さらに短い直線からまた左のヘアピン、さらに右ヘアピンから左右のS字を描く。

ゼロ発進からのストレートは如実に駆動方式とクルマの世代の差が出るようで、ドライバーによって加速させ方も異なるとはいえ、総じて後輪駆動車の発進は鈍さを感じさせる。発進後もリヤが左右に振られその度カウンターステアで修正することになる。低速ギアでの加速ではなおさらだ。とはいえ、比較的新しい車種はその動きが緩やかに見えるのは電子制御の進化の賜物だろうか?

四輪駆動車の発進加速は後輪駆動よりも楽に加速しているように見えるが、筆者のレガシィ(1991年式/5速MTフルタイム4WD)のような今となっては原始的なフルタイム4WDに比べ、最新の制御システムを備えたGRヤリスやレヴォーグの発進加速は実にスムーズ。技術の進化を強く感じさせた。

カーブに入るともうクルマは言うことを聞かない。ステアリングを切っても切った方向に曲がらず滑っていく(いわゆるアンダーステア)。こうなると雪壁と仲良くなる前にステアリングの効きが回復することを祈るばかり。そうならないようにするには、いかに慎重にブレーキングして速度を殺し、ゆっくりとステアリングを切るか……その初動とそのための判断が極めて重要になる。

逆にステアリング切った以上にクルマがカーブの内側に巻き込むように曲がろうとする(オーバーステア)時は、ハンドルを逆に切って元に戻す(カウンターステア)ことになるのだが、どれくらいステアリングを切っていて、反対にどれくらい回せば丁度いいのかがまた難しい。だいたい逆に切りすぎて今度は反対に行ってしまいそうになる。いわゆる(カウンターステアの)”お釣りをもらう”というヤツだ。

そこにさらにアクセスをどれくらい踏むのか、戻すのかもクルマの動きに影響するのでなお難しい。このカウンターステアとアクセルワークがバッチリハマると”ドリフト”でカーブを立ち上がることができるのだが……。

カウンターステアがうまくいかないとその場でスピン。氷上では面白いくらいにクルマがくるくると回るし、コースアウトしてそのまま雪に突っ込むことも。

雪道に慣れたプロ……例えばラリードライバーであれば、カーブ進入前にきっかけを作ってクルマの向きを変え、ステアリングとアクセルでスライドをコントロール下に置いてカーブをドリフトで曲がっていくのだろうが、それを一般のドライバーができるようになるにはかなりの練習が必要なのは確実。

走行開始直後こそ氷上には多少の雪が残りタイヤがグリップしないこともないが、走行会が進むとその雪が払い除けられるだけでなく、空転するタイヤで氷が磨き上げられどんどんツルツルになっていく。路面状況は一定ではなく刻一刻と変化しており、走行ごとに走った感じも違っていて同じようには走れない難しさもあった。

また、コースを外れてコース脇の雪に突っ込むと四輪駆動であっても時に脱出は困難になることも。特に二輪駆動車が雪に乗り上げて”亀の子”になってしまうと完全にスタックすることになる。こうなるとボディ下の雪を掻き分け、外から押してもらいながら脱出する他ない。こればかりは2輪のみより、4輪のどこかにトラクションがかかる四輪駆動が圧倒的に有利だ。「スノーモード」のような走行モードがあればなおさらだろう。

いかに氷上でクルマをコントロール化に置くのが難しいことなのか痛感させられた。一般道では一歩間違えば大惨事が待っているだけに、氷上でのクルマのアンコートローラブルな状態を安全に体験し、いかに自分の技量内でコントロール下に置くことができるか試行錯誤できるのは大いに意義があると言える。

カウンターステアとアクセスワークの組み合わせ……パイロンコース

コース走行は複合的な状況によるクルマの挙動を体験できるが、もっとシンプルな状況に絞ってのクルマの動きとその時に必要な動作を反復練習できるのがパイロンコースだ。コースは1本のパイロンをぐるぐる回る定常円旋回、2本のパイロンで行う8の字、スラロームの3メニューが用意された。

定常円旋回は右なり左なり一方向に回り続けるわけだが、氷上ではステアリングを曲がりたい方向に切っておくだけで回れるわけではない。どんどんパイロンから離れていってしまったり(アンダーステア)、逆に内側に巻き込んでスピンしようとしてしまったり(オーバーステア)するのを、ステアリング操作とアクセル操作で調節して、常にパイロンから一定の距離を保つようにクルマを動かす必要がある。定常円のコースではそのためのステアリング操作とアクセル操作に集中して反復練習するのだ。

8の字では一定方向への旋回ではなく逆方向へもステアリングを切ることになるので、素早いステアリング操作が求められるし、ステアリングの操作量や逆に切るタイミング、そこにさらにアクセル操作も加わり、より難しかった。

筆者は定常円こそそれなりに回ることができたが、8の字はまるでダメだった。明らかに逆に切り始めるタイミングが遅すぎたのだが、なかなかベストなタイミングを掴むことができなかった。

スラロームも素早くステアリングを切って右に左に曲がるものだが、氷に上ではやはり思うように動いてくれない。基本的にこれまで通り滑って外に行きすぎるか内側に巻き込むように動く。これをステアリングとアクセルの操作を組み合わせて制御するのだが、これもやはり難しい。どうしても操作が遅れて制御しきれないことが多かった。

コースでもパイロンでもそうだが、氷上走行ではドライバーの操作とそれに対するクルマの動きに通常路面のような即時性がないことが多い。そのため、ドライバーは次のクルマの動きを読んでさらに次の操作を先に行なっていかないといけないのだが、これがまた難しい。こればかりは練習と経験を積む他ないだろう……。

より氷上ドライブの難しい後輪駆動車中心の参加者

ロードスターパーティレースやTOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cupで活躍するCABANA Racingだけに、最新のND型を中心に歴代ロードスターが多かった。他にも、マツダRX-8やトヨタ・マークII、トヨタ・アルテッツァ、トヨタGR86、レクサスGS、ホンダ・ビート、BMW3シリーズと、後輪駆動車が多数を占めた。

逆に世間一般で最も多い前輪駆動車はアウディA1のみと最も少なく、四輪駆動車はトヨタGRヤリスとスバル・レヴォーグと筆者のレガシィとさほど多くなかった。やはり主催のカラーが強く出るようだ。

とはいえ、意外な車種が参加していたりネオクラシックなクルマがいたりと、参加車両を見ているだけでも楽しいものだ。

走行後にはジャンケン大会で景品をゲット

走行終了後は主催のCABANA RacingとGRガレージ筑波と協賛社提供の景品を巡ってじゃんけん大会を実施。空気清浄機やカーシャンプーなどなかなか豪華な品物も用意されたほか、敗者復活戦も設定され参加者は何かしらの景品をゲットしたようだ。

さらに、参加者全員向けの景品も用意され、「T by Two / GRガレージ筑波 氷上走行安全講習会」は参加者全員が大満足で幕を閉じた。

ためになるだけじゃない!とにかく楽しい!氷上走行会のススメ

「T by Two / GRガレージ筑波 氷上走行安全講習会」での氷上走行体験は非常に学ぶことが多かった。滑った時にクルマがどのように動いて、どのように対処すればいいのかはもちろんだが、これが実際の一般道ですぐに活かせるかと言えば正直言って無理。かなり練習を重ね実地の経験を積む必要があるだろう。

まず、氷雪路ではクルマは滑るのが当たり前という認識を持ち、滑る時はどのように滑るのかを知り、そのような路面を安全に走るにはどうすればいいか……自身の技量を把握してそれを逸脱しない速度で走ること……を知ることができたのは計り知れない収穫だった。そして何より氷上走行会は”楽しい”のだ!

氷雪路をローリスクで体験して安全運転に繋げられる貴重な機会だし、普段は体験できない運転ができる楽しさがある。来シーズンは「T by Two / GRガレージ筑波 氷上走行安全講習会」を始めたとした氷上走行会に一度参加してみてはいかがだろうか?まさに”目から鱗”の体験となるに違いない。