日産京都自動車大学校の学生たちが3年以上を費やした「Z復活プロジェクト」

春は別れと出会いの季節。そんな言葉を改めて思い起こさせる式典が、3月24日に日産京都自動車大学校で行われた。

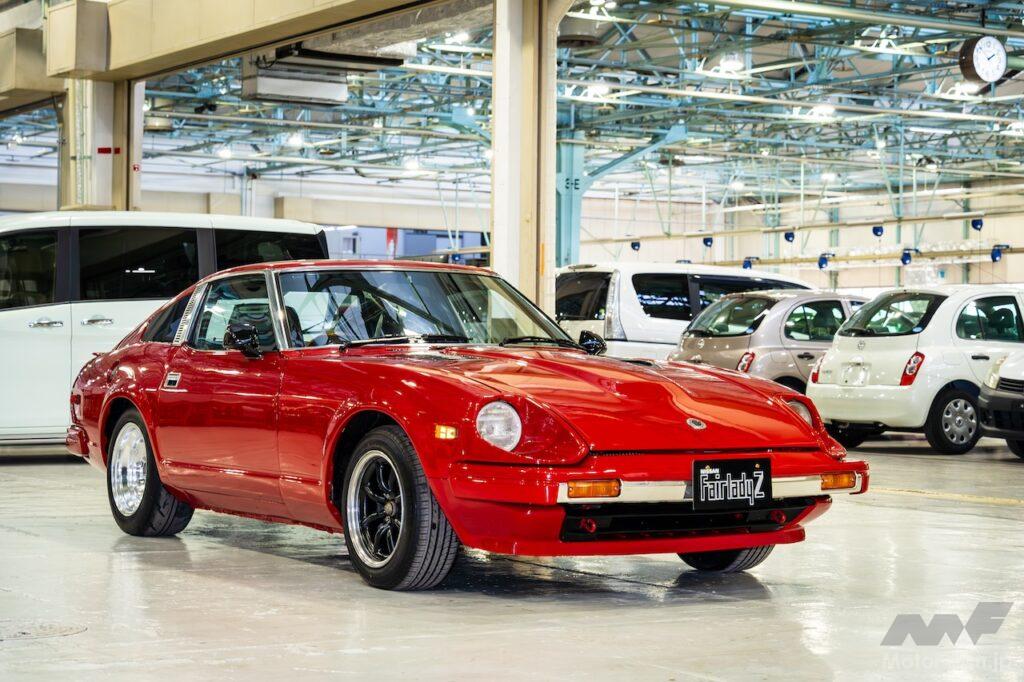

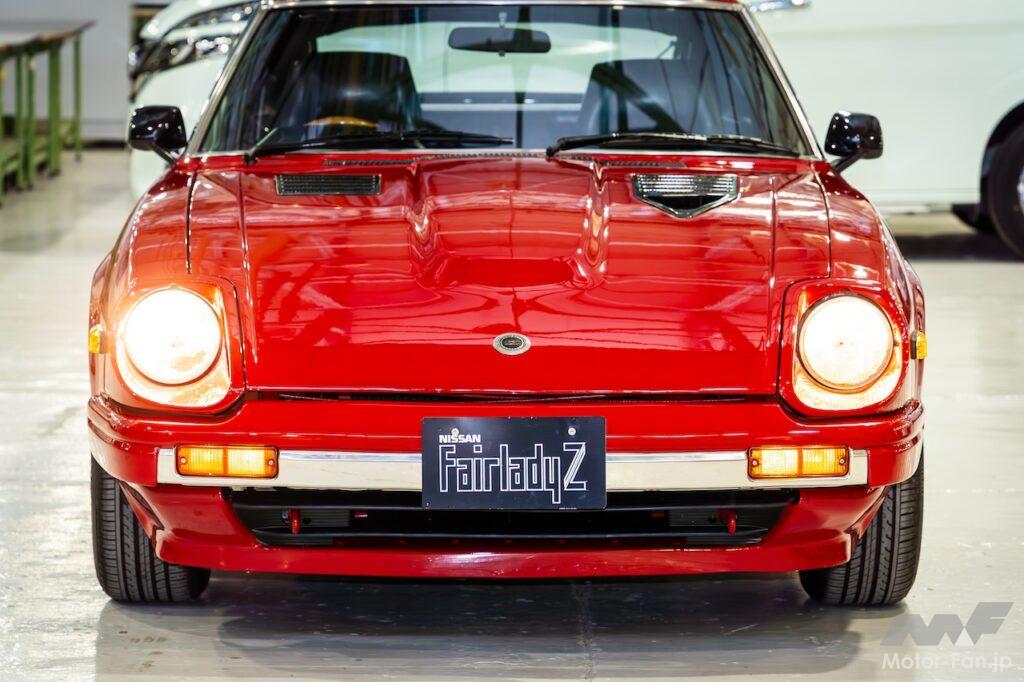

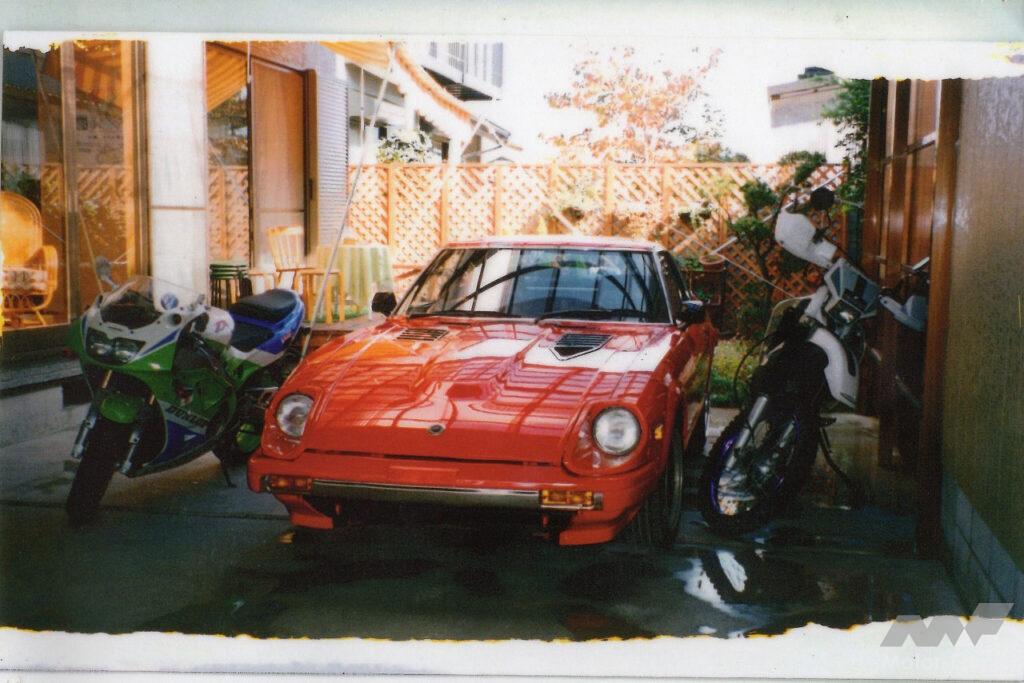

その日の主役は、S130型フェアレディZ。オーナーの山本晃司さんは、地元の岡山県倉敷市を離れ、香川の専門学校に通われていた1997年、不慮のバイク事故で他界されてしまった。悲しみにくれたご両親の山本ご夫妻は、「晃司のために」と自宅を新築され、以来、1階のガレージでフェアレディZを大切に保管されてきた。

ところが、晃司さんの忘れ形見は、2018年に発生した西日本豪雨であろうことか、水没してしまった。ルーフまで泥水に浸かってしまったフェアレディZ。もはや処分するしかないのか。そんな考えが山本ご夫妻の頭をよぎったものの、「整備を学ぶ学生さんの勉強材料になるなら」と、車両を日産京都自動車大学校に提供することに決めたのだった。

ここで、日産京都自動車大学校の説明をしておこう。全国には京都のほか、栃木、神奈川、愛知、愛媛と5校の日産自動車大学校が存在する。これまでの卒業生は約3万人で、80%以上の卒業生が日産の販売会社の整備士になったという。

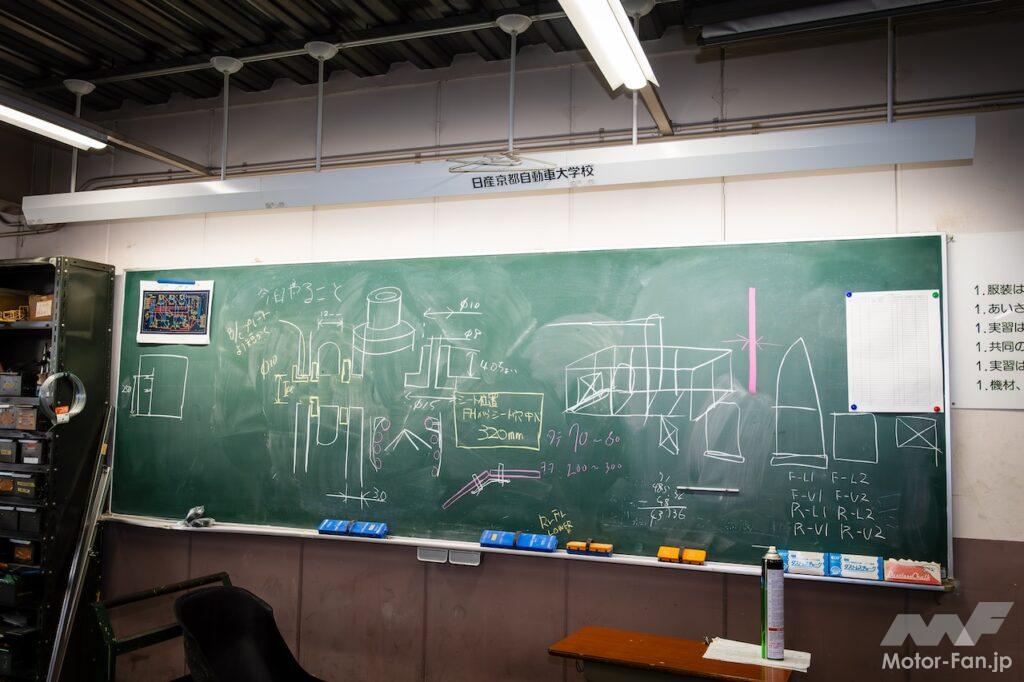

そして、5校のうち最大規模を誇るのが京都校だ。開校は1988年で、現在は「一級自動車工学科」「自動車整備・カスタマイズ科」「自動車整備・ボディリペア科」「自動車整備科」「国際オートメカニック科」の5コースがあり、在校生数は約600人を数える。元々は日産の物流拠点だったという学校の敷地は広大で、実習場の総面積はなんと1万m2。GT-Rやリーフなど、約250台もの多彩な教材車が用意されているあたりは、日産というメーカー系の学校だからこそ。そんな充実した環境で学んだ卒業生の中には、日産の開発者やテストドライバーとして活躍している方もいるそうだ。

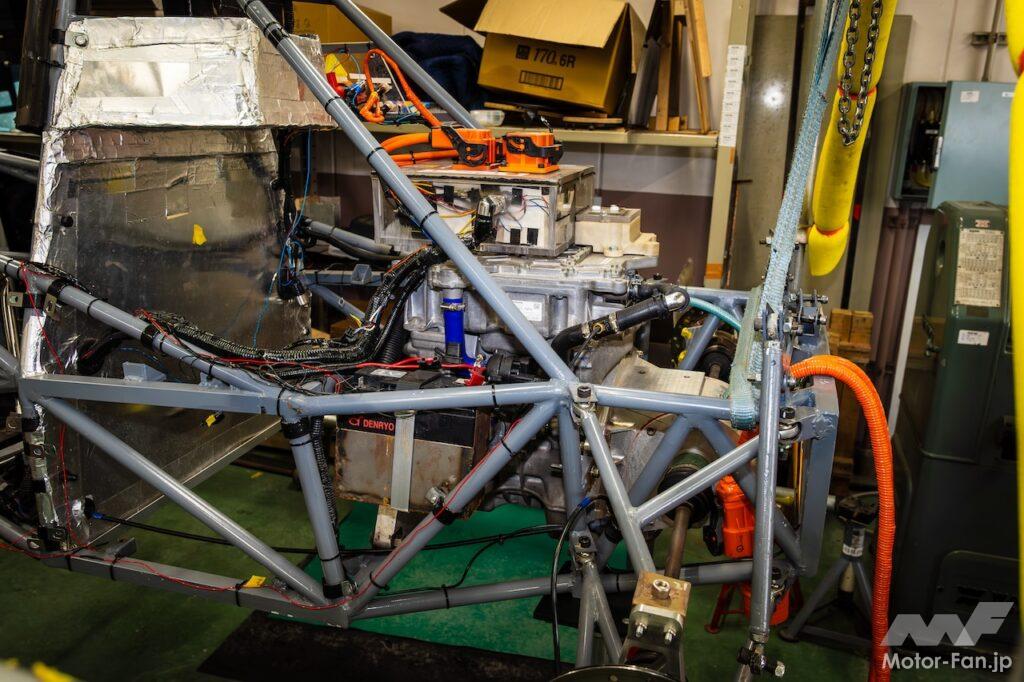

そんな京都校で、「Z復活プロジェクト」が立ち上がったのは2021年6月のこと。当時は新型コロナ禍の真っ只中で、学科のみならず実習まで一部がオンラインで行われるような状況だったが、34期生・35名の学生有志が集まり、レストア作業が始まった。とはいえ、学生たちにとっては、授業こそが本分。作業は放課後や休日など、限られた時間を利用しながら、少しずつ、コツコツと行われた。

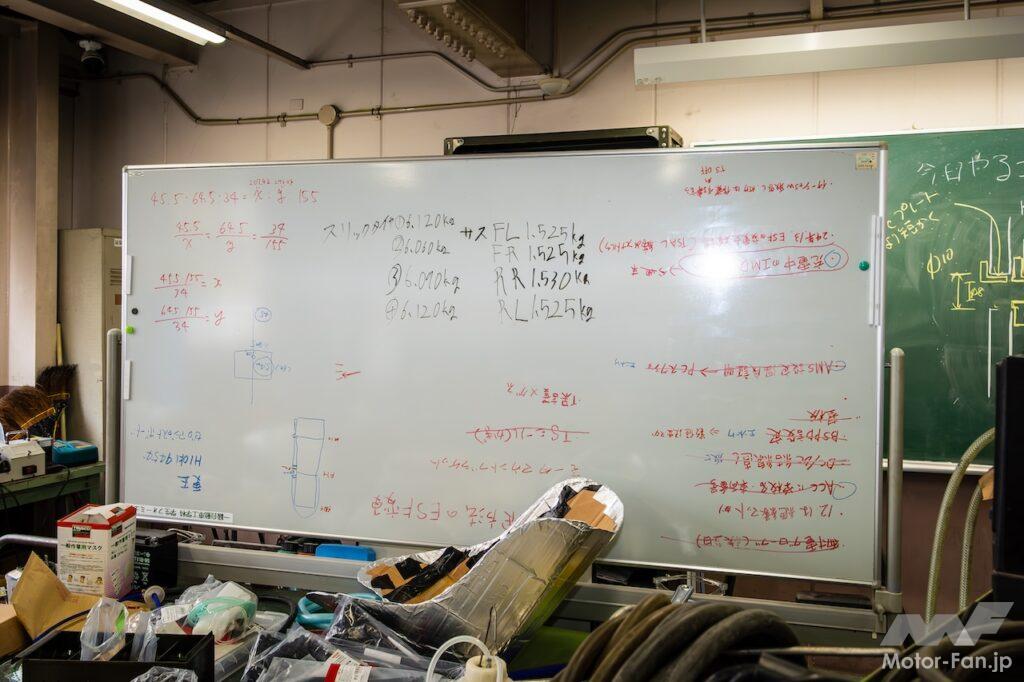

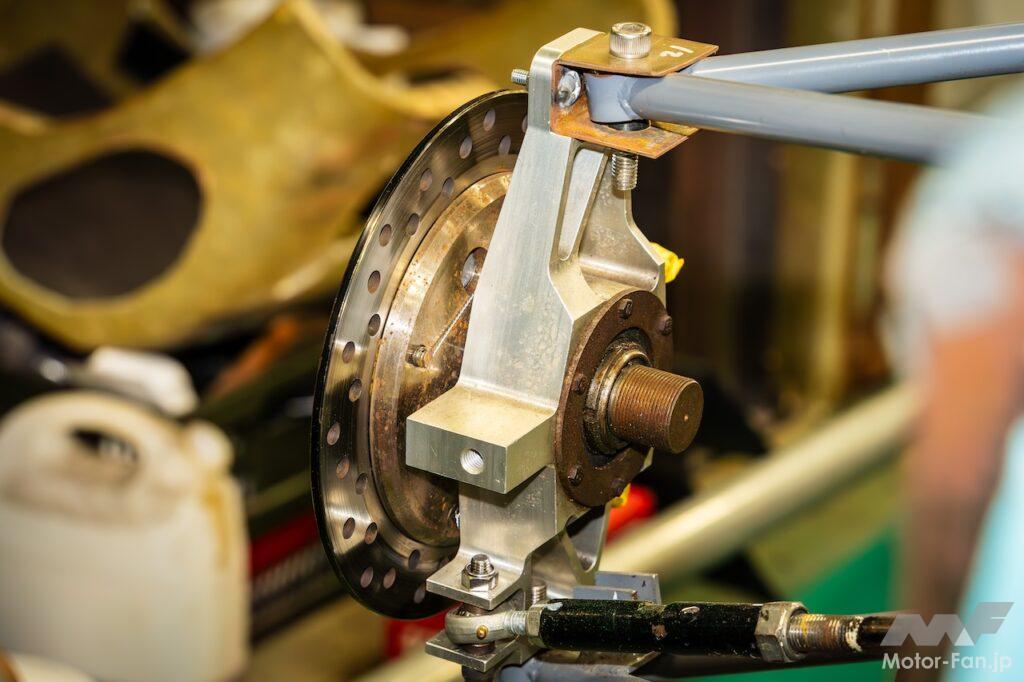

いったん水没してしまったことで、フェアレディZのコンディションは思いのほか重症だったという。車体やエンジンは分解され、部品の洗浄や清掃、各部の点検、修理などが進められたが、とても1年や2年で終わるような作業ではない。2023年6月になると、上級課程に進んだ34期生の後を引き継ぎ、新たに36期生・18名の学生が作業に加わった。

学生たちの悪戦苦闘は続く。自動車整備のイロハは授業で学んでいるものの、レストア作業の相手は40年以上前のクルマだ。アナログなメカニズムは学生たちにとって馴染みがなく、参考になる資料も残っていない…。そんな状況に救いの手を差し伸べたのが、日産名車再生クラブの木賀新一代表だ。

日産名車再生クラブとは、日産テクニカルセンター内の開発部門の従業員を中心に活動する社内クラブのこと。これまで240RS 1983年モンテカルロラリー仕様車やRNN14パルサー GTI-R 1992年RACラリー参戦車など、歴史的な日産車を再生し、動態保存できる状態に仕上げている。

木賀さんは京都校を2回訪れ、学生たちにアドバイスを送ったり、整備要領書や配線図など貴重な資料を提供するなどレストア作業を力強くサポートした。

2024年になっても、レストア作業は継続して行われた。どうしても再生ができない部品もあったため、同年2月には部品取り車を購入。エンジンやトランスミッションのない車両だったが、使えるパーツを最大限に活用することで作業を進めていった。

4月になると、車両を提供された山本ご夫妻が京都校を訪問。学生たちの作業を見ながら、晃司さんに思いを馳せた。「晃司が夜な夜なZを触っていたのを思い出します。晃司が元気なら、このくらいの孫がいてもおかしくないのにと思うと、涙が出てきました」そんなお話を聞いて、学生たちは山本ご夫妻に誓った。「完成した時のお披露目でご招待しますから」と。

5月には新入生が入学、プロジェクトにも新たに12名の学生たちが加わった。この頃になると、大物部品の整備には目処がつき、作業はエンジンや室内などの電子系部品の修復が中心となる。配線図とテスターを使っての地道な作業を学生たちはコツコツと進めていった。

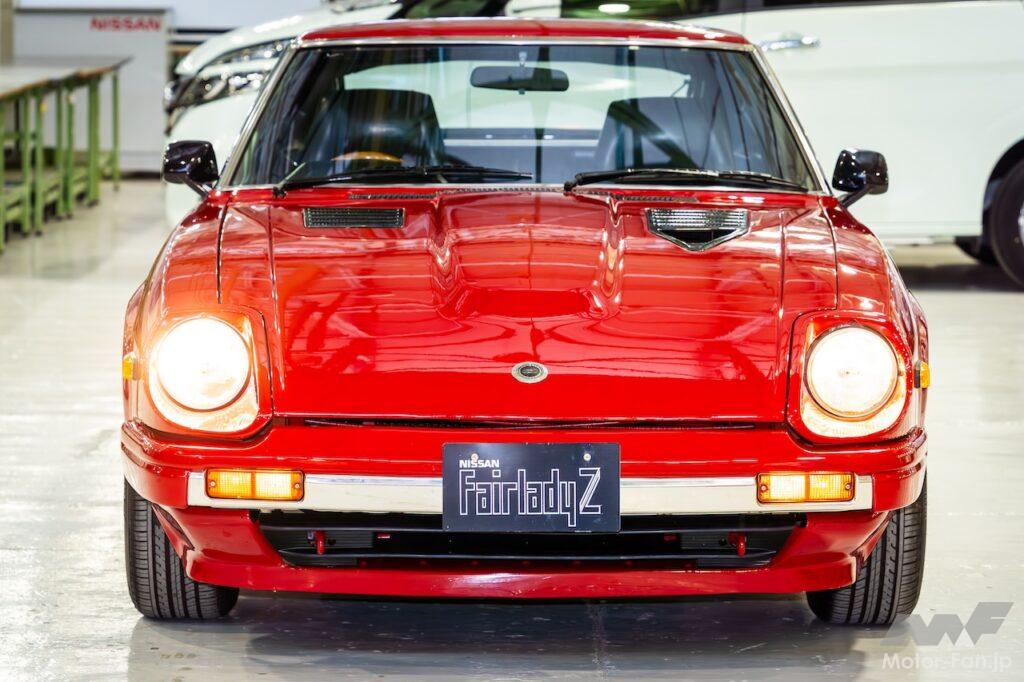

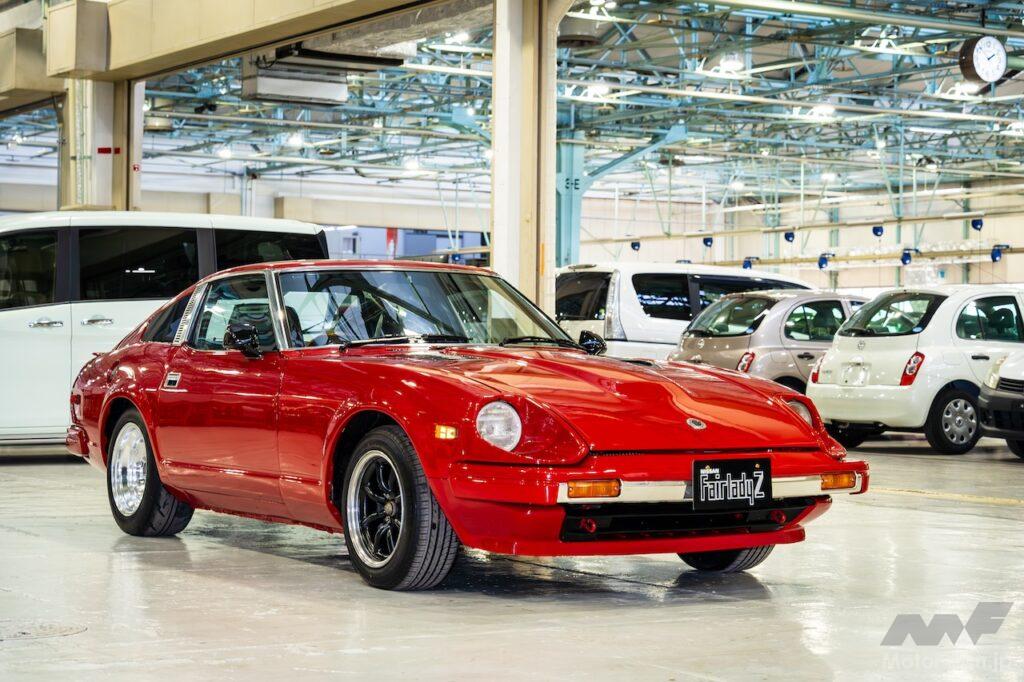

2025年2月、ようやくエンジンに火が入った。完成報告会は3月24日に決定。この翌日にはプロジェクトに携わった多くの学生が卒業し、寮を退出してしまうのだ。それまでに、なんとしても作業を終えさせる。そんな決意とともに作業は急ピッチで進められ、遂にこの日、見事に復活した姿を多くの関係者の前で披露することができたというわけだ。

完成報告式にはこれまでプロジェクトに携わった学生たちや教員が出席。もちろん約束どおり、山本ご夫妻の姿もあった。我が子が宝物のように大事にしていたフェアレディZの生まれ変わった姿に目を細めながら、お父さまは学生たちに心からの感謝を伝えた。

「いや、本当にどうもありがとうございます。持って帰ってもらったときにはドロドロでどうなるかなという感じでしたが、学生のみなさんの経験になったらいいかという思いで、今日のように動くようになるとは、言葉もありません…」

続いて、お母さまもこみ上げる思いを話された。

「クルマを見た瞬間に、まるで息子が帰ってきたような気持ちになりました。写真をハンドルに置いて話しかけていた日々を思い出します。息子の形見であるこのZが、みなさんの手で再び命を吹き込まれたことに心から感謝しています。私たち夫婦は80代でこんな格好ですが、晃司は身長170cmを超えるイケメンでした。その息子がこのクルマに乗ったら、どんな人でも振り返ってみるんじゃないかと思うくらい感動しています。本当にみなさん、ありがとうございました」

まるで不死鳥のごとく蘇ったフェアレディZ。京都校の川嶋則生校長からの申し出を山本ご夫妻が快諾され、5月5日に開催される「オールフェアレディZミーティング in 富士スピードウェイ2025」に展示されることも決まった。学生たちの苦労の賜物を目にしたい方は、そちらに足を運んでみてはいかがだろうか。

日産京都自動車大学校 https://www.nissan-gakuen.ac.jp/kyoto/