デザイナーとエンジニアのタッグチーム方式

ふた昔前まで乗用車の開発は、初期の段階においてデザインと内部構造のエンジン、サスペンションの配置が別々に進行することが少なくなかった。そのため、デザイナーが「こんなスタイルにしたい!」とデザイン先行で完成させても、エンジニアが「そんな背の低いボンネットの下にエンジンは収まらない」と対立することがしばしば起きた。

これはエンジニアの怠慢ではなく、多くはコストの問題だった。コンパクトなエンジンを新たに開発せずに既存のエンジンを使う場合や、直列エンジンとV型エンジンの2周類のエンジンを採用する場合など、どうしてもエンジンルームを広くする必要があったためだ。さらな、冷却性や整備性の問題もあるので、簡単には片付かない。

エンジニアとデザイナーの関係は、作詞家と作曲家に似ている。字余りの歌詞に曲をつけるのは難しい。歌詞と曲を同じアーチストが作る、いわゆるシンガーソングライターのような存在が乗用車開発の現場にいれば、デザインと技術が最大限に活かされた新型車が出来る可能性が高まる。

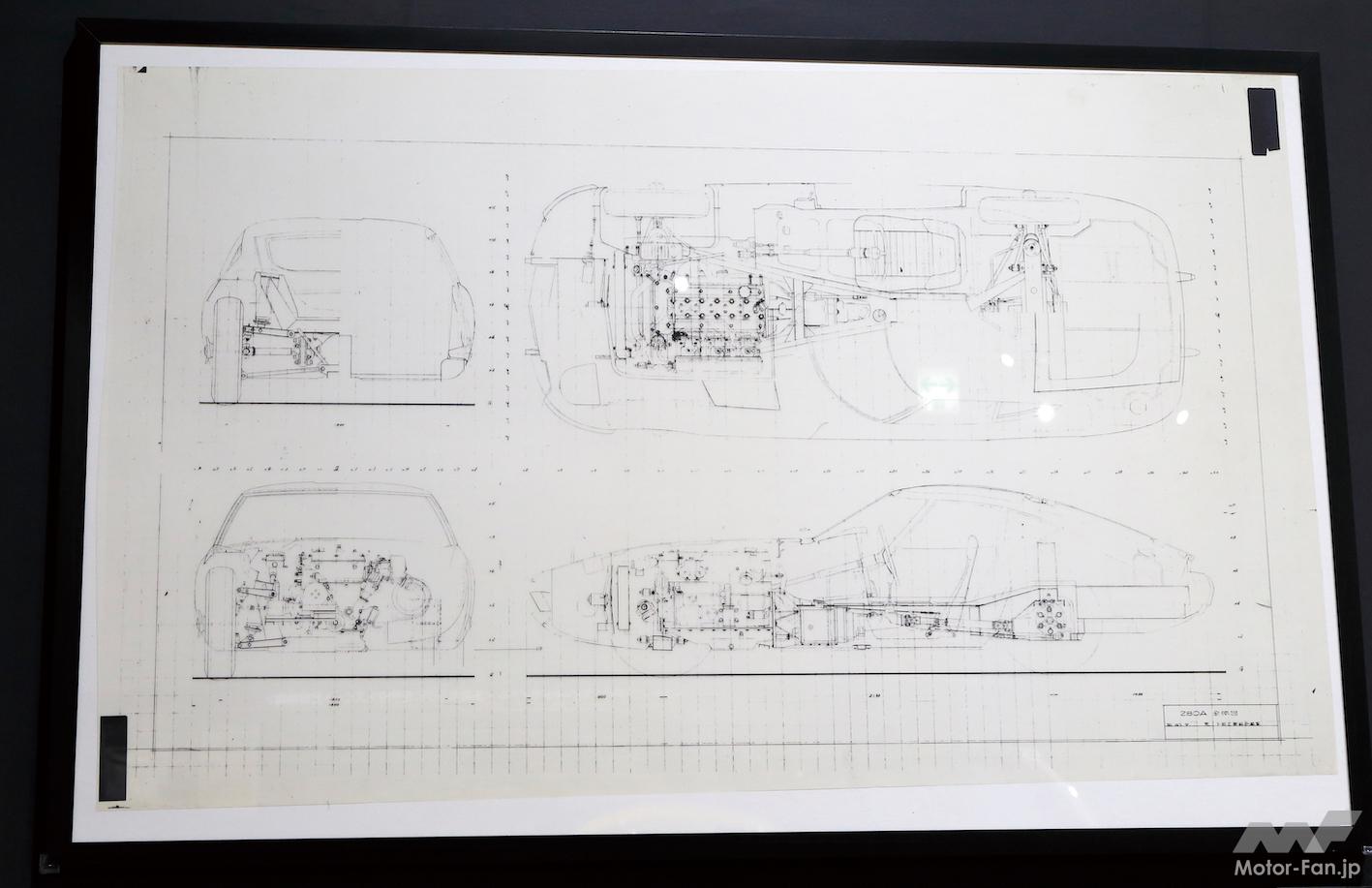

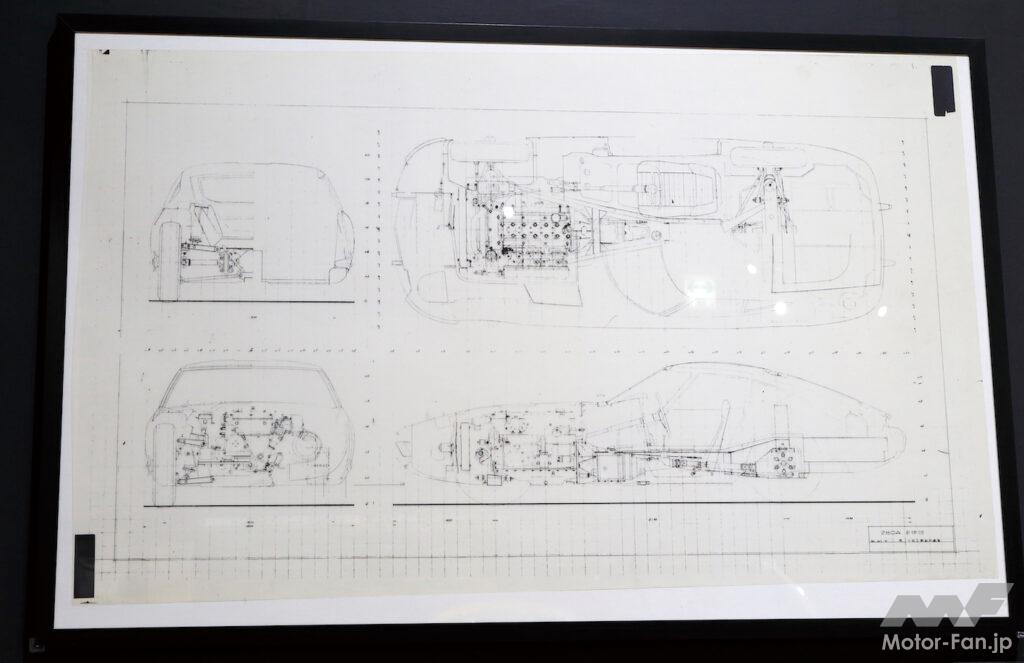

つまり、デザイナーが設計図面を引くか、エンジニアがデザイン画を描くか、もしくはデザイナーとエンジニアが二人三脚で開発を進めるがた。TOYOTA 2000GTの開発では、まさにシンガーソングライターが楽曲を制作するかのように、デザイナーとエンジニアがタッグチームを組んだ。

エアクリーナーの搭載位置でもひと苦労

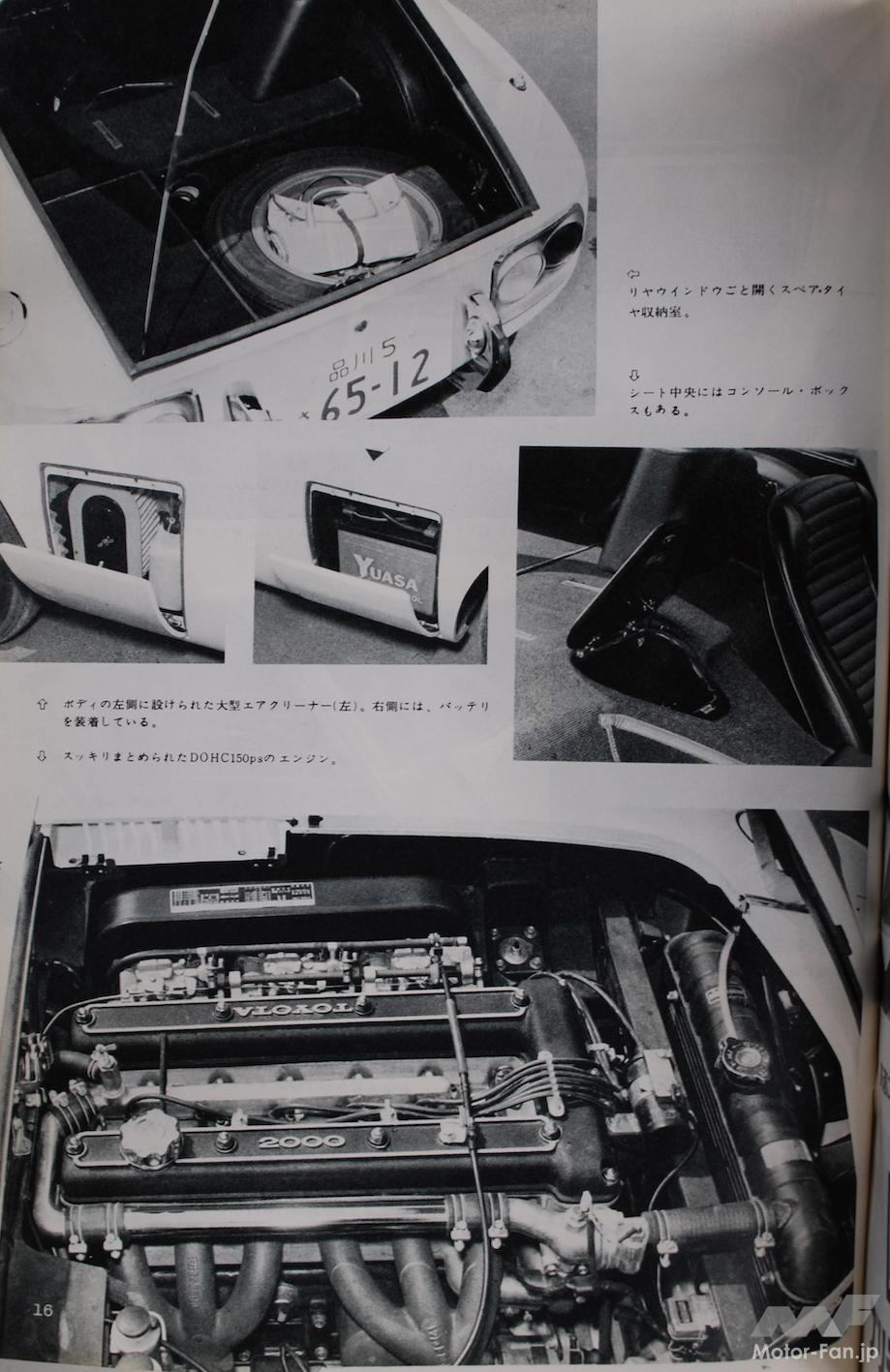

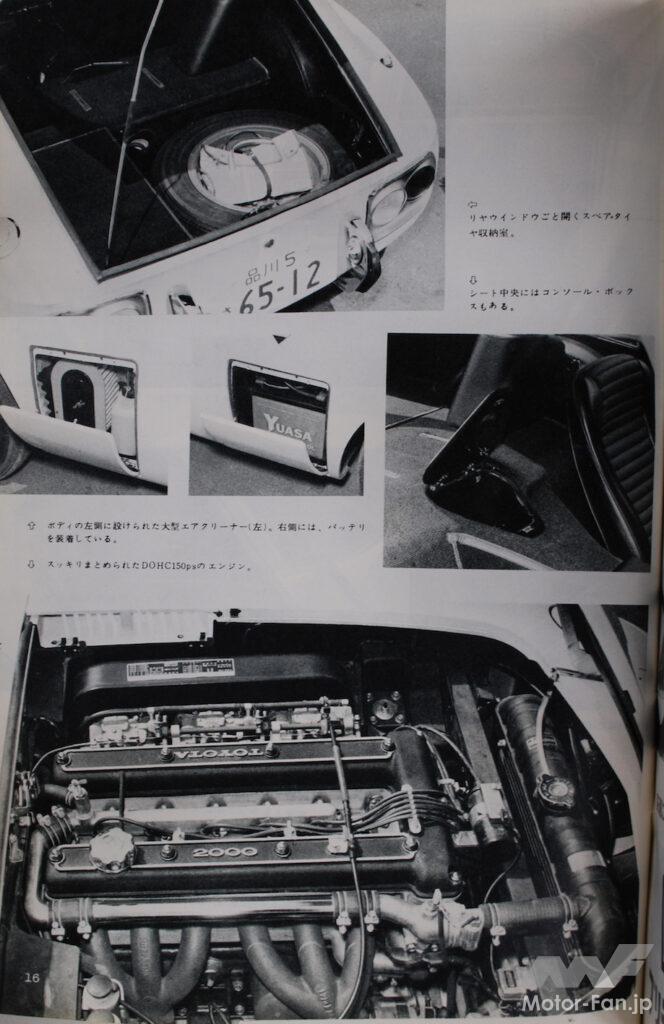

TOYOTA 2000GTの開発が本格的に始まった頃、ボディ/デザイン担当の野崎喩とエンジン/補器担当の高木英匡は、エンジンルームに入りきらない数々の部品をどう収めるかで悩んでいた。計画開始当初から、直列6気筒DOHCエンジンを搭載することは決まっていた。そこでまず問題となったのが、エアクリーナーケースだったという。

ヘッドカバーが幅広いDOHCエンジンは、どうしてもエンジンルームの占拠率が高い。エアクリーナーケースを薄くして通常の位置に取り付けると、それをカバーするためにボンネットを高く盛り上げなくてはならず、ドライバーの視界を妨げてしまう。ところが、空気抵抗を低減するため極端に低い車高を目指したTOYOTA 2000GTのボンネットは、車高と同様に極端に低くなっていた。

通常の乗用車なら、エンジンより上にエアクリーナーをはじめ様々な補器類が載せられた「2階建て」構造になっている。FF車など、場合によってはエンジンの下に変速機が搭載された「3階建て」になることもあった。

この難題を解決するためにTOYOTA 2000GTでは、ステアリング機構をエンジン前方に配置するなど構造を大きく変更して、今までになかった「平屋建て」構造に挑戦。「平屋建て」は空力抵抗を低減するだけでなく、スポーツカーに大切な運動性能を左右する、重心位置を低くするという大きな効果ももたらした。

行き場を失ったエアクリーナーのために、デザイナーとエンジニアは計画図を再検討した。エアクリーナーだけではない。バッテリーブレーキブースターなど、スペースをとる補器類が狭いエンジンルームに収まりきらず、居場所を求めてさまよっていた。

そこで、デザイナーとエンジニアのタッグチームが目を付けたのが、ロングノーズを採用したために出来たフロントタイヤとドアの間にある空間。黎明期の自動車がスペアタイヤを搭載していた場所に、TOYOTA 2000GTのエアクリーナーとウインドウウォッシャータンク、バッテリーを納める場所を見出したのである。それが外観上の特徴でもあるサービスリッドになった。

さらに、「エアクリーナーに新鮮な空気が入らない」と大騒ぎになったこともあったという。ボディサイドに移ったエアクリーナーに入る空気がホコリっぽくて使えないというのだ。フロントフェンダーに穴を開ける、フロントフェンダーにダクトを取り付けるなどの様々なアイデアが出たが、どれも使えなかった。

だが、デザイナーとエンジニアのタッグチームの議論を傍らで聞いていた河野二郎主査の「フロントフェンダーとインナーフェンダーの間にフレッシュエアーを通したらどうだ」というひと言でたちまち問題は解決した。そこには盛り上がったフロントフェンダーで出来た三角形の隙間があったのだ。

TOYOTA 2000GTの平屋建て構造は、デザイナーとエンジニアがともに協力して開発を進める開発手法だったからこそ、デザインの美しさを損なうことなく、しかも性能を妥協することなく高いレベルで両立出来たのだ。(文中敬称略)