「バルブ挟み角は狭いほどよい」のか?

4ストロークエンジンのバルブレイアウトの歴史を遡れば、サイドバルブ(SV)にいき当たる。SVはクランク脇のカムシャフトから上方向に長いバルブステムを突き出してバルブを上に開ける。吸排気バルブはシリンダーと平行に一直線に並ぶ。バルブがシリンダーヘッドに配置されるようになったOHVでも同様。吸排気方向が同一のカウンターフローでは吸排気バルブ相互に角度などつかないのだ。クロスフローになり、燃焼室が半球型となると吸排気バルブは相対するから、ここで初めてバルブ挟み角という用語が出現する。2バルブ時代のバルブ挟み角は60度~90度あたりが常識だった。それより狭くしても広くしても、バルブの開口面積を稼げないからだ。

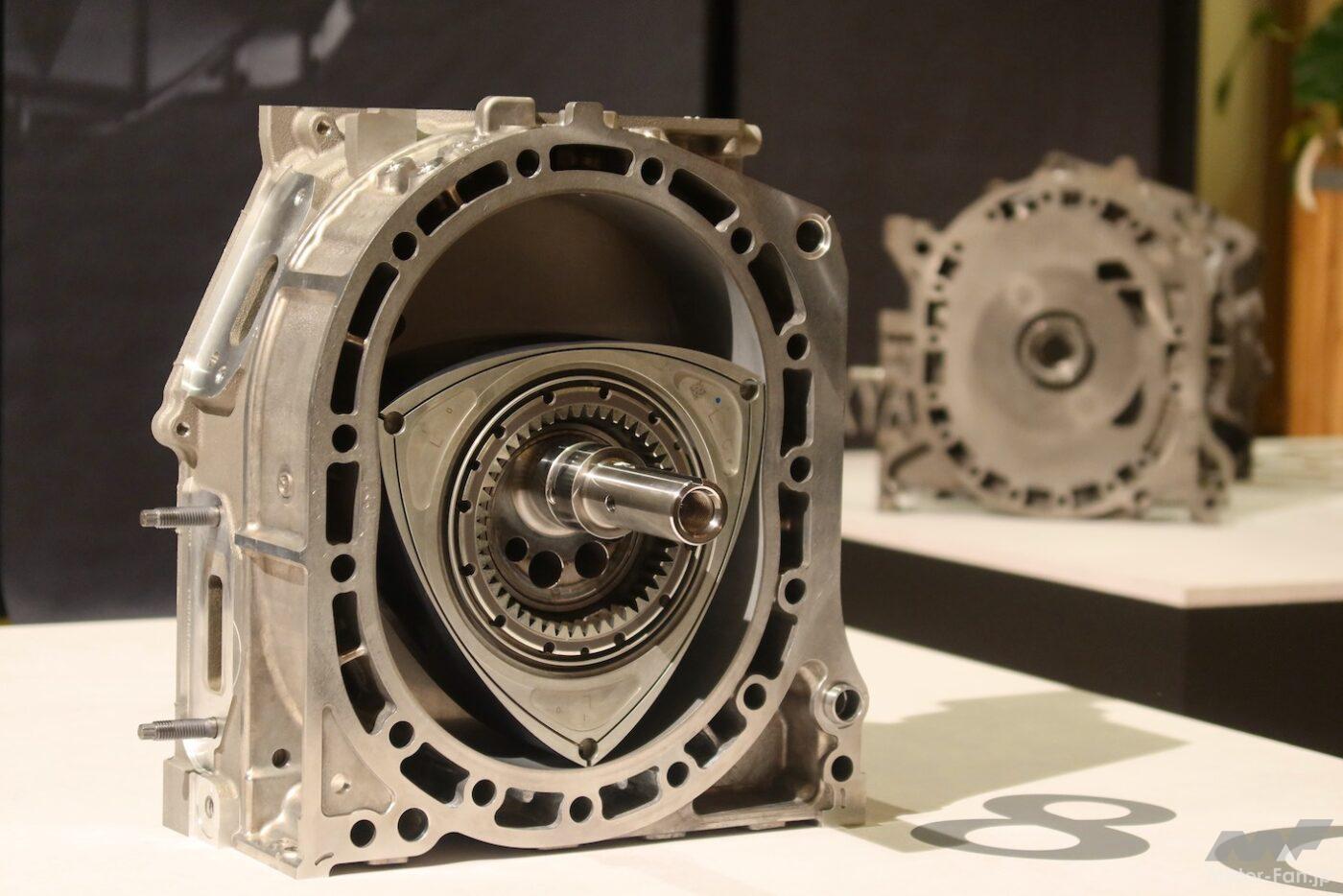

ところがDOHC4バルブ+ペントルーフ型燃焼室の登場で事情は一変する。バルブ面積の問題がクリアになると、今度は吸気ポートを立てて吸気をなるべくダイレクト&スムーズに導くことが肝要とされたからだ。しばらくしてエンジンの効率向上のセオリーが確立されると、燃焼室をコンパクトにして冷却損失を減らすことも求められたから、バルブの挟み角はどんどん狭くなっていった。DOHCの祖である1912年のプジョーL72(2バルブ)の挟み角が90度だったのに対し、1960年代初のペントルーフ型燃焼室を採用したといわれるコスワースFVAは40度、その発展型であるDFVは32度。昨今の高効率エンジンでは20度前後となった。

歴史と共に狭くなる挟み角

「バルブ挟み角は狭いほどよい」ということが常識化した現在に、トヨタがTNGAプラットフォームによるモジュラーエンジンのコンセプトを発表した時は腰を抜かした。なんと旧来より挟み角を拡げて41度にするというではないか。なんでも挟み角を狭くして吸気ポートを立てると、却って吸気がバルブの傘に当たって乱れ、強いタンブル流を得られないからだという。一体なにが正しいのかわからない。極端に挟み角を狭めて燃焼室を小さくすると、直噴エンジンではインジェクターの置き場に困るからではないか、と邪推するのだが……。

上左はDOHC4バルブ・クロスフローのポート。上右のSOHCカウンター2バルブ・カウンターフローと比べれば、バルブ挟み角とはクロスフローエンジン特有のものだとわかる。

クロスフローでもディーゼルエンジンは燃焼室がピストン側にあってヘッド下端は偏平なので、バルブは直立=挟み角ゼロである。

DOHCでもバルブ挟み角はゼロという事例は存在する。直噴ディーゼルエンジンは燃焼室をピストン側に設けるために、シリンダーヘッド下端は真っ平ら。だからバルブも直立している。タンブルやらスワールやらもガソリンエンジンと違って吸気行程ではなく膨張行程に入る直前に燃料を噴くから、タンブルやらスワールやら吸気ポートの工夫で筒内流動を促進して乱れを増加するという理屈に意味がない(スワールによる混合気の流動は必要)し、シリンダーヘッドの加工コストも安くなる。

4ストロークエンジンはバルブのレイアウト次第で燃焼効率が変わるのが厄介。場所も取るし部品も多い。EGRといい、水噴射といい、エンジンの歴史は繰り返すのである。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)