レーシングエンジンの冷却システムについて、カルソニックカンセイを訪ねた。かねて、市販車用とレース用の違いに興味があったため、まずはその違いについて質問をぶつけてみた。

レーシングエンジンは、つねに高回転高負荷で回り続ける。対して、市販乗用車はストップ&ゴーの頻度が高く、特に渋滞路など「エンジンは回っているのに通過風がない」状況ではラジエーターに負担がかかるのではないかと思っていた。少し前の車でも、じりじりとしか進まない炎天下の渋滞路でみるみる上がっていく水温計の針に肝を冷やしたものだが……。

「いまの市販車では、そのシチュエーションはもはや厳しくありません。昔の車はエンジンファン(エンジンカップリングファン)で強制冷却していましたが、現代の車はほぼすべてがモーターファン(電動ファン)。必要なときに充分に冷却できるんです」

高速道路で登坂するなど、エンジン負荷の高いときのほうが、ラジエーターには負担になる。これはレーシングエンジンでも同じことだ。エンジンが高い熱量を発するときが、冷却システムにとって最大の仕事を発揮するときなのである。

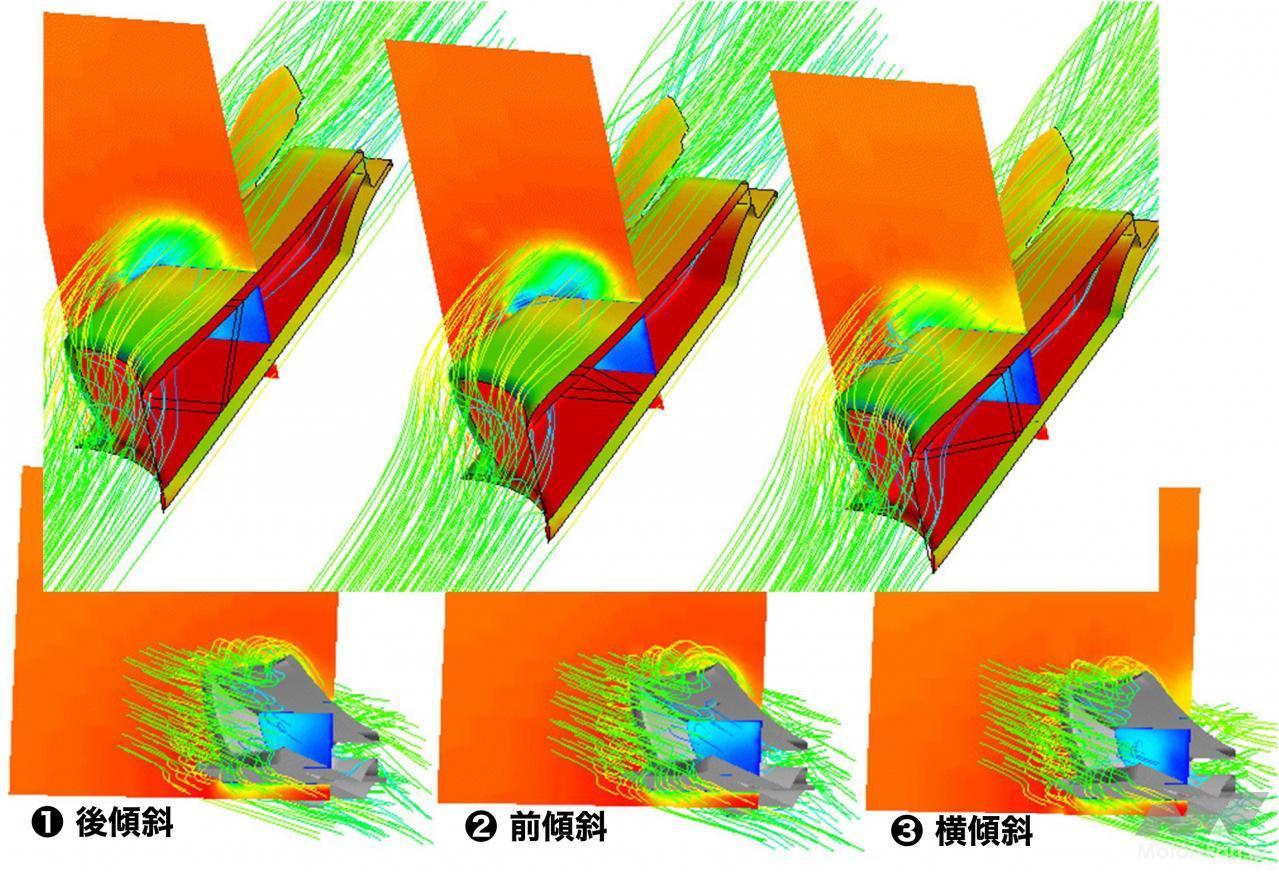

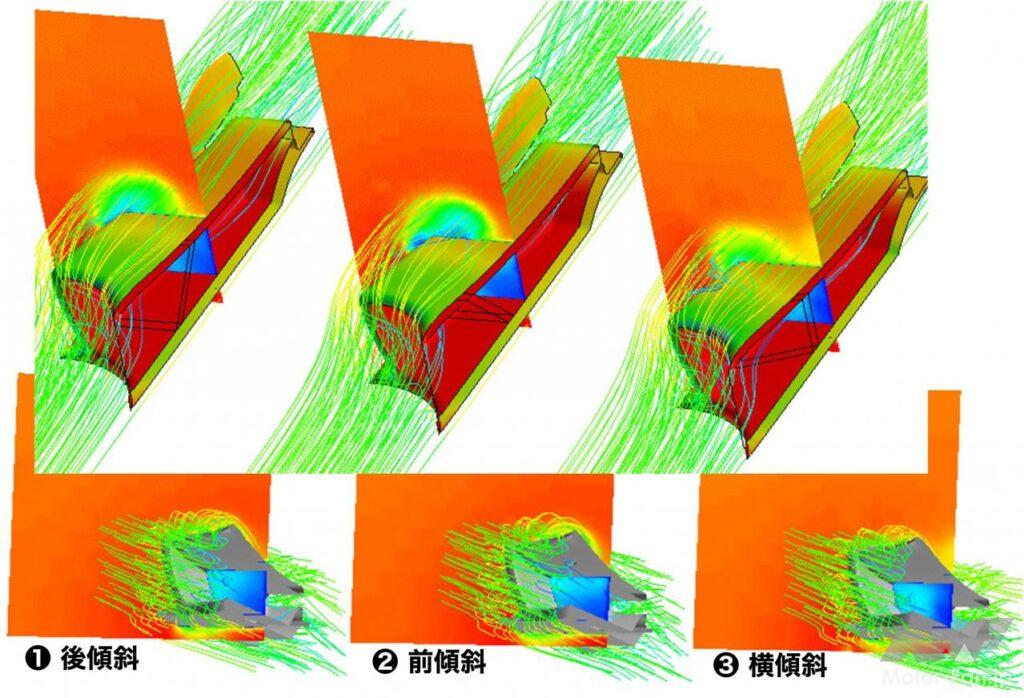

また、レーシングカーは極端に冷却口を大きくしてしまうとCd値が悪化、空力性能を損ねてしまう。ラジエーターを冷やすことは必要だが、上手にバランスを取ることが肝要だ。極端な例を挙げれば、インディのオーバルコースにおいてはラジエーターの通風抵抗をあえて上げたほうが、タイムが向上する。普通のコースでは風が入らないような形状でも、250~300km/hでオーバルコースを走り続ける条件では、Cd値の改善と冷却性能の向上の二律背反が両立できるのだという。

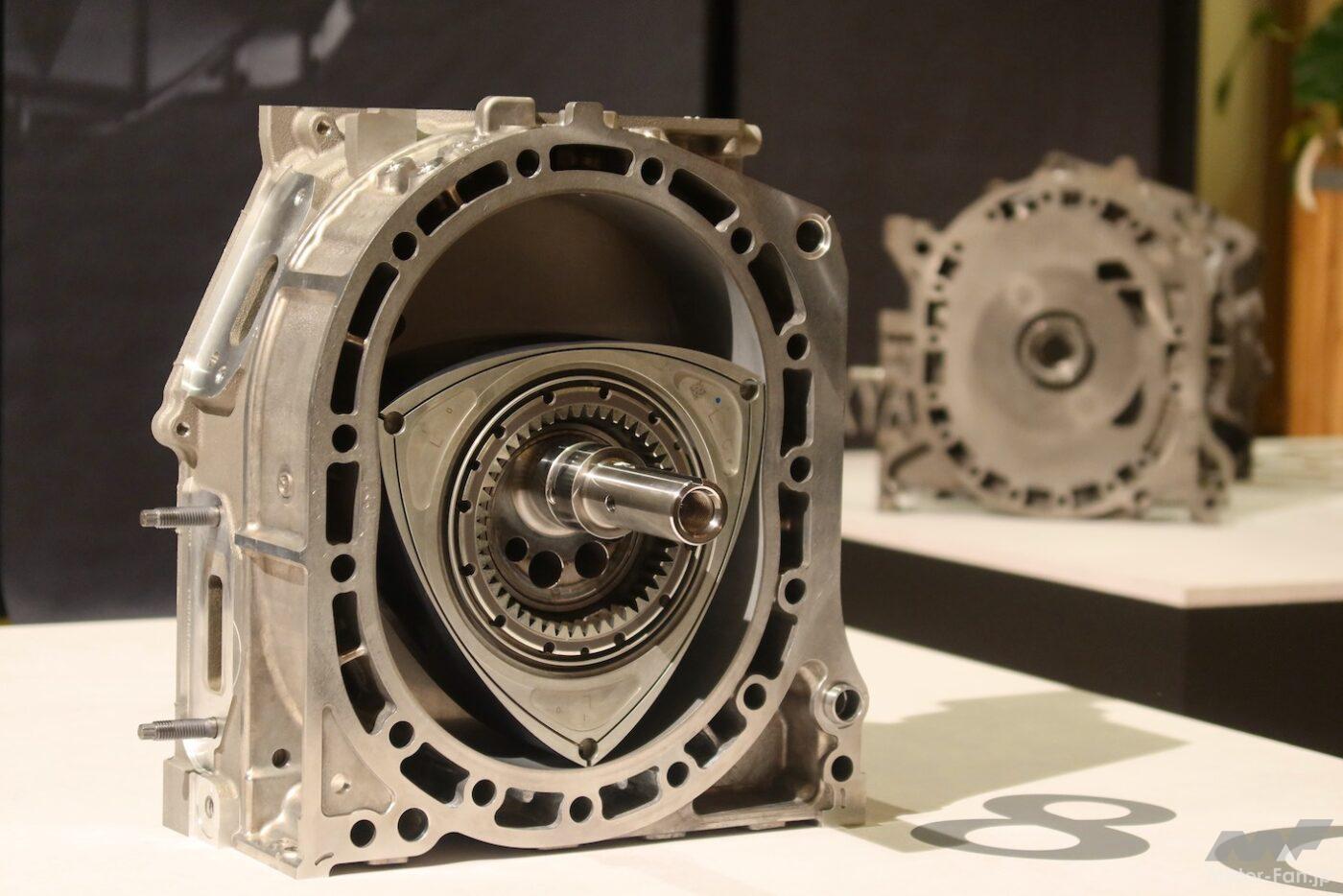

「むしろ、風よりも冷却水です」と、エンジニア氏はいう。乗用車が一般路を走っているときのエンジン回転数は、せいぜい3000rpm。それに比べてF1のエンジンであればアイドリングですでに4000rpm程度、最高回転数では18000rpmにも届こうという数字だ。この違いはエンジンで駆動されるウォーターポンプの吐出量にそのまま現れる。冷却水の流速が高いと、密閉サイクルの中でも熱交換の効率が高まるわけだ。

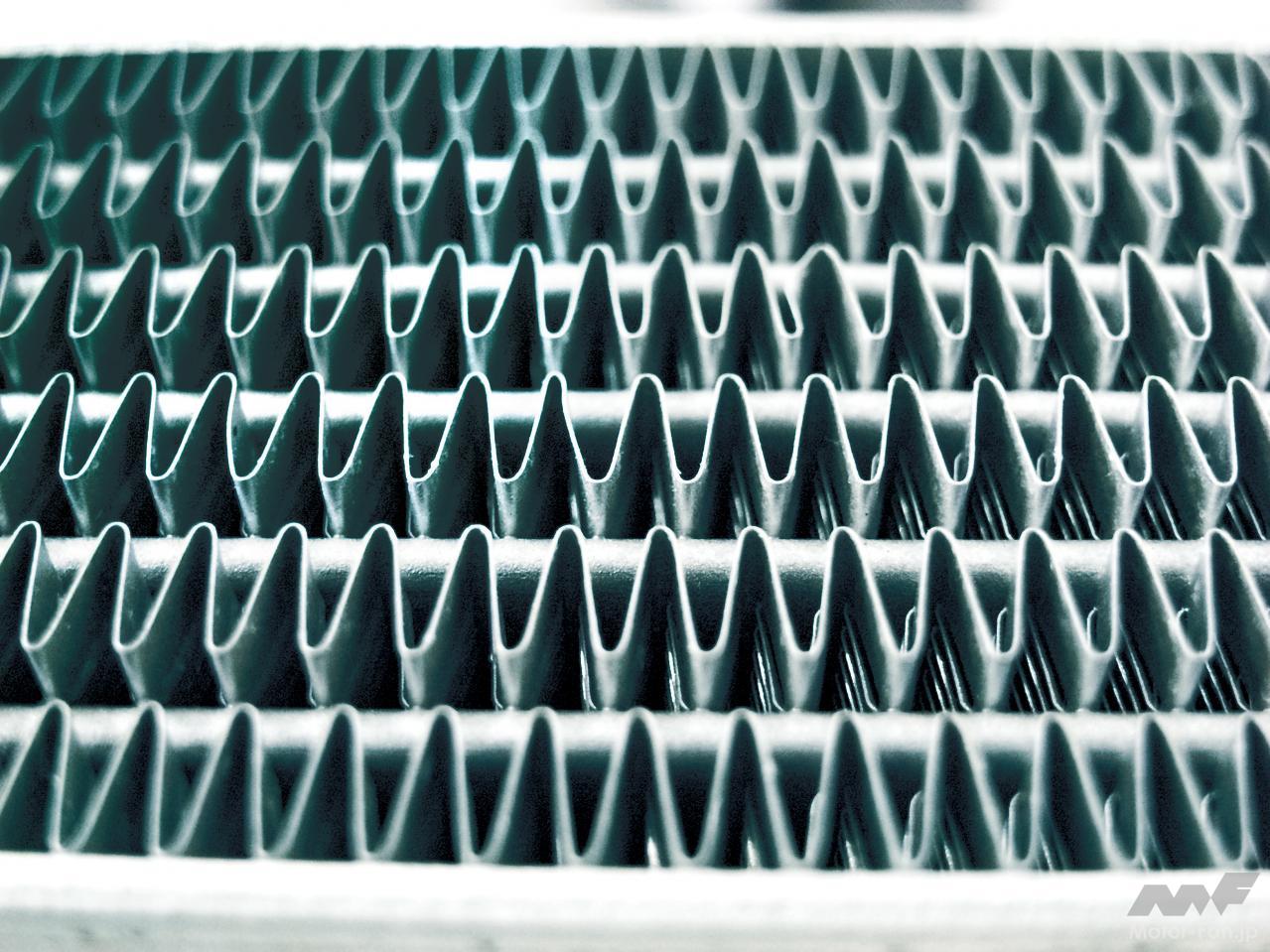

さらに、レーシングエンジンに要求される冷却システムの要件は、耐圧である。高回転で駆動するウォーターポンプから次々と吐き出される冷却水を受け止めるということは、レース用のラジエーターには高耐圧の仕様が求められる。カルソニックカンセイが「B型」と呼称するラジエーターチューブは、同社が日産のグループC参戦時代に採用を始めたもので、いまでは当たり前の構造(解説参照)。市販車を含め、各社のラジエーターが同様の構造を適用している。

「グループC時代の実績と財産は、いまでも非常に大きいですね。たとえば、当時の燃費規制対応やターボチャージャーの吸気温度制御の技術などは、現代の市販車におけるダウンサイジングエンジンにも通じる技術です」

いっぽうで、市販車のラジエーターとの大きな違いは、耐熱衝撃性である。市販車の冷却システムにはサーモスタットが備わっている。暖機時に流路を遮断し、エンジン周りだけで冷却水を循環させて水温を早く高めるためだ。水温が充分に上がってからサーモスタットが開き、温水がラジエーターに流れ込むと、冷たい冷却水にさらされていた金属が温度変化によって熱膨張し、チューブとプレートの接合部に応力集中が発生する。そこで、亀裂による洩れを防ぐために発生応力を緩和する構造としている。そもそもサーモスタットを持たず急激なラジエーター温度変化が生じないレーシングエンジンにはない、市販車ならではの対応策だ。

容易に想像できるように、レース用と市販車用では走行条件、環境が違う。レースに必要なのはとにかく性能、耐圧性であり、究極のラジエーターが求められる。市販車は、それに加えコストをバランスさせなくてはならない。市販車に展開する際に「性能がいいから」という理由で、開発や製作に時間をかけてしまっては、結果として高コストになってしまう。

「24時間耐久などの例外はあるにせよ、ワンレースはおよそ2~3時間。その間に、B型チューブのようにさまざまな新しい技術を検証することができるのです。市販車での検証となると、たとえば3年から5年かかってしまいます。したがってレースは、そのために非常に有効な場でもあるんです」

最たる例がF1用のラジエーターである。世界一をねらうために毎年の刷新を繰り返す。その開発スピードは「見習わなくてはいけないところがあると思っています」という。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)