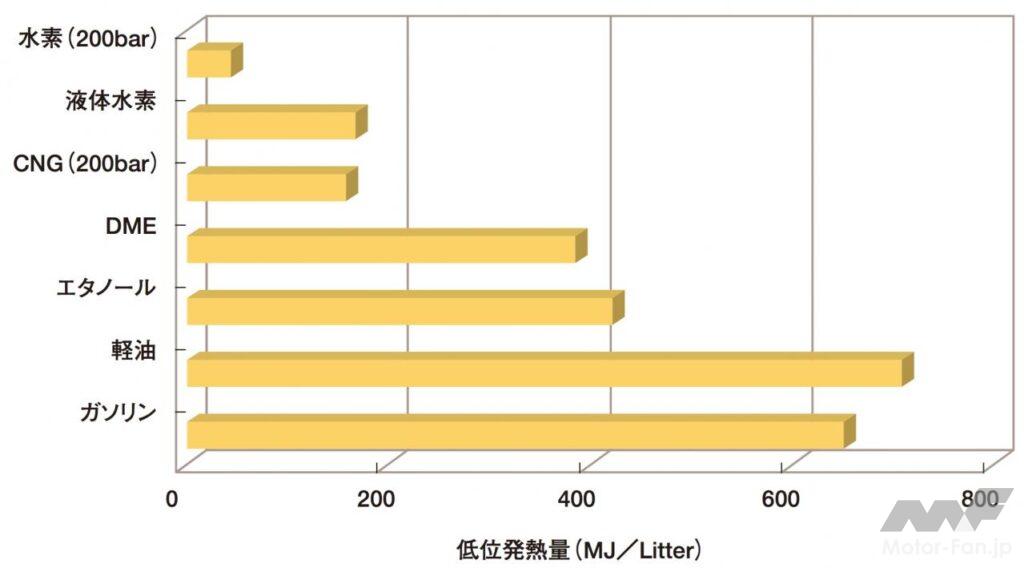

ガソリンと軽油は常温・常圧下で液体であることが最大の特徴と言える。容器に入れて手軽に持ち運ぶことができ、しかも、ある程度の期間は保存できる。つくり溜めが難しい(二次電池の性能が低い)電気と違って貯蔵が簡単であり、現在ではインフラも整っている。依然として自動車燃料の主役である理由はここにある。ちなみに、大人ひとりが1日8時間の一般的労働を行なうときに必要なエネルギー量(150Wh)をガソリンに置き換えると、ガソリン1ℓは約1週間分に相当する。唐突な例えだが、2ℓ入るPETボトル1本の液体が2週間分の労働エネルギーに相当するという点は、考えてみれば驚きである。

しかし、ガソリンは簡単に製造できるわけではない。とくに、現代に流通しているような環境負荷を抑えた良質なガソリンとなると、一定の製造装置が必要である。原油を蒸留して得られる軽質成分をさらに分解・改質し、それらをブレンドすることでガソリンは精製される。

ところが、厄介なことがひとつある。原油は産地によって成分が違うのだ。同じ油井から得られる原油でも、日によって微妙に成分が違う。元来が地下深くから掘り出す天然資源なのだから、金属や泥水の混じり具合が時と場所によって違うというのも無理はない。たとえば、中東産原油の代表格であるアラビアンライト種を例に取れば、高温に熱してガス化し、蒸留する段階で得られる成分は下の円グラフのようなものだ。総じて「軽い」成分が多く、だから「ライト」と呼ばれる。

同じく中東で算出されるアラビアンヘビー種と比べても、アラビアンライト種は比重(15/4°C)が0.858、粘度(37.8°C)6.14、硫黄分1.80%であるのに対し、アラビアンヘビー種は同0.886/18.9/2.40%である。硫黄分だけで見ると、クウェート産は2.50%でアラビアンヘビー並み。いっぽう粘度では中国・大慶産は29.8もあり、流動点も飛び抜けて高く「常温では流れない」という不思議な原油である。

性状の違いは、常圧蒸留で得られる成分の違いとなって表れる。沸点が低い順に石油ガス/軽質ナフサ(20~100°C)/重質ナフサ(100~150°C)/灯油(150~235°C)/軽質軽油(235~343°C)/重質軽油(343~565°C)/残油(565°C以上)と分類すると、中東産は総じて軽質成分の抽出比率が大きい。ただし硫黄分が多いため脱硫工程が厄介になる。また、つねに変動する石油製品事情に対応するため、精製技術の革新も求められる。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)