今でこそダウンサイジングやミラーサイクルという言葉は珍しくなくなったが、これを初めて市販化したのはフォルクスワーゲンでもドイツでもなく、日本であることは誇るべきである。実現したのはマツダ、1993年のことであった。VW・TSIが登場する12年も前である。

あらためて、言葉の意味をおさらいしておこう。

・ダウンサイジング = 総排気量やシリンダー数を減らし、抵抗を低減する

・ミラーサイクル = バルブ開閉を制御し、圧縮行程<膨張行程とする

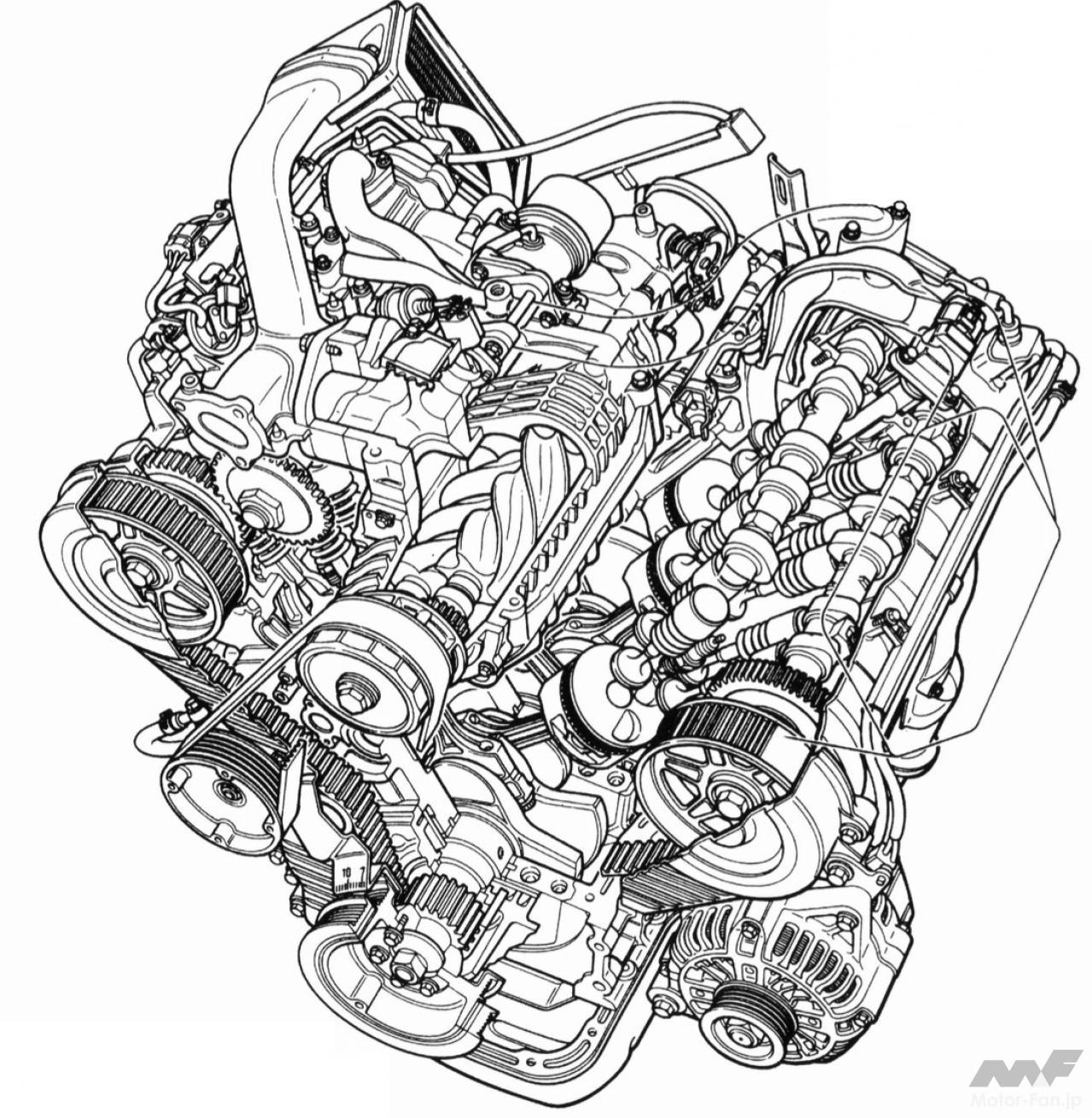

KJ-ZEM型は3ℓ級の性能を2.3ℓで発揮し、2.0ℓレベルの燃費性能をねらった。その達成手段として用いられたのがミラーサイクルである。

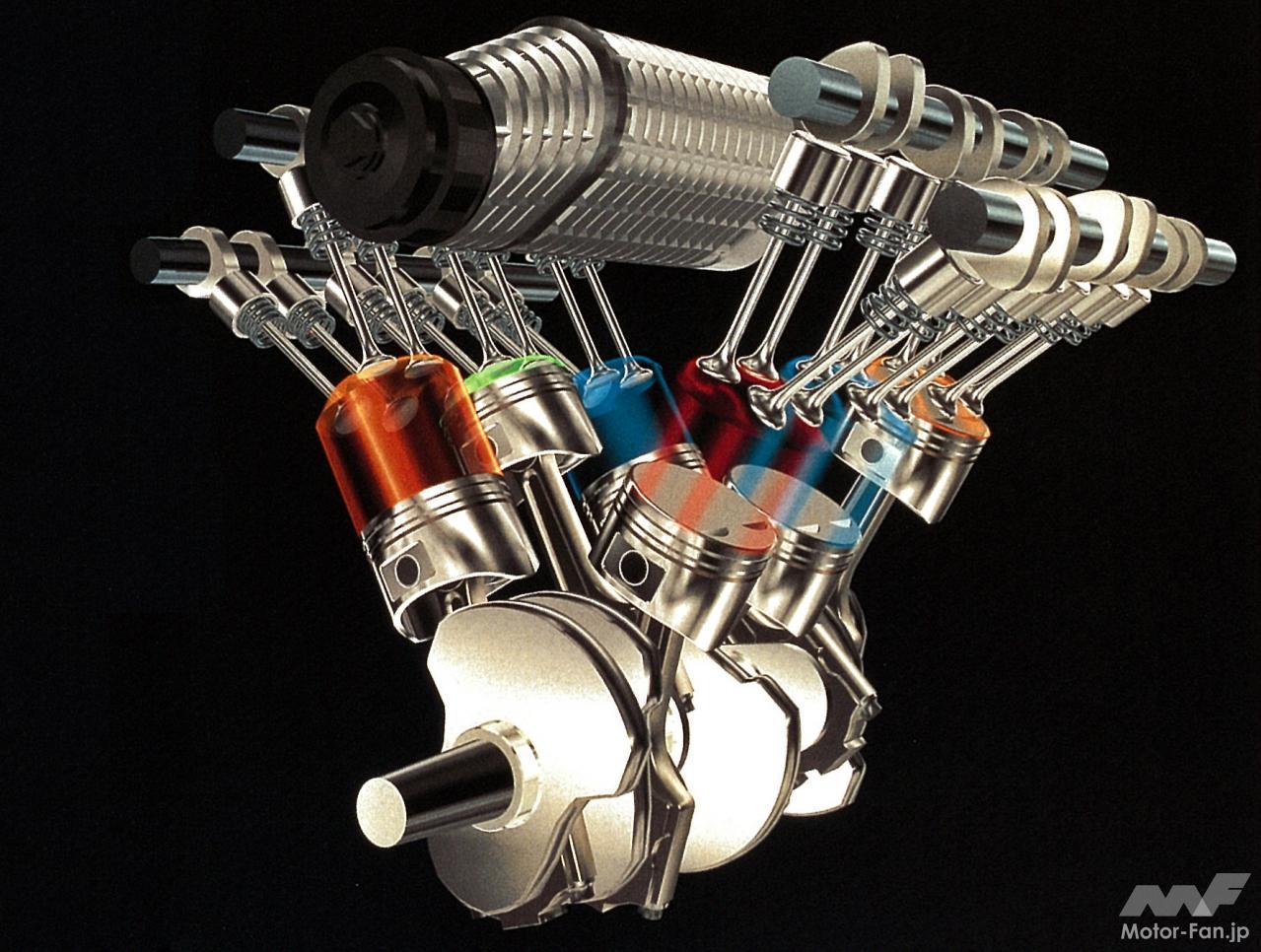

「ミラーサイクル」をもう少し詳しく言えば、理論的には下死点から開始する4ストロークサイクルの圧縮行程について、吸気バルブを吸気行程の最中に閉じてしまう(=早閉じミラーサイクル)あるいは圧縮行程が始まってもなお閉めない(=遅閉じミラーサイクル)ことによって、実質的な圧縮行程を短くする手段。これにより、その後の膨張行程はフルストローク(上死点から下死点)であることで相対的に「圧縮行程<膨張行程」とすることができ、結果として高膨張比サイクルとすることができるという仕組みである。

このうち、KJ-ZEM型は遅閉じミラーサイクルを採用している。理由は、当時の技術的な限界だった。

早閉じミラーサイクルの場合、吸気行程中にバルブを閉じたあとになおピストンが加工すると筒内の圧力は下がり、温度を下げることができる。これを冷凍サイクルといい、ノッキング耐性を大幅に高めることが期待できるのだが、高回転時には実質的な吸気量が少なくなり、十分な性能が望めなくなってしまう。そのためにミラーサイクルでは過給を伴うことが望まれ、KJ-ZEM型もスーパーチャージャーを備えていたが、当時のバルブコントロール技術では遅閉じ型を選択せざるを得なかった。

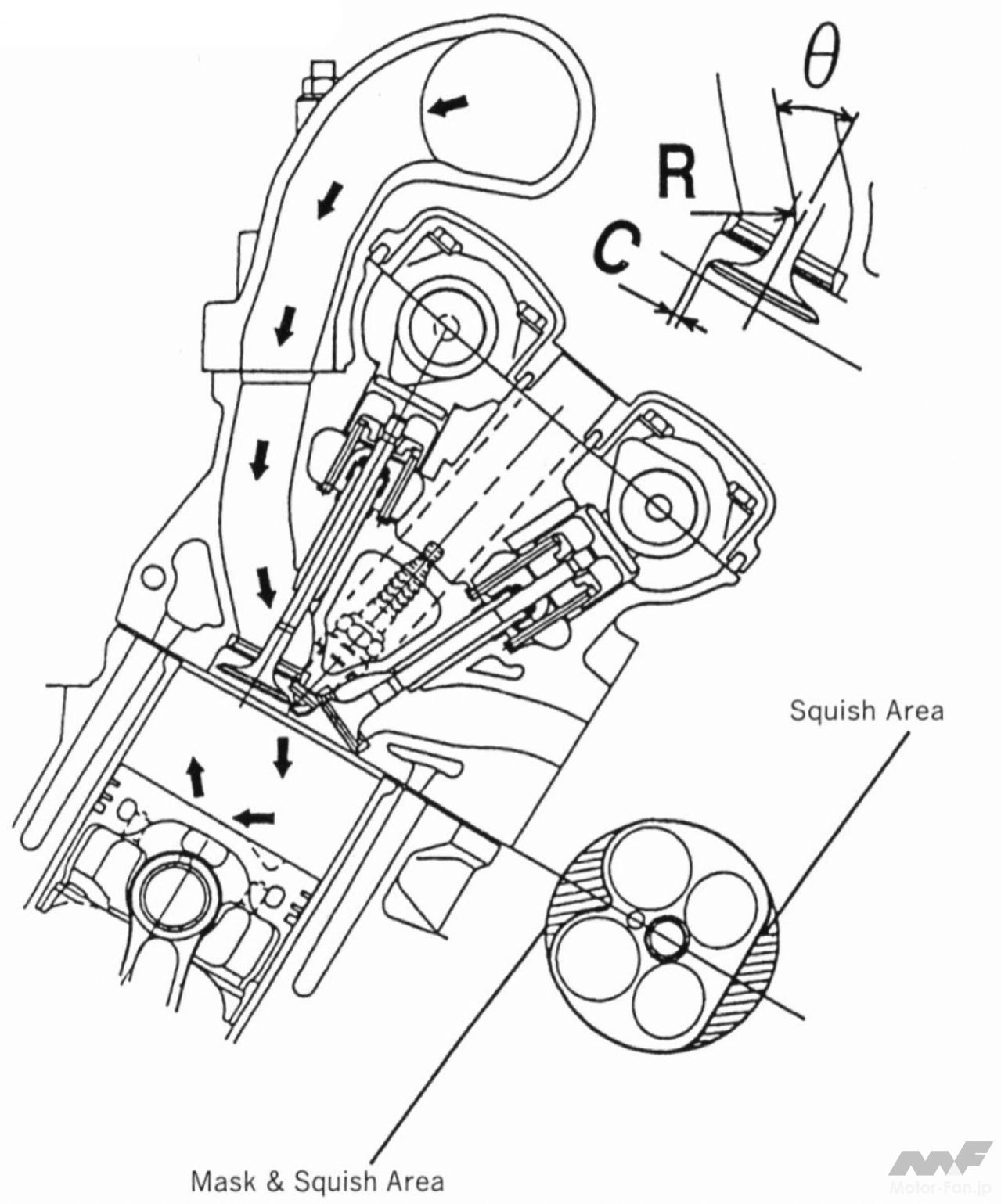

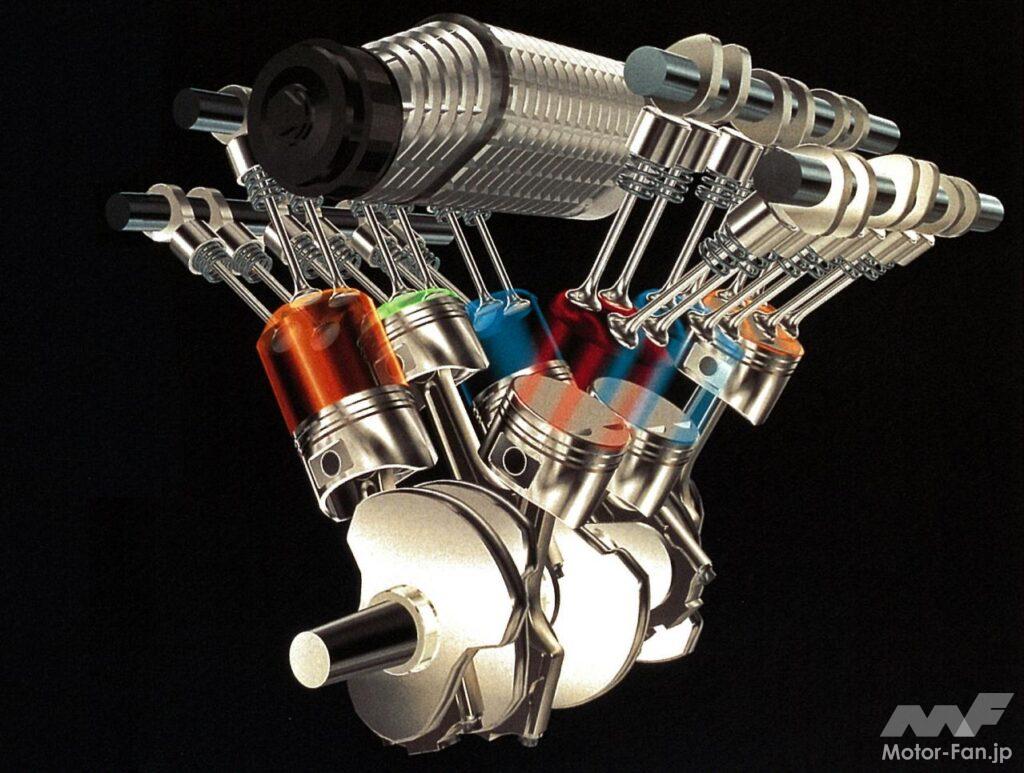

下死点を過ぎ、圧縮行程に入ってから吸気バルブを閉じるということはつまり、筒内の混合気を吸気ポートに押し戻す格好になる。コレクタータンクまでそれが届いてしまうと、空燃比が狂ってしまう。その戻り分を加味して吸気管設計を施す必要があり、ご覧のように吸気ポートは長くなった。非常に立った設計なのは、バンク内に過給機(スーパーチャージャー)を収めるため。

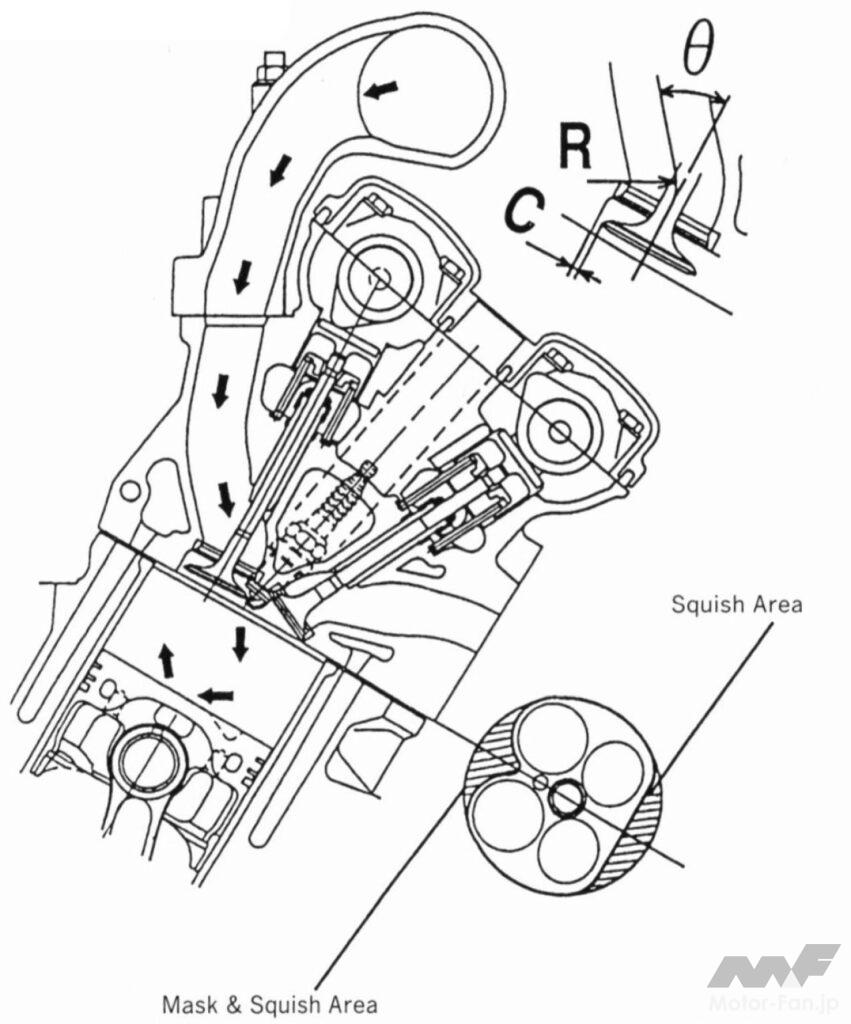

急速燃焼を図るために筒内にはタンブルを起こしたい。しかし縦渦を強くしすぎると今度は早期効率が落ちてしまうことが判明した。双方を満足させるためにとった手段がポートの絞りと燃焼室に設けたマスクだった。

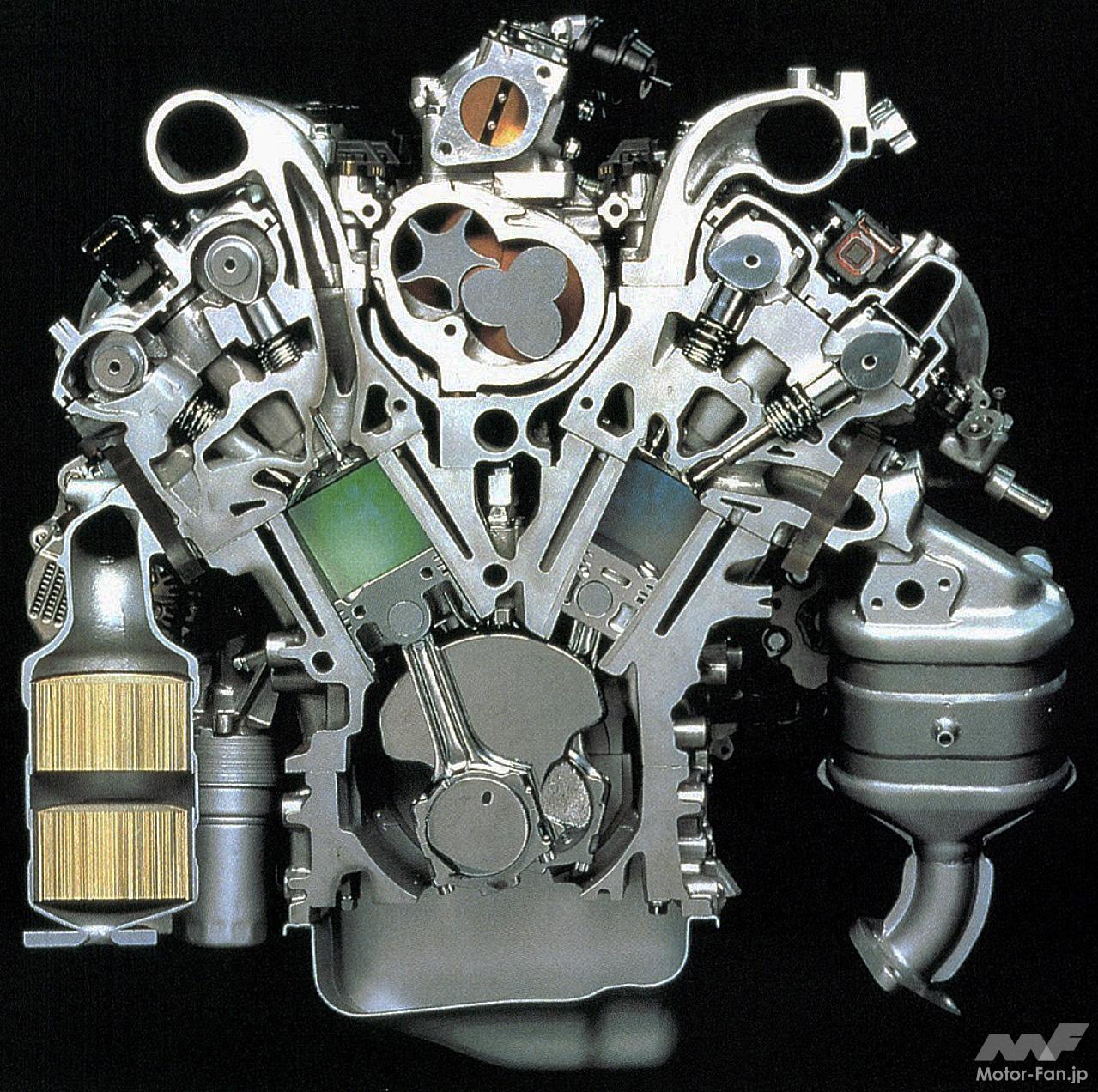

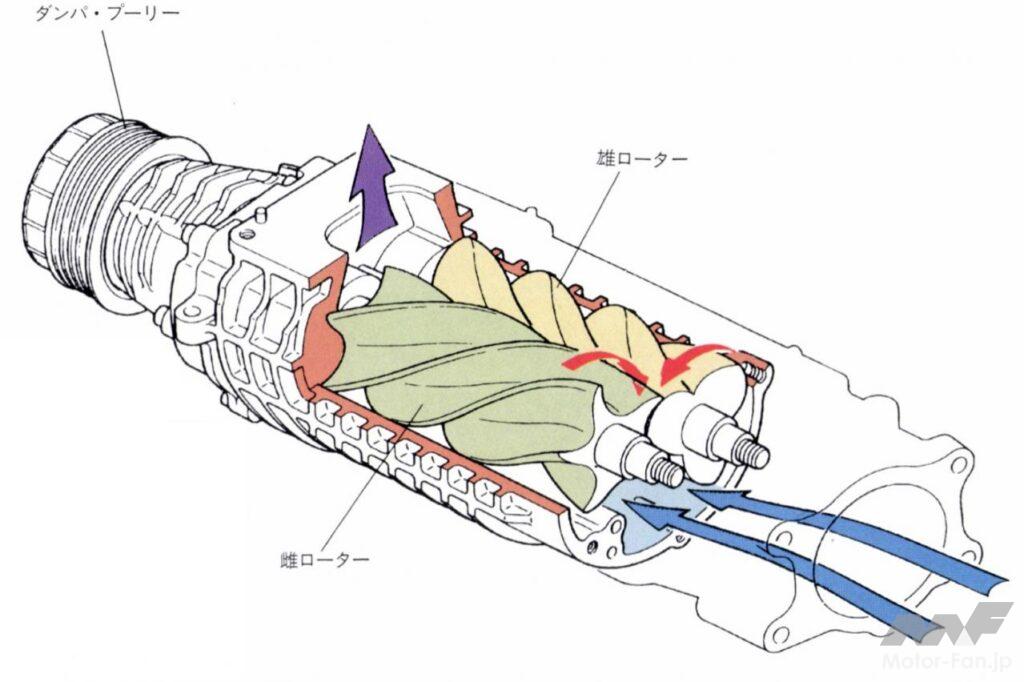

ミラーサイクルによって、吸気量が少なくトルクが落ちてしまうから、それを回復するための手段が過給である。一般的にはターボチャージャーを用いたいが、常に運転状況が変わり瞬間的なトルクが求められる自動車用エンジンでは過給ラグが無視できない。そこで着目されたのがスーパーチャージャーであった。当時、すでに各社でルーツブロワが実用化されていた状況であったが、これらは内部圧縮がなく高過給が望めない。そこでマツダが選んだのがスクリューコンプレッサ(リショルムコンプレッサ)である。

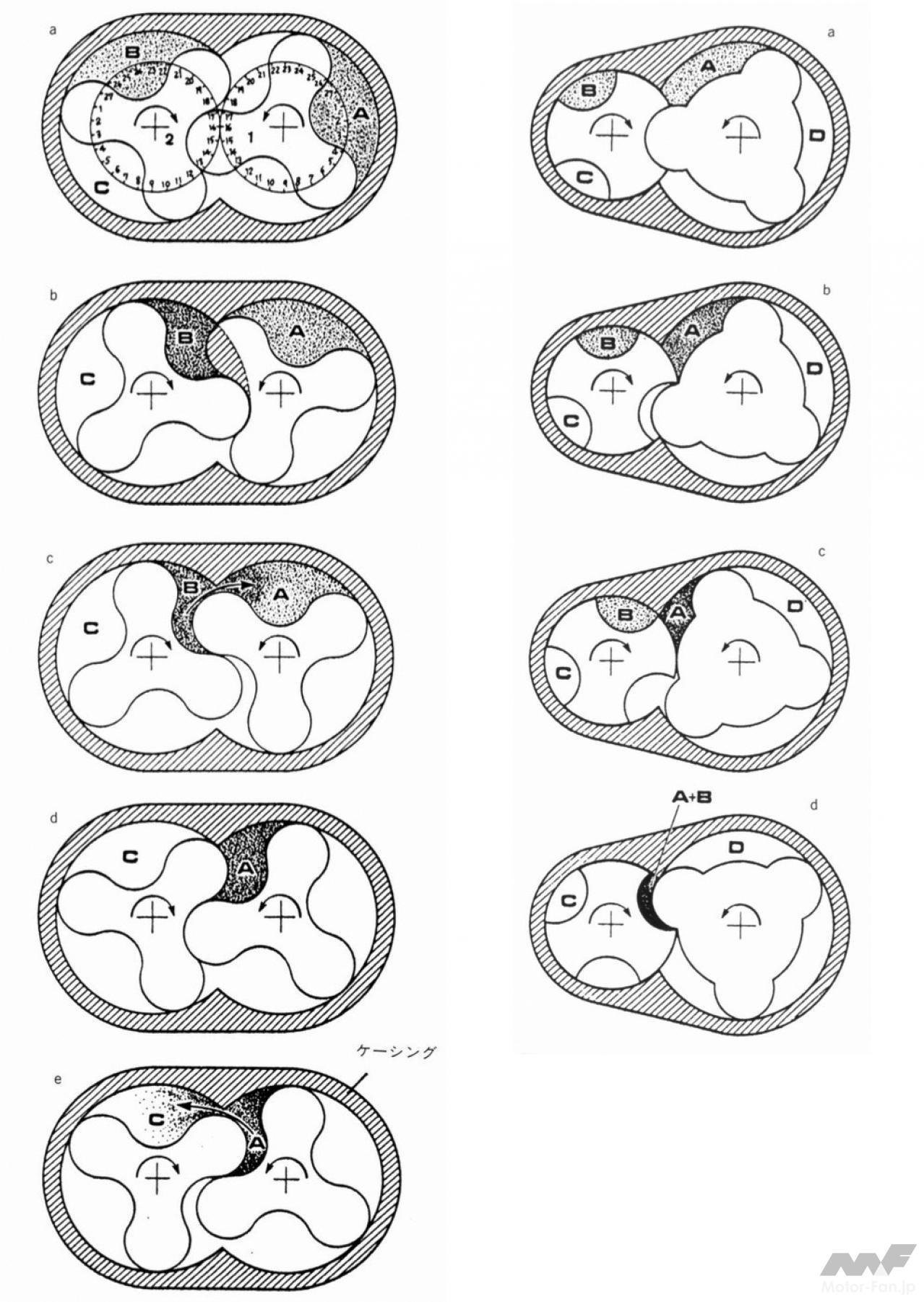

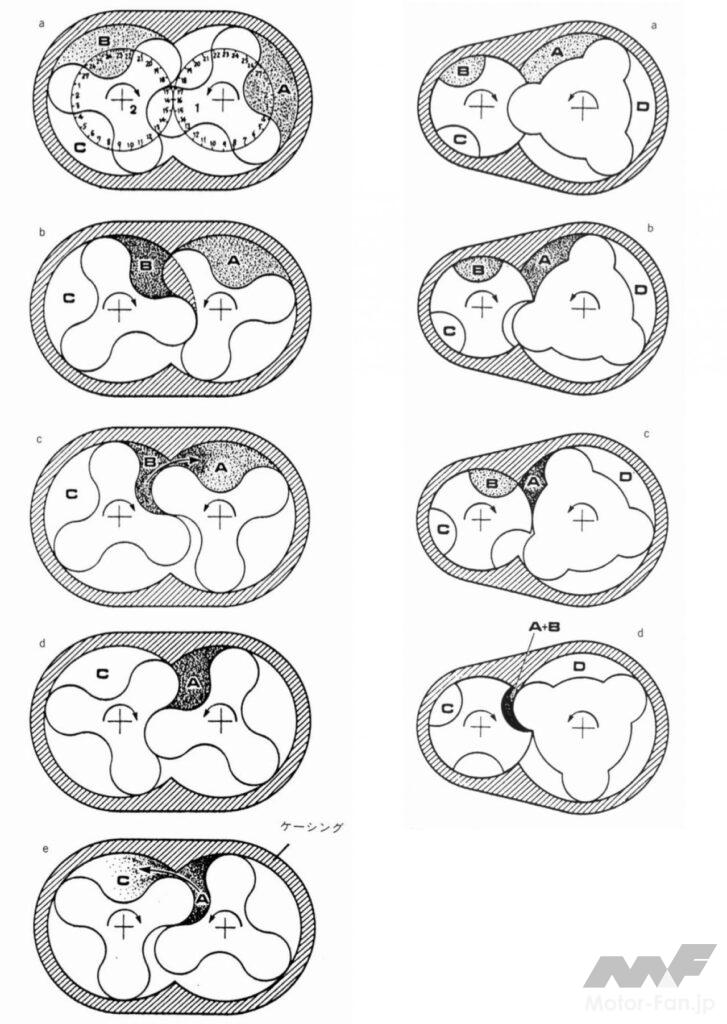

左aに示すAエリアとBエリアの推移を見ていくと、左bではBエリアが圧縮されていき、左cではAエリアと連通、左dではそれがさらに圧縮されていき——と思えるが、左eの状態でCエリアと再び連通、圧力が戻ってしまう。つまり、ルーツ式では圧縮が高まったり低くなったりを繰り返すだけで、つまり吸気の温度が高まってしまうことにもつながる。ならばケース側に漏れない構造にすればばいい。それを検討したのが右列である。兼坂氏はここからさらに検討を進め、雄3葉/雌5葉の見慣れた形状にたどり着いている。

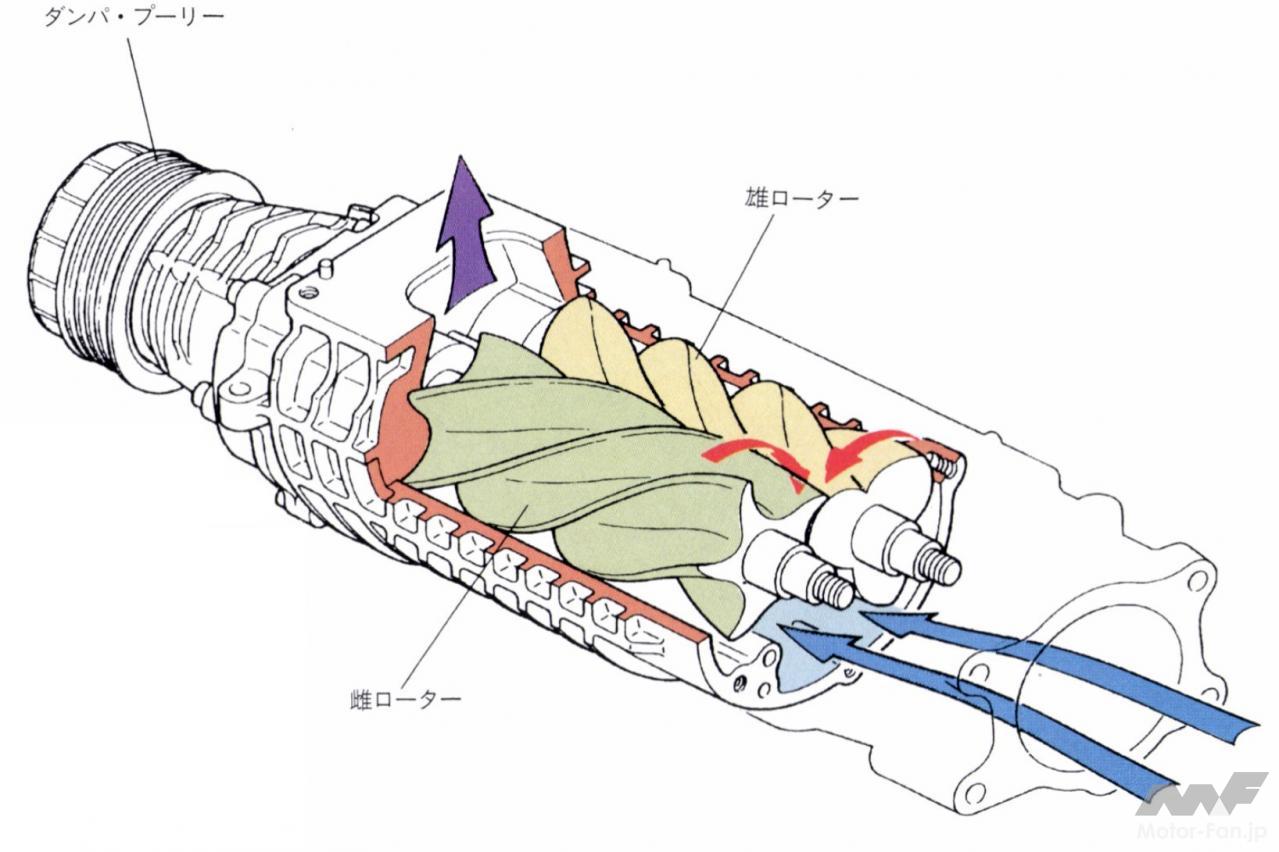

KJ-ZEMはリショルムコンプレッサの製品化に際してIHIと共同開発、実現を果たした。最大吐出圧は160kPa、入力軸最高回転数は7600rpm、雄ローター最高回転数35000rpm/雌ローター最高回転数21000rpm、全断熱効果は最大70%というスペックだった。

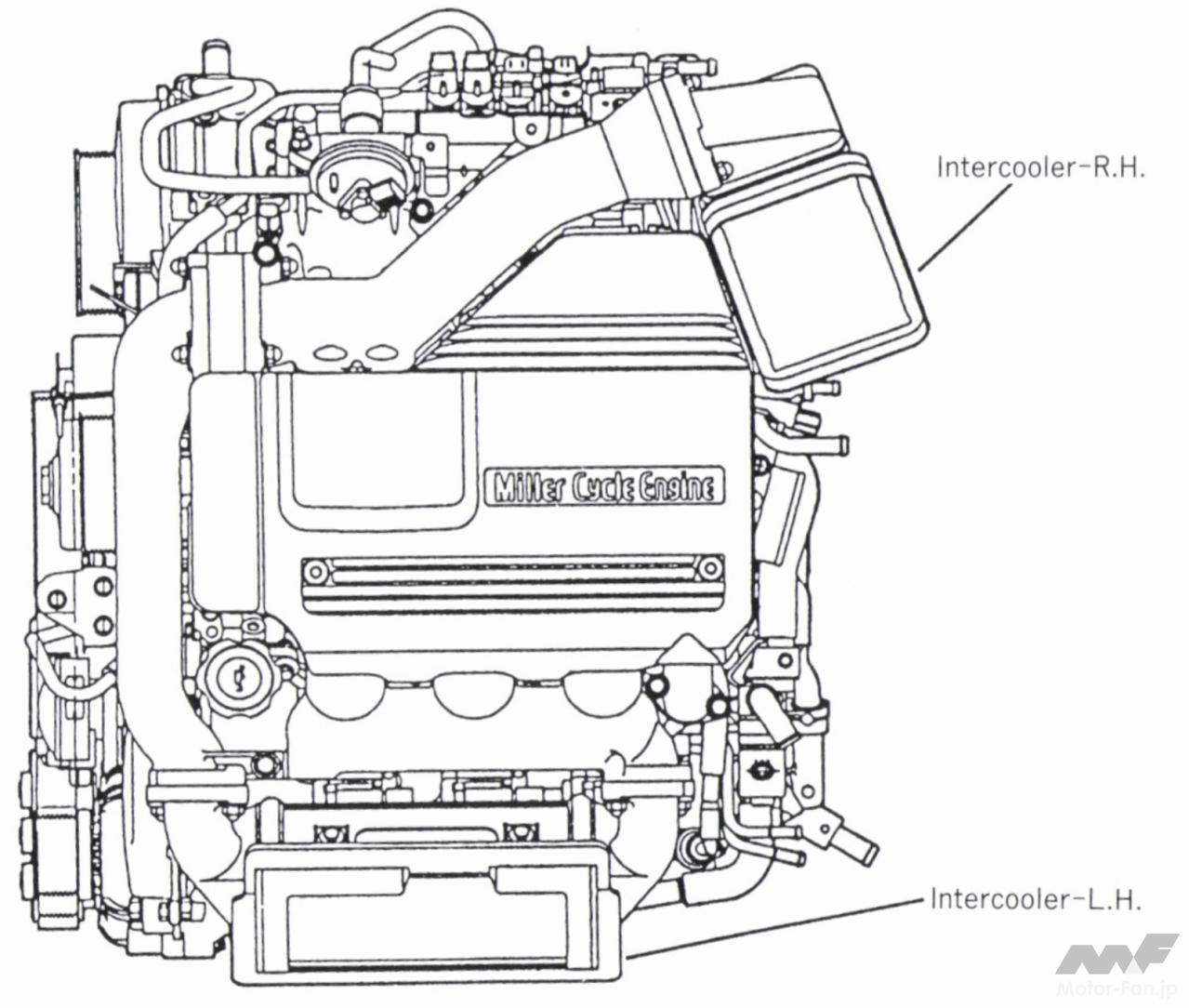

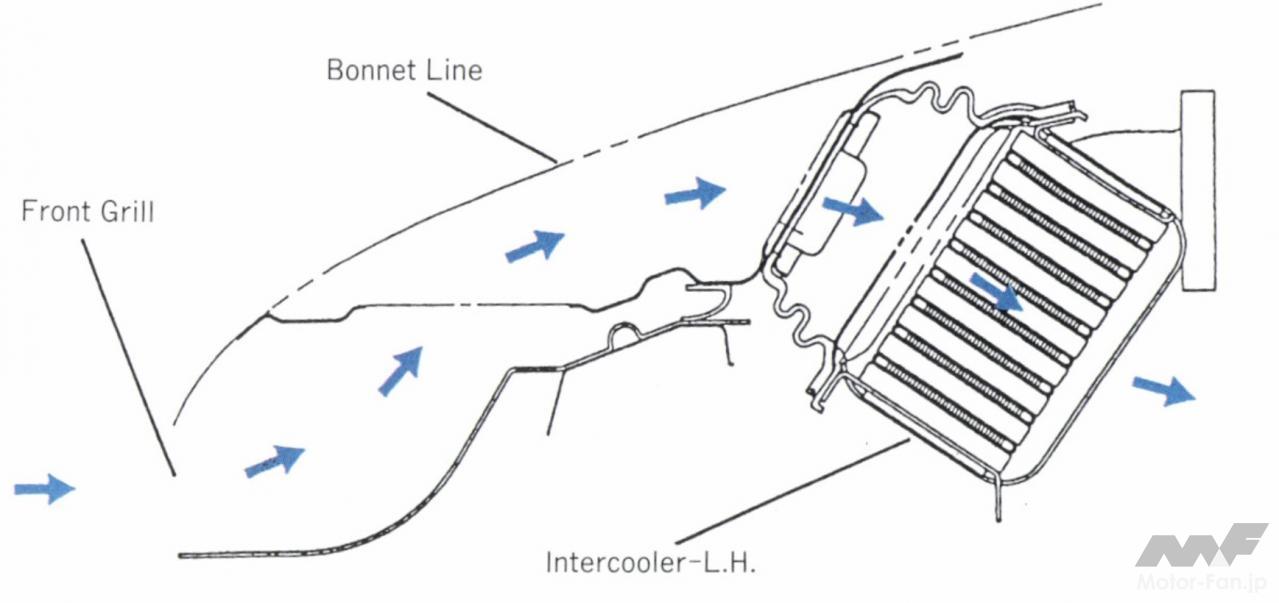

圧縮された空気は温度が高くなるため、冷却したい。KJ-ZEM型は先述のように冷凍サイクルが見込めない遅閉じミラーサイクルだったことから、なお吸気冷却システムが必要。そこで、左右バンク毎にインタークーラーを備えていた。左側のインタークーラーが高さを持ってしまったためどうにもエンジンルームに収まりそうになく、そのため意匠部門と相談してボンネット高さを変更してもらったと、設計者の畑村耕一博士は当時を振り返っている。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)