目次

4気筒エンジン搭載車は星の数ほどあれど…

4気筒エンジンを搭載する国産車は山ほどある。となれば街ですれ違う機会も当然増えるわけだが、「俺は他人と同じじゃ嫌だ!!」という、ひねくれた層も一定数いるわけだ。そんな人々にお勧めのマニアックすぎるマシンを紹介していく。

いすゞ ジェミニ イルムシャーターボ(JT150)

懐の深いハンドリング 欧州チューンの足回り

レア度 ★★★☆☆

スポーティ度 ★★★★★

実用度 ★★★★☆

“街の遊撃手”としてお馴染みの初代FFジェミニ。1985年に発売され、翌年4XC1-T型1.5L直4ターボを載せるイルムシャーが追加された。ドイツのチューナー、イルムシャー社が足回りに専用セッティングを施し、専用エアロやインテークダクト付きボンネットなどを備えたスポーティモデルだ。

「中学生の頃から、カッコ良いなぁと思ってて。いつかは自分で乗ってみたかった1台なんです!!」と、初代FFジェミニ愛を熱く語るのが宮城県“ツインズ”の高橋代表。2台のハチロクを長らく所有しているけど、家族での移動用に手頃なセダンを探していたところ、1988年式ジェミニイルムシャーを発見。飛び付いたのは言うまでもない。

エンジンは現状、吸排気チューン仕様だが、高橋代表には壮大な(!?)夢がある。いわく、「前置きインタークーラーを入れてLINKでエアフロレス制御。ノーマルのもっさりしたフィーリングを改善したい。で、最後は4XE1(1.6L・DOHC)用ヘッドでツインカム化!どうですかこの計画?」。確かに面白そうだ。きっと誰もやってないだろうし。でも、それ以前に発想が変態すぎる!!

メータークラスター左右のサテライトスイッチがダッシュボード周りの特徴。右端のエアコン吹出し口の下にはターボパワーセレクトスイッチが設けられ、Highモード(120ps、18.5kgm)とLowモード(105ps、16.3kgm)を選ぶことができる。ステアリングホイールは標準でmomoだが、高橋代表が隠し持っていた当時物のレノマ4本スポークに交換。

リヤサスは、ピボット位置に近いところで左右トレーリングリンクをトーションビームで連結したコンパウンドクランク式を採用。車高調はブリッツZZ-Rのカローラフィールダー用を加工装着するが、ストローク量の問題から新規製作中。リヤはコイルオーバー化を図りたいとのこと。

ダイハツ シャレードソシアル

ハッチバックは当たり前 あえてセダンという選択

レア度 ★★★★☆

スポーティ度 ★★☆☆☆

実用度 ★★★★★

ダイハツ最後の自社開発セダンとして登場。ここで紹介するのはフロンマスクを一新し、エンジンもパワー&トルクアップが図られた後期型だ。

シャレードは初代からハッチバックモデルが中心で、4ドアセダンが追加されたのは3代目G100系から。ダイハツには一クラス上にセダンの見た目をした5ドアハッチバックのアプローズが存在したため、一瞬シャレードソシアルと混同する可能性も無くはない。

メータークラスターやセンターコンソールにウッド調パネルをあしらって高級感を演出。ハッチバックよりもセダンの方が車格は上…ということをダイハツは分かりやすく表現。

オーナーの好みでデトマソ純正14インチアルミホイールを装着。タイヤは165/65サイズのルマンⅤが組み合わされる。ちなみに特筆すべきは4.5mという最小回転半径。実はブーン以上の小回りキングなのだ。

ニッサン スカイラインエステートバン(VSJR30)

大きな振動とガラガラ音で昭和のディーゼルを満喫

レア度 ★★★★★

スポーティ度 ★☆☆☆☆

実用度 ★★★★★

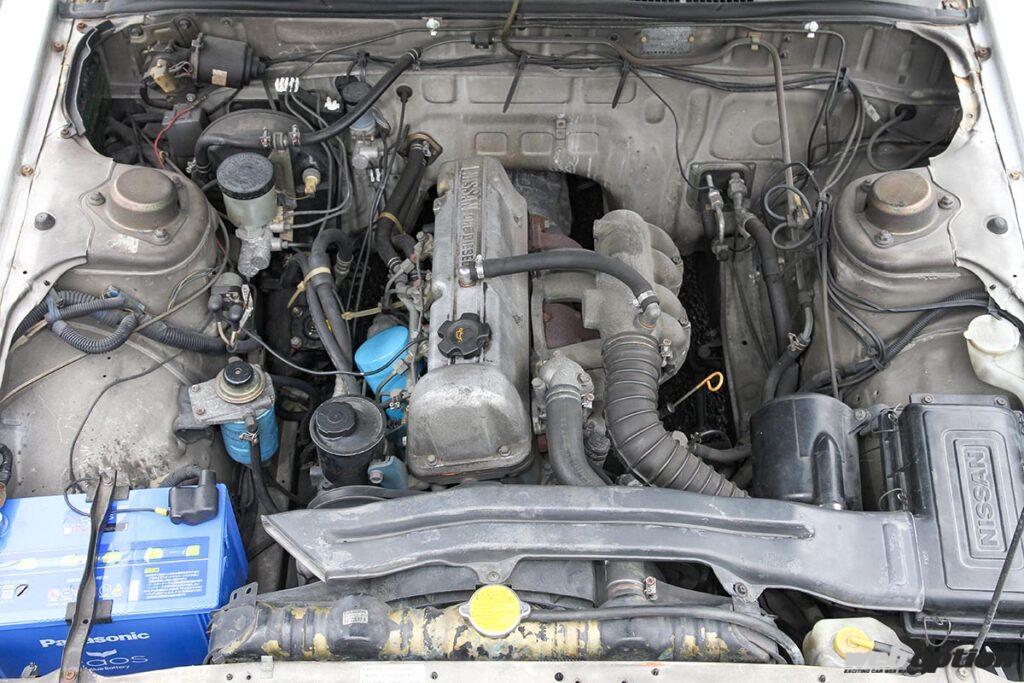

1981年に登場し、1990年まで生産されたR30エステートバン。エンジンは1.8L直4ガソリンZ18S型と、2.0L直4ディーゼルLD20型が用意された。

カタログ数値を比べるとLD20型はZ18S型に対してパワーで31ps、トルクで2.5kgm劣るが、アイドリング領域から驚異的な粘りを見せ、低中回転域のトルクは格段に上。1速10km/h、2速20km/h…と10km/hごとのシフトアップで力強く加速してくれる。

ステアリングホイールはRS系の純正品に交換。タコメーターの代わりに大型アナログ式時計を装備するのがたまらない。1980年代の商用モデルや廉価グレードによく見られた手法だ。

積載性の高さがエステートバンの真骨頂。荷室幅1350mm、奥行は960mmで、後席を畳むと1620mmまで拡大する。R30で4気筒は何もRS系だけではない。マニアならばエステートバンを狙うべし!!