ホンダCRF250L……621,500円(消費税込み)

ライディングポジション ★★★☆☆

トレール車の王道と言うべき<s>と比べると、シートが低いスタンダードのライディングポジションは何となくオンロード車的。ちなみに車高とシートが高い<s>を基準に考えると、スタンダードのシート~ステップ間は50mmも狭くなっているのだが、もともとの距離が十分だからか、身長182cm・体重74kgの僕でもローダウン仕様にありがちな、ヒザと足首の曲がりが相当にキツい……という状況にはならなかった。

スタンダードのシート高は830mm(<s>は880mm)で、この数値はヤマハが2005~2020年に販売したセロー250と同じ。両足が地面にベッタリ接地するには170cm前後の身長が必要だが、車体が軽くてスリムなため、160cm台のライダーでも大きな不安は感じない模様。

タンデムライディング ★★☆☆☆

リアが思いっ切り沈んだ写真を見ていただければわかるように、タンデムライディングはなかなか厳しかった。運転手としては操安性がアメリカンっぽくなっても、それはそれでと走れなくはないのだけれど、タンデムライダーを務めた富樫カメラマン(身長172cm・体重52kg)の印象はかなり悪かったようだ。「タンデムベルトはつかみづらいし、ステップの位置は違和感があるし、シートの座面は薄くて小さい。このバイクのタンデムは、基本的にエマージェンシー用だろうね」

取り回し ★★★★☆

サイドスタンドを払って車体を直立させる際は、軽二輪のトレール車にしてはちょっと重いかな……と感じた。でも現在の250ccクラス全体の基準で考えると、141kgの車重は軽い部類で、左右45度のハンドル切れ角は相当に大きいので、取り回しは至ってイージー。なお同系の水冷単気筒を搭載するホンダ車の重量とハンドル切れ角は、CB250R:144kg・40度、CL250:172kg・38度。

ハンドル/メーターまわり ★★★★☆

コクピットはトレール車の定番と言うべき雰囲気。ただし近年のこの分野の基準で考えると、CB125/250Rと基本構成を共有する液晶メーターはやや大きめ。スチール製ハンドルはオーソドックスなφ22.2mmバー。なお上方にビヨーンと飛び出したフロントブレーキホース+ABSセンサー用の配線がライディング中はジャマに感じることがあったが、その原因はストロークが長くてサスペンションの使用領域が異なる、<s>と部品を共通化したことのようだ。

左右スイッチ/レバー ★★★★☆

左右スイッチボックスはホンダの250~400ccクラスの定番品。左のウインカースイッチは最下段で、右にはハザードボタンが備わる。初代で純正アクセサリーだったナックルガードは、二代目では標準装備となった。

グリップラバーは当然オフロードタイプ。ブレーキ/クラッチレバーに位置調整機構はナシ。なおバックミラーの視認性はなかなか良好だが、混雑した市街地では左右への張り出しが多すぎ……?と感じることがあった。

燃料タンク/シート/ステップまわり ★★★★☆

ガソリンタンク左右のシュラウドとサイドカバーのフィット感はすこぶる良好。このあたりがボッテリしていた初代に対して、二代目は非常にスリム。足つき性を重視したスタンダードのシートは、座面が前下がりでウレタンが薄いため、ロングランでは疲労が蓄積。シートが多少高くなってもOKと感じているライダーは、快適性と運動性が向上する<s>用に変更したほうがいいと思う。シート下の収納スペースは皆無だが、左サイドカバー下には小物/車載工具入れが存在。このボックスを、ETCユニットの置き場として活用する人が多いようだ。

ステップ位置もトレール車の定番。バーのギザギザ度、食いつきはそんなに強くないけれど、林道ツーリングを含めた一般的な使い方ならグリップ力は十二分。ちなみにツアラーのCRF250ラリーは、脱着式のラバーを装備している。初代では昔ながらの構造だったリアブレーキのマスターシリンダーは、二代目では近年のモトクロッサーと同様のリザーブタンク一体型に変更された。

積載性 ★★★☆☆

テールまわりには片側2ヵ所ずつの荷かけフックボルトが備わるものの、頭が小さいので“かかり”はいまひとつ。そしてシートバッグを積載する際は、下部にウエスを挟んだり保護用シールを貼ったりしないと、テールカウル上面に傷が入る。いずれにしてもCRF250Lでロングランを楽しみたいなら、純正アクセサリーかアフターマーケット製のリアキャリアを装着したほうがいいだろう。左側の荷かけフックボルトの間には、ヘルメットホルダーを設置(初代はワイヤ式だった)。

ブレーキ ★★★★★

フロントφ256mmウェーブディスク+片押し2ピストンキャリパー、リアφ220mmウェーブディスク+片押し式1ピストンキャリパーのブレーキは、どんな場面でもコントローラブルで、制動力にも不満はナシ。リアのABSは任意で解除することが可能だが(オンオフスイッチはメーターの右に設置)、今回の試乗で走行した場面と僕の技量では、解除の必然性を感じる場面はなかった。フロント1.60×21・リア2.15×18のアルミリムには、ブラックアルマイト+ポリッシュ加工が施される。

サスペンション ★★★☆☆

リーディングアクスル式のφ43mm倒立フォークとリンク式モノショックの動きは、決して悪くないのだが、<s>の見事な前後連動感を知ってしまうと、ストロークを短縮したスタンダードは本来の資質を発揮できていない……ような気がする。アルミ鋳造製のスイングアームは、初代に対して、横剛性を23%、ねじれ剛性を15%落とし、550gの軽量化を実現。

車載工具 ★★★☆☆

車載工具は、12/14mmのスパナ、ヒューズ抜き、差し替え式ドライバー、L型六角棒レンチ×2の5点。近年の基準では平均的な構成だが、初代の車載工具が豪華な12点だったことを考えると、少々寂しさを感じなくもない。

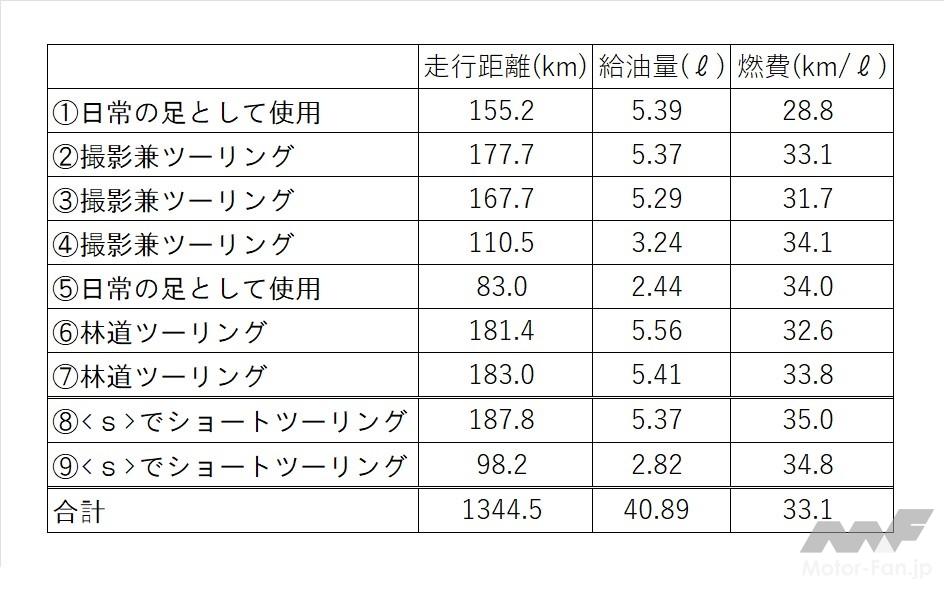

燃費 ★★★★★

①~⑦はスタンダード、⑧⑨は<s>の数値。後者のほうが良好になった原因は、おそらく、僕の慣れだろう。平均燃費はカタログのWMTCモード値とほぼ同じで、その数値から算出できる航続可能距離は33.1×7.8=258.1km。とはいえ、実際の走行では170km前後で燃料残量警告灯の点滅が始まるため、事情を知らない土地で200km以上を走るのは勇気が必要。そういった不安を払拭するため、兄弟車のCRF250Lラリーは12ℓタンクを装備しているのだが、個人的には+1~1.5ℓでいいので、スタンダードと<s>のタンクも大きくして欲しい……と思った。

主要諸元

車名:CRF250L

型式:8BK-MD47

全長×全幅×全高:2210mm×900mm×1165mm

軸間距離:1440mm

最低地上高:245mm

シート高:830mm

キャスター/トレール:27.5°/109mm

エンジン形式:水冷4ストローク単気筒

弁形式:DOHC4バルブ

総排気量:249cc

内径×行程:76.0mm×55.0mm

圧縮比:10.7

最高出力:18kW(24PS)/9000rpm

最大トルク:23N・m(2.3kgf・m)/6500rpm

始動方式:セルフスターター

点火方式:フルトランジスタ

潤滑方式:ウェットサンプ

燃料供給方式:フューエルインジェクション

トランスミッション形式:常時噛合式6段リターン

クラッチ形式:湿式多板コイルフラムスプリング

ギヤ・レシオ

1速:3.538

2速:2.250

3速:1.650

4速:1.346

5速:1.115

6速:0.925

1・2次減速比:2.807・2.857

フレーム形式:セミダブルクレードル

懸架方式前:テレスコピック倒立式φ43mm

懸架方式後:リンク式モノショック

タイヤサイズ前:80/100-21

タイヤサイズ後:120/80-18

ブレーキ形式前:油圧式シングルディスク

ブレーキ形式後:油圧式シングルディスク

車両重量:141kg

使用燃料:無鉛レギュラーガソリン

燃料タンク容量:7.8L

乗車定員:2名

燃料消費率国交省届出値:47.5km/L(2名乗車時)

燃料消費率WMTCモード値・クラス2-2:33.7km/L(1名乗車時)

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)