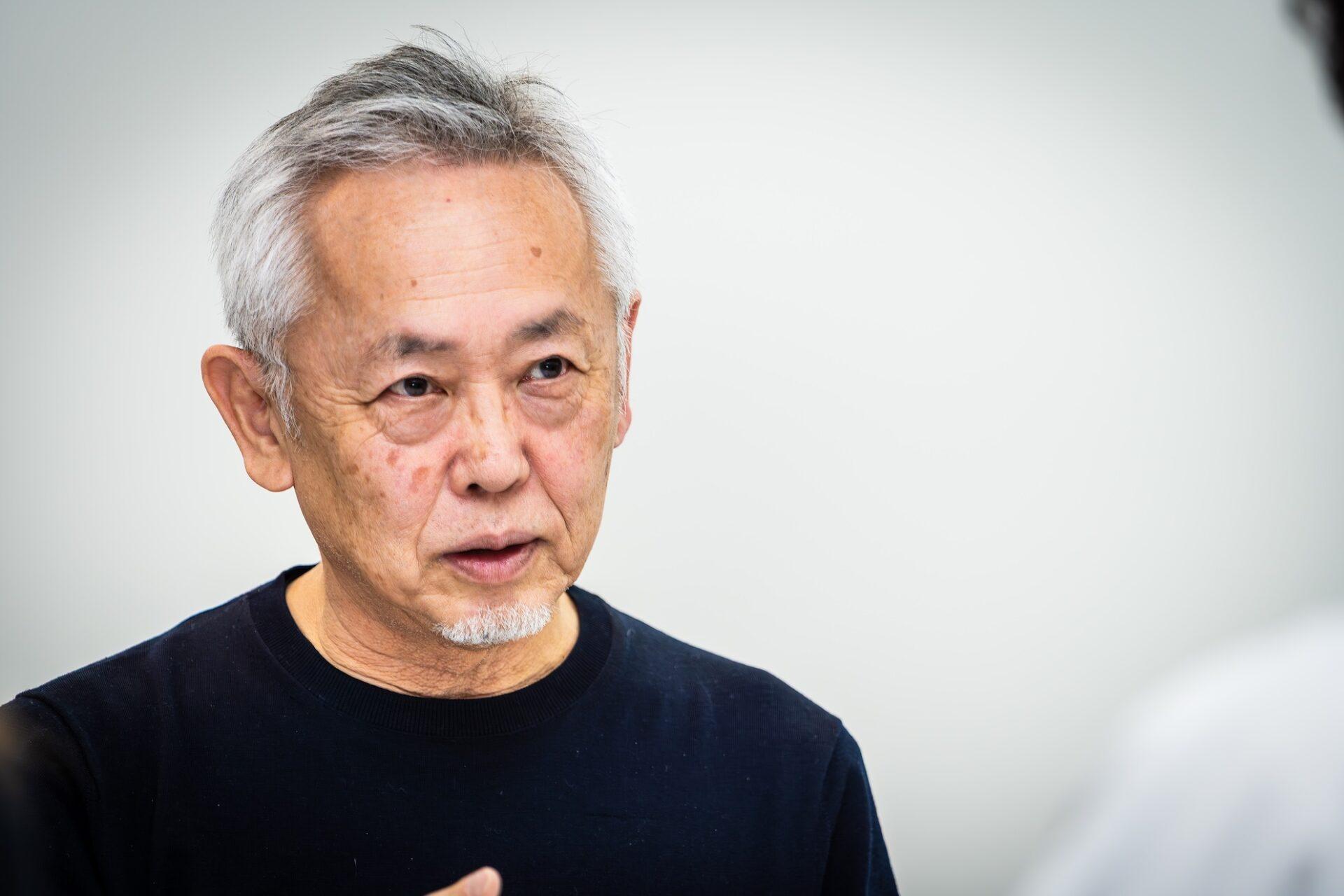

難波:まずは皆さんに自己紹介していただきましょう。

永井:本田技術研究所 デザインセンターでコミュニケーションデザイナーをしています、永井です。大学ではプロダクトデザインを学び、生活家電などの製品をデザインしていました。ホンダに興味を持ったのは大学3年のとき、ライフクリエーションという部署で「Ropot」という肩に乗せるロボットを開発していると聞いて、「こんな未来的なものを大企業が手がけているんだ」と驚きました。それで一気に関心が高まり、2023年に入社しました。

工藤:本田技術研究所 デザインセンターで、デザインのためのツール開発などを担当している工藤です。 大学院ではデザイン学を専攻し、修了後は建築スタジオでツール開発やグラフィック、アートプロジェクトに携わっていました。テクノロジーとデザインが交わる領域にずっと関心があり、そうしたものづくりにじっくり取り組みたくてホンダに入社しました。 入社して1年半ほどです。

高松:広報部の高松です。大学では情報デザインを学び、デザインとプログラミングの両方に触れてきました。20歳で免許を取得してクルマを初めて運転したときに「これは楽しい!」と感動して、その喜びをもっと広く伝えたいと思うようになったのがホンダに興味を持ったきっかけです。技術職で入社し、4年間は購買の仕事をしていましたが、今は広報部に異動して1年です。

難波:ありがとうございます。永井さんと工藤さんは、Hondaデザインセンターのデザイナーで、高松さんは広報部ということですね。今回はHonda Designサイトのリニューアルのお話を伺います。僕もサイトを見ています。皆さんはHonda Designサイトの担当者と言っていいんですか?

高松:もともとHonda Designのサイトは広報部が主導して制作していましたが、「デザインのことはデザインセンターが自分たちでHonda designを表現したい 」という声が出て、広報部からデザインセンターに声をかけてリニューアルが始まりました。

難波:今までのHonda Designサイトはデザイナー自身があまり関わっていなかったってことですね。

高松:「Honda Design」という名前のサイトなら、クリエイティブに関して、デザインメンバーにクオリティを上げてもらいたい、と思い。そこから広報部とデザインがチームを組んで進めることになりました。

難波:そのときに担当に選ばれたのが、皆さんというわけですね。

永井:はい。デザインセンターとしてしっかり対外発信するんだったら、ウェブサイトの担当をきちんと定めようということで、自分から手を挙げました。それが2024年12月でした。

工藤:僕は永井さんに「一緒にやりませんか?」と誘われて加わりました。前職でプログラミングをしていたことを永井さんが知っていたので、「技術面で頼れるかもしれない」と思ってくれたのかなと。所属スタジオは違いますが、普段からやりとりしていたので、自然な流れで関わることになりました。

難波:では、今はおふたりが中心になってやっているのですか? 広報の高松さんはそれを束ねる役割ですか?

高松:はい。おふたりの知見を活かして、どういうビジュアルにするか、構成はどうするかなど、デザインセンターで議論したのち、広報部も交えてワイガヤをしながら進めました。

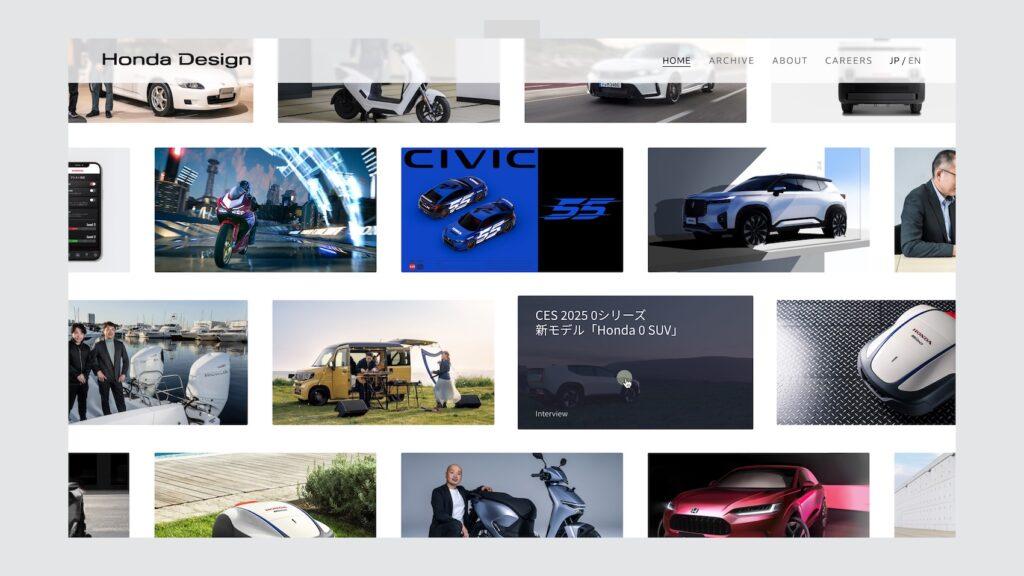

難波:さっそく、リニューアル後のHonda Designサイトを見せてください。

工藤:はい。まず、トップページを開いたときに“縦横無尽な世界”を感じられるように意識してデザインしています。

難波:これまでと全然違いますね。

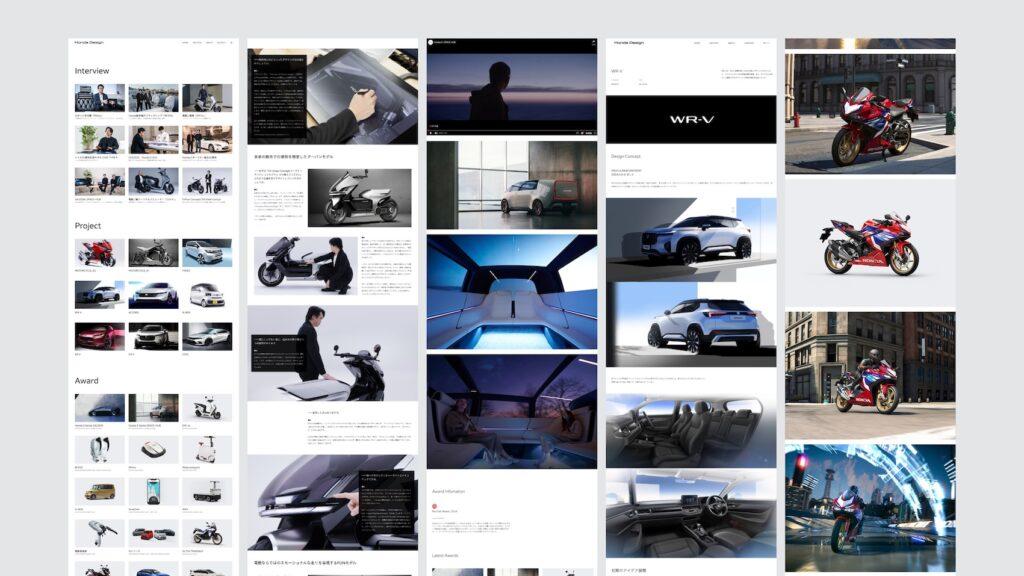

永井:たとえばCIVICのページでは、これまでのようにスケッチ画像を並べるだけではなく、「いつ発売されたか」や「どんな意図があったか」といったストーリーを重視した構成にしました。スクロールすると、ファイナルスケッチやデザイナーのコメントが流れていき、自然とデザインの世界に没入できるようにしています。

永井:「このスケッチ、どうやって考えたんだろう?」と思ってもらえるような体験を大事にしています。そうやってデザインの深みに触れてもらえれば、サイトに何度でも訪れたくなると思うんです。

難波:CIVICの歴史的背景などにも遡れる構成になっているんですか?

永井:はい。ヘリテージコンテンツと連携することも考えています。S2000などのスポーツモデルやアニバーサリー企画などとも関連づけて、広がりのある発信にしたいですね。

難波:CIVICって、ホンダの”MM思想”(Man-Maximum、Mecha-Minimum、マン・マキシマム/メカ・ミニマム)の原点ですよね。そういったストーリーも含めて伝えていけると、よりブランドの魅力が伝わると思います。

永井:おっしゃる通りです。今回はまず、 デザインに関心のある皆さまや、学生・若い世代の方々に向けて構成していますが、将来的にはホンダファンやモータースポーツファンなどにも広げていきたいと考えています。

変わるホンダデザイン、発信するウェブサイトも進化する

難波:リニューアルで特に意識したのは、誰に何を届けるか、という点ですか?

工藤:はい。僕と永井さんでターゲットを再整理しました。まずは、広告やグラフィック、ブックデザインに興味があるような若い世代、つまりクルマ業界の“外側”にいるけれどデザインには敏感な層を意識しました。

永井:僕自身、資料づくりの参考に海外のエージェンシーのサイトをよく見ます。「このサイト、雰囲気がいいな」と思えるものに出会うと、マネしたくなるんですよね。Honda Designサイトもそうやって“誰かの参考になる存在”になれたらいいなと思っています。デザイン系の学生さんにも「このサイト、なんかかっこいい」と感じてもらえたら嬉しいです。

難波:デザインセンターでは、どんな情報を発信していく予定ですか?

高松:まずは、スケッチやインタビュー、日々の取り組みなど、デザインに込めた想いを中心に発信していきます。そこから「ホンダのデザインっていいな」と思っていただき、最終的にホンダ製品におおいに興味を持ってもらえると嬉しいですね。

永井:自分たちが何者で、どんなことを考えているのか。そういった“人”の部分が少しでも伝わるようなサイトにしていきたいと思っています。

難波:皆さん自身がデザイナーだから、Honda Designサイトにはデザイナーが関わるべきだと思いますか?

永井:これまでのHonda Designサイトって、主にプロダクトとしてのクルマやバイク・パワープロダクトを手がけるデザイナーが中心だったと思うんです。でも僕はコミュニケーションデザイナーとして、グラフィック寄りの仕事をしていて、工藤さんはテクノロジーとデザインを組み合わせる立場です。デザインセンター全体でも「プロダクトだけでなく、コミュニケーションデザインも含めて力を入れてほしい」と言われていて、まさに今社内ではデザインの捉え方が広がってきていると感じています。

永井:「良いものをつくるのは当たり前。それをどう世の中の人に届けるかどう伝えるかまでを考えるのが、これからのデザイナーに求められていることだよ」と。今回、僕たちがこのサイトを担当していること自体が、まさにその姿勢を体現しているのかなと思っています。

難波:なるほど。実際にクルマやバイクをデザインしている人じゃなくても、少し俯瞰して見られる立場の方が、伝え方としては適しているのかもしれませんね。

高松:私もそう思います。ユーザーに近い視点で「この見せ方は伝わりやすいな」と感じる部分があると思います。

難波:なるほど。部外者では作れないけれど、内部にいながら少し引いて見られる人たちが関わるというのは、絶妙なバランスかもしれませんね。

ホンダデザインセンターらしさとは?

難波:で、皆さんは、Honda Designサイトでは何をしていきたいと考えていますか?

高松:「ホンダを知ってもらうきっかけ」をつくっていきたいです。Hondaの事業である多種多様な製品を知ってもらうためにみなさんがまず目にするデザインに関する想いや考えをHonda Designサイトを通じて広めていきたいです。そして、最終的には製品を購入していただき、ホンダファンを増やしたいので、その入口がデザインでもいいと思っています。たとえば今はクルマやバイクを所有していないが、デザインに関心のある若年層がHonda Designサイトをきっかけに「ホンダって面白い」と思ってくれたら嬉しいです。そしていつか「ホンダのデザインをやってみたい」と夢を持ってくれたら、それは本当に最高ですね。

難波: やはり「デザインという切り口で発信するサイト」は必要だと?

工藤:実は、コーポレートサイトとは別にデザイン専用のサイトを立ち上げることには、少し慎重になるべきだと思っています。ブランドの情報が複数のページに分散すると、ユーザーがどこを見ればよいか迷いやすくなり、結果的にブランドの一貫性や体験の質にも影響を与えてしまう可能性があるからです。ただ、知見をオープンに発信していく姿勢はこれからのデザイン組織にとって不可欠だとも感じています。

プロダクトだけでなく、空間や店舗、フォントなど多様な領域に広がるホンダのデザインを、単なる成果物ではなくプロセスや考え方ごと伝えていくことで、その思想や奥行きをより多くの人に届けられるはずです。また、発信の過程で自分たちの思考や認識が整理され、「社会にどう見られているか」を意識することが、結果的に仕事の質や視野を広げてくれる。

自分たちがこれまで多くの知見から学んできたことを、今度は発信という形で還元していくーーそんな文化にも少しずつ近づけたらと思っています。

永井:実際にこのプロジェクトを通じて、「デザインセンターらしさってなんだろう?」というテーマにずっと向き合ってきました。でも、意外とはっきり言語化できなかったんです。

難波:デザインセンターらしさって、どういうイメージ持っているんですか?

永井:もちろん存在しているとは思うんですが、それをひと言で言い切るのは難しかったです。それはおそらく、「ホンダ」という会社自体が、シンプルに定義できるような存在ではないからなんだと思います。だから僕たちはまず、「ホンダとは何か?」をちゃんと紐解くところから始める必要があると感じています。

難波:Honda Designサイトが、ホンダというブランドイメージを形づくる中心的な存在になっていくかもしれませんね。

永井:まさに、そこを目指しています。このサイトがホンダの「未来像のひとつ」として、社内外に示せる存在になれたらと思っています。

難波:今ちょうど、Honda 0シリーズという大きな取り組みも始まっています。そのタイミングでサイトが生まれ変わるのは、象徴的ですね。

工藤:そうですね。ちょうど社内でも変化の流れが加速しているタイミングだったので、外に向けても新しいカタチで発信できたのは、良いきっかけになったと思います。

永井:0シリーズが開発されているエリアって、空気からして違うんですよね。途中の段階から「ここはすごいものが生まれそうだ」と感じていました。

高松:デザインも含めて、まさに“未来の移動”を感じさせてくれるシリーズで、心からワクワクしています。

難波:Honda 0シリーズは、本当にインパクトが大きいと思います。多くのメーカーが、過去の延長線上でクルマをつくっている中で、ホンダはひとつ次の世代にジャンプしたような印象があります。

永井:まさにそうですね。ひとつ“ジェネレーションが変わった”という感覚があります。

高松:デザインの世界観としても、これまでとはまったく違ったモビリティだと思います。ぱっと見ただけで「これは未来の乗り物だ」と感じられるものが生まれていると思います。そういった挑戦の姿勢こそ、ホンダらしさだなと思います。

難波:Honda 0シリーズが出るこのタイミングでの、Honda Designサイトのリニューアル。若い皆さんが見せてくれるホンダの新しい姿、そしてその伝え方に、とても期待しています。

![by Car Styling [カースタイリング]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/carstyling-jp_logo.png)

Honda Design|Honda 企業情報サイト

Honda Design|Honda 企業情報サイト