目次

カリフォルニアの地で生まれ、レースで鍛えられた「MOONEYES」

「アイボール(目玉のマーク)」で知られるMOONEYESの歴史は、今から70年以上昔の1940年代にカリフォルニア州サンタフェ・スプリングの地で始まった。

創業者のディーン・ムーン氏は1927年にミネソタ州で生まれた。父親はこの地でガソリンスタンドを経営していた。時代は禁酒法の真っ只中のことである。父親は収入の足しにすべくサイドビジネスとして密造酒の販売も行っており(違法だが当時は珍しくないビジネスだった)、それなりに成功していたのだが、ある日父親は警察に逮捕され75ドルの罰金を支払うはめになり、ムーン一家はガソリンスタンドを売却してカリフォルニアへと引越しを余儀なくされた。

カリフォルニア州サンタフェ・スプリングに移り住んだムーン一家は、居抜き物件のカフェを買取り「Moon cafe」と改名して営業することとなる。

1930年代のカリフォルニアは経済的に成長期であり、開店とともにMoon cafeは繁盛。経済的に成功したムーン氏の父親はクルマ好きだったこともあり、イタリアのモンツァサーキットをもじった「Moonza」と名付けたカートコースを所有するまでになる。

そんな父親の影響もあり、ムーン氏もクルマ好きとして成長する。学生時代の彼は放課後になると父親の店を手伝い、高校生になると店の手伝いだけではなく近所のリンカーン/マーキュリーのディーラー工場でアルバイトをした。向学心に溢れるディーン氏は、ここで点火系やキャブレターセッティングなどのエンジンの基礎を学ぶことになる。そして、貯めたバイト代で中古のオースチン・バンタムを購入し、当時の南カルフォルニアの若者の多くがそうだったように、愛車をチューニングして週末に開催されるスピードトライアルやドラッグレースにエントリーした。

愛車を速くするためならどんなことでもした彼は、カフェの裏にある納屋でマルチキャブレターを装着したサイドバルブエンジンに燃圧を均等に分配するためアルミ製フューエルブロックを手作りし、自身の愛車に取り付けて週末に開催されるスピードトライアル(最高速チャレンジ)やドラッグレースにエントリーしたのだ(ときには非合法のストリートレースに興じることもあった)。

彼が手掛けたマシンはライバルを圧倒し、南カリフォルニアの走り屋たちの間で彼の名前は一躍有名となる。

ムーン氏の類稀な才能はレーサーやメカニックだけにとどまるものではなかった。ビジネスのセンスにも恵まれていた彼は、自身のマシンに装着したフューエルブロックと同じものを制作し、父親のカフェの片隅で販売することにしたのだ。すると、その性能の高さから評判となって売れに売れまくったのだ。

第二次世界大戦後、カスタムパーツのビジネス展開をスタート

「目玉のマーク」=「アイボール」の誕生

1941年にアメリカが第二次世界大戦に参戦すると、民間向けの乗用車の生産が停止。ガソリンが配給制になるなど、アメリカ社会は次第に戦時色を強めていく。そんな時世もあって、ムーン氏は高校を卒業すると海兵隊へと志願。彼が入隊したのは大戦末期だったこともあり、幸いにも実戦を経験することはなかったが、進駐軍の一員として終戦後の日本で軍務に就くことになった。

だが、戦時中もクルマへの情熱が冷めやらなかった彼は、復員後に当時カリフォルニアで盛んだった石油掘削装置の修理や部品製造の工場で働きながら、サイドビジネスとしてカフェ裏の納屋で、実兄とともにチューニングパーツの製造・販売を行う「MOON AUTOMOTIVE」をスタートさせる。

週末になるとネバダ州のドライレイクで開催されるスピードトライアルに参加する一方で、オリジナルのパーツを開発し、スピードフリークに販売するほか、「BELL AUTO PARTS」や「NEW HOUSE EQUIPMENT」などの当時の一流パーツメーカーに製品を納入するほどであった。

この頃のムーン氏はドライレイクや、新たに始まったSANTA・ANAのドラッグレースに足繁く通っていた。目的はレース参戦と新規顧客開拓のためであった。そんな中、彼が出会ったのがレーサーのクレイトン・ハンター氏だった。1949年のSANTA・ANAに出場したハンターを後援したムーン氏は、ハンターの1924年型フォード・モデルTロードスターのゼッケンが00番であったことから、いたずら心で数字を目に見立てて瞳を描いた。これが現在まで続く「アイボール」の起源となったのだ。

卓越したビジネス手腕で次々とヒット商品を生み出す

1950年に朝鮮戦争が勃発すると、再びムーン氏は徴兵を受けて空軍の写真隊員として従軍。1953年に軍を除隊すると、社名を「MOON EQUIPMENT COMPANY」へと変更してチューニングパーツビジネスを再開する。

成功を得るためには高性能なパーツを作るだけでなくメディアとのコネクションが必要になると考え、空軍で学んだ写真技術を生かし、フリーランスのカメラマンとして『HotRod』と『Rod & Custom Magazine』での仕事を副業としてこなすことにしたのだ。

除隊後も相変わらずドライレイクでのレースに精力的に参加していたムーン氏は、クルマに航空力学を応用するアイデアを思いつく。その結果、生まれたのが軽量で空力に優れたホイールディスクの「MOON DISCS」だ。

このホイールディスクを装着したマシンは、直線コースでのスピードが向上し、「空中を滑るように走る」との評判を得て瞬く間に人気商品となった。

また、ほぼ時を同じくして誕生したのがホットロッド用のアルミ製燃料タンクの「MOON TANK」だ。当時のHOTRODにはレース専用のタンクがなく、ほとんどのレースマシンが軍が払い下げたタンクを使用していた。そこに目をつけたムーン氏は、高品質な加圧アルミタンクを製作した。彼が手掛けたMOON TANKは容量3.5ガロンと、ドラッグレースはもちろん様々なレースカテゴリーにも理想的で爆発的なヒットを飛ばした(のちにオイルやクーラントにも対応した製品へと改良を受けている)。

ムーン氏の優れていたところは、レース関係者のニーズをいち早く掴み、高品質の製品を生み出しただけではなく、自身が制作に携わっていた専門誌にパーツの紹介記事を載せた宣伝広告の手腕にもある。

彼の名はすでにレース関係者の間では有名で、製品には厚い信頼が寄せられていたことからセールスの好調へと繋がったのだ。

こうしてビジネス的にも大成功したムーン氏は、1957年に父親のカフェに隣接するサンタフェスプリングのサウスノーフォーク・ブールバード10820番地に土地を購入。慣れ親しんだカフェ裏の納屋に代わる本格的なショップと工房を建てて移転した。

そして、1940年代末~1950年代初頭に活躍していたモデルTロードスターに描かれた「アイボール」をディズニー社のコマーシャルアーティストに依頼してリファインし、現在まで続くC.I(コーポレートアイデンティティ)ロゴとして採用。ここに「MOONEYES」の基盤が完成した。

「シェルビー・コブラ」の1号車はMOONEYESチューン

その後もムーン氏は精力的にビジネスを展開し、スロットルアクセサリー、スロットルペダル、フューエルブロック、フューエルタンク、エンジンパーツなどの安全かつ高品質なスピードパーツを次々に販売。さらには1960年に友人のチャック・ポトヴィン氏の会社を買収し、新たな工場を建てて点火装置やカムシャフト、ブロワー(スーパーチャージャー)などの製造・販売も手がけるようになる。

1962年にはムーン氏の友人であり、伝説的なレーシングデザイナー&レーシングカーデザイナーであったキャロル・シェルビー がACエースをサンタフェスプリングのMOON EQUIPMENT COMPANYへと持ち込み、この地でフォード製V8とトランスミッションへと換装され、これがシェルビー ・コブラの第1号車となった。

モータースポーツをショーアップし、ファッション性を持ち込む

また、1963年にムーン氏は、1967年から毎年ラスベガスのコンベンションセンターで開かれる世界最大級のアフターパーツトレードショーの『SEMA(Specialty Equipment Market Association:米国自動車用品工業会)ショー』の発起人のひとりになるなど、業界全体の発展のためにも貢献している。

会社の成長後もムーン氏はレース活動を続け、とくにドラッグレースにおいては速いマシンを作り上げるだけでなく、レースを盛り上げるショーマンとしても活躍した。

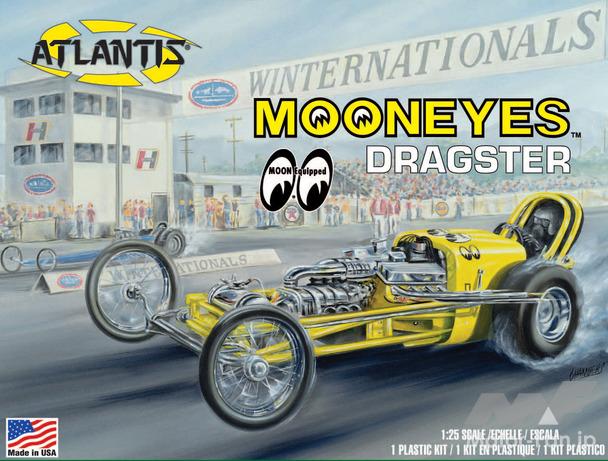

MOON EQUIPMENT COMPANYのドラッグマシンは鮮やかなイエローで塗装され、車体には同社のアイコンであった「アイボール」が描かれており、エンジンやヘッダース(エキマニ)、マフラーなどはピカピカのクロームメッキ加工がされていた。また、チームメンバーはMOONのロゴ入りの真っ白なユニフォームにテンガロンハットという衣装で統一され、それまでのオイル臭かったレース業界にファッション性を持ち込んだパイオニアでもあった。

こうしたMOONEYESのチームはレースファンの間で絶大な人気があり、模型会社のREVEL社が同チームのドラッグスターのプラモデルを発売するや否や、子供たちだけでなく大人もこぞって買い求めたという。

レースでの実績に加え数多くの製品を生み出し、会社も大きく成長した1980年台初頭。ムーン氏はMOONEYESの将来を大きく変えるひとりの日本人と出会う。

彼の名前はシゲ菅沼(菅沼繁博)氏。そう、現在の「MOON OF JAPAN」の代表にして、わが国のアメリカン・カスタムカルチャーの伝道師となる人物である。

![「レース業界にもファッション性を! 目玉のマークで人気の「MOONEYES[ムーンアイズ]」がリードするアメリカンカスタムカルチャーの秘密に迫る!」の1枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/mf/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/14-150x150.jpeg)

![「レース業界にもファッション性を! 目玉のマークで人気の「MOONEYES[ムーンアイズ]」がリードするアメリカンカスタムカルチャーの秘密に迫る!」の2枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/mf/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/01-10-150x150.jpg)

![「レース業界にもファッション性を! 目玉のマークで人気の「MOONEYES[ムーンアイズ]」がリードするアメリカンカスタムカルチャーの秘密に迫る!」の3枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/mf/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/02-10-150x150.jpg)

![「レース業界にもファッション性を! 目玉のマークで人気の「MOONEYES[ムーンアイズ]」がリードするアメリカンカスタムカルチャーの秘密に迫る!」の4枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/mf/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/03-9-150x150.jpg)

![「レース業界にもファッション性を! 目玉のマークで人気の「MOONEYES[ムーンアイズ]」がリードするアメリカンカスタムカルチャーの秘密に迫る!」の5枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/mf/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/04-150x150.jpeg)

![「レース業界にもファッション性を! 目玉のマークで人気の「MOONEYES[ムーンアイズ]」がリードするアメリカンカスタムカルチャーの秘密に迫る!」の6枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/mf/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/07-150x150.jpeg)

![「レース業界にもファッション性を! 目玉のマークで人気の「MOONEYES[ムーンアイズ]」がリードするアメリカンカスタムカルチャーの秘密に迫る!」の7枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/mf/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/08_2-150x150.jpeg)