目次

インバータって何?

ここまで、1980年代に日本で発明された電気自動車の実用化に欠かせない、リチウムイオン電池とモーター用の強力な磁石であるネオジム鉄ホウ素磁石について述べてきた。そしてここで紹介する電力変換器も、電気自動車を自由な速度と加速力で走らせるためのもう1つの重要な装置である。これは通常インバータと呼ばれているものだ。インバータは直流の電力を、任意の周波数と電力を持つ交流に変化させる装置のことである。現在の電気自動車用モーターのほとんどは交流モーターを使っているために、これが必要である。電気自動車の走行の時にはアクセルペダルを踏んだ時の強さが電圧に変換されてインバータに入り、ここで踏んだ量に応じてモーターに流す電力を変える。モーターの速度は電力を増やすと大きくなり、減らせば小さくなる。この時の速度をモーターに付けた回転センサーで検知し、インバータの交流の周波数を決めることになる。

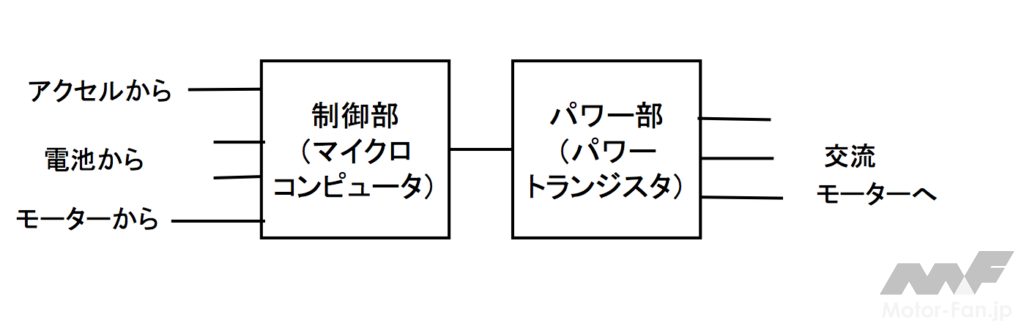

電池からの直流電力を任意の周波数と任意の

電力の交流に変換する装置。制御部にはマイ

クロコンピュータが使われ、パワー部にはパ

ワートランジスタが使われる。

似たような言葉でコンバータがある。これは直流の電圧を任意の電圧の直流に変換する装置である。電気自動車ではヘッドライトやオーディオ等を動作させるために、通常12Vの電圧の電力が用いられる。この電力を作るためにモーターを回転させるための高い電圧から12Vを作るのがコンバータである。

インバータやコンバータはどんな原理で動作するかであるが、そこで重要な部品が大きな電流を流すことができるトランジスタである。

交流電圧生成に重要なトランジスタの働き

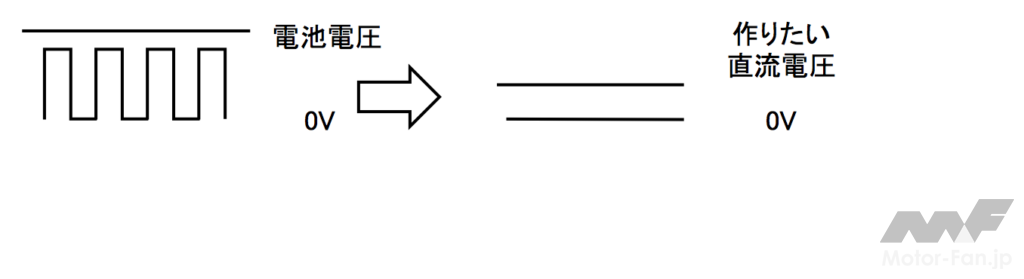

第24回のトランジスタの項で、その動作のさせ方には増幅作用とスイッチング作用があることを述べた。ここで必要なことはスイッチング作用である。スイッチング作用とは何だったかをもう一度述べると、バイポーラ型のトランジスタの場合、ベースとエミッタの間に一定以上の電圧をかけると、コレクタとエミッタの間に大電流が流れるということであった。電流が流れる状態をオン、流れない状態をオフと呼んでいるが、オン状態では電池のマイナス極とエミッタの間の電圧は電池の電圧にほぼ等しく、オフの時にはゼロである。この作用を利用してトランジスタを早い周期でオン・オフさせると、オンに相当する電圧と0Vの電圧がオンの時間とオフの時間に相当する長さだけ流れる。その上で、この電圧の平均を取る。すると、その平均値は電池の電圧にオンとオフの時間の比を取った値になる。トランジスタやダイオードを用いて作る装置を電子回路というが、オンとオフの時間の平均値の電圧を得るには、電池のマイナス極とエミッタの間にコンデンサを入れるだけでよい。こうして、オンの時間がいつも一定であれば、その平均値は直流となる。これがコンバータの原理である。

インバータの場合には、オンの時間を次第に長くし、オフの時間がほとんどなくなった時にオフの時間を次第に短くする。するとこの時のエミッタとマイナスの間に入れるコンデンサで平均化された電圧は交流になる。

こうしてオンとオフの時間を調整して電圧や交流の周波数を変えることを、パルス幅変調(Pulse width modulation、PWM)と呼ぶ。PWMではオンの時間のことをパルス幅という。コンバータの場合には、パルス幅の広さと電池電圧に対して作られる直流電圧が比例する。インバータではパルスの幅を刻々と変えることで交流とし、それぞれのパルス幅の大きさがその電圧を決める。こうしてPWMの考え方でインバータとコンバータが作られる。

実際のこれらの装置では、マイクロコンピュータがあってその入り口の1つに作りたい電圧の指令が入る。電気自動車用のコンバータでは、常に12Vが欲しいのでこの電圧に相当するPWMのパルス幅を作る指令値が入ることになる。

トランジスタのスイッチング作用を使い、電池

電圧に対して細かくオン・オフする。オンの時

間の平均値が作りたい電圧となる。

交流電圧とパルスで速度を変える

インバータでは電気自動車を例にとると、アクセルを踏む量に応じた電圧の指令値とともにモーターの回転数センサーからの指令値が入る。マイクロコンピュータはこれらの指令値をもとにPWMのパルス幅を計算し、その値を小さな電圧の実際のパルスに変換する。そしてその電圧のパルスがトランジスタのベースとエミッタの間に入ると、パルス幅に応じた大電圧のパルスがトランジスタのエミッタとマイナスの間に発生する。

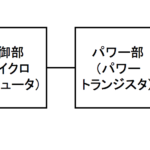

こうして、コンバータやインバータはマイクロコンピュータで小さなパルスを作る部分の制御部と、これから大きな電圧のパルスを作るパワー部とから出来ている。そして、マイクロコンピュータには多くの小さな電圧で動くトランジスタが使われており、パワー部には電池の電圧に耐えられる耐圧とスイッチがオンの状態で大電流を流すことができるトランジスタが使われている。このパワー部で使われるトランジスタをパワートランジスタという。

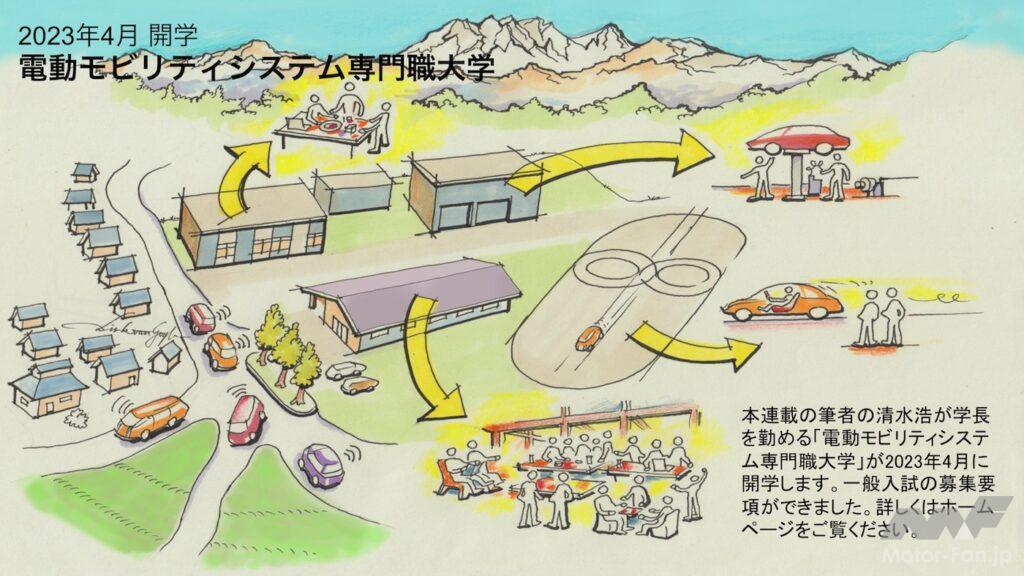

ここまでが電気自動車に必要なインバータとコンバータの原理の話であった。大事なことは、ここで使われるパワートランジスタとして大変優れたものが日本で発明されたということが、本連載の温暖化にいかに対応するかについての主題となるのだが、この話は以降に引き続き解説していきたい。

フランス人デザイナーとの議論で、この車体形状は蛍に

見えるとのことで、そのフランス語がルシオールである

ことから、命名した。ルシオールにちなんで、内装のカ

ーペットは、それをイメージしたものとした。