ランボルギーニ・テメラリオもYASAのモーターを採用

昨年11月に日本デビューしたランボルギーニ・テメラリオは、ガヤルド、ウラカンの系譜を受け継ぐいわゆる「ベビー・ランボ」だ。これまでのV10に換えて新開発V8ツインターボを積み、3基のモーターを組み合わせたプラグイン・ハイブリッド。V12系の最新モデルであるレヴエルトと同様に、ランボルギーニはHPEV=ハイパフォーマンスEVと呼ぶ。

V8ツインターボは9000〜9750rpmで800psを発し、レブリミットは10,000rpmという高回転型だ。これにモーターを直結し、その後ろに8速DCTを横置き。さらにフロントには2基のモーターを一体化したeアクスルを搭載する。モーターはそれぞれ110kWで、システム最高出力は920ps。エンジン側のモーターは大型タービンのターボラグやシフト時のトルクギャップを埋めてレスポンスを高める役割も持ち、EV走行時はフロントのモーターだけで駆動する。

エンジンを除けば、パワートレインの構成はレヴエルトと同じ。モーターも同じ英国YASA(ヤサ)製のAxial Flux Motor(アキシャル フラックス モーター)=軸方向磁束モーターだ。ランボルギーニはエンジンとDCTの間に挟むことができるコンパクトなモーターを求めて、それを選んだのだが、実はYASAは2021年にメルセデス・ベンツの100%子会社になっている。

メルセデス傘下のYASAがなぜランボルギーニにモーターを供給しているのか?

そして、そもそもメルセデスがYASAを買収した狙いは何だったのか?

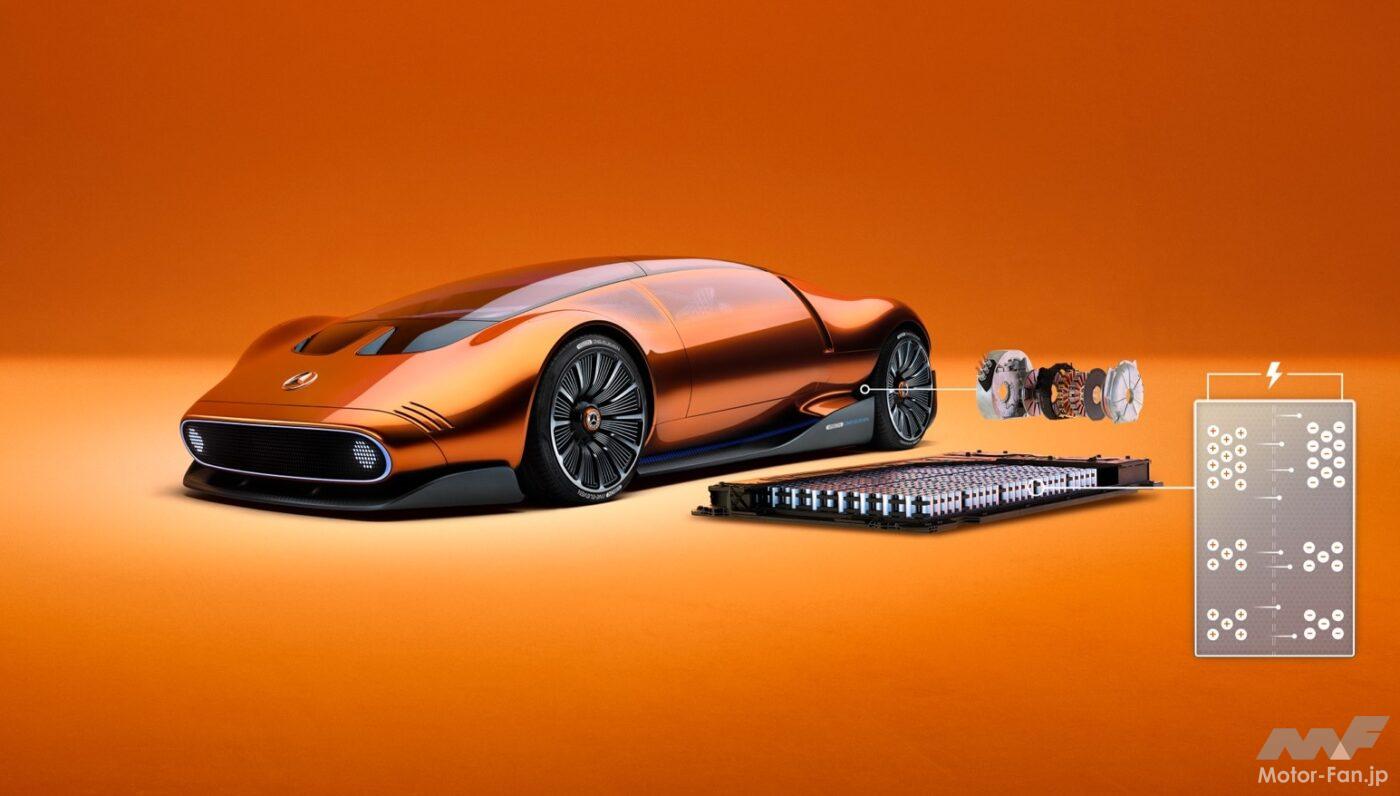

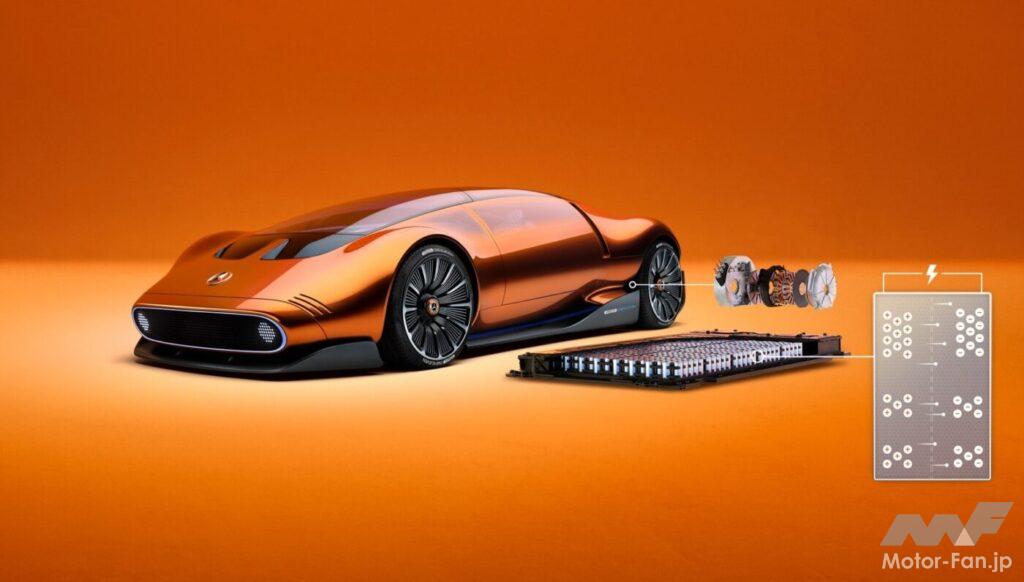

YASA搭載のBEVスポーツカー「ビジョン・ワンイレブン」

筆者は2023年6月、カリフォルニアにあるメルセデスのデザイン拠点に招かれ、ビジョン・ワンイレブンの発表会に参加した。YASAのモーターを積むBEVの2座スポーツのコンセプトカーだ。

ビジョン・ワンイレブンはその名の通り、1969年にデビューしたミッドシップ実験車のC111をオマージュしたコンセプトカーである。デザインにC111のイメージを宿すだけではない。

C111は69年から75年までに12台が製作され、そのC111のうち11台はロータリーエンジンを積み、最後の1台はディーゼルターボ。その後、2台がロータリーからV8ガソリンに換装された。新開発エンジンのポテンシャルを探るテストベッドだったのだ。

YASAのAxial Flux Motorを搭載するビジョン・ワンイレブンは、「新しいパワーユニット」という意味で、まさにC111の伝統を蘇らせるコンセプトカーなのである。

この取材でYASA創業者のティム・ウールマーに話を聞くことができた。会社がメルセデス傘下に入った後も、彼はチーフテクニカルオフィサーとして研究開発をリードしている。

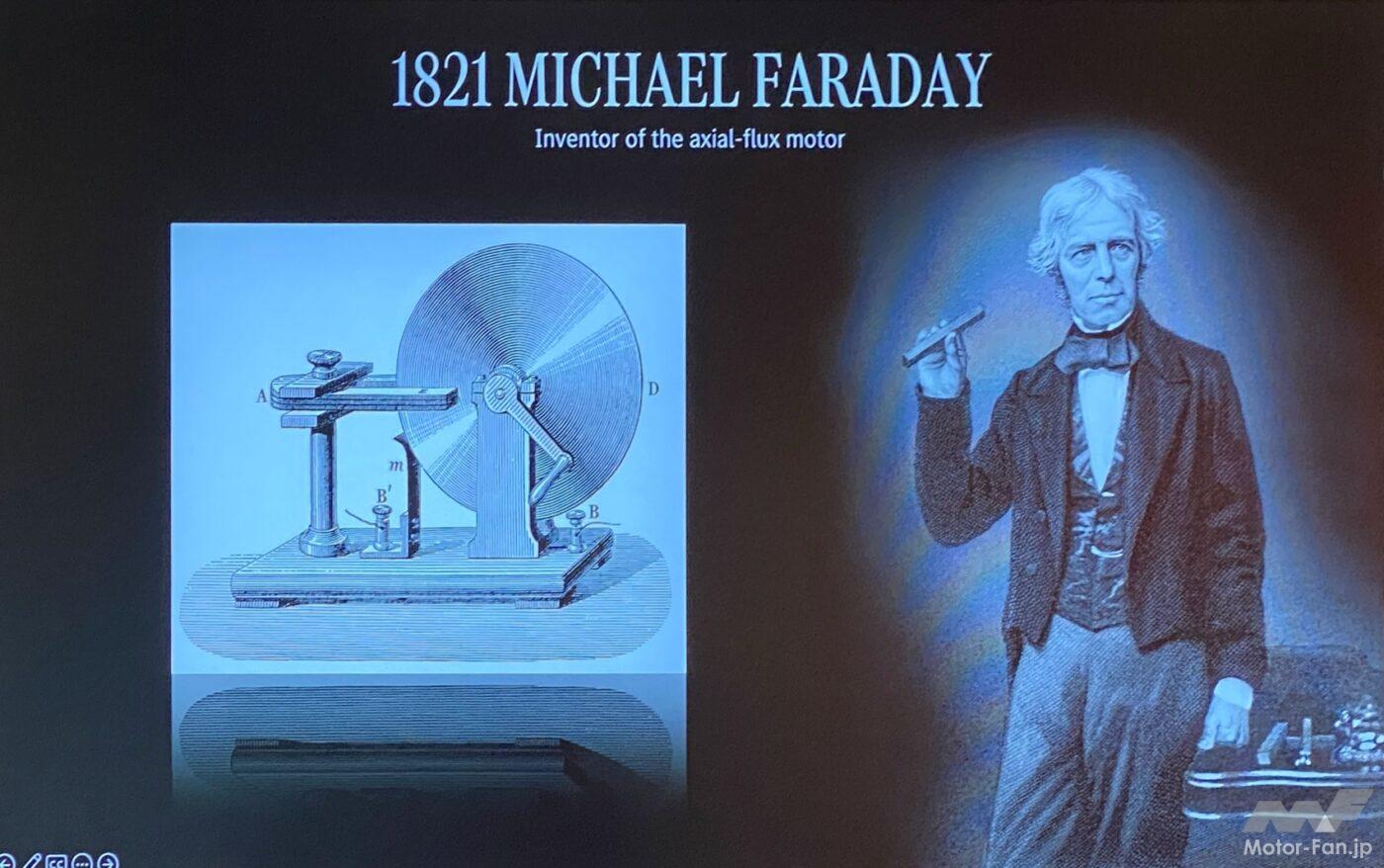

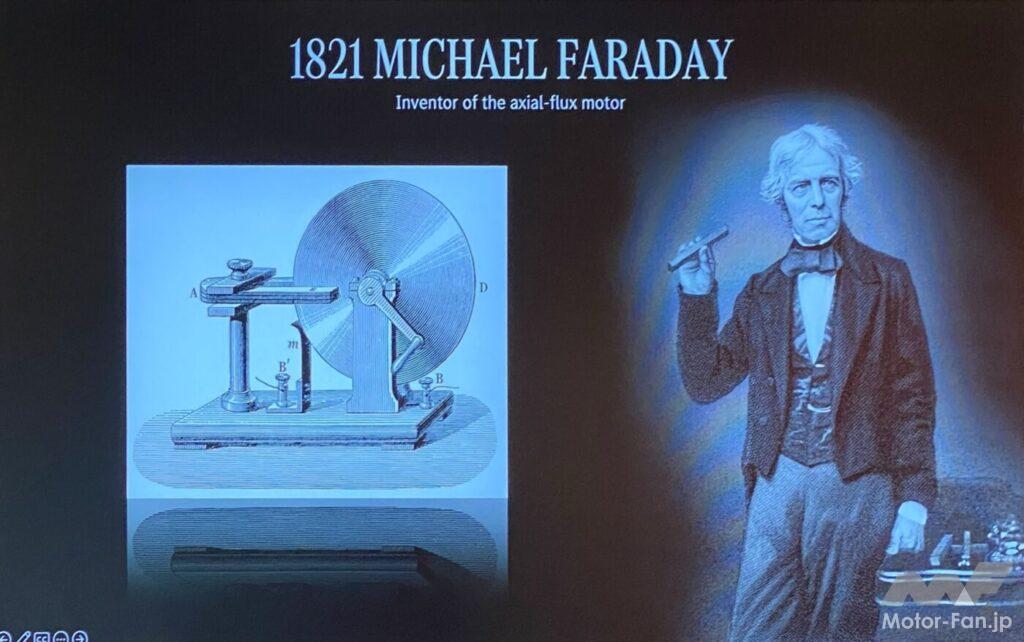

ウールマーによれば、そもそもAxial Flux Motorは「200年余りも前にマイケル・ファラデーが発明した非常に古い技術だ」とのこと。薄型にできるのが大きな特徴のひとつなので、身近なところではCDドライブに使われている。しかし自動車用などの大きなモーターでは実用化が難しかった。「製造方法や冷却に課題があった」からだ。

Axial Flux Motor=軸方向磁束モーターの課題を解決

オックスフォード大学でモーターを研究していたウールマーは、2005年に博士課程に進んでまもなく、「Axial Flux Motorを作る良い方法を突然に思い付いた」という。研究を進め、課題解決に目処を付けた彼は、09年にYASAを設立した。

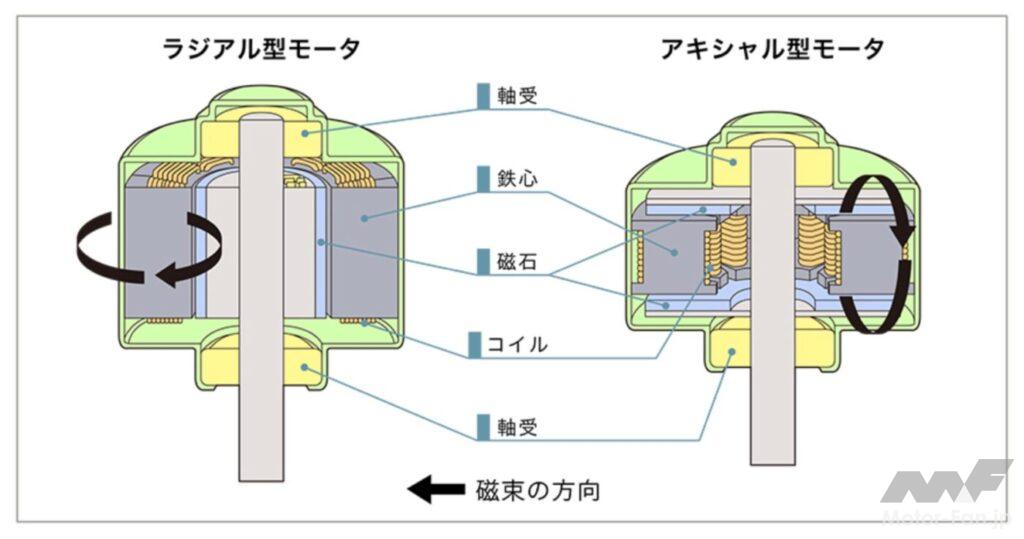

磁束の向きにより、モーターはRadial Flux MotorとAxial Flux Motorに大別される。自動車用を寡占しているのが、磁束が回転軸に対して放射方向になるRadial Flux Motorだ。それに対してAxial Flux Motorは回転軸と平行の方向に磁束が発生する。

ウールマーは「Axial Flux Motorには原理的に多くの優位性がある。同じサイズならより大きなトルク/出力を得られるし、同じトルク/出力であれば重量と軸方向の長さを1/3にできる」と強調する。

Radial Flux Motorではステーター(固定子)やアーマチュア(またはローター/回転子)の鉄心にヨーク(日本語では継鉄)を積層し、そこに銅線を巻く。ヨークは磁束の通り道になるものだ。しかしAxial Flux Motorでは構造上、積層でヨークを作ることができず、それが生産化を阻んでいた。

そこでウールマーが考えたのが、ヨークの要らないアーマチュアだ。放射状に分割(セグメント)されたポールピース(磁極片)でアーマチュアを構成し、各ポールピースにコイルを配置する。アーマチュアをプレスで容易に成形できる磁性複合材も開発した。「Yokeless And Segmented Armature」の頭文字がYASAの社名の由来だ。

性能を実証するYASAの歩み

YASA創立まもない頃から、同社のAxial Flux Motorは自動車業界で少しずつ具体的な成果を示してきた。時系列で概要を紹介すると;

1)2010年、ジャガーのC-X75コンセプトにYASAのモーターが採用された。軽油燃料の小型ガスタービンで発電し、4輪それぞれのモーターを駆動するハイブリッド・スーパースポーツだ。2013年から250台の限定生産が始まるはずだったが、残念ながらこの計画はキャセルされてしまった。

2)2012年、英国のドレイソン・レーシングがローラと開発したプロトタイプレースマシンにモーターを供給。このB12/69EVは翌13年、英国ヨークシャー州の軍用空港で車重1トン以下BEVの速度記録を更新する204mph(328km/h)を叩き出した。

3)2013年からはパイクスピーク・ヒルクライムに挑むラトビアのDrive eO社にモーターを提供し、2015年に総合優勝。

4)2015年、YASAのモーターを積むケーニセグ・レゲーラがジュネーブショーでデビュー。1100psのV8ツインターボをミッドシップに搭載し、低回転域ではモーターが駆動力を担うことでギアボックスを省略したのが大きな特徴だ。モーターはエンジンの前側に1基、デフの左右に1基ずつ配置し、トルクベクタリングの機能も発揮する。

5)2019年にデビューしたフェラーリ初のPHEVロードカー、SF90ストラダーレにモーターを提供。4ℓ・V8ツインターボと8速DCTの間に1基、フロントに2基のモーターを搭載する。

6)2021年、フェラーリ296GTB(PHEV)がデビュー。3ℓ・V6ツインターボにAxial Flux Motorを組み合わせる。

そして前述のように、ランボルギーニがレヴエルトとテメラリオにYASAのモーターを採用した。フロントにAxial Flux Motorのeアクスルを使ったのは、レヴエルトが初めてだ。

これからのスポーツカーにはYASAモーターが必要!?

YASAは2018年、オックスフォード近郊に年産10万基の能力を持つモーター工場を開設した。フェラーリやランボルギーニなどスーパーカー向けだけを念頭にした規模ではない。「潜在顧客としてメルセデスAMGと商談を始めていた」とウールマー。それが2021年7月のメルセデスによる完全子会社化へと発展したわけだ。

23年6月のビジョン・ワンイレブン取材では、買収に伴ってYASAの会長を兼務することになったコンスタンチン・ナイス(メルセデスの電動システム開発責任者)にも話を聞いた。会場に展示されたEQS/EQE用の265kWモーター(Radial Flux Motor)を指差しながら、「これもパワフルで効率的だが、スポーツカーではもっとパワーが必要になる」とナイス。そしてこう続けた。

「トルクベクタリングのために2基のモーターを積むとなれば、軸方向の長さを切り詰めなければ収まらない。YASAのモーターを使えば、トルクを現時点で最良のRadial Flux Motorの2倍にできるし、前後で最大4つのモーターを積むこともできる。これらを可能にするのはYASAだけであり、それが我々とYASAを結び付けることになった」

一方でウールマーは「メルセデスと競合しなければ、他のメーカーにもモーターを供給できる契約。BMWはダメだけれど、フェラーリはOKだ」と語っていた。子会社化しても技術を独占しないのは、自社が採用するまでに技術がさらに進化することを期待するからだろう。ナイスによれば、「現時点ではまだコストが高い」とのことだった。

AMG.EAに高性能なモーターを供給

メルセデスの子会社としてのYASAの任務は、AMG.EAプラットフォーム用のAxial Flux Motorを開発し、供給することだ。

このプラットフォームを使う第1弾の4ドアクーペについてメルセデスは24年3月、スウェーデンで寒冷地テストを始めたことを発表。11月には第2弾がフルサイズのSUVになることも明らかにした。

メルセデスの次世代BEV専用プラットフォームにはMB.EAとAMG.EA、そして商用車用のVAN.EAの3つがある。MB.EAはメルセデス・ベンツのCクラス級以上を対象とし、それらの派生車ではない純AMG開発の車種にはAMG.EAを使う。

AMG.EAはAxial Flux Motorで駆動するわけだが、それをMB.EAにも使うかどうかはまだ不明だ。ただ、前述したナイスの「もっとパワーが必要」、「まだコストが高い」という発言から察すれば、当面はAMG.EAだけに使うと考えるのが妥当かもしれない。Aクラスなどの小型車にYASAのモーターを採用する可能性については、「次の段階の課題にしたい」とのことだった。

では、「前後で最大4つのモーターを積む」はどうだろう? ビジョン・ワンイレブンの発表後にナイスがYASAのホームページに寄せたメッセージに、次のような記述がある。

「技術的な観点から言えば、(YASAのモーターは)エキサイティングなドライビング体験に重要なバネ下質量に影響しないほど小型軽量だから、それがホイールの設計の一部になることを容易に想像できる」

これはつまり、インホイールモーターの可能性を示唆する言葉だ。ナイスはそのメリットについてこう続けている。

「モーターの回生はブレーキの機能も果たすので従来のブレーキを取り除くことができるし、(ホイールにモーターがあれば)ドライブシャフトも要らなくなり、クルマ全体を軽量化できる。空いたスペースでバッテリーを増やしてもよいし、乗員のための空間を広げてもよい。これらはAMGとYASAが今後取り組んでいくエキサイティングな道のりのほんの一部だ」

自動車用のAxial Flux Motorの実用化に成功しているのは、まだYASAだけ。この革新的なモーターの潜在能力はどんな広がりを見せるのか? スーパーカーのハイブリッドだけでなく、メルセデスAMGの今後にも注目したい。