モーションマネジメントシステムとの協調制御により、車両挙動を安定

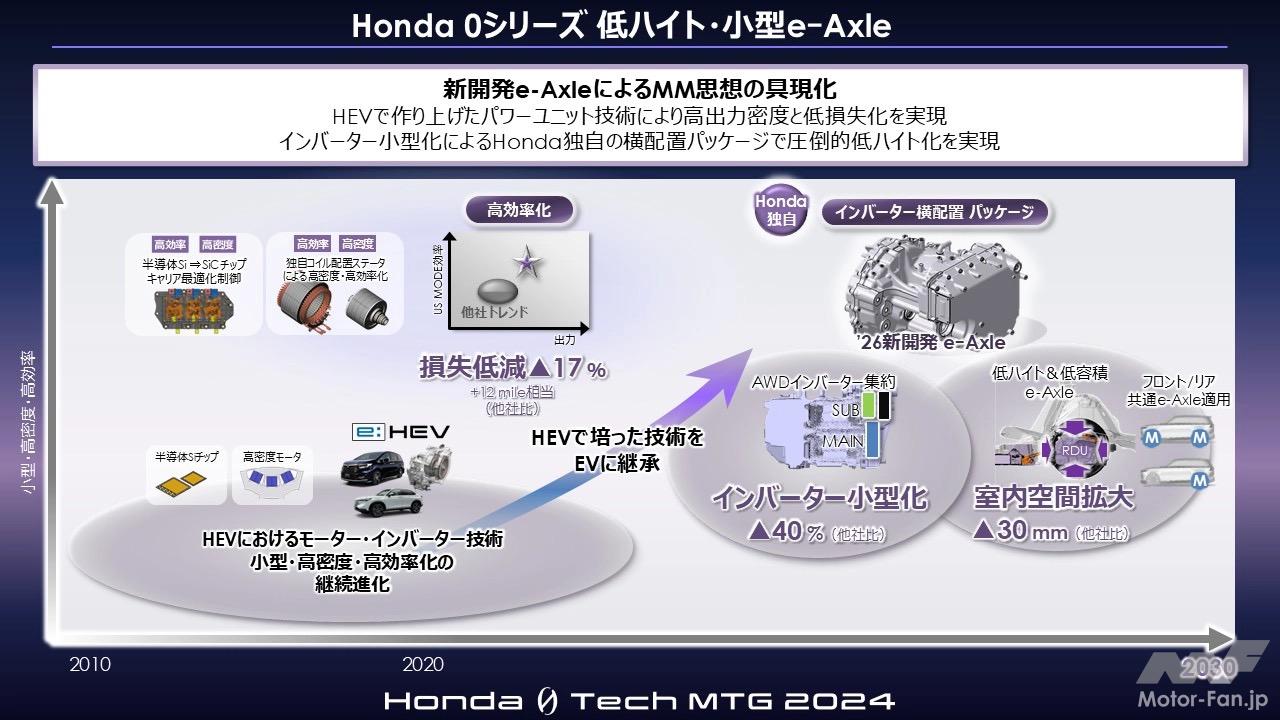

昨年開催された「Honda 0 Tech Meeting 2024」では、2026年からグローバル市場への投入を予定している新たな電気自動車(EV)、「Honda 0(ホンダ・ゼロ)シリーズ」への搭載を予定している次世代技術を公開した。今回は、Honda 0シリーズの開発アプローチのうち、Thin(薄く)、Light(軽く)を実現するeAxle(イーアクスル)について解説する。

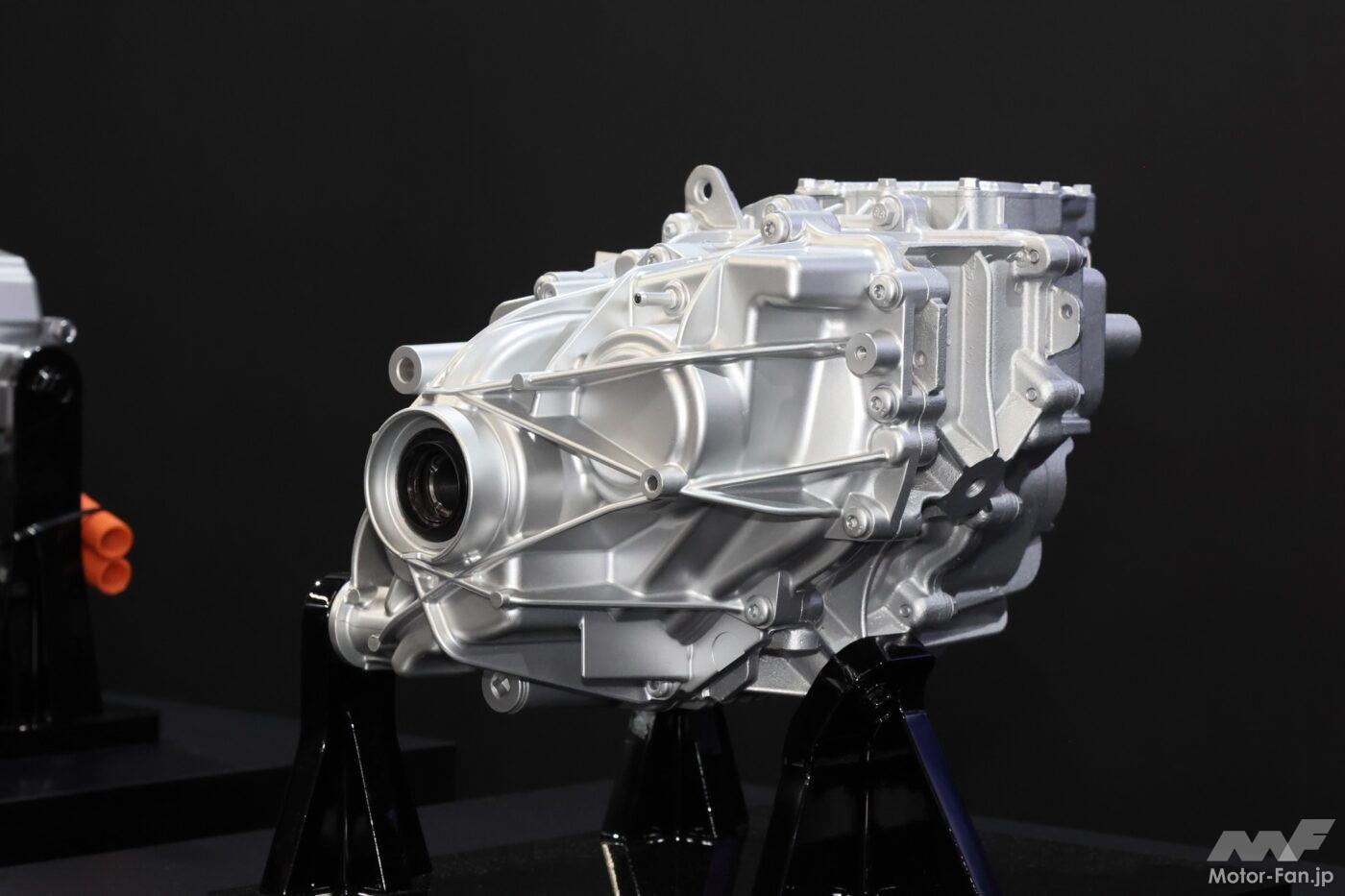

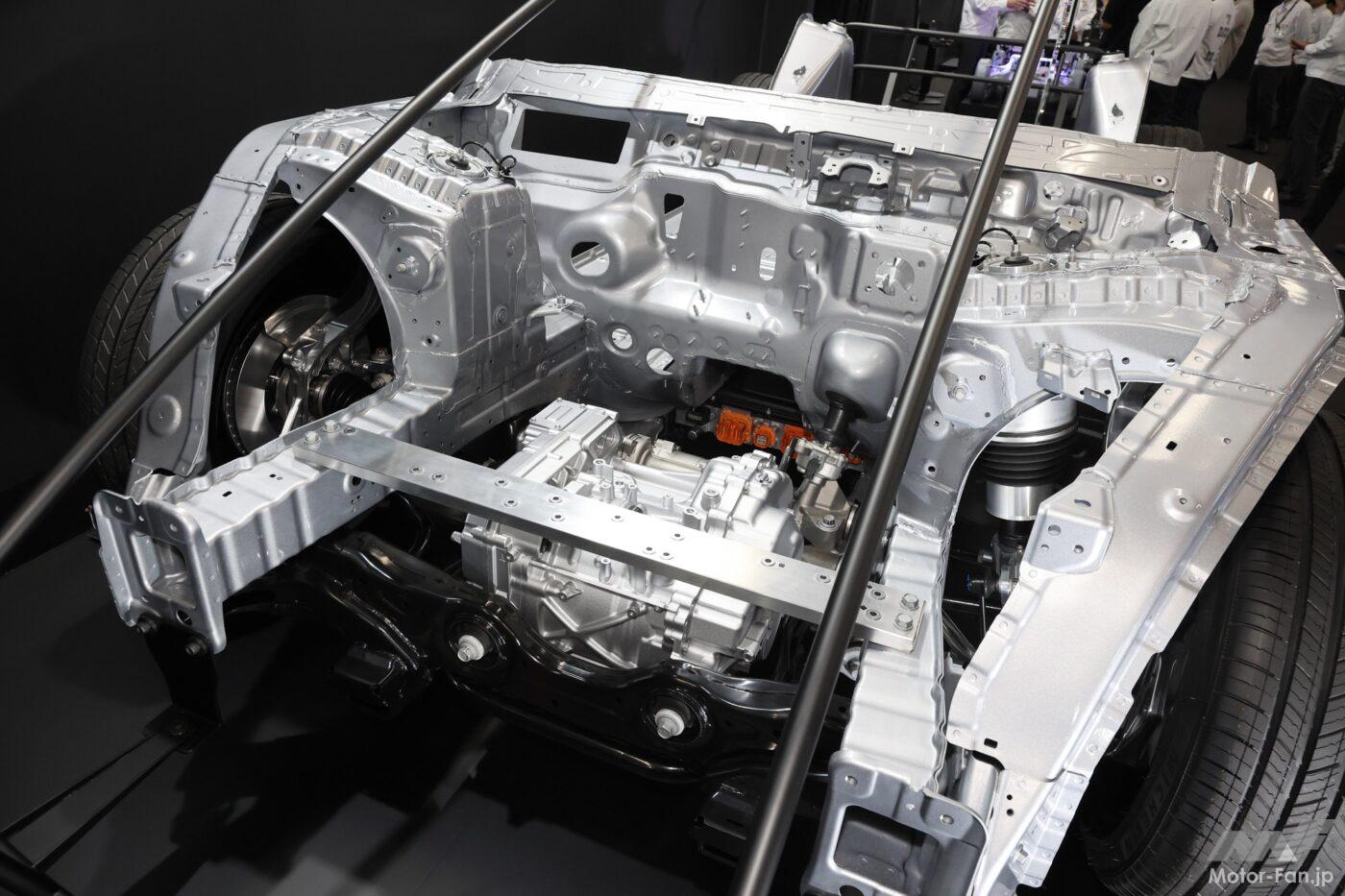

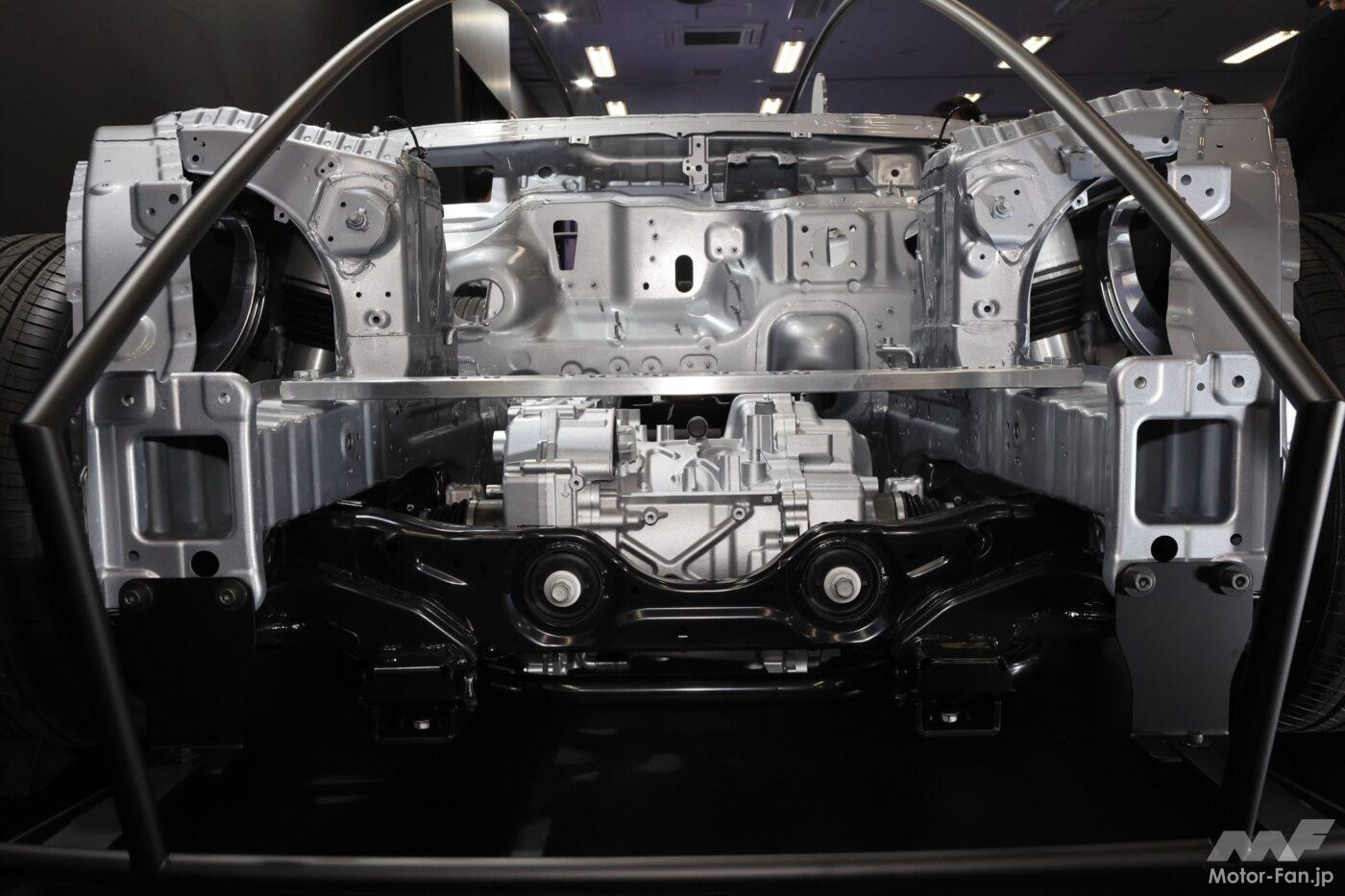

eAxleはモーターとインバーター、減速機構を一体化したユニットだ。Honda 0シリーズに向けては現時点で2タイプのeAxleを開発している。ひとつは180kWタイプ、もうひとつは50kWタイプだ。ホンダは180kWタイプをメイン、50kWタイプをサブに位置付けており、メインとサブの組み合わせで3つのバリエーション展開を考えている。すなわち、メインを前後に搭載するAWD(180kW+180kW)、フロントにサブを搭載し、リヤにメインを搭載するAWD(50kW+180kW)、そしてメインをリヤにのみ搭載するRWD(リヤ180kW)である。

また、サブのeAxleはパワートレーン横置き前輪駆動(FF)のリヤ駆動ユニットとして使用し、E-AWD(電動四駆)化を図る計画だ。E-AWDはプロペラシャフトなどで機械的に動力を伝達する方式と比べ、最大駆動力の向上や高応答・高精度な駆動力の配分制御が可能になる。さらに、モーションマネジメントシステムとの協調制御により、車両挙動を安定させながら高い運動性能を引き出すことが可能だとホンダは説明している。e:HEVをベースにしたE-AWDの将来的な投入を示唆しているのだろう。

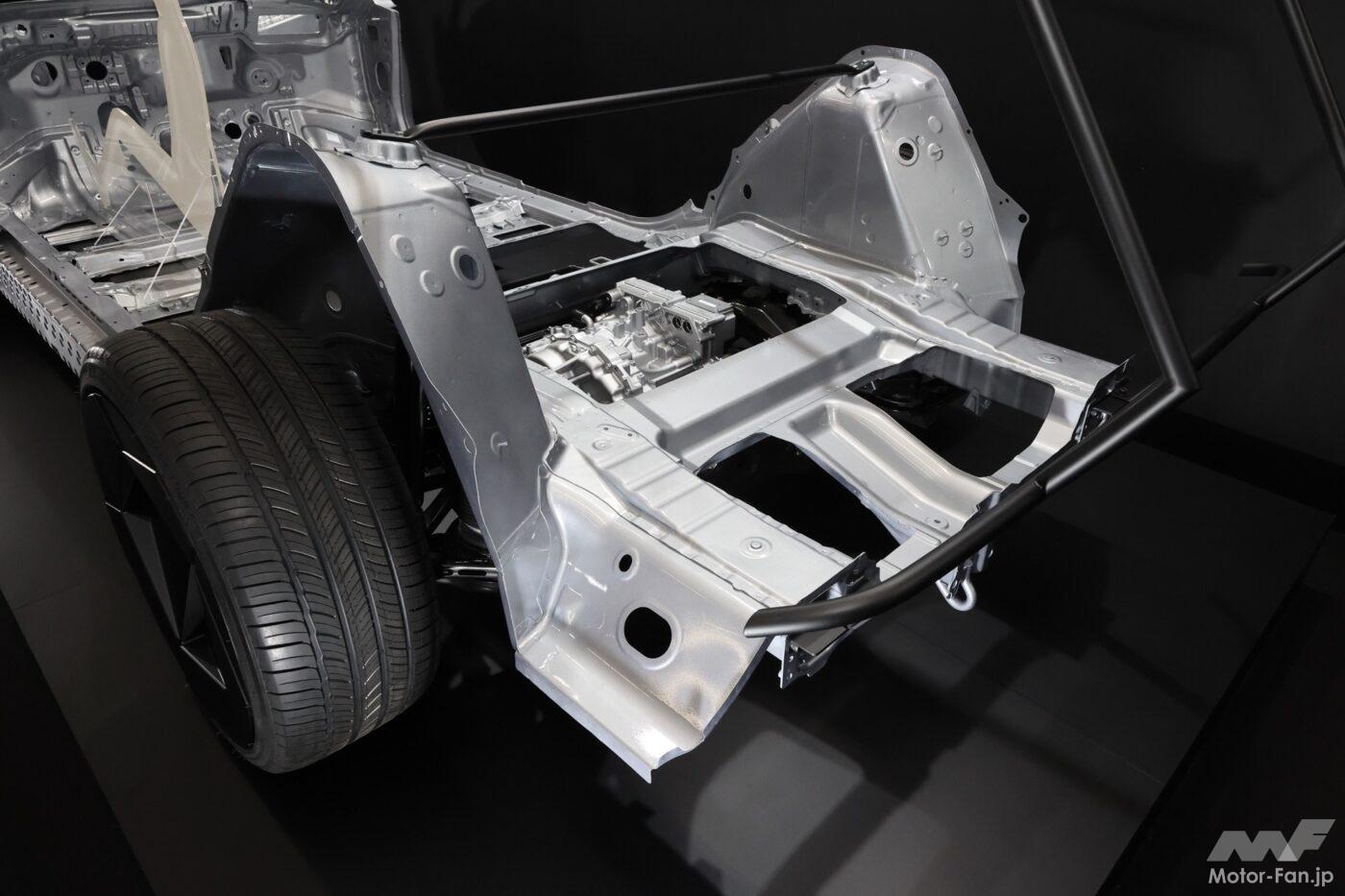

約40%小型化し車内空間を犠牲にしないレイアウト

Honda 0 Tech Meeting 2024では、メインの180kWユニットとサブの50kWユニットが展示されていた。メインユニットの特徴は、インバーターがサイドに配置されていることである。これまで、インバーターはeAxleの上部に配置するのが一般的だった。ところがこのレイアウトだとリヤに搭載した場合にハイトが高くなり、キャビンや荷室スペースを圧迫してしまう。

そこでホンダは、インバーターを他社トレンドに対して約40%小型化することで、サイド配置を実現。車室内空間を犠牲にすることなくリヤ搭載することが可能になった。また、フロントに搭載した場合は低フード化やショートオーバーハング化に大きく寄与する。インバーターの小型化には、SiCパワー半導体の採用に加え、現行のe:HEVに至る歴代ハイブリッドシステムの開発で培った技術が生きているという。

冷却は水冷だ。モーターとインバーターを別々の水路にすると非効率になるため、モーターとインバーターを直結する形にして、簡素な水路構造を構築。これもユニットの小型化に寄与している。また、モーターは独自コイル配置のステーターによる高密度・高効率化を図ることで、他社トレンド比で約17%の損失低減を実現。航続距離に換算すると12マイル(約19km)の延長に相当するという。

180kWのメインユニットがモーター、インバーター、減速機構の3要素で構成する3 in 1なのに対し、フロントへの搭載を見込む50kWのサブユニットは、モーターと減速機構の2要素で構成する2 in 1ユニットだ。フロントのサブユニットを駆動するインバーターは、リヤに搭載するメインユニットのサイドに搭載している。50kWのサブユニットは2 in 1とすることで低ハイトかつコンパクトに仕上げている。