有機化合物(化石燃料)を完全燃焼させると理論的には二酸化炭素と水蒸気が発生するだけであるが、燃料に含まれる不純物や燃焼温度などにより実際の内燃機関の運転状況では様々な有害物質を同時に発生させてしまう。主なものは一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、粒子状物質(PM)である。

ガソリンエンジンの場合、特に問題となるのはCO、HC、NOxで、1970年代に北米市場をはじめ世界規模で問題視され、米マスキー法の成立を契機に日本市場や欧州市場でも自動車の排ガス中の有害物質除去が求められるようになった。各メーカーは全精力を排ガス対策に注力したが、問題となったのはCOおよびHCとNOxでは混合比により発生量が異なるため、三者を同時に処理できないということにあった。

COとHCは理論混合比より濃いと発生量が多く、薄いと減る。極端に薄くなるとHCは再び増加する。薄くなるに従って多くなる。NOxは理論混合比より若干薄いところで最大になり、その前後では減ってくる。初期の排ガス処理に使われた酸化触媒はCOとHCしか除去できないため、EGRと混合比を調整することで燃焼温度を下げてNOxの発生を抑制していたが、触媒追加などによるエンジン出力の低下を伴い、また重量も増加したため1970年代の自動車は軒並み動力性能低下を余儀なくされた。

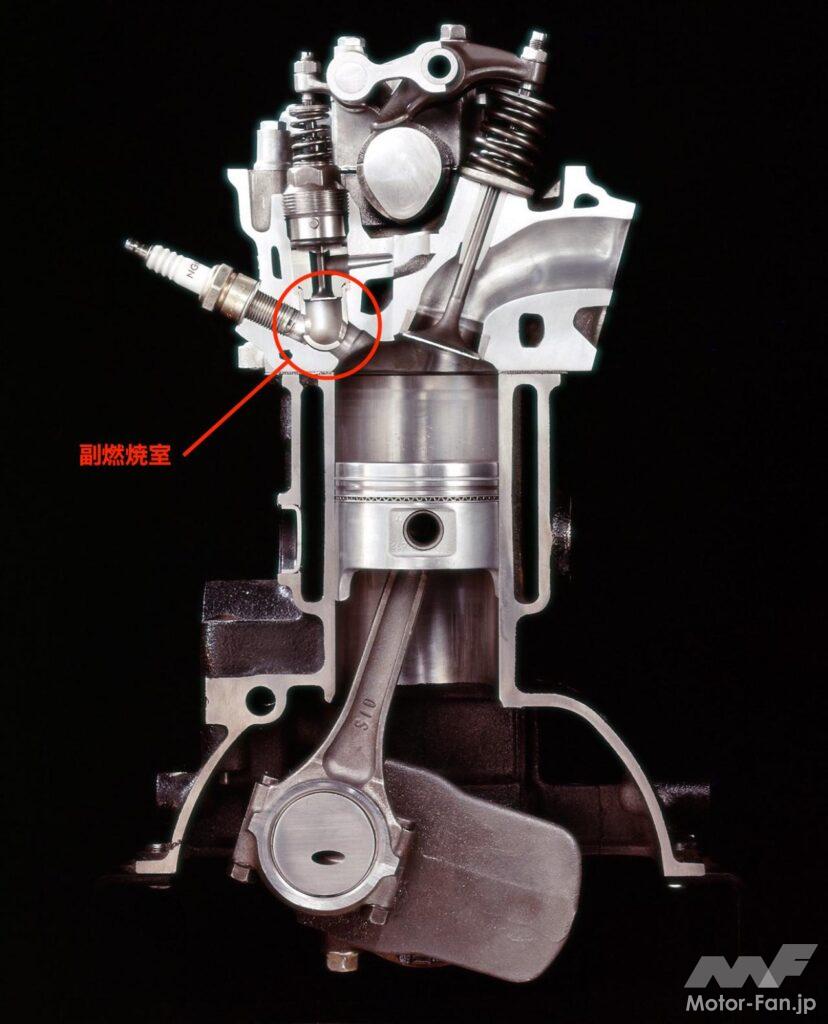

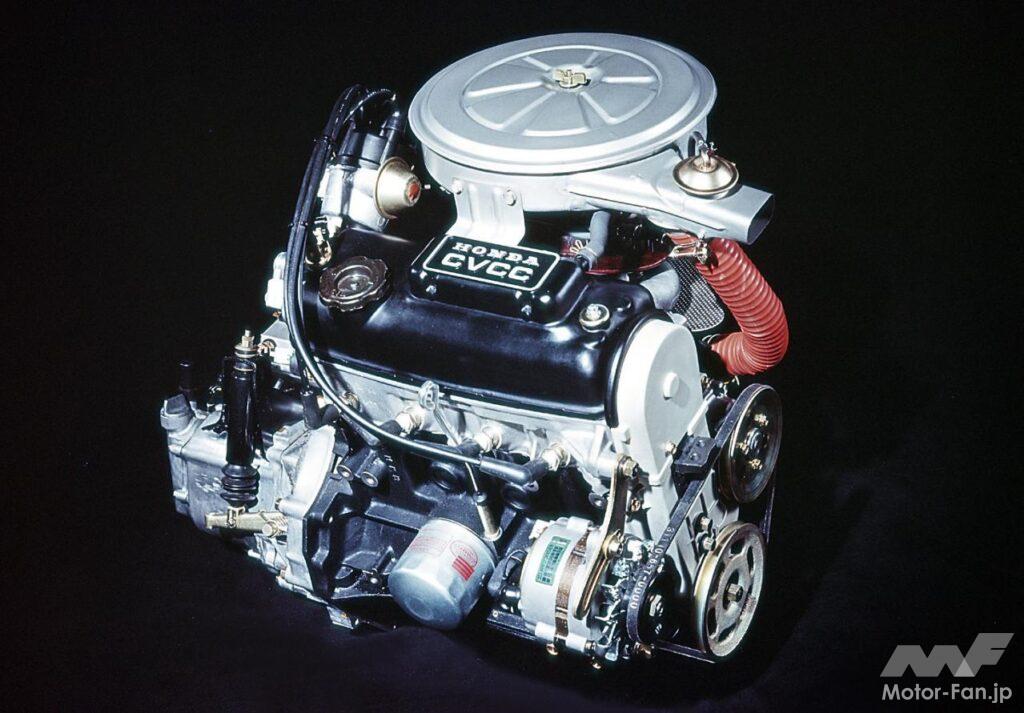

【CVCC】

ホンダが開発した希薄燃焼(リーンバーン)により排ガスの有害物質を低減させるシステムで、Compound Vortex Controlled Combustionの略称。単純なリーンバーンでは失火、燃焼の不安定等エンジンの運転を維持できないため、副燃焼室を設けてそこにリッチな混合気を送って点火、それを火種にして主燃焼室でリーンバーンを行なう。触媒などの特別な後処理装置を必要とせず、排ガス規制の嚆矢である米マスキー法を最初にクリアしたエンジンとして知られ、今日のホンダ四輪車の隆盛を築く礎となった。副燃焼室を持つなど機構的に複雑な上、エンジンブレーキが効きにくいなど運転性に難があり、S/V比が大きいことなどから熱効率が良くなく、様々な改良が施されたものの、1980年代には理論空熱比で燃焼させる三元触媒方式に取って代わられた。

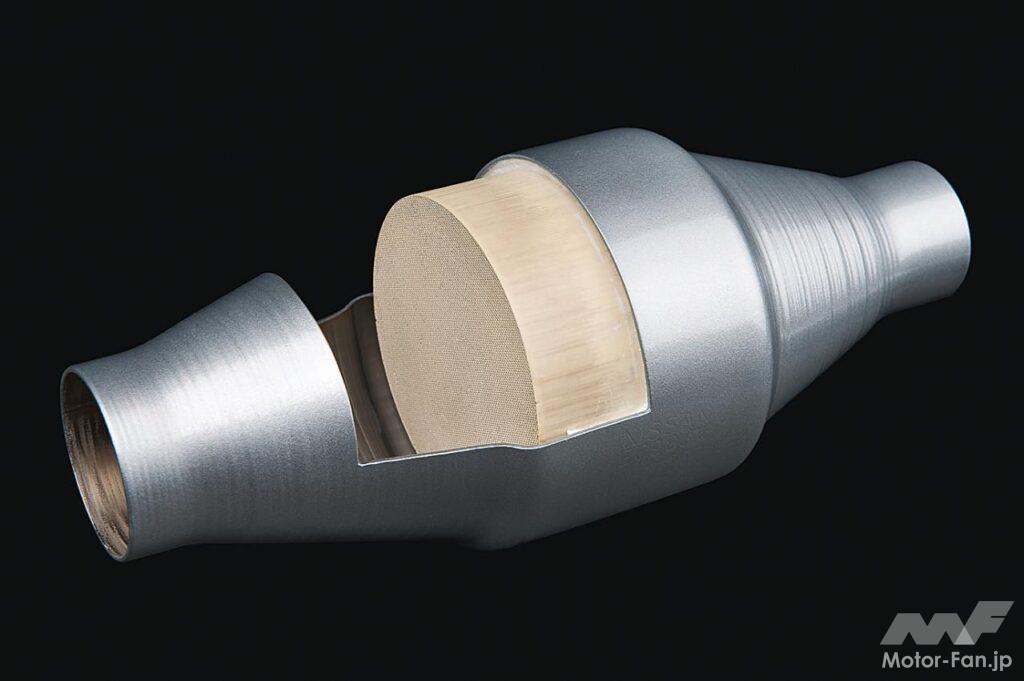

触媒としてプラチナ、パラジウム、ロジウム等の貴金属を利用したもの。それまでの酸化触媒と異なり、酸化と還元を同時に行なうため、NOxから酸素を取り除いて窒素に戻すことが可能、つまり主要な三つの有害物質を同時に除去できる。これによりガソリンエンジンの排ガス浄化デバイスは三元触媒に一本化されることになった。ただし万能に見える三元触媒にもネックがあり、理論空燃比でないと機能しない、始動直後など低温では機能しない、有鉛ガソリンにより貴金属が被毒するという3つが重要な問題となる。そのため無鉛ガソリンへの切替(低硫黄化、低リン化も)と、空燃比を調整するためにO2センサーを備えた電子制御燃料噴射システムとのセットで採用された。

今日では40年前と比べて自動車の排ガスは劇的に浄化されるようになったが、より広範囲な対策(PMやディーゼルエンジンの排ガス)が求められ、さらに全体的なCO2排出量=燃費の軽減とあわせた総合的な対処が求められている。また、日本の新長期規制、欧州のEURO規制、北米の排出ガス規制等、国や地域によってバラバラな規制基準を統一しようという動きが起きており、自動車の保有数が爆発的に増加している中国の動向を含め、今後の行方が注目される。

![「マスキー法を最初にクリアしたCVCC、そして三元触媒[内燃機関超基礎講座]」の1枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/big_main75630_20200629083047000000-150x150.jpg)

![「マスキー法を最初にクリアしたCVCC、そして三元触媒[内燃機関超基礎講座]」の2枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/03/big_4617210_202006290830470000001-150x150.jpg)

![「マスキー法を最初にクリアしたCVCC、そして三元触媒[内燃機関超基礎講座]」の3枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/03/big_4617211_202006290836420000001-150x150.jpg)

![「マスキー法を最初にクリアしたCVCC、そして三元触媒[内燃機関超基礎講座]」の4枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/03/big_4617213_202006290836430000001-150x150.jpg)