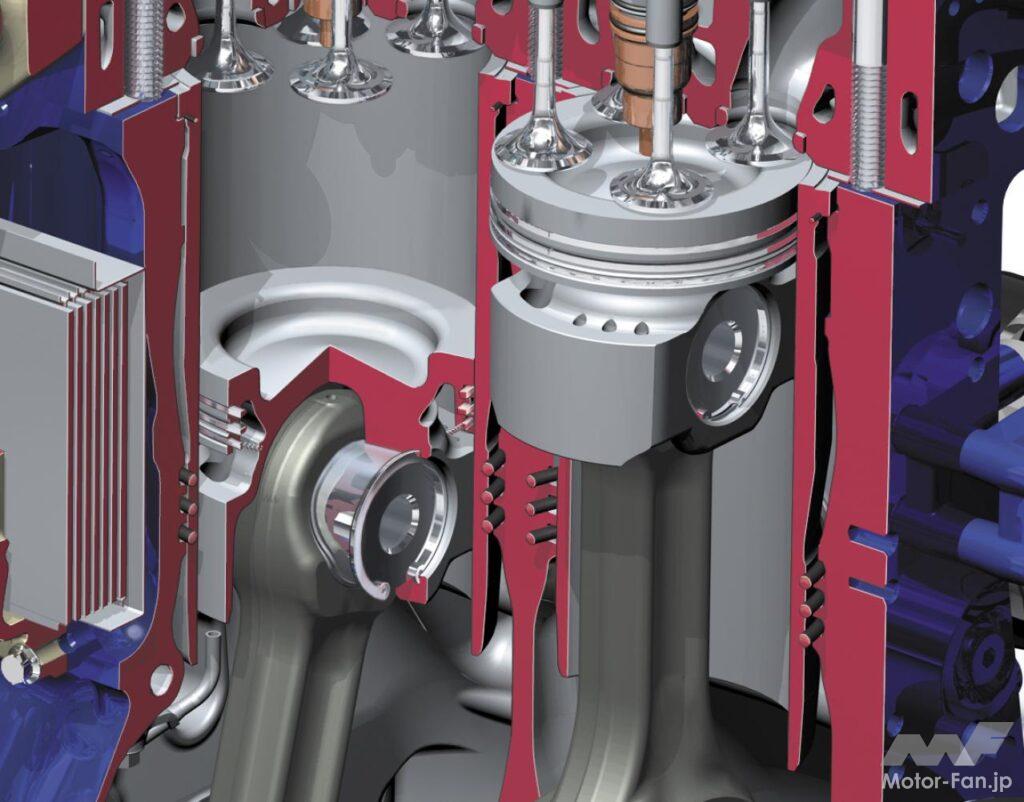

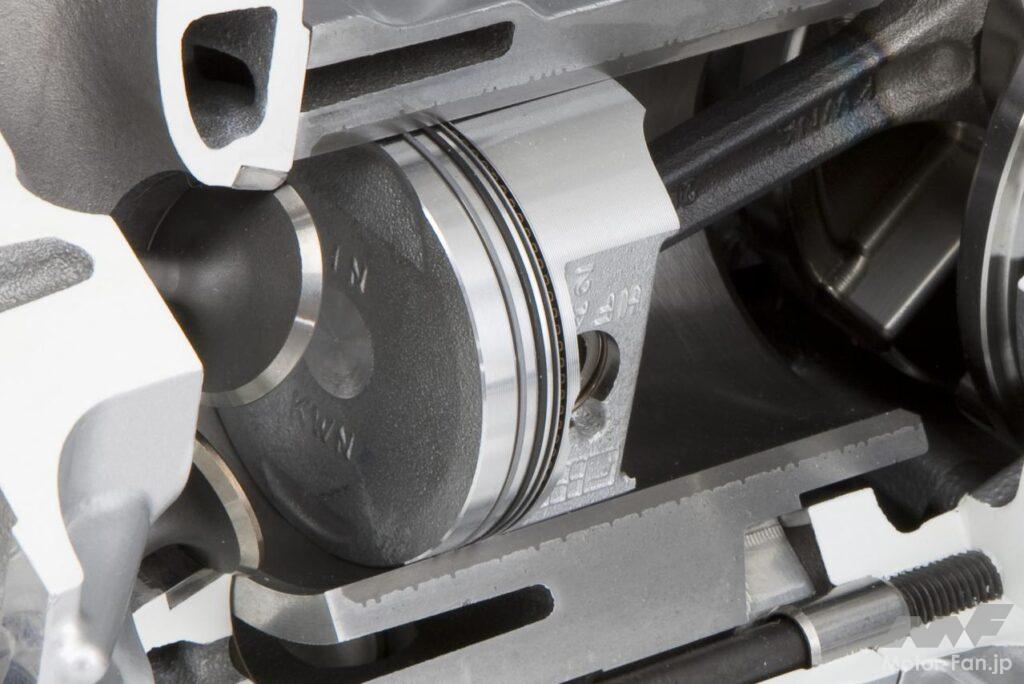

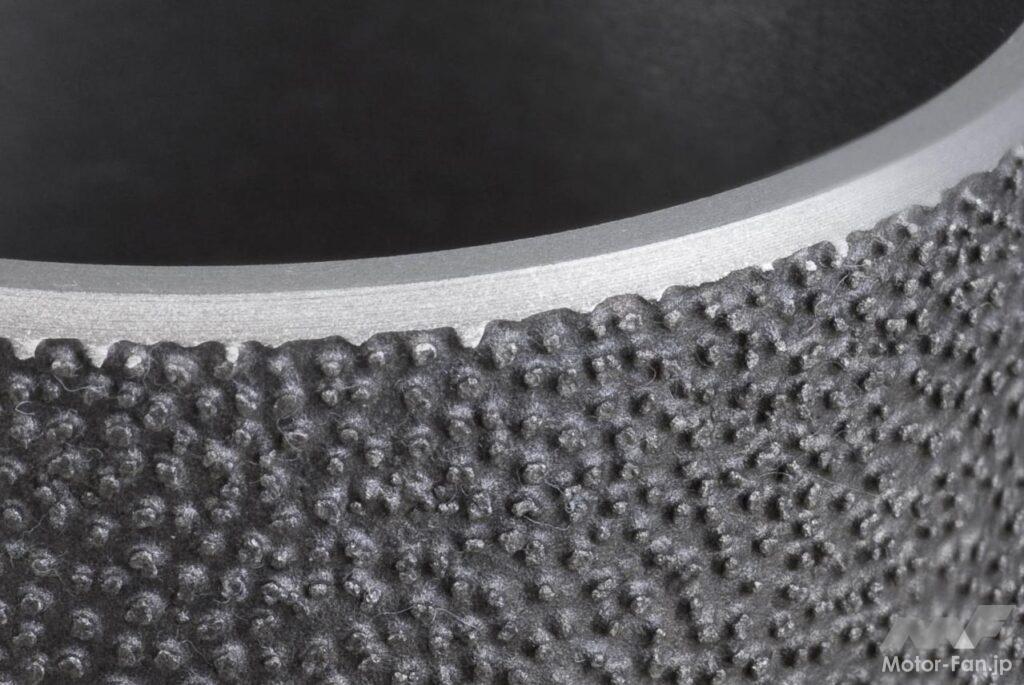

ライナーは耐久性から鉄製が多い。ピストンとの直接接触を避けるために油膜を保持しておく必要があり、ミクロな視点では表面の凹凸やホール部に、可視できる部位では表面のクロスハッチにオイルを溜めておき、流体潤滑を図っている。

そのライナーがウォータージャケットに直接触れている構造をウェットライナー、触れていないものをドライライナーという。現在のエンジンは大半がドライライナーであり、ウェットライナーはかつて多くのエンジンで見られたが近年では見ることが少なくなっている。近年の例では、スズキの先代スイフトスポーツが搭載していたM16A型エンジンがウェットライナー式だった。

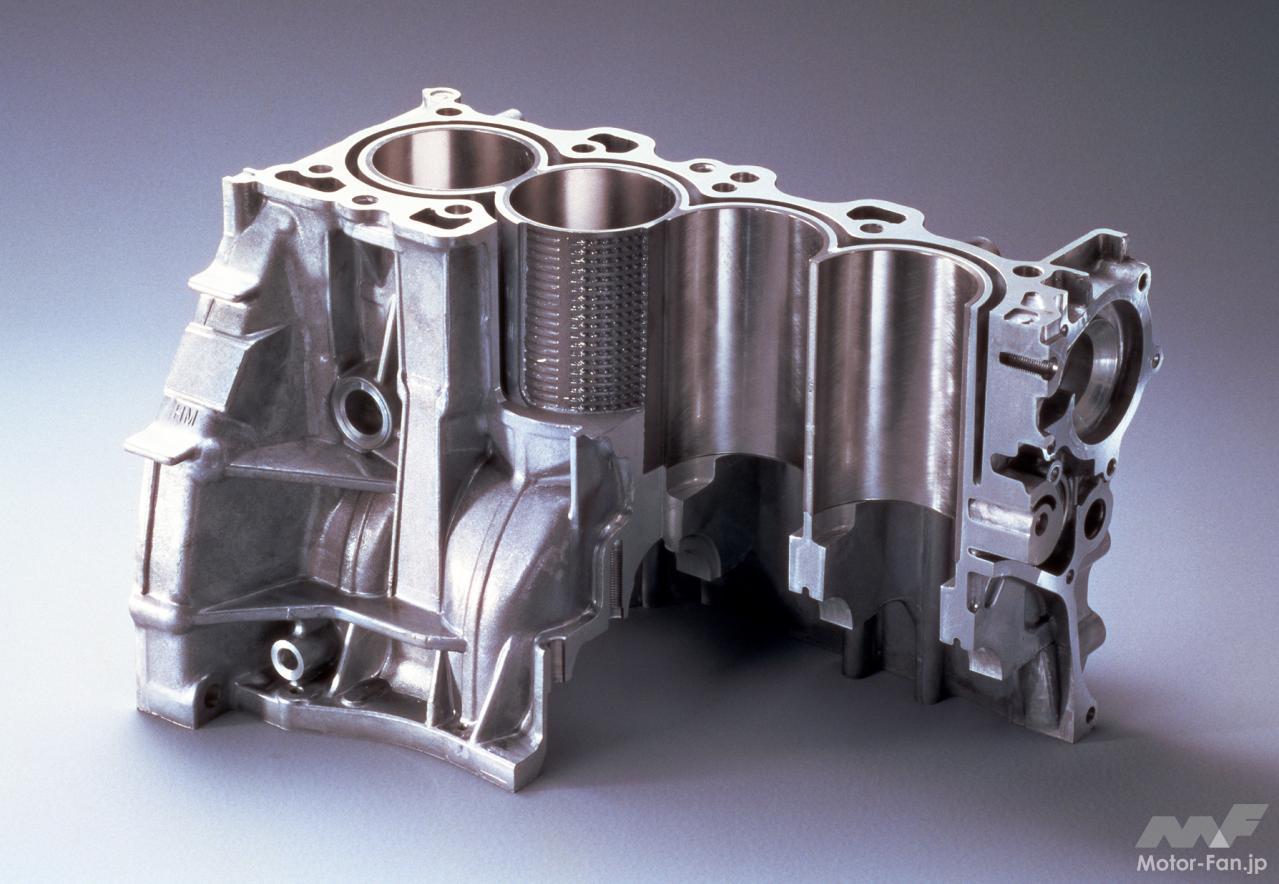

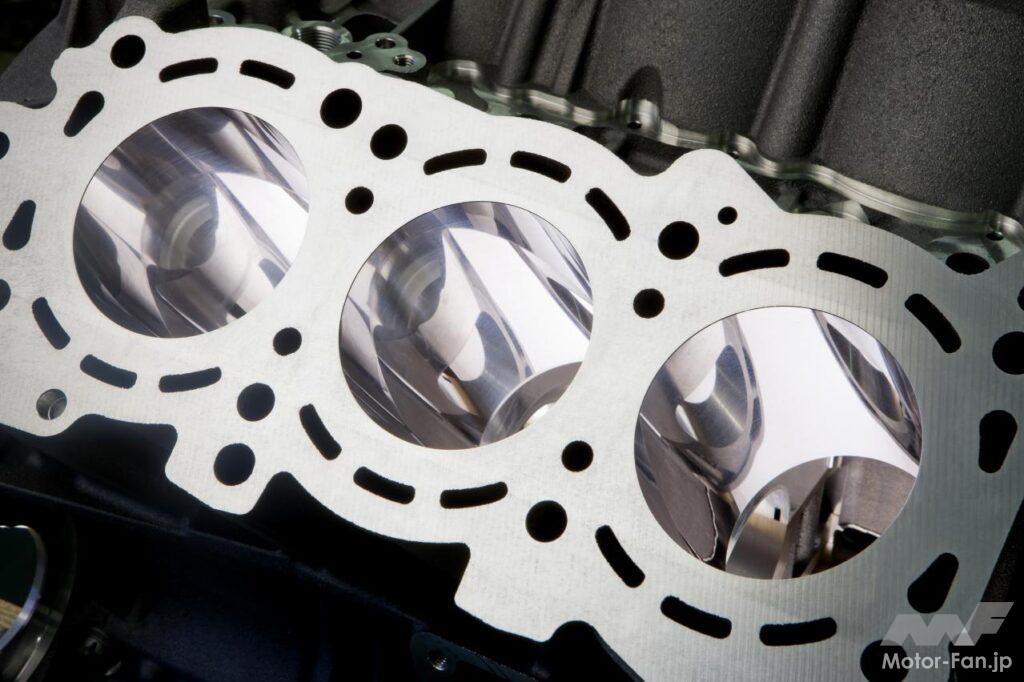

かつてのエンジンブロックは鋳鉄製が多く、シリンダーボアを直接ホーニング→クロスハッチ加工するユニット、あるいはライナーを挿入してOリングで目止めする(つまりウェットライナー)が一般的だったが、軽量化のためにアルミブロックになるとライナーをシリンダー内に鋳込む構造が多くなった。

一方で、アルミシリンダーでもライナーレスとするエンジンは存在していて、その場合はめっきや合金溶射などでボア表面を加工し、磨耗対策や油膜保持対策とする。ライナーレスにすることでピストンとブロックがアルミ同士の同等素材になり熱伝達性が向上、ノッキング回避などの解決を図ることができる。もちろん、軽量化を大きく図れることも美点のひとつだ。デメリットはコスト、よって高性能エンジンやバイク用に採用されることが多い。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)