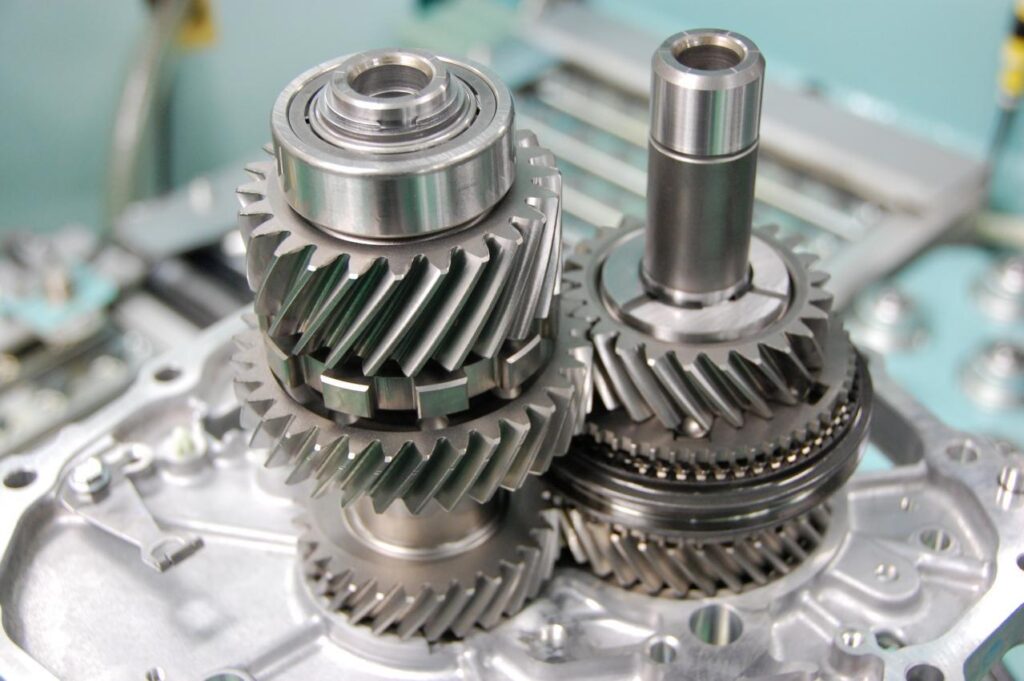

戦後日本の自動車産業は、航空機産業の資産と技術を利用して発展した。航空機開発の禁止により、多くの航空関連のエンジニアや企業が自動車製造に転換。例えば、愛知機械工業は航空機製造から自動車部品製造へと転換し、日産GT-R用の変速機を生産。新明和工業も、川西航空機から変遷し、現在はUS-2救難機を生産。川崎重工業も、航空機製造から輸送機や哨戒機の製造へと転換を遂げた。

技術革新の例として、NSKが開発したハーフトロイダル型IVTは、航空機用発電システムに応用され、効率の高い発電を可能にした。しかし、自動車産業では、革新的な技術が市販車に採用されるまで時間がかかる傾向にあり、日本の自動車メーカーは緊縮財政を続けているため、新技術の採用が遅れがちである。

ホンダジェットの成功と三菱重工のMRJプロジェクトの失敗は、異なるアプローチと結果を示している。ホンダは外部の専門家の助けを借り、FAAの型式証明を取得。一方、三菱重工は内部資源に頼りすぎ、型式証明を取得できなかった。

より詳細を読む→自動車の「現実」と「しがらみ」 その3・ゼロスタート後編「もう一度敗戦を味わうのか」