目次

エンジン縦置きのFFらしくないプロポーションが疑念を抱かせる!?

ホンダはFRに“ある種の憧れ”を持っていたのか・・・

とある日曜日の昼下がり。待ち合わせ場所として指定された某ホテルのロビーに出向くと、初対面ゆえお互い顔も知らない相手だったにも関わらず、その雰囲気から、彼こそが身元を一切明かさないという条件で、今回のインタビューに応じてくれる人物であることが直感的に分かった。彼は多忙の身。時間は限られている。カフェテリアへと移動して、さっそく本題に入る。

回りくどいことは抜きだ。まずは結論を聞きたかったので、最も気になっていることを単刀直入に質問した。「アスコットとラファーガ、本当はFRとして設計、開発が進められていたのではないか?」と。

正面に腰を下ろした彼は一瞬、「あぁ、またその質問か…」という表情を見せたが、こちらの目から視線を外すことなく自信に満ちた声で即答した。

「いや、それはないですね。アスコット、ラファーガは、当初からFFでいくことが決まってましたよ」。

頭の片隅では「実はFRとして開発されていた」という答えがチラチラしていたため、彼の言葉を聞いて正直ガッカリした気持ちはある。しかし、逆にここまで明確に否定されると、気分的にはスッキリしたのも事実だ。

知っての通り、4輪に関して言えばホンダは最後発のメーカーだ。トヨタや日産、マツダ、三菱と同じことをやっても仕方がない。そこで、他のメーカーがやっていないところに新たな価値観を見出し、それを提供していくことに自らの活路を求めた。

そのひとつがFFという駆動方式。ホンダが4輪を手がけるようになった頃、他メーカーのクルマはその大半がFRだった。ホンダもS500/600/800など例外はあるが、かつての軽自動車で言えばN360やZ、ライフ、小型車ならシビックと、一貫してFF車を作り続けてきた。当時はそれこそがホンダにしかできないクルマ作りであり、そんなFFに対する絶対の自信と拘りはアスコット、ラファーガの時代にも受け継がれていた。いや、必要以上にFFに拘っていたという方が正しいかもしれない。

その時、開発者達が考えていたのは「FFでFRを凌駕できれば良いのではないか」ということだ。例えば、エンジン出力の効率を考えても、プロペラシャフトを経由してデファレンシャルで方向転換し、ドライブシャフトを介して後輪を駆動するFRは、当時、FFに対して5~10%のロスがあるとされていた。

つまり、高効率を突き詰めるのであれば有利なのはむしろFFの方で、そこからさらに一歩進んで、「本当にやり切ったらFFとかFRとか関係なく、“良いもの”ができる」というのがホンダの信念でもあった。

もちろん、これまで開発者の中にはFRを手がけたいと思った人もいただろう。しかし、会社としてはひたすらにFFを押してきたのがホンダなのだ。ならば、「アスコットとラファーガは始めからFFとして生み出された」という話にも俄然、説得力が増す。

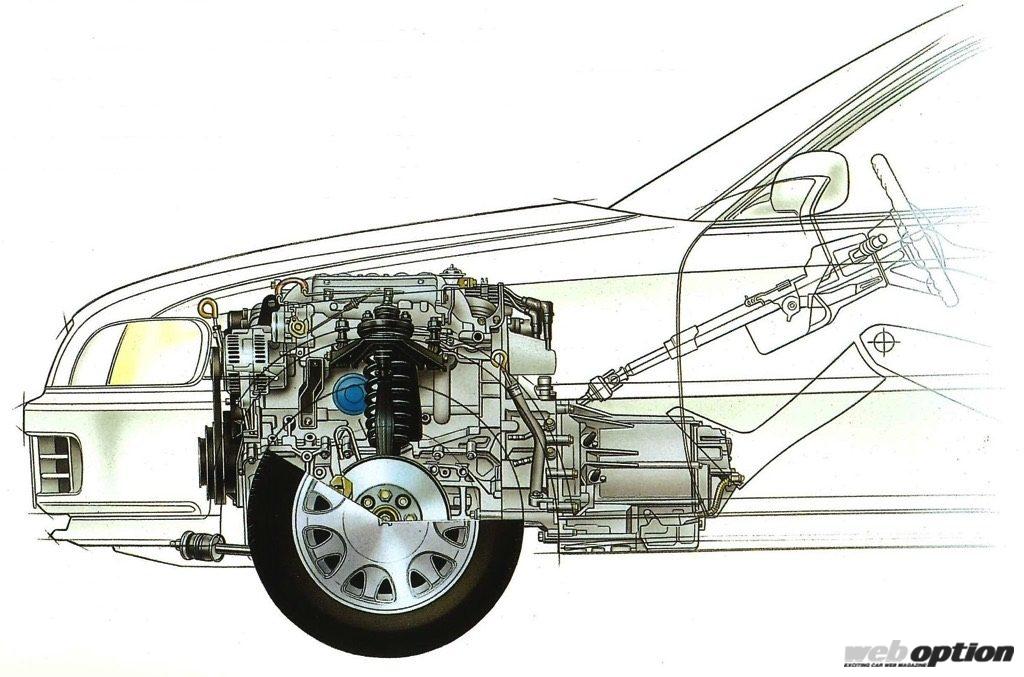

彼は言う。「確かにそのプロポーションから、FRとして開発されてたように見られます。レイアウトもエンジンを縦置きにして、一度後ろに持っていった駆動をまた前に持っていくなんてことをしてますし。それを見て、あとちょっと後ろに延ばせばFRになるでしょ?と思うのも当然だと思います」。

駆動方式にFFを採用したことは理解できた。が、ここでもうひとつの疑問が湧いてくる。なぜエンジンを縦に搭載したのか?ということだ。スペース効率を考えればエンジン(とミッション)は横置きに限るし、それでこそFFのメリットも出てくるはず。実は、そこはマルチシリンダーエンジンに対するホンダらしい発想と深く関わっている。

当時(今も、だが)、ホンダには直6エンジンがなく、6気筒と言えばV6を指すわけだが、それはフラッグシップモデルのレジェンドと北米マーケットに向けたものだった。

ホンダの直4は気持ち良く回るが、マルチシリンダーの方がよりスムーズなのは間違いない。そこで直6でなく、4気筒と6気筒の間…当時、アウディやボルボに見られた5気筒で良いものを作ろうと考えた。これも新しい価値観を見出し、それを提供するという“ホンダの法則”に則ったものだ。

しかし、ホンダではそれを5ナンバー車に搭載するという目標があり、FFで5気筒を横置きにすると全幅が1700mmを超えてしまうため、縦置きにせざるを得なかったのだ。

また、その搭載位置も独特で、様々なレイアウトをテストしながら、最終的にフロントミッドシップが採用された。FFは基本的にフロントヘビーだから、ハンドリング特性で言うとアンダーステア傾向になりやすい。

ところが、ミッドシップにすれば前後重量配分をフロント60%くらいにできるため、エンジンフィールだけでなくハンドリングの上質さを得られる。反面、一般的なFF車に対して前軸重が軽いということは、それだけトラクションがかかりにくいということでもある。その選択は難しかったと想像するが、ホンダはトラクション性能とダイナミクス性能を天秤にかけ、後者を取った。

また当時、エンジン横置きFFのネガとしてステアリング切れ角を稼げない=小回りが利かないというデメリットがあったが、エンジン縦置きによりそういった問題もクリアできたのだ。

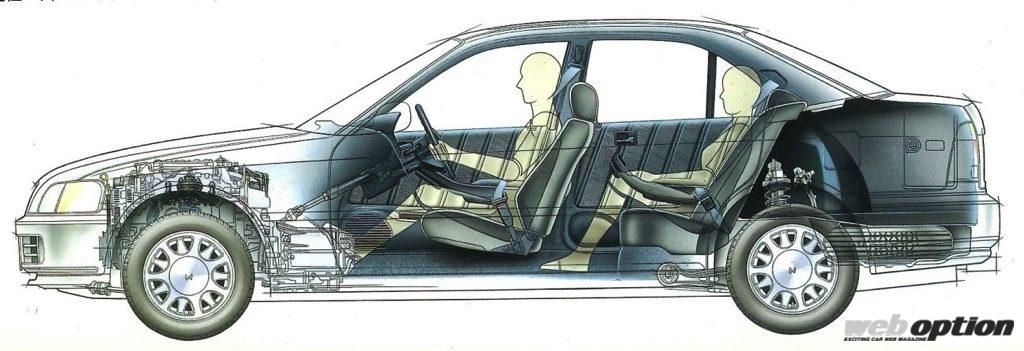

5ナンバーサイズのセダンとして開発されたアスコットとラファーガは、その時代にしては珍しく全高を高めに設定することで快適な居住性を実現していた。そこに2.0Lと2.5L、2種類の排気量が用意された直5エンジンを搭載し、セダンの王道を目指した。バブル景気が終焉を迎える時代的背景もあり、贅を尽くすのではなく質実剛健がテーマとして掲げられていた。

しかし、すぐ上のクラスには実質的にマークII三兄弟とバッティングするインスパイア、ビガーが存在。同じく直5エンジンを縦置きしながらも、洗練されたデザインの4ドアハードトップだから、お客さんは当然スタイリッシュな方を選ぶ。結果的に、アスコットやラファーガは地味に見えてしまったのだ。

“良いものを持ってはいるけれど、パッとしないから売れない。いや、それ以前に見てさえもらえない”。そんな状況を打破するため、テコ入れが行われた。ホンダのスポーティテイストを盛り込んだ新グレード、CS(クルージングスポーツ)の追加である。

販売面でのカンフル剤として投入されることになったCSは、通常2~3ヵ月を要するスペック決定がわずか2週間で行われた。社内では、「アスコットとラファーガの標準車は高密度の良いセダンだけど、味がない。そこで、ひと目で違いが分かる外装=フルエアロは用意するから、それに相応しい動的性能を実現してほしい」というリクエストが出された。

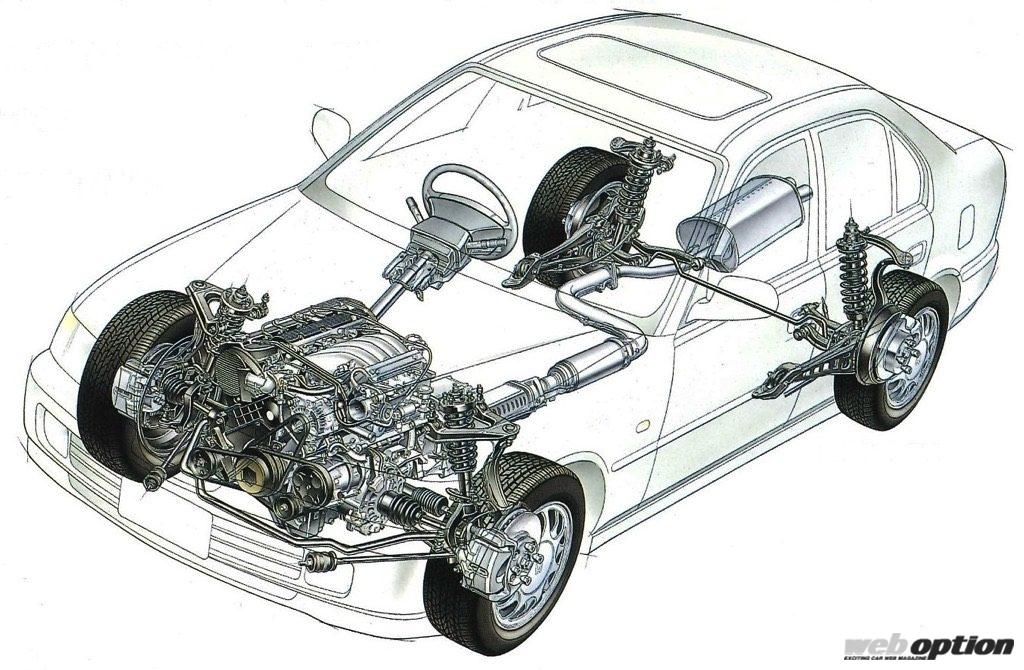

そこで標準車の走りを解析したところ、リヤのスタビリティ不足が判明。乗用域では安心して走れるが、限界域でピーキーな挙動が見られたのだ。エアロパーツを付けたスポーティモデルのCSは、基本的に走りが好きなお客さんに選ばれるクルマ。彼らが乗った時に怖い思いをさせたくなかったため、限界域の挙動をいかに穏やかにするか、もっと言えば高い速度域でいかに挙動を安定させるか…ということを重視して作り込まれた。

まずボディ剛性は単純に固めるのではなく、いかに“しなやか”に動かせるかが重要。標準車は、とくに高速域でのしなやかさが不足していて局所的に捻じれるような動きを見せていた。それを高速域でゆっくり動かすため、タイヤ、サスペンション、ボディを全てバネとして考え、そこで不足しているのはボディ剛性…という結論が導き出された。それを補うべくリヤのバネレートを上げて、全体的に綺麗に捻じれるようにしたため、結果的に入力が小さかったり遅かったりした時は硬く感じてしまうのだ。

もっと速く動く時に照準を合わせてあるCSだが、ボディ自体は標準車と同じ。変更点は、専用ブッシュの採用を含むサスペンションセッティングとストラットタワーバーの追加。また、タイヤサイズもアップされ、それに合わせてステアリングギヤボックスも大容量化が図られている。

リヤスポイラーは空力テストでその形状が決められた。高速域でダウンフォースを稼ぎ、レーンチェンジ時の挙動を落ち着かせる。そんな機能性に加え、ルームミラーで見た時に邪魔にならないということも考えて高さが決められた。実はCSに備わるリヤスポイラーは、タイプRを除くと歴代ホンダ車の中で最も大きいという。

ボディと足回り、空力性能を磨き上げた結果、高速道路でのレーンチェンジがピタッと決まり、箱根のワインディングでも気持ち良く走れるクルマが誕生した。そのトレードオフとして、乗用域における乗り心地が多少犠牲になったことには目をつむろう。

そもそもアスコット、ラファーガは販売台数を稼げるクルマではなかったし、それゆえマイナーチェンジ時、新たにCSをラインナップするという話が追加で出てきたほど。とすれば、モデル末期の販売台数は推して知るべしで、多少CSが売れたくらいで生産終了を迎えた。裏話として、CSは2.0Lモデルにしか設定されなかったが、実は2.5Lモデルでも開発が進められ、すでに仕上がっていた。しかし、営業サイドの意向で発売には至らなかったのだ。

縦置き5気筒のFFミッドシップ。そのパッケージングからイロモノと見られがちなアスコットとラファーガだが、インタビューを通じて「ホンダらしさが詰まりまくったクルマ」だということを、恥ずかしながら初めて知った。FFでFRを超えようと奮闘した開発者たちの熱い思いと高い志に、乾杯!

TEXT:廣嶋健太郎(Kentaro HIROSHIMA)