広がりを見せるアドベンチャーツアラー

先日、ヨーロッパでバイクに乗ったとき、改めて実感したのは、都市部での道路環境の違い。特に旧市街における石畳の道はガタガタしている上、路面電車の線路も敷かれ、滑りやすく二輪車で走るにはかなり手強い。雨が降れば、なおさら厄介だ。

そんな欧州で昨今人気を博しているのが、“二輪版SUV”ともいえるクロスオーバーモデル。スズキはGSX-S1000シリーズのニューモデルとして、アドベンチャーツアラー『GSX-S1000GX』を新発売した。

上の写真はメーカーの公式ビジュアルのひとつだが、筆者が言うのはまさにこの画像にあるような路面だ。『GSX-S1000GX』がこうした凹凸のある石畳の道を想定し、開発されていることがわかる。

リッタークラスのアドベンチャーモデルは、全世界でおよそ20万台の市場規模があり、そのうち約3万台がクロスオーバータイプとなっている。

需要の高まりと同時にさまざまなモデルが各メーカーから発売され、カテゴライズが難解になりつつあるが、ここで言うクロスオーバーモデルは、オンロードスポーツをベースにした機種を示す。つまり『GSX-S1000GX』がそうであるように、スーパースポーツ用として生まれたハイパワーな並列4気筒エンジンが、高剛性なアルミ製ツインスパーフレームに搭載され、足回りもまたロードモデルがベースであることがわかる前後17インチとしている。

近年では国内市場でもアドベンチャーツアラーの人気が高まっている。乗り心地に優れる車体設計で、ストロークの長いサスペンションを持つことや、ウインドプロテクション、高速巡航性能、積載力などツーリングでの快適性が求められている。

スズキGSX-S1000GX……1,991,000円

多様化する要望とユーザーに向け、スポーツ性能とコンフォート性能を高いレベルで両立するニューモデルが『GSX-S1000GX』だ。

これでGSX-S1000シリーズは、ネイキッドスポーツでベーシックモデルの位置づけとなる『GSX-S1000』を筆頭に、グランドツアラーの『GSX-S1000GT』、そしてグランド・クロスオーバーの『GSX-S1000GX』と、充実したラインナップとなった。

アップライトなライディングポジション

スーパースポーツの持つアグレッシブなスタイルに、大排気量グランドツアラーらしいダイナミックさが融合した。実車を目の当たりにすると、迫力があり、見るからに堂々としている。

これはデカくて、乗るのはタイヘンだと思うかもしれない。しかしシートにまたがると、見た目から受ける印象とは異なり、車体はスッと引き起こしできるし、足つき性もさほど悪くない。車体装備重量は232kgだ。

幅の広いハンドルで、自然と背筋が伸びる乗車姿勢となった。自由度の高いアップライトなポジションと言えるだろう。

シート高は830mm。身長175cm、体重66kgの筆者が両足を地面におろすと、写真のとおりカカトが浮く。

通常は片足立ちとなり、お尻が座面から若干ずれ落ちるため、ライディングシューズのソールがベッタリと着地するものの、両足を出せば、つま先しか地面に届かない。

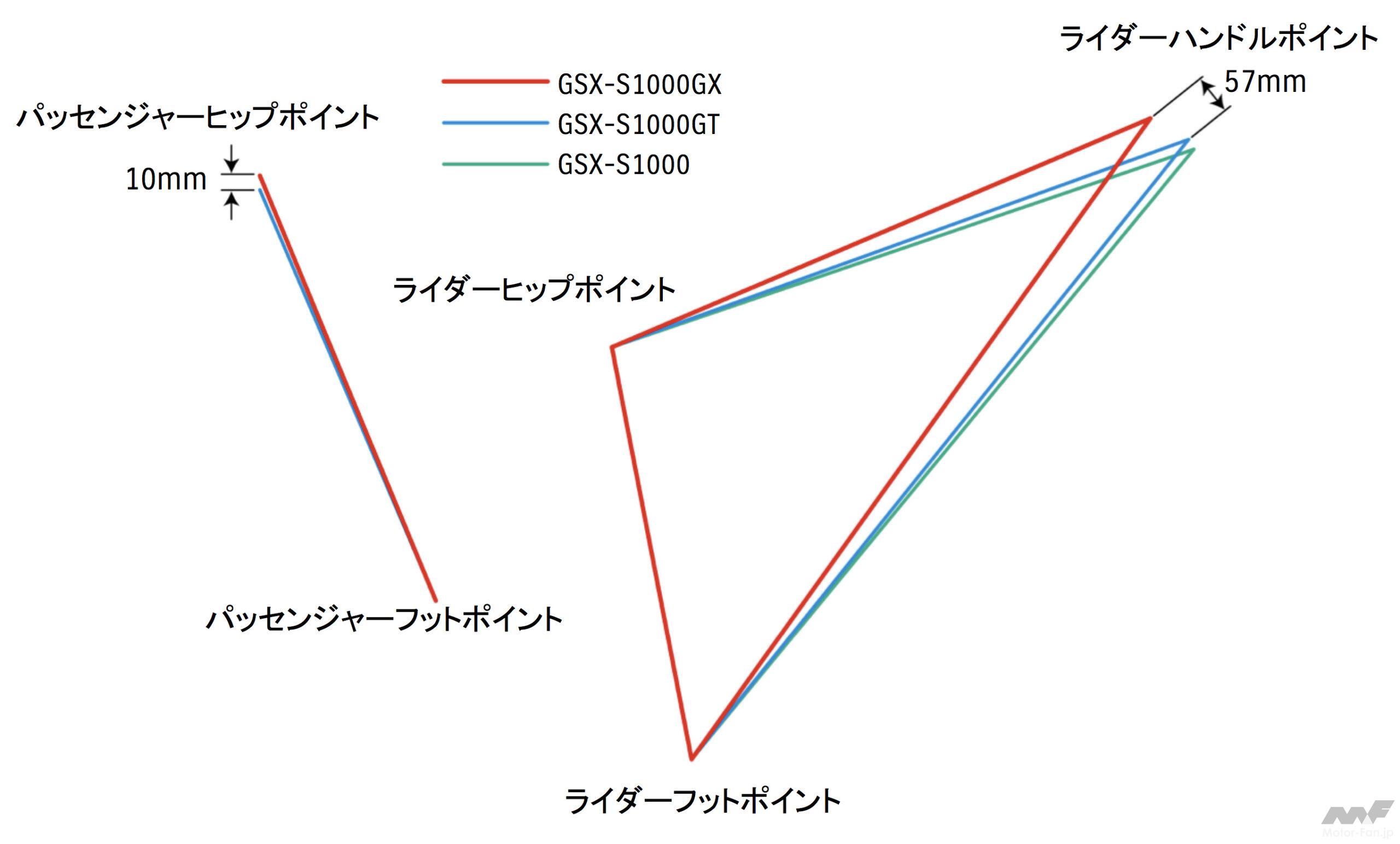

ライディングポジションは設計・開発段階から徹底追求された。『GSX-S1000』や『GSX-S1000GT』との相違点は下の図の通りで、『GSX-S1000GX』ではハンドル位置がライダー側へ引き寄せられつつ、アップしている。

状況に応じてサスの減衰力を調整

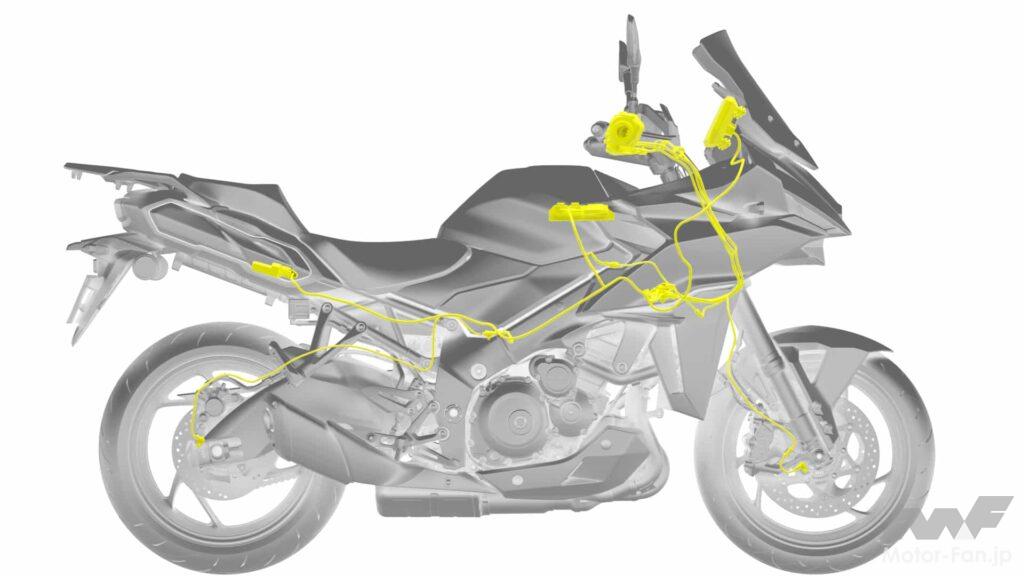

最大の注目ポイントは、スズキ二輪車初の電子制御サスペンションだ。日立アステモのSHOWA EERAのスカイフック制御をベースに、独自のセッティングが施された。前後ともに150mmのホイールトラベルを備え、ストロークを1/1000秒単位で測定し、路面入力に応じた減衰特性を発揮する。

ボッシュ製の6軸IMUが車体の姿勢を検知し、サスペンションセッティングをアクティブに最適化。理想的なピッチ運動を実現している。減衰力は「H(ハード)」「M(ミディアム)」「S(ソフト)」の3段階に加え、任意に細かな調整ができるユーザーモードにも設定可能だ。

ネーミングの通り「H」は硬く、「S」はストロークを活かしてピッチングモーションが大きく、特性がガラッと変わる。

ただし「S」でも、必要に応じて踏ん張りが効く。大きな衝撃を受けたり、急ブレーキを掛けたときは瞬時に減衰力を高めて、ストロークを使い切ってしまうなんてことにはならない。バネ上の動きが落ち着いて、フックにぶら下がっているかのように安定した走行が味わえる。

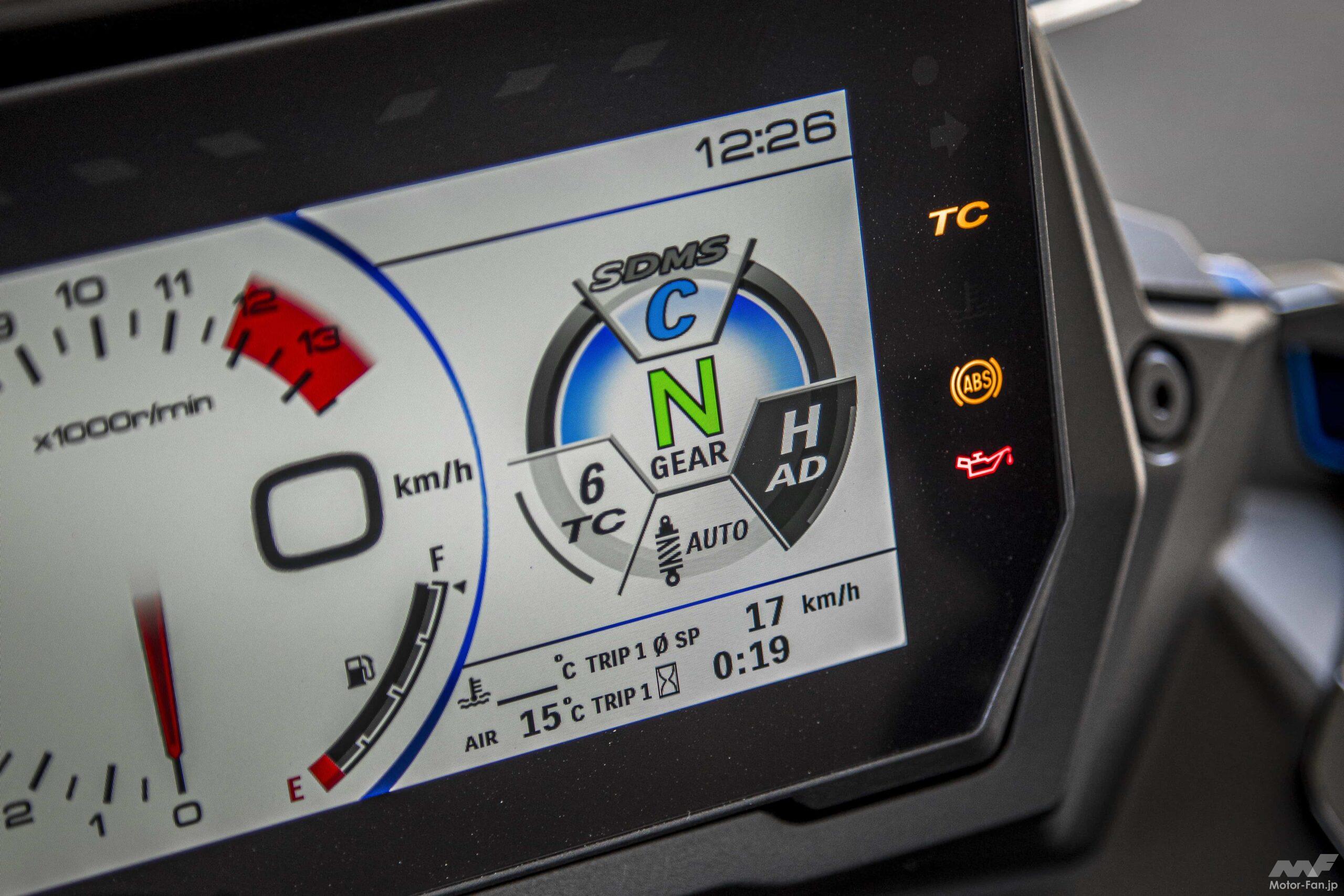

スロットルレスポンスなど出力特性とトラクションコントロールを連動して制御する「スズキドライブモードセレクターアルファ(SDMS-α)」と組み合わせ、「スズキインテリジェントライドシステム(S.I.R.S)」としてトータルコーディネイトしている。

低中速域からシャープにレスポンスし立ち上がる「A(アクティブ)」はダンピングも「H(ハード)」となり、キビキビ走る。

「C(コンフォート)」は穏やかな出力特性で、サスペンションも「S(ソフト)」な味付け。ゆったりと走りたいときにうってつけだ。

■スズキドライブモードセレクターアルファ(SDMS-α) 3つのモード設定。

Aモード(アクティブ):スポーティな走りを味わうことができる。

パワーモード「1」

トラクションコントロールモード「2」

アクティブダンピングコントロールモード「H(ハード)」

Bモード(ベーシック):コントロール性が高く扱いやすい。

パワーモード「2」

トラクションコントロールモード「4」

アクティブダンピングコントロールモード「(ミディアム)」

Cモード(コンフォート):荷物積載やタンデム、長距離走行などで快適。

パワーモード「3」

トラクションコントロールモード「6」

アクティブダンピングコントロールモード「(ソフト)」

デフォルトのモードを切り替えて走るだけで、さまざまな味付けを堪能できるが、ユーザー自身でそれぞれを細かく設定することもできる。セッティング幅が広く、好みや用途などに合わせてさまざまキャラクターを引き出せる電子制御サスをはじめとした「S.I.R.S」は、クロスオーバーモデルの魅力をより強く押し出すことになっている。

アグレッシブなスポーツライディングも忘れちゃいない!

車体のピッチングを抑えたくなれば、サスペンションを「H(ハード)」にし、長足のストローク感を味わうなら「S(ソフト)」にダンピングを設定。パワーモードは最強の「1」のままにしたりするなど、電子制御の組み合わせを変更させれば、楽しくていつまでも走りたくなってしまう。

接地感のある軽快なハンドリングもまたGSX-S1000シリーズらしく、スポーツ性能が高いこともまた魅力のひとつになっている。車体重量は増えたものの、より高い位置から豪快に操ることでダイナミックな手応えとなった。前後17インチのロードスポーツをアップハンドルで操ることで、神経質なところがなくなって穏やかさが出てくる。

そして低中速で扱いやすいエンジンは、ライダーの操作に忠実に応えるスロットルフィーリングだが、高回転で高揚感のあるパワーの伸び上がりを見せ、最高出力150PSのハイスペックが実力を発揮する。

また、「スズキクラッチアシストシステム(SCAS)」によって、クラッチレバー操作が軽いことも報告しておきたい。

電子制御満載によるコンフォートな走りが際立つグランドクロスオーバーだが、アグレッシブなスポーツライディングを主軸に置いているあたりは、さすがはスズキのスポーツモデルだ!

GSX-S1000GX 詳細解説

立体感のあるレイヤーデザインとシャープなラインのエクステリア。モノフォーカスのLED六角形ヘッドライトを縦2灯に配置し、面発光のLEDポジションランプをフロントカウルに沿って両サイドにレイアウトした。シャープで引き締まったフロントマスクを演出している。

860mmと幅の広い専用ハンドルバーはフローティングマウントされ、ライダーの手に伝わる振動をシャットアウト。ウインドスクリーンは3段階に高さ調節可能で、ナックルガードを標準装備する。

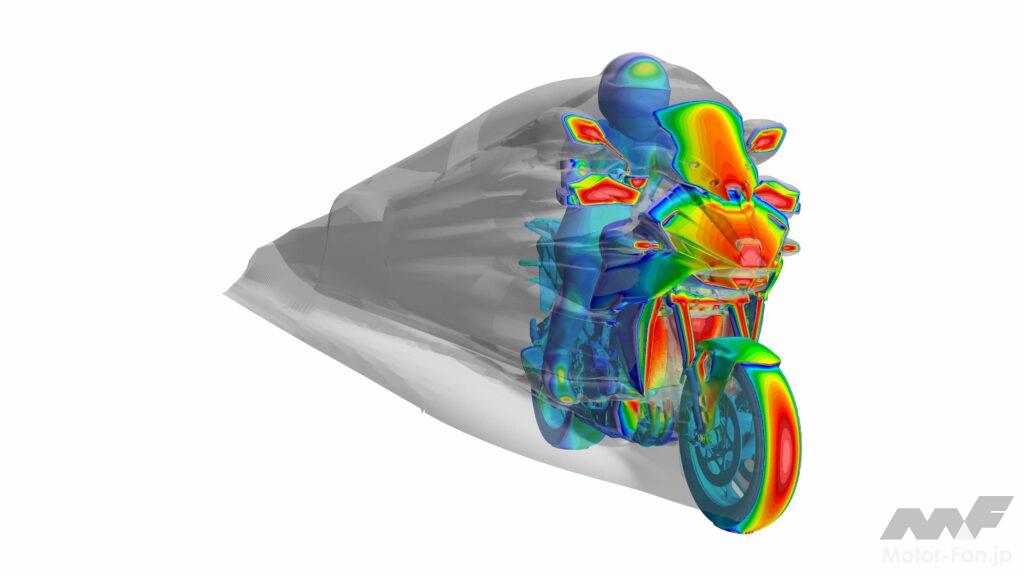

フロントカウルやウインドスクリーンはもちろん、ナックルカバーを含めて徹底したエアロダイナミクスを追求。高い防風効果を獲得した。風の巻き込みなどによるストレスからライダーを開放し、快適性を向上。ライディングに集中ができる。シミュレーション解析(圧力分布)イラストは、左がウインドスクリーン最下段、右が最上段だ。

6.5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイには、傷がつきにくく被視認性を向上させる反射防止コーティングが施された。メーター画面の左横には、スマートフォンなどを充電する際に便利なUSBソケットを装備した。

マルチインフォメーションディスプレイは、専用アプリ「 SUZUKI mySPIN」をインストールしたスマートフォンを無線LANとBluetoothで接続し、音楽や電話などスマートフォンの情報をミラーリングできる。

「スズキインテリジェントライドシステム(S.I.R.S)」をはじめ、スマートフォンの専用アプリ「 SUZUKI mySPIN」を映し出したメーター画面も操作できるハンドコントロールスイッチ。クルーズコントロールは2速以上、速度30km/hから設定可能。ハンドル左の+/−スイッチで、セット後もスピード調整できる。

軽量な6スポークを持つアルミ製キャストホイールに、ダンロップ「SPORTMAX ROADSPORT 2」をセット。ブレンボ製のラジアルマウントモノブロックキャリパーに310mmフローティングディスクローターを組み合わせたフロントブレーキはタッチとコントロール性、制動力いずれも申し分ない。

150PSを発揮するエンジンは18万基以上が生産され、名機と名高い2005年型GSX-R1000をルーツにする998ccの水冷直4。滑らかなトルクカーブと幅広いパワーバンドを持つ。

クラッチレバーやスロットル操作をせずに、シフトアップ&ダウンが可能な双方向クイックシフトシステムを装備。シフトダウン時、自動的にスロットルバルブを開けることでエンジン回転数を僅かに上げ、ギヤドッグ負荷を瞬間的に抜く。スピーディでスムーズなシフトダウンを実現しているが、不要なシーンではOFFにすることもできる。

スポーティなデザインのシートは、グリップ性の高い表皮が使われていることが乗ってわかった。後部座席は形状や厚さ、サイズを徹底追求し、優しい乗り心地を提供している。キーロックを解除し、ピリオンシートを外せばETC2.0車載器が姿をあらわす。また、ワイヤーを使用し、駐停車時にヘルメットを掛けることができる。

マスの集中にも貢献するショートサイレンサーを採用した4-2-1エキゾーストシステム。コンパクトな設計によって、五感を刺激するアグレッシブな排気音を奏でつつ、シャープでスッキリとした見た目としている。

リヤブレーキはピンスライドタイプのシングルピストンキャリパーを採用。操作性に優れ、効きも十分以上だ。

ゴールドの筒型ケースに収納されるのは、リヤショックのプリロード調整用モーター。AUTOなら自動切り替え、マニュアルモードの場合、「ソロ」「ソロ+荷物」「タンデム」に設定できる。

クリアレンズとLEDを採用したリヤコンビネーションランプとターンシグナル。コンパクトなテールセクションでスタイリッシュだ。最大耐荷重6kgのグラブバー付きアルミ製リヤキャリアを標準装備。握りやすい形状としたクラブバーを備え、ピリオンライダーをサポートする。

GSX-S1000GX 主要諸元

全長 / 全幅 / 全高 2,150mm / 925mm / 1,350mm

軸間距離 / 最低地上高 1,470mm / 155mm

シート高 830mm

装備重量 232kg

エンジン型式 水冷4サイクル並列4気筒DOHC4バルブ

総排気量 998cc

内径×行程 73.4mm×59.0mm

圧縮比 12.2:1

最高出力 110kW〈150PS〉/11,000rpm

最大トルク 105Nm〈10.7kg-m〉/9,250rpm

燃料供給装置 フューエルインジェクションシステム

始動方式 セルフ式

点火方式 フルトランジスタ式

潤滑方式 圧送式ウェットサンプ

潤滑油容量 3.4L

燃料タンク容量 19L

クラッチ形式 湿式多板コイルスプリング

変速機形式 常時噛合式6段リターン

変速比

1速 2.562

2速 2.052

3速 1.714

4速 1.500

5速 1.360

6速 1.269

減速比(1次 / 2次) 1.553/2.588

フレーム形式 ダイヤモンド

キャスター/トレール 25.5°/97mm

ブレーキ形式(前 / 後) 油圧式ダブルディスク(ABS)/油圧式シングルディスク(ABS)

タイヤサイズ(前 / 後) 120/70ZR17M/C(58W) 190/50ZR17M/C(73W)

舵取り角左右 31°

乗車定員 2名

排出ガス基準 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応

テストライダー:青木タカオ

バイク専門誌編集部員を経て、二輪ジャーナリストに転身。

モトクロスレース活動や多くの専門誌への試乗インプレッション寄稿で得た経験をもとにした独自の視点とともに、ビギナーの目線に絶えず立ち返ってわかりやすく解説。

休日にバイクを楽しむ等身大のライダーそのものの感覚が幅広く支持され、現在多数のバイク専門誌、一般総合誌、WEBメディア等で執筆中。バイク関連著書もある。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)