ヤマハXSR125……506,000円

ライバルはホンダの(ほぼ)水平単気筒車ではない?

近年の日本の原付二種市場では、往年の名車を再現したホンダのクラシックウイングマークシリーズが絶大な人気を獲得している。スーパーカブC125やCT125ハンターカブ、モンキー125、ダックス125は、非常に面白くて親しみやすいモデルだから、それはまあ当然のことなのだが、あまりにも一強な状況は面白味に欠けるので、僕は以前から他メーカーの反撃を期待していた。

そんな期待に応えてくれそう……な雰囲気のモデルが、2003年12月からヤマハが国内市場での販売を開始したXSR125だ。もっとも、前述したホンダ車がビジネスバイクの発展型/レジャーバイクであるのに対して、XSR125はスーパースポーツのYZF-R125、そしてストリートファイターのMT-125と基本構成を共有しているので、僕の期待はピントがズレているのかもしれない。

と言うより、各部の構成やヘッドライトの形状から考えれば、XSR125の真のライバルと言うべきモデルは、ホンダCB125Rやハスクバーナ・ヴィットピレン/スヴァルトピレン125だろう(デザインを抜きにすれば、スズキGSX-S125やKTM 125デュークも競合車と言えなくはない?)。でもレトロテイストを前面に打ち出したXSR125なら、ホンダのクラシックウイングマークシリーズの対抗馬になり得るんじゃないだろうか。

足つき性に対する違和感

とはいえ残念ながら、XSR125はそういう車両ではなかった。2023年末の初体験時に、僕がこのバイクで違和感を覚えたのは足つき性の悪さで、とてつもなくフレンドリーなホンダのクラシックウイングマークシリーズと比較すると、XSR125はちょっと敷居が高いのである。810mmのシート高は、CT125の800mmと大差がないものの(C125は780mm、モンキー125は776mmで、ダックス125は775mm)、車格の差異を考えると親しみやすさではホンダに軍配が上がる(ホイールベース・装備重量は、XSR125:1325mm・137kg、CT125:1260mm・118kg)。ただし念のために真のライバル勢のシート高を記しておくと、CB125Rは815mm、ヴィットピレン/スヴァルトピレン125は820mmなので、足着き性の悪さはXSR125だけの問題ではない。

ちなみに、ヤマハの純正アクセサリーパーツを販売するワイズギアでは、YZF-R125とMT-125用として、リアの車高を28mm下げるローダウンリンクを準備しているのだが、不思議なことに兄弟車のXSR125用は設定がナシ(基本設計は共通だから、流用できるはず)。その理由は定かではないけれど、個人的にはローダウンリンクを標準装備する低車高仕様を設定したら、XSR125の間口は大幅に広がるような気がするのだが……。

足つき性が良好ではなくても、ホンダのクラシックウイングマークシリーズの対抗馬にならなくても、XSR125は魅力的なバイクなのだ。いや、ここまでは期待外れ的な文章になってしまったものの、XSRシリーズの末弟として生まれたこのモデルに僕は好感を抱いている。そんなわけで当記事では、ライバル勢との差異を念頭に置きつつ、XSR125ならではの魅力を記してみたい。

ヤマハならではのスポーツライディング

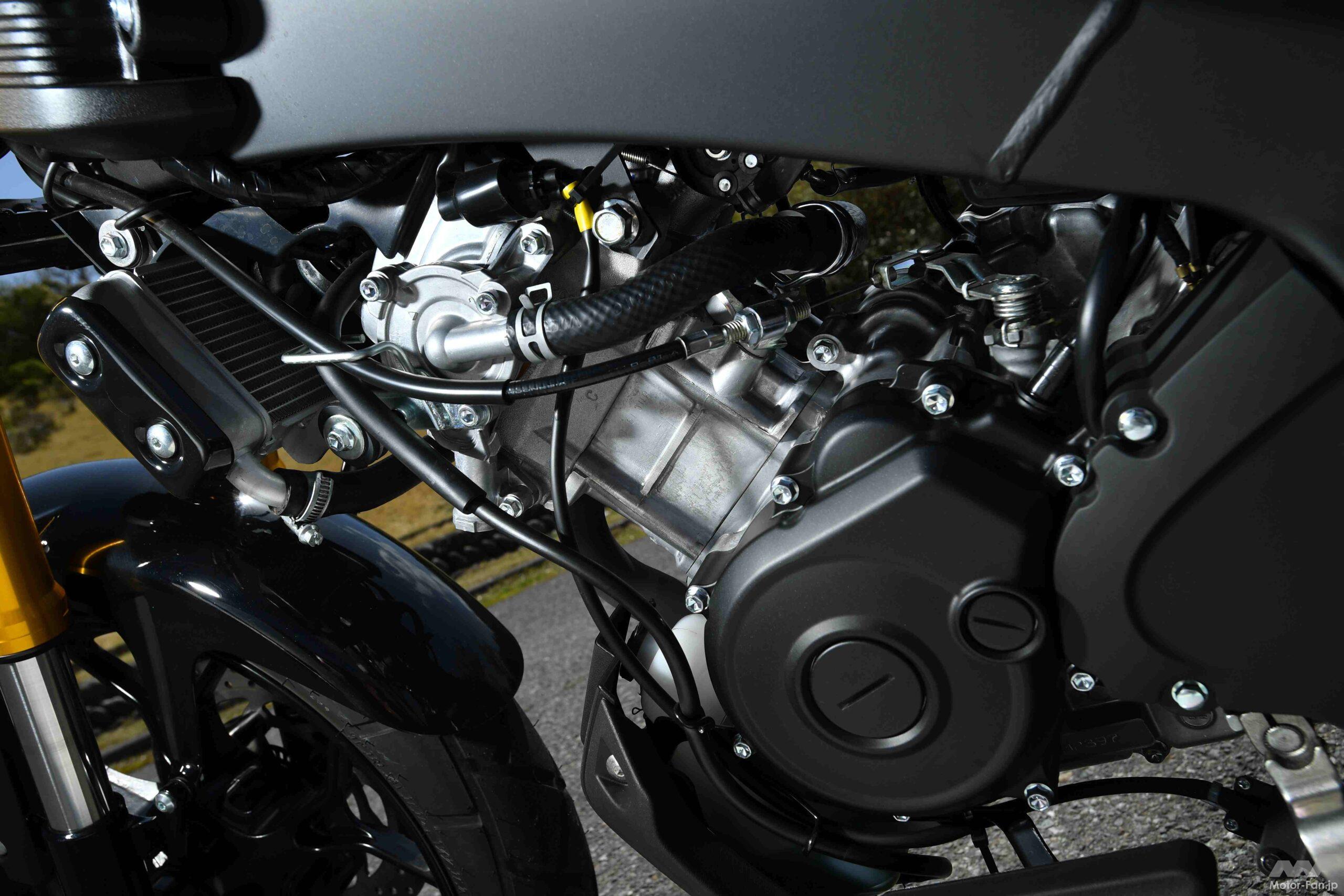

今回の試乗で僕が改めて感じたXSR125の魅力は、ワインディングロードでのスポーツライディングが存分に楽しめること。可変バルブ機構のVVAを導入した水冷単気筒エンジンは、往年の2ストロークを思わるフィーリングでビンビン回るし、ツインスパータイプのフレームや倒立式フロントフォーク、リンク式モノショックを採用したシャシーは、どんな場面でも十分な安定感と剛性を披露してくれる。いきなり結論めいた話になってしまうけれど、このバイクはホンダのクラシックウイングマークシリーズとは次元が異なる快走が堪能できるのだ。

もっともそういう見方をするなら、他メーカーの125ccスポーツネイキッドも峠道は相当に楽しいのである。ただし、250cc以上の兄貴分が存在するCB125Rとヴィットピレン/スヴァルトピレン125・125デュークは、エンジンに対してシャシーが勝ちすぎている感があるし、ハンドリングが超軽快でエンジンが高回転指向のGSX-S125は、乗り手によってはシビアな印象を抱くかもしれない。その事実は裏を返せば、ホンダとKTM/ハスクバーナはシャシーの安定感が抜群、スズキはライトウェイトスポーツならではの魅力を徹底追求、という解釈ができるので、安易な優劣はつけられないのだが、スポーティで軽快な万能車として、XSR125のバランスとハンドリングは非常にいいところを突いているように思う。

また、ワインディングロードを走っている最中、僕が興味を惹かれたのは、ライン取りやブレーキのタイミング、スロットルの開け方などで、旋回力が明らかに変わってくること。他社のライバル勢でそういった感触が味わえないわけではないものの、XSR125はコーナリングの成功と失敗がわかりやすいので、上手く決まったときは“ヨッシャ‼”という気分になれる。その事実を認識した僕は改めて、やっぱりヤマハはコーナリングのプロセスやライダーやバイクとの対話を大切にするメーカーなのだなあ……と、しみじみ感心することとなった。

もちろん、そういったコーナリングの楽しさは兄弟車のYZF-R125とMT-125も同様である。とはいえXSR125でさまざまな状況を走った僕は、3種の中で最もロングランに向いているのはこのモデルだと感じたのだ。その理由は、近日中に掲載予定の第2回目で紹介したい。

主要諸元

車名:XSR125

型式:8BJ-RE461/E34LE

全長×全幅×全高:2030mm×805mm×1075mm

軸間距離:1325mm

最低地上高:170mm

シート高:810mm

キャスター/トレール:25°30′/88mm

エンジン形式:水冷4ストローク単気筒

弁形式:OHC4バルブ

総排気量:124cc

内径×行程:52.0mm×58.7mm

圧縮比:11.2

最高出力:11kW(15ps)/10000rpm

最大トルク:12N・m(1.2kgf・m)/8000rpm

始動方式:セルフスターター

点火方式:フルトランジスタ

潤滑方式:ウェットサンプ

燃料供給方式:フューエルインジェクション

トランスミッション形式:常時噛合式6段リターン

クラッチ形式:湿式多板コイルスプリング

ギヤ・レシオ

1速:2.833

2速:1.875

3速:1.363

4速:1.142

5速:0.956

6速:0.840

1・2次減速比:3.041・3.714

フレーム形式:ダイヤモンド

懸架方式前:テレスコピック倒立式φ37mm

懸架方式後:リンク式モノショック

タイヤサイズ前:110/70-17

タイヤサイズ後:140/70-17

ブレーキ形式前:油圧式シングルディスク

ブレーキ形式後:油圧式シングルディスク

車両重量:137kg

使用燃料:無鉛レギュラーガソリン

燃料タンク容量:10L

乗車定員:2名

燃料消費率国交省届出値:60.3km/L(2名乗車時)

燃料消費率WMTCモード値・クラス2:49.4km/L(1名乗車時)

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)