ヤマハ・XSR900 GP ABS…….1,430,000円(消費税10%含む)

カラーバリエーション

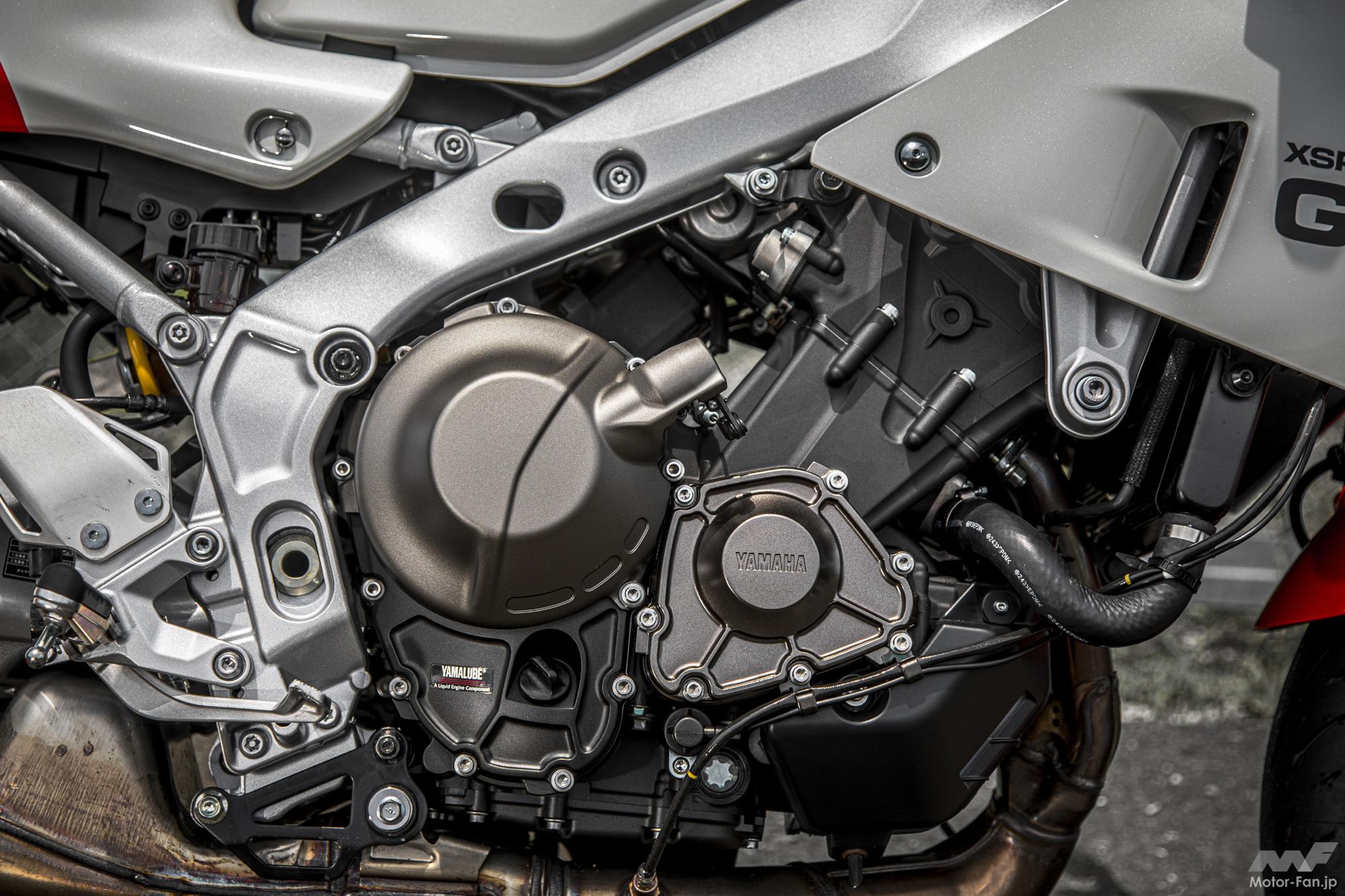

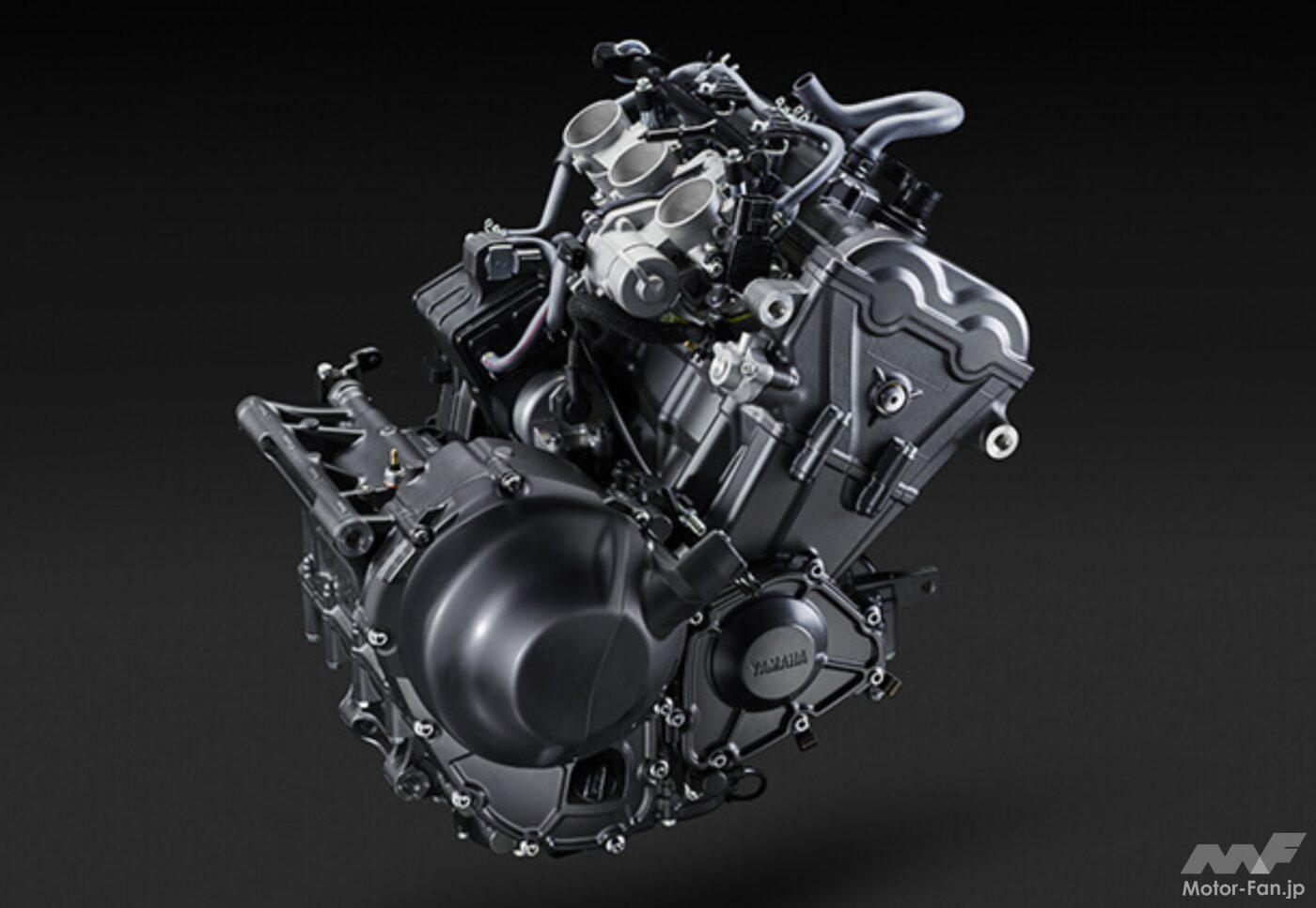

現在ヤマハの上級ミドルサイズ車に搭載される主力パワーユニットは「CP3」(クロスプレーン・コンセプト・3気筒)と呼ばれる888ccエンジンである。

ロードスポーツカテゴリーに属すMT-09系3種を筆頭に、スポーツツーリング系のトレーサーGTと同GT+Y-AMTにナイケンGT。スポーツヘリテージに投入されたXSR900、そして当記事で掲載のXSR900 GP以上8機種に及び、さらにYZF-R9の国内発売も期待されている。

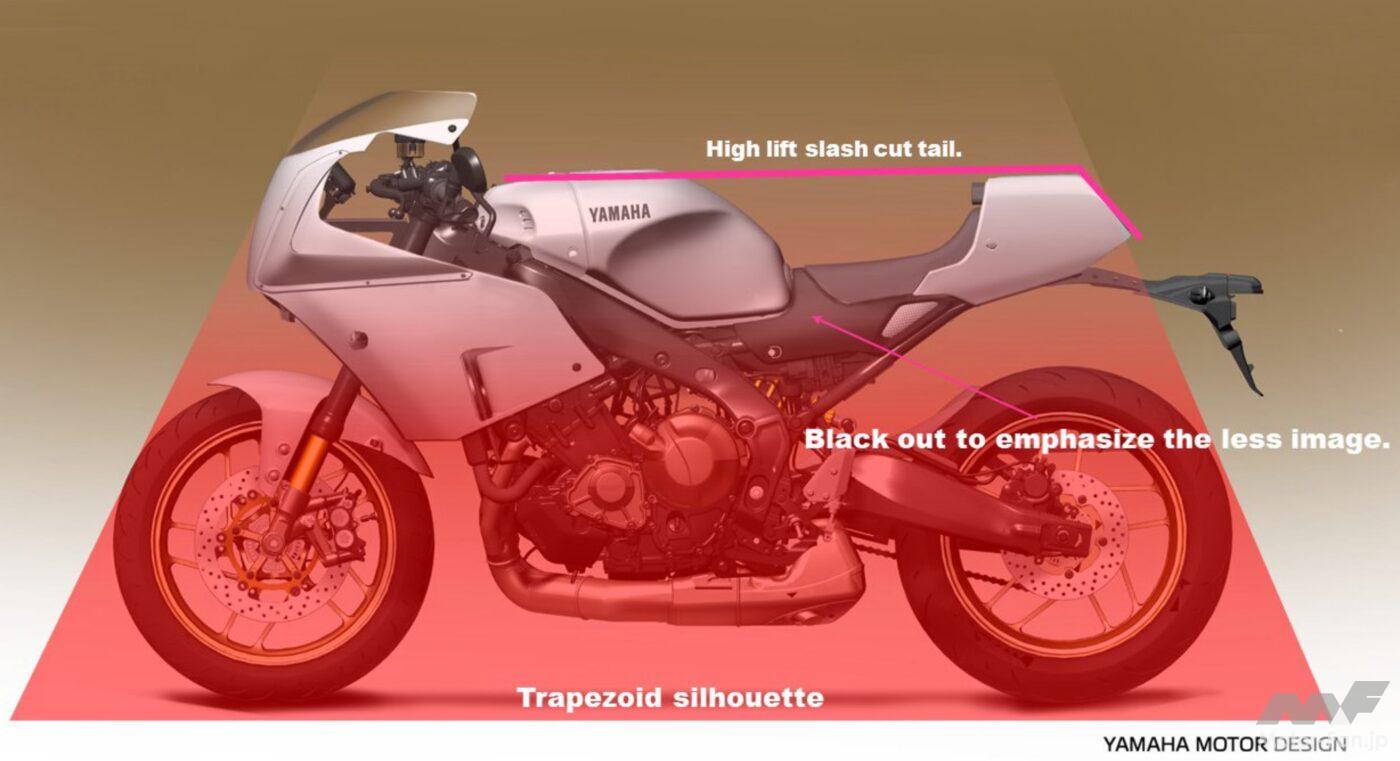

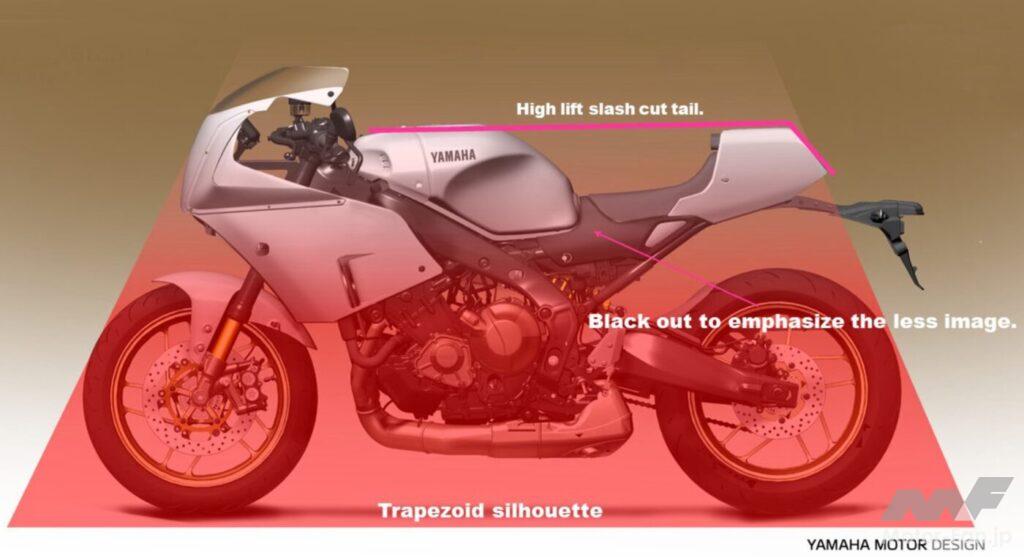

XSR900 GP最大の特徴はその外観からわかる通り、往年のレーシングマシンを彷彿とさせるアグレッシブなスタイリングにある。見る人によってはどこか郷愁を漂わせるかのような、懐かしい雰囲気を覚えることだろう。

特に純正アクセサリーで揃えられるシートカウル(37,400円税込)を装着するとサーキットを走るに相応しいフォルムに変身可能。さらにより本格派をを追求するなら、リアのフェンダーレスキットやフルカウル化できるアンダーカウルキットも用意されている。

ベースとなったのは、「味わいあるレトロな外観と先進技術によるパフォーマンスを併せ持ったモデル」として2015年のEICMA(ミラノショーで)デビュー(国内発売は2016年)したXSR900だ(大元はMT-09である)。2022年に第二世代へとフルチェンジされた後、この“Neo Retro”な外観に手が加えられて誕生した派生モデルがXSR900 GPなのである。

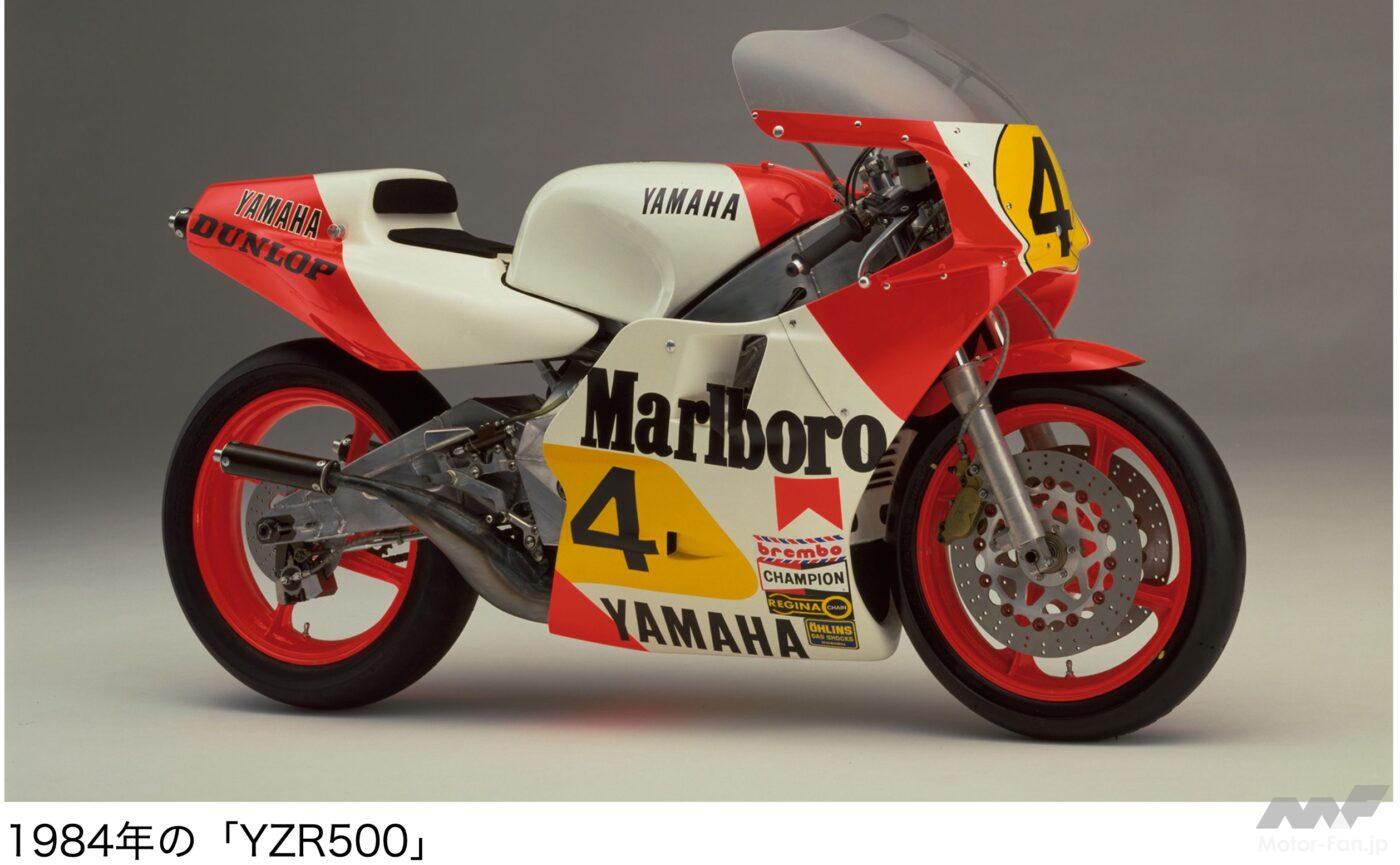

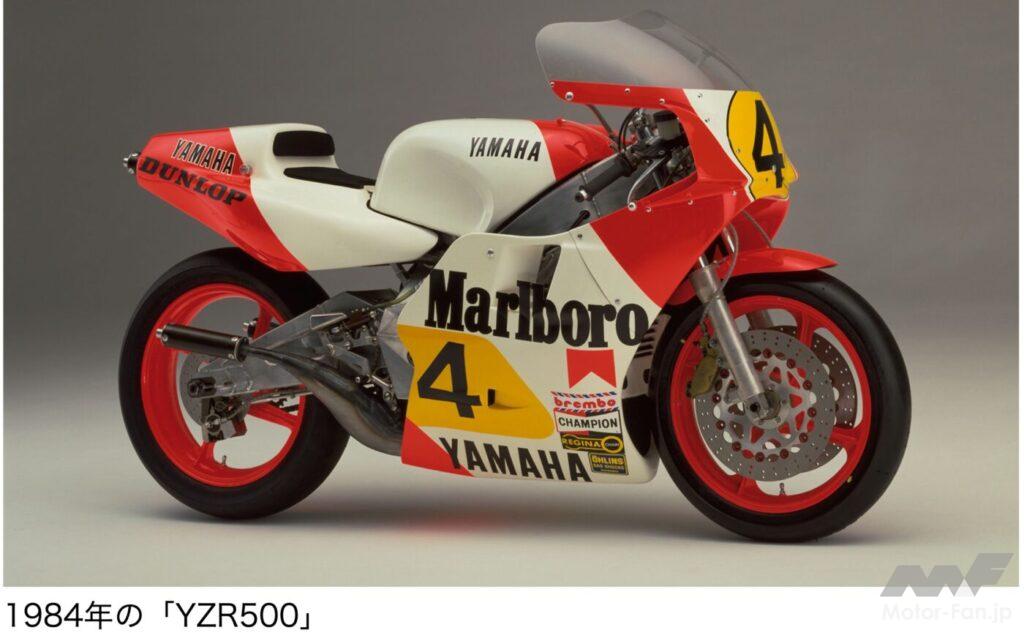

同社の公式WEBサイトを開くと、「再び咆哮をあげる日がやってきた」というキャッチコピーが目に入る。同時にプロモーションムービーでは往年のTZR500(GPマシン)に憧れたひとりのライダーが、レースへの想いを頭に思い浮かべながらXSR900 GPを駆って道を疾走するシーンが流れる。

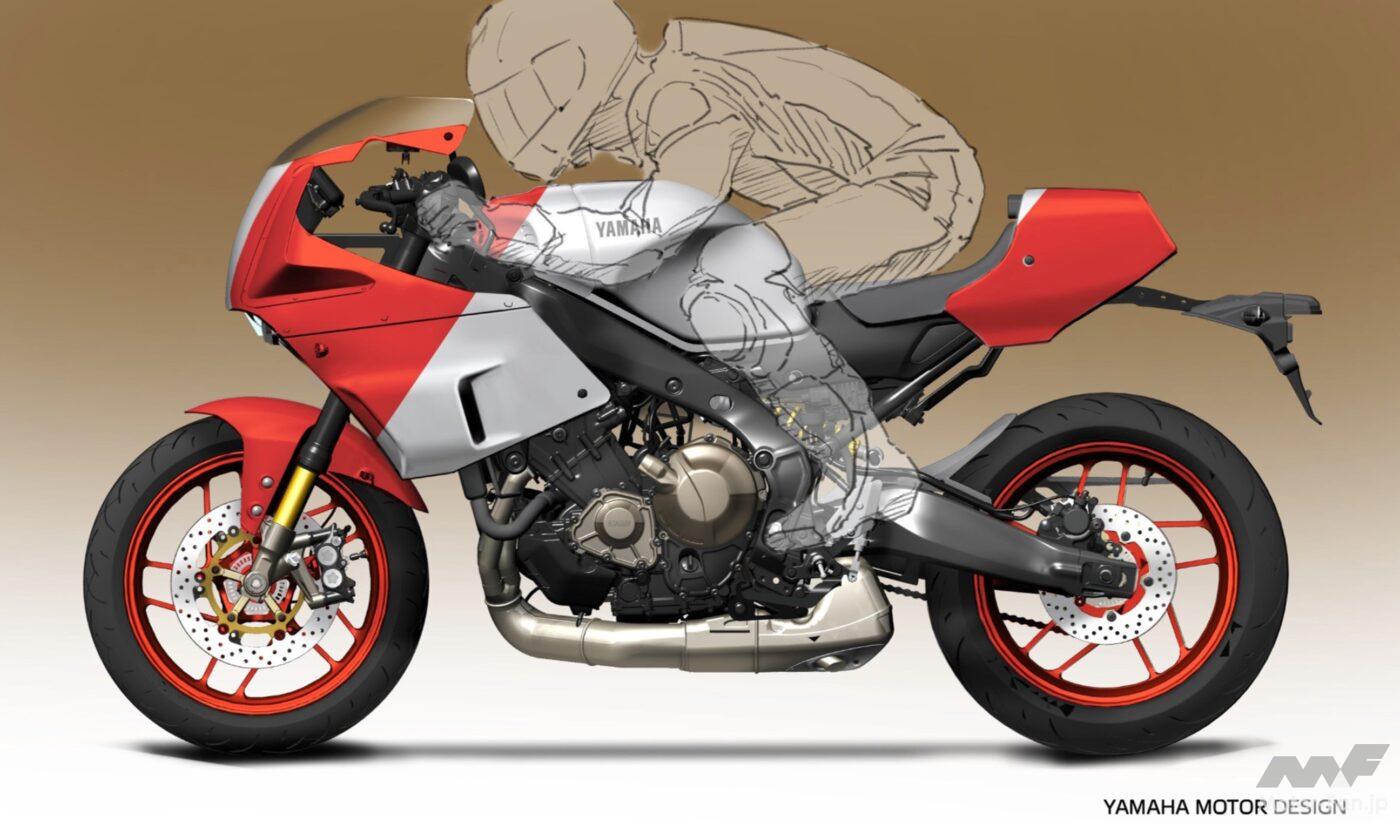

なるほど、これはかつてのレーサーをオマージュして開発されたモデルなのである。それも1980年代のレースシーンを回帰させる要素が随所に散りばめられていた。ズバリ開発のイメージリーダーは、1984年のファクトリーマシンだ。ケニー・ロバーツの後任となったエディー・ローソンのライディングで見事チャンピオンに輝いたYZR500なのである。

初代XSR900は70年代のスポーツフォルムをオマージュして誕生したが、同GPでは80年代のエッセンスが採用されたそう。ナックルガードの装備も当時を象徴するアクセントになっている。

エンジンを剛性メンバーに活用するダイヤモンドタイプの軽量CFアルミダイキャスト製フレームは、デルタボックスフレームと呼ばれていた当時を彷彿とさせる様シルバー塗装が施されている。

前述の通り当GPはXSR900を基にレーシングマシンの香りを加えて新規投入されたバリエーション追加モデルだが、端的に言うと、パイプバーハンドルをセパレート式に換装し、フレームマウントのメーターディスプレイとハーフカウルを標準装備。赤白ツートーンに黄色いゼッケン風をあしらう専用カラーリングが施されたのが特徴。

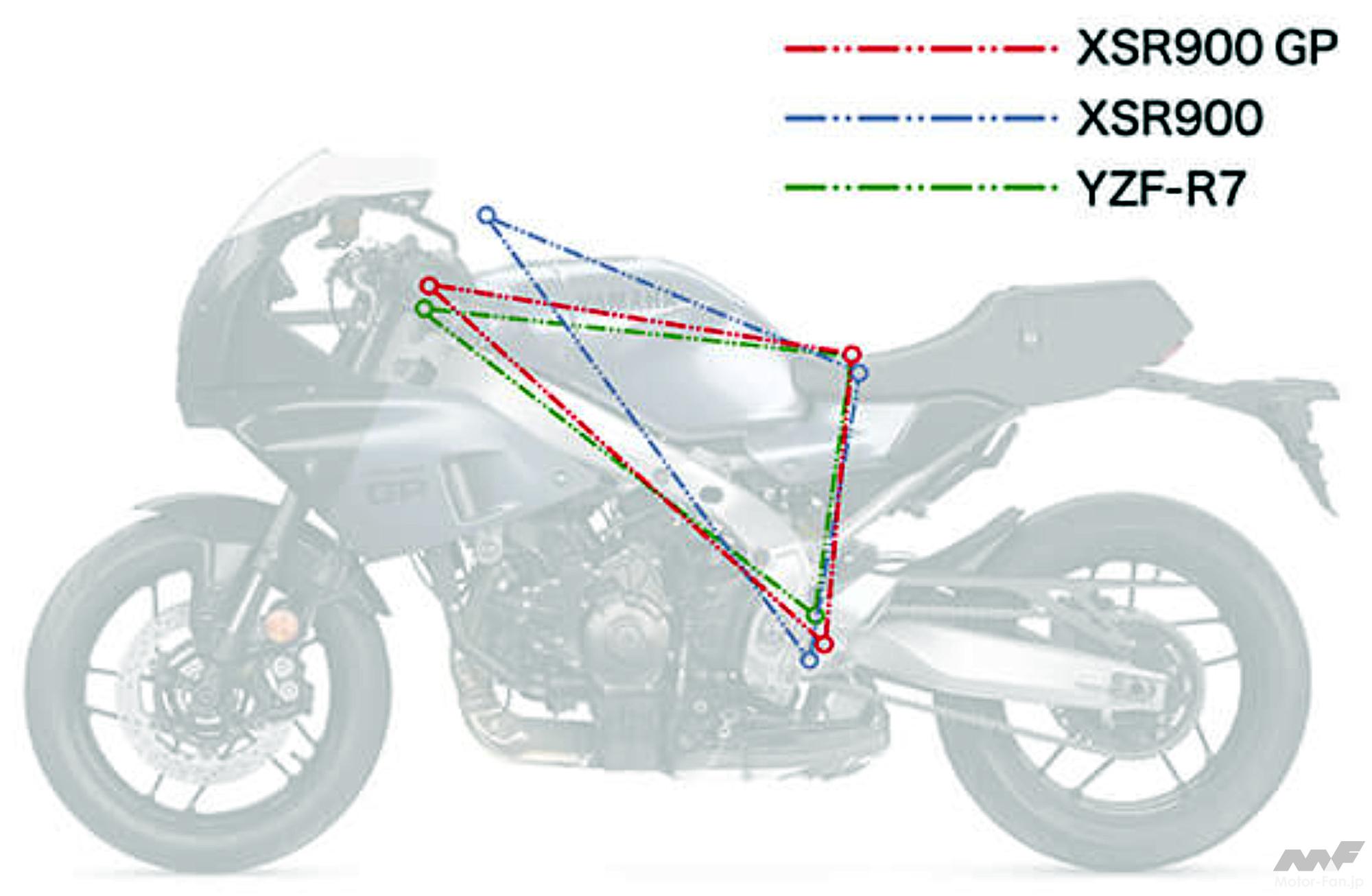

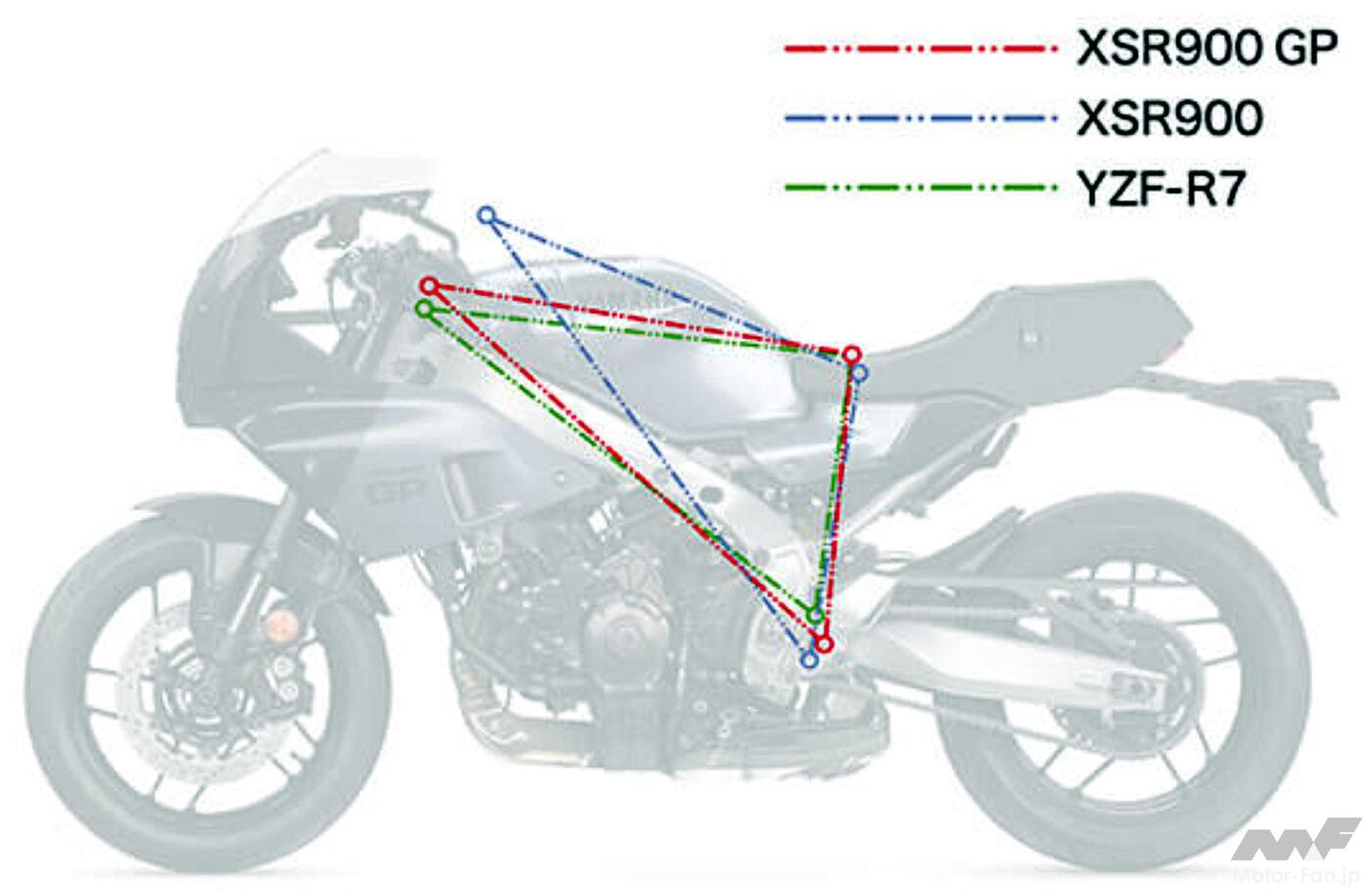

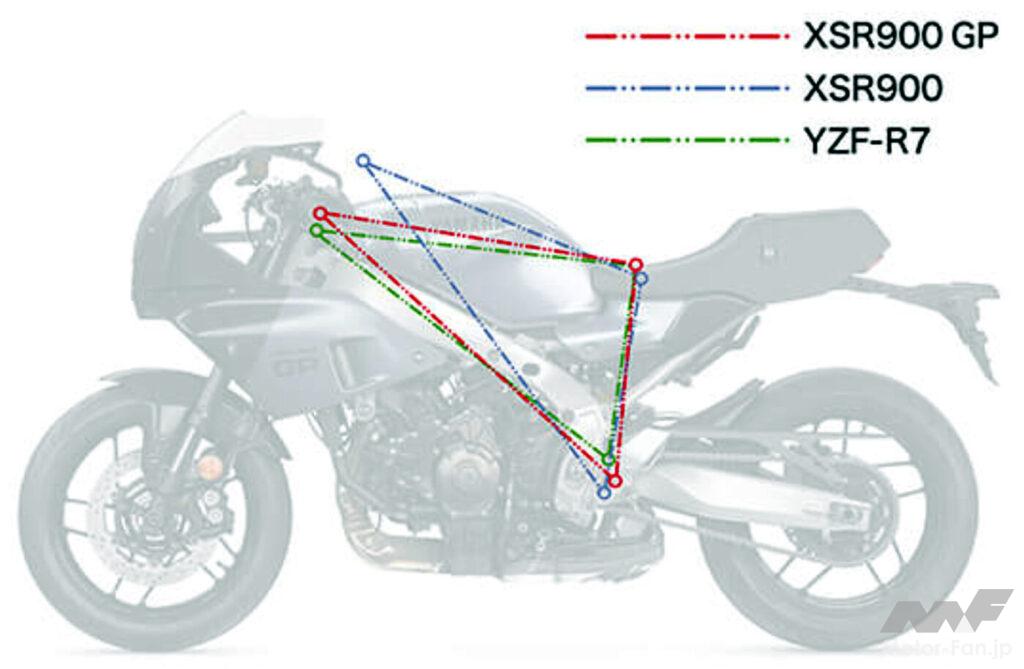

主要諸元に注目しても、両車のデータはほぼ共通である。あえて細かな差異をピックアップすると、ベースのXSR900に対して同GPは全長と軸距が5mm長く、全幅は100mm狭い。また全高とシート高は20mm高く、車重は4kg増の200kgである。

搭載エンジンは冒頭に記した通り水冷DOHC12バルブの直(並)列3気筒。ボア・ストロークが78×62mm、ショートストロークタイプの888cc。 11.5対1の圧縮比を得て88kW(120ps)/10,000rpmの最高出力と、最大トルクは93Nm(9.5kg・m)/7,000rpmを発揮。これらのパフォーマンスデータは、6速トランスミッションのギアレシオも含めて共通。ちなみにMT-09系とも同じである。

注目すべきはキャスター/トレールが、25度/108mmだったXSR900に対して同GPは僅差ながらフロントフォークが寝かされ25度20分/110mmに。全長と軸距の5mm差はこれに起因していると思われる。

ヤマハでは「アジャイル」と表現される機敏な操縦性が追求されたMT-09に対して、少し落ち着いた乗り味に調教されたXSR900だったが、同GPではライディングポジションの変更に加えて、さらに安定性を重視する設定が加えられているわけだ。

そして車両価格は本体で10万円、税込みで11万円高い。カフェレーサー風を目指してXSR900を自分でカスタムするオーナーの手間や諸費用を考えると、既に完成された形を成すGPのコストパフォーマンスはかなり優れた1台と言えよう。そのお買い得感の高い仕上がりも見逃せないチャームポイントなのだ。

大人びたスポーツマインドが感じられる。

試乗車を目の当たりにすると、どこか大人びた雰囲気と独特な懐かしさを覚えた。それは1980年代に見られたレーシングマシンらしい仕組みが散りばめられていたからだろう。

まずラジエターの中間部分から上方をカバーするハーフカウルは、肉厚の薄いシンプルな競技車用タイプ。クリアなスクリーンと両サイドを仰ぐナックルカバーは六角の小さなステンレスボルトで固定。カウル上部の内側は黒の細いスチール製パイプステーに挿し込まれ、抜けを防止するベーターピンで固定する方式。また左右サイドカバーのロック方法は工具要らずで扱えるクイックファスナー式を採用。それらコダワリの各部デザインからは、当時の本物レーサーらしい香りを漂わせているのである。

5インチTFTフルカラーディスプレイもフレームマウント。特にインストルメントパネルを持たないシンプルな仕上がりを披露。ゴールドの倒立式KYB製フロントフォークを支持するステアリングのアッパ&ロワブラケットはアルミ製。後に判明したが、ステムシャフトもアルミ化されていた。

トップブリッジ上(フロントフォークの突き出し部分)にクリップオンされたセパレートハンドルには新デザインのスイッチを装備。使用頻度が多いウインカーは左右へのシーソースイッチ式で、オートキャンセルが採用されているが、2度押しで手動キャンセルも可能となっている。

左右レバーには無段階にグリップリーチ(握りとレバー部の間隔)が調節できるし、クラッチケーブルの遊び調節も工具不要で簡単に対応できる。そして右側フロントブレーキにはブレンボ製のラジアルマスターシリンダー(レバーの入力方向を直線的に油圧シリンダーに伝えるタイプ)が奢られていた。

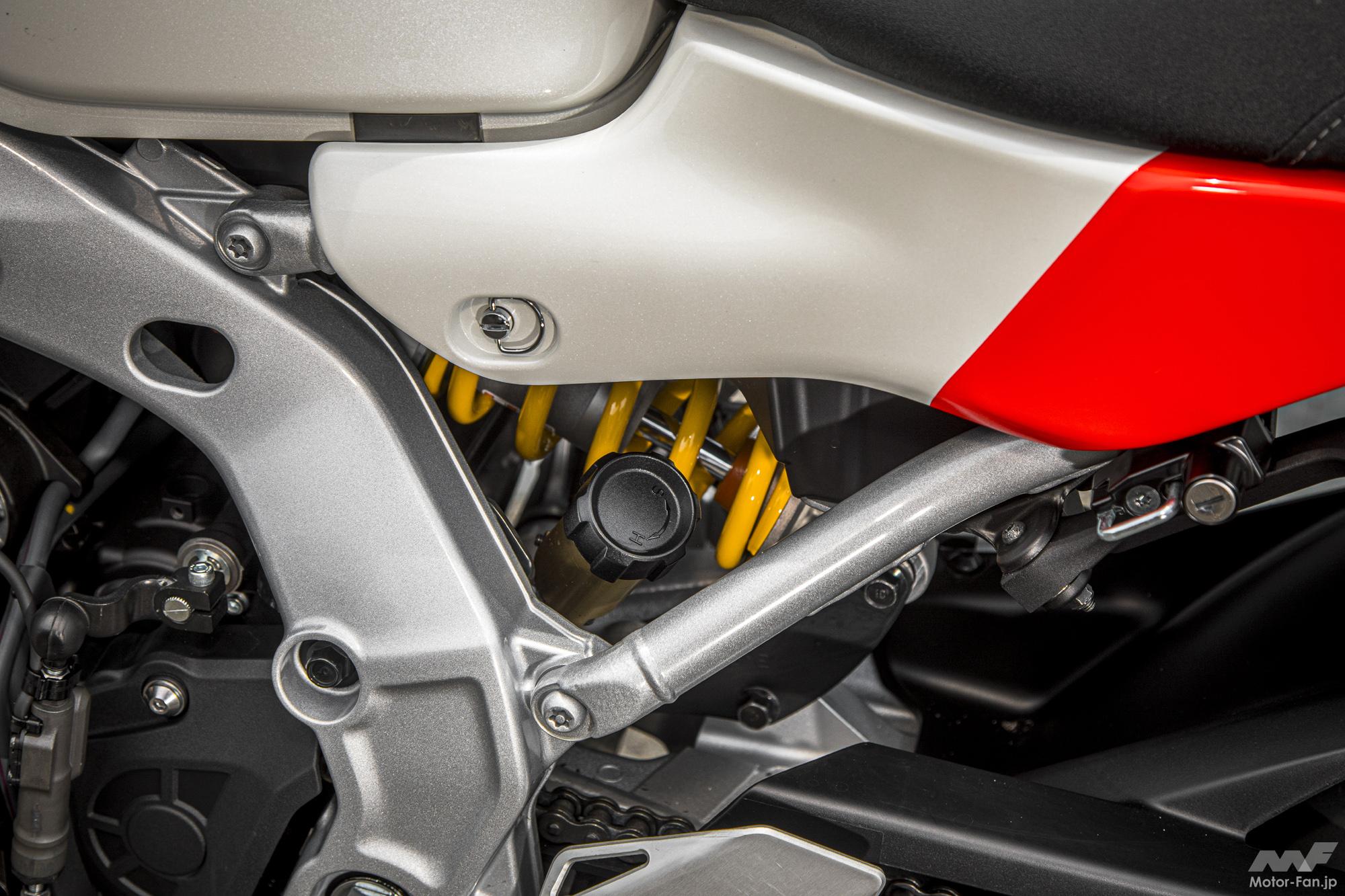

その他ステップの取り付け位置が上下2段に可変可能な構造が採用されており、購入時に好みの位置を選択できるそう。こまかな調節を可能とする前後サスペンションも上質。リアのプリロードはなんと24段階に車体左側のリモコンダイアルで調節できる。それらの充実した装備やコダワリの仕組みは大人びた価値ある魅力を漂わせているのである。

サイドスタンドをあげてシートに跨がると、少しズッシリと、それなりの手応えが感じられる。ハンドル位置が低くて狭い関係で、車体の引き起しや押し引きする取り扱いが重く感じられる。ヒョイッと比較的軽快に取り回せるXSR900やMT-09と比べると少し落ち着いて慎重に取り扱おうという気持ちになる乗り味なのだ。

やや腰高で上体が前傾するライディングポジションだが、足つき性チェックの写真からわかる通り、ハンドル位置はそれほど低いわけではなく、交差点で信号待ちする様なシーンでも頭上の信号は難なく確認できる。それでいてバックステップに足を乗せるとスポーツ走行にも相応しく気分が引き締まりかつ自由度のあるライディングポジションが好印象。

意気盛んに身構えるのではなく、落ち着いた心持ちの中に確かなスポーツ心を秘めることにも無理なく対応できる感じである。

唯一気になったのはバーエンドミラーの装備で、その分左右方向へのはみ出し(幅)が広い。後方確認時の視線移動が大きいと感じられた。もっともサーキットで楽しむスポーツ走行時には取り外してしまうことを考えると正解なのかもしれない。

さて、走り始め徐々に右手をワイドオープンしていくと、3気筒エンジンのダイナミックなパワーフィールは既に定評がある通り。実用域で披露されるスロットルレスポンスの鋭さと豪快な噴き上がりは感動ものである。

既にMT-09のインプレ記事でも記しているが実用域で生き生きと常に無駄無く柔軟に発揮できる使い勝手に優れたハイポテンシャルは一級。直線の長いサーキットを走る様な超高速域は別として、ピュアなスポーツバイクとしての動力性能に不足は感じられない。

右手の動き(スロットル操作)と素直に連動する押し出しの利いたトルクフィール。確かな駆動力が得られる後輪で路面を蹴り出す瞬発力はとても気持ちが良い。

扱いの軽いクラッチやクィックシフターも操作タッチが優秀。各ギアのつながりも良く扱いは小気味よい。タイトコーナーから緩いコーナー、あるいは中速S字コーナーの連続でも、グイグイと素早くかつリズミカルに抜けていける。

そんな時、ヒラヒラ感よりは若干の落ち着きを伴う穏やかで安定した乗り味も印象深い。交差点を右左折する様な時、あるいは下り坂から上り坂に変化するタイトターンを旋回すうような時も、良い意味で穏やかな挙動に終始する。

例え慌てたエンジンブレーキを掛けてもA&S(アシスト&スリッパー)クラッチの働きで後輪が暴れ出す様なこともない。前後サスペンションの衝撃吸収性も優れており、路面のグリップと会話しながら安心してコーナリングできるのである。もちろん軽いタッチでコントローラブルな前後ブレーキ性能も秀逸。直進安定性にも優れ、オートクルーズコントロールを活用して高速ツーリングを快適にこなすこともできる。また走行モードを自分好みの組み合わせにカスタマイズすることもできるしスマホと連携できる最新のインフォテインメント装備も充実している。

頭の中に80年代のレースシーンを思い浮かべながら、大人の走りを楽しむのに相応しいバイク。かつてのレーサーレプリカ系モデルとは一線を画す独自のスポーツマインドを楽しませてくれる新感覚バイクとして、プレミアムな価値と魅力が感じられたのである。

足つき性チェック(ライダー身長168cm/体重52kg)

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)