小学生レベルの電気知識で未然に事故は十分防げる

クルマの電装DIYは、なんか難しそうで苦手という人は意外に多い。確かに最近のクルマは電子化が進んでおり、ブラックボックスになっている部分も数多く存在する。しかしドライブレコーダーやレーダー探知機の取り付け、LEDイルミネーションの追加などで必要とされる電気の知識は小学生レベルで十分なのだ。いわゆる乾電池のプラスとマイナスに電球を接続すれば点灯する、というアレである。

ここで乾電池でもクルマのバッテリーでも、いちばんやってはいけないことがある。そう、プラスとマイナスの短絡、いわゆる「ショート」である。近年はハイブリッド(HEV)や電気自動車(BEV)の普及により、クルマもより高電圧・大電流の電気を取り扱うようになってきた。しかしながら注意するべき点は、乾電池と電球の取り扱いとまったく一緒。安全に電装DIYを楽しむための方法をシチュエーション別に紹介したいと思う。

ショートを防ぎ、安全に電源を引き出す方法は?

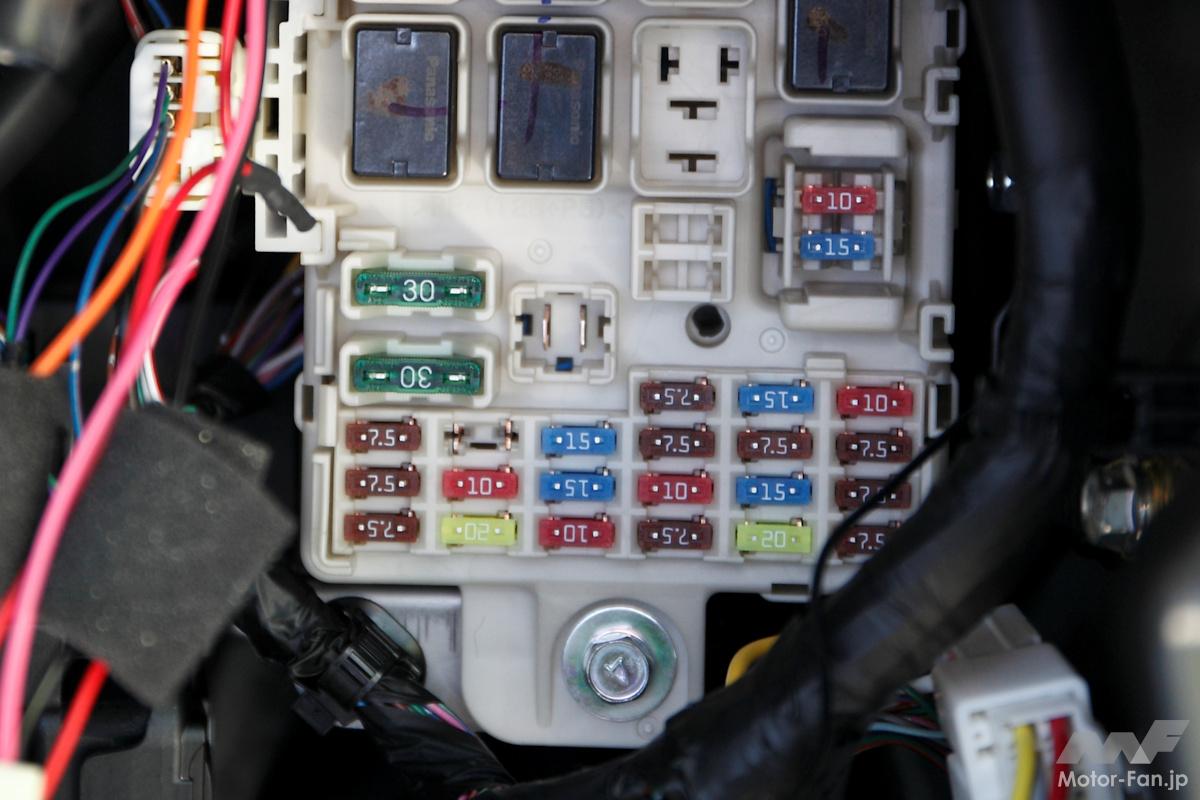

ほとんどのクルマ用の電装機器はDC12V電源で稼働し、アクセサリーソケットやヒューズボックスなどから電源を引き出すのだが、実は電装機器によって必要な電流容量(A/アンペア数)は大きく異なってくる。たとえばLEDイルミなどは必要とされる電流量はかなり低いが、オーディオアンプなどは大電流が必要。

そこで活用をお勧めしたいのがヒューズ電源。引き出すヒューズのアンペア数から使用可能電流がすぐに分かるので、より安全に電源を引き出せるのだ。もちろんカーオーディオなどの電装機器から分岐して電源を取り出しても問題ないが、ヒューズの装着と電流容量の確認は忘れずに。

引き出す電装機器の種類によってACCや常時、イルミネーション電源などが選びやすい点もヒューズ電源の大きなメリットだ。

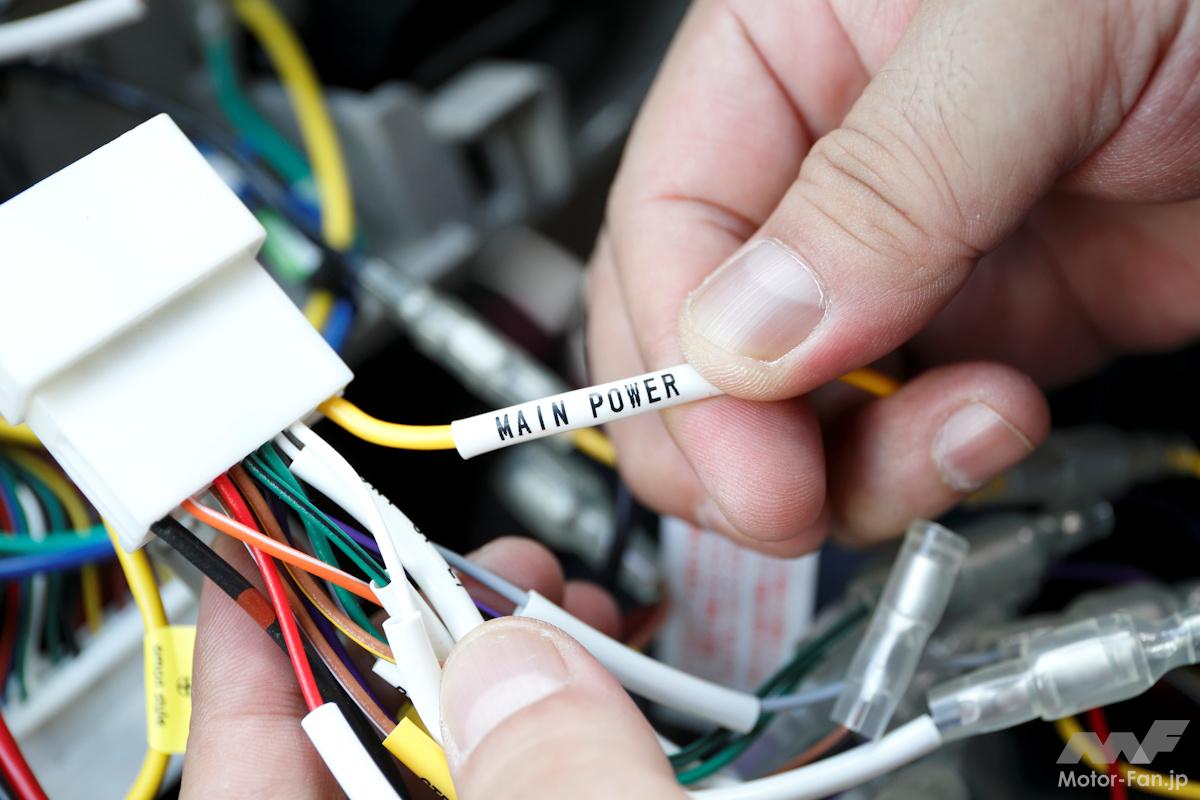

カーオーディオや市販ナビが収まるDINスペースの内側には、オーディオ関連の端子が集中している。ここからは速度信号やパーキング信号などの信号線も得られるのだ。ただしヒューズの装着はお忘れなく。

電装DIYを行う際、最初にバッテリー端子を取り外しておけば、作業中にショートを起こす心配はなくなる。その際、メモリーバックアップを車両側に装着すると、ナビなどのメモリーが消えることなく作業できる。

ホーンなどバッテリーから直接電源を引き出す際には、必ずヒューズを装着することと、未使用時に電気の流れがないか、もしくは微量かを要確認。

市販のヒューズ電源には、必ず接続機器用のヒューズが付いている。ヒューズを交換する際には、必ず指定アンペア数のヒューズを使用すること。

正しい配線ケーブルのまとめ方で未然にショートを防ぐ

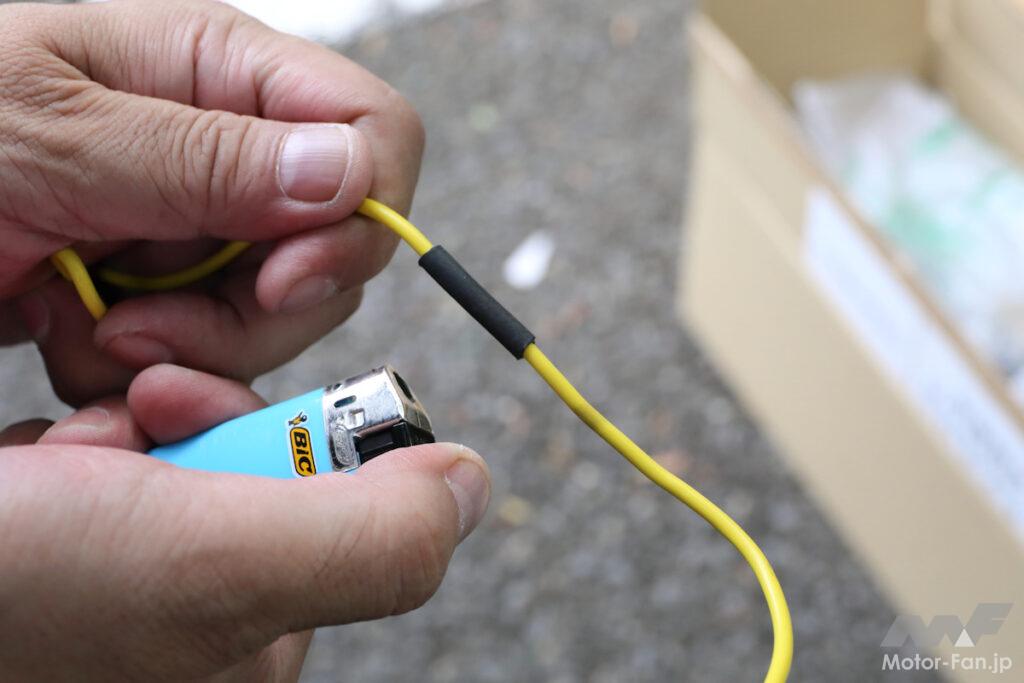

各種電装機器に付属している信号線や電源ケーブルなどは、多くの車種に対応できるように長めに設定されているが、大体余ってしまうもの。パネル裏などに収納できる余裕があればテープや結束バンドなどでまとめるのがベストだが、ケーブルが1〜2本と少なく、車内など水濡れの心配がなければ、途中で切断してギボシ端子やハンダ付けで再接続、スリーブや収縮チューブなどで保護しても問題はない。まとめないままパネル裏などに押し込めてしまうと、走行時の振動により切断やショートの可能性があるので要注意だ。

エーモンの『ハーネス結束&保護テープ(実勢価格:750円前後/税込)』は巻き付けるだけでしっかり固定でき、経年劣化でベタつく心配が少ないこともメリット。ただし防水性はないので注意。

配線ケーブルを途中で切断する場合には、ギボシ端子の使用のほか、配線ケーブル同士をハンダ付けして、収縮チューブで保護する。

まとめずにしっかり結束していない配線ケーブルは、走行中の振動などで断線やショートの危険性。

配線ケーブルの敷設および固定方法は?

電装機器を取り付けるたびに増殖してしまう配線ケーブル。すべての配線をまとめて敷設した方がキレイに見えるが、できれば用品別に配線を分けておきたい。なぜなら何かアクシデントがあると、原因を突き止めるのに手間が掛かるからだ。またフロアマット下に配線ケーブルを直敷設するのは避けよう。踏みつけやシートレールに挟まるなどして断線やショートの危険性があるからだ。そこで安全かつキレイな配線ケーブルの敷設に欠かせないのが配線止め具と配線止めテープ。またフロアカーペット上に目立たず配線できる配線隠しクロスもお勧めのアイテムだ。

もっともベーシックな金属製の配線止め具。価格もリーズナブルで、配線ケーブルの増設にもある程度対応できるが、見た目は少々武骨だ。

車両の純正ハーネス添いに追加の配線ケーブルを沿わせるのがセオリー。所定の場所まで配線を引き出しやすいというメリットもある。

フロアカーペット上に配線する時便利なのが、エーモン『配線隠しクロスNo.1799(実勢価格:500円前後/税込)』。フロアカーペットに多いグレー色で、配線がほとんど目立たなくなり、足を引っ掛けることもなくなる。

フロアマットの下に配線ケーブルを敷設すると、踏みつけなどにより断線やショートの危険性がありかなり危険。モールや配線クロスで必ず保護すること。