目次

高速燃焼から新バッテリーまで。飛躍を可能としたテクノロジーの数々

全22戦で争われる2021シーズンのF1も、10月24日に決勝レースが行われるアメリカGPを含めて、いよいよ6戦を残すのみ今年限りでの撤退を発表しているホンダだが、ドライバーズ&コンストラクターズ部門ともに熾烈なチャンピオン争いを繰り広げている。

そんなシーズン佳境の10月20日、ホンダは取材会を開催。本田技術研究所HRD Sakuraセンター長兼F1プロジェクトLPL(ラージプロジェクトリーダー)の浅木泰昭氏は「研究所で技術者たちがどんな開発をしてきたかを後世に残したい」と話し、これまでのホンダF1の取り組みを振り返った。

熱エネルギーをいかに活用できるかが鍵を握る

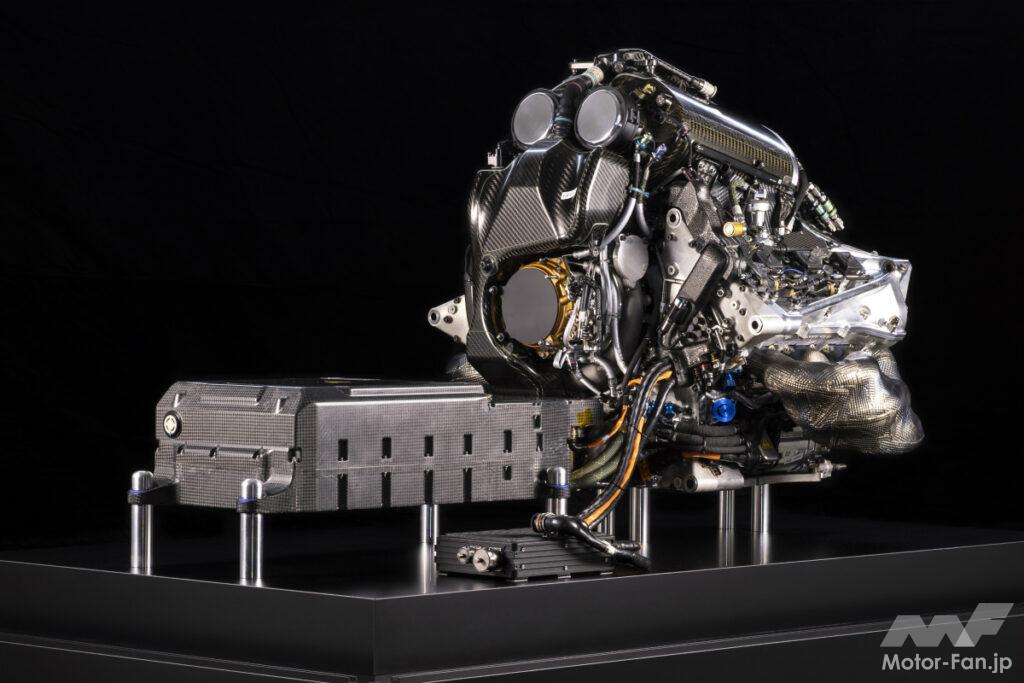

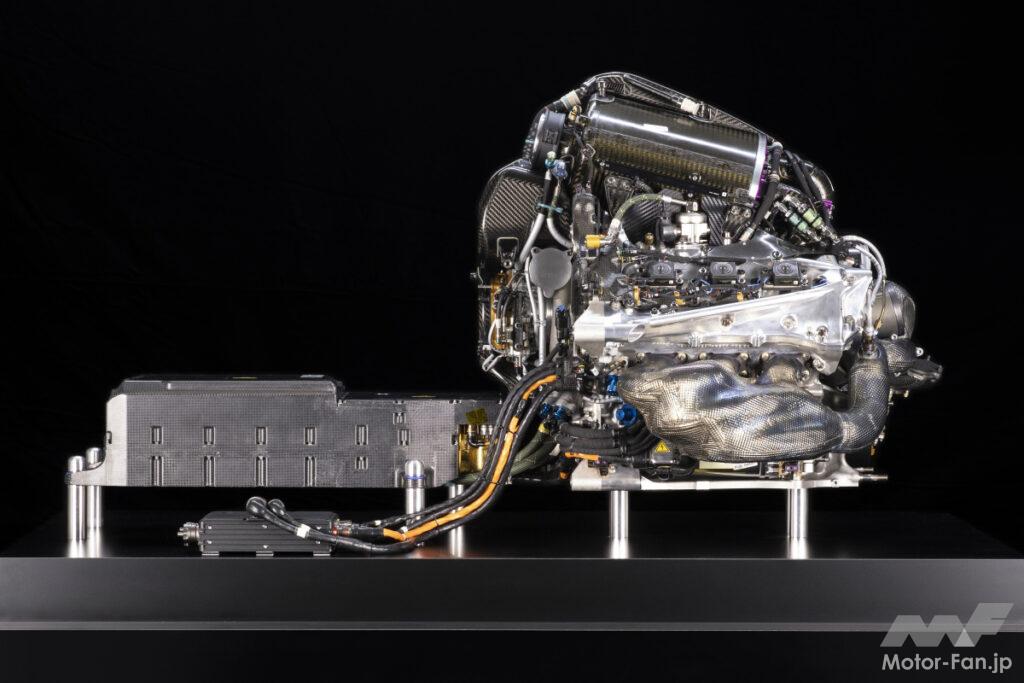

現在のF1のパワーユニットがハイブリッドになっているのは周知の通り。ユニークなのは、運動エネルギーを回生するMGU-Kと、熱エネルギーを回生するMGU-Hという2種類のシステムが組み込まれていること。

MGU-Kはブレーキング時の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、リチウムイオンバッテリーに蓄える。そして状況に応じて、電気エネルギーを加速のアシスト(デプロイという)に用いる。市販車のハイブリッドと似たシステムだ。

F1ならではのシステムがMGU-Hである。ターボチャージャーと同軸にモータージェネレーターがレイアウトされており、排気エネルギーによってターボと一緒にMGU-Hのローターが回転して発電が行れる。

現在のF1のレギュレーションでは、MGU-Kは回生エネルギー量も駆動に使える放出エネルギー量も決められているが、MGU-Hに関しては回生もデプロイも制限がない。したがって、MGU-Hをいかに有効に活用できるかが重要となる。

ちなみにMGU-Hは回生したエネルギーで直接デプロイする以外にも、「e-boost」という使い方もある。ウエストゲートを開けて排気圧力を下げることでクランク軸出力が上がるのだが、放っておくとターボの回転も下がってしまう。そこで電気を使ってターボ過給をアシストするのだ。このような電気の使い方も、市販車にはないF1特有のものである。

熱効率のブレイクスルーを実現した“高速燃焼”

また、ICE(内燃機関)のほうは燃料流量(100kg/h)と燃料使用量(110kg)に制限があるため、効率をいかに高められるかが大きな開発テーマになっている。ホンダがかつて得意としていた高回転・高出力は、現在のレギュレーションには適していない。高速燃焼による熱効率向上が開発のテーマとなる。

浅木氏がSakuraセンター長に就任したのは2018年1月のこと。2015年からパワーユニットのサプライヤーとしてF1に復帰したホンダはマクラーレンと組んだものの苦戦、この2018年から心機一転、スクーデリア・トロ・ロッソ(現アルファタウリ)へと供給先を変更することとなったタイミングである。

ICEの性能をライバル(メルセデス)と比較すると、2018年当初は圧倒的な差が付いていた。しかし、2018年のスペック3で高速燃焼を導入することで、大幅な進化を遂げることに成功したという。

それまでホンダのICEは副室ジェット燃焼を採用していた。副室内で着火に必要な混合気に点火、副室の噴口からものすごい勢いでジェット火炎が出てきて、主燃焼室内の薄い混合気を素早く着火させるという技術だ。ただ、噴口から距離の遠い場所にある混合気まで燃焼が広がるのに時間がかかる。これがノッキングの原因となってしまい、圧縮が上げられないという悩みがあった。

スペック3の高速燃焼は、着火するあたりまでは同様だが、ノッキングの原因となっていたピストン周辺部にある未燃焼ガスを自着火させてしまう。噴口付近から燃えるだけでなくエンド部からも燃えるので、超高速燃焼になる。これにより、熱効率を大幅に向上させることができたという。

ただ、超高速で燃焼するということは従来以上に高圧力かつ高温になるということ。ピストンやリングが壊れたりスリーブはめっきが剥がれたりというトラブルが発生した。その問題の解決には、熊製めっき(熊本製作所の技術が入っためっき加工)が貢献。熊本製作所はバイクの生産工場だが、オールホンダの協力体制が実を結んだ。

オールホンダといえば、ターボの問題もホンダジェットの開発チームの知見を採り入れることで解決した。F1のターボは量産車とはかけ離れたレベルのものが要求される。ホンダジェットのチームはガスタービンエンジンの開発にあたって高いシミュレーション技術を有しており、それがF1のターボの問題解決に役立ったという。

将来のカーボンニュートラル化を見据えた新燃料を投入

燃焼コンセプトが変わったことで、最適な燃料も変わった。ただ単に着火しにくければいいというわけではなく、ピストンの周辺部からちょうどいい具合で自己着火してくれる燃料が必要となる。

じつは、こうした新しい燃料はカーボンニュートラルを見据えたものであったと浅木氏は語る。将来的にはカーボンニュートラルが可能な燃料をレースで実証実験し、軽い成分はレース燃料、重い成分はジェット燃料に使うという構想があったという。

2021年からは新骨格ICEが導入されいている。一番の目的は、燃焼効率の向上だ。バルブ挟み角を狭くしている。燃焼室が球面に近くなるため燃焼が改善するのがメリットだ。さらに燃焼室の表面積も小さくなるため、熱損失が小さくなり、回生量が上げられるという効果もある。

物理の法則からすると、ICUの燃焼効率が上がると排気のエネルギーは下がる=回生量は下がる。そこでパワーを上げつつ、排気エネルギーの出力も上げる制御を開発していた。が、2020年には開幕戦時点で認められていた制御が急に禁止されてしまい、回生量が大幅に下がってしまう事態に陥った。そこで制御に頼らずに回生量を上げるための取り組みが必要となったのだ。

レースで勝つだけではない。新しい技術を育てることも目的

2021年はライバルを上回る回生量を実現したが、途中からライバルが急速に巻き返してきた。そこでホンダ内製のバッテリーを投入することで回生量を向上させた。イギリスのホンダF1拠点であるHRDミルトンキーンズで開発されたものだ。電極内の導電パス最大化を目的にカーボンナノチューブを採用し、電極内材料配分を最適化させることにより、低抵抗化と小型軽量化を達成した。

この技術は特許出願済み。特許を出願するとその技術内容が他社に明らかになってしまうため、レースでは珍しいことだ。しかし浅木氏は目先のレースの勝ち負けだけではなく、新しい技術を育てるためにレースを実証実験の場として活用することを考えており、そのための特許出願だったという。

ただ勝利を目指すだけではなく、将来の技術開発を見据えて戦っていたホンダ。撤退は残念だが、ダブルチャンピオン獲得で有終の美を飾って欲しいと思うのは、ファン全員の願いだろう。