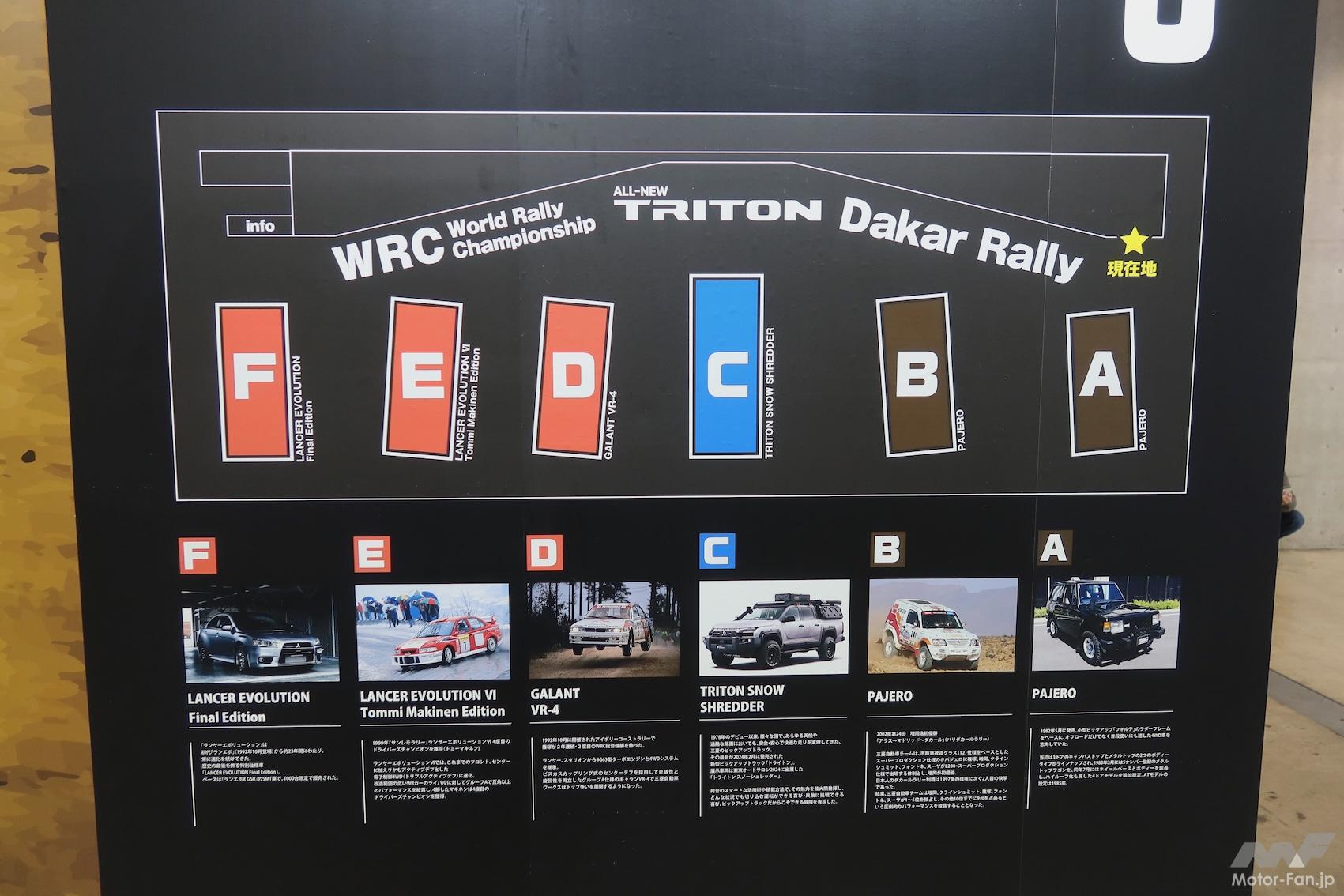

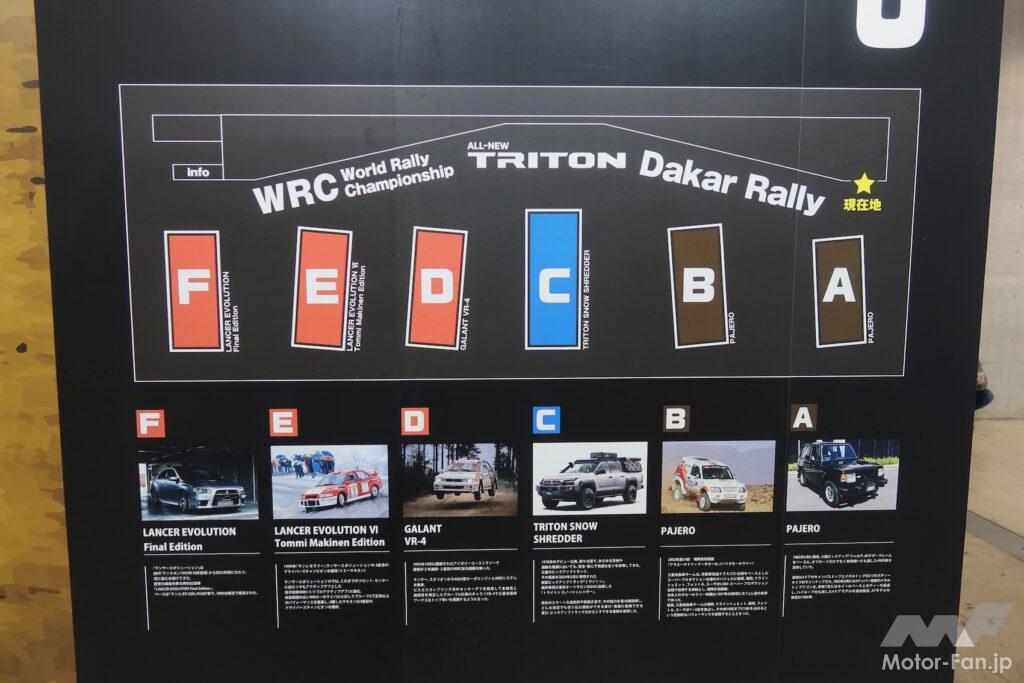

展示車両はダカールラリー参戦の礎となった、初代パジェロ。2002年ダカールラリー総合優勝車のパジェロ、1992年にWRCアイボリーコーストラリーで総合優勝を飾ったギャランVR-4、2001年にWRCモンテカルロラリーで優勝したランサーエボリューションVI、ランサーエボリューションシリーズの集大成として2015年に限定販売された、ランサーエボリューションFinal Edition」(展示の中古車はブース内で販売された)。

そして、今年1月の「東京オートサロン2024」で初展示された、トライトン・スノーシュレッダーコンセプトである。これら6台の車両について、三菱自動車の4WD技術、四輪制御技術の生き字引ともいえる澤瀬薫フェローが解説した。

初代パジェロ(1982年)

(初代パジェロの)デビュー当時、4WDはオフロードで仕事をするクルマでした。内装やサスペンションをオンロードで快適に走れるようにし、普段使いができて、いざとなったら悪路も走れる。パジェロはそういう世界を乗用車に載せた最初の4WDと言っても過言ではないと思います。

ただし、このクルマは三菱ジープ(1953年)の4WDシステムを踏襲していた関係上、いわゆるパートタイム4WDで、オンロードを走るときは2WDで走り、悪路では4WDとしていました。一方で、三菱自動車は当時から4WD車の走り、運動性能にかかわる4WD技術をいかに役立てるかを考えていました。

パートタイム4WDなので、直結です。その直結4WDで高速道路を走ったりすると、いろんな課題が出てくる。いろんなところが発熱しますが、それらをテストコースでの研究実験で確認しました。

4WDにすると悪路の走破性だけでなく、高速走行時も真っ直ぐ走り、安定性も向上する。(初代パジェロ発売時)私はまだ入社していませんでしたが、4WDはクルマの走る、曲がる、止まるを良くするのにすごく重要な技術だということで、先輩方は4WDの研究開発にすごく力を入れた。そのきっかけになったのが初代パジェロです。

パジェロ・2002年ダカールラリー総合優勝車(ドライバー:増岡浩)

このクルマは増岡さんがダカールラリーで実際に優勝したクルマです。市販車としては3代目のパジェロ(1999年)です。この(ブースに展示してある2台のパジェロの)間に2代目のパジェロ(1991年)があります。

三菱自動車のモータースポーツはプロモーションのためではなく、実際にモータースポーツで技術を磨き、市販車に必要な技術を投入する活動です。ダカールラリーは極悪路をヌタヌタ走るシーンも少しあるのですが、砂漠を高速で疾走します。木が生えているところは、ちゃんと曲がらないといけない。そう考えると、高速走行時の安定性と低速の安定性、それから旋回性能をうまくし、ハンドル操作どおりに動くことが大事になってきます。

となると、初代パジェロのパートタイム4WDでは良くないということで、ダカールラリーのパジェロにはビスカスカップリング付きセンターデフ4WDの技術を投入しました。その結果を2代目パジェロにフィードバックしました。SS4と言っている、スーパーセレクト4WDです。

従来のパートタイム4WDは2WDと直結4WDしかなかったのですが、ビスカス付きセンターデフ4WDモードを追加し、雪道やフラットダートだけでなく、高速走行時も安定してしっかり走れる技術を投入しました。

さらに3世代目のパジェロではモータースポーツからのフィードバックで旋回性能をもっと良くしたいということで、前後の駆動力配分をじゃっかんリヤ寄りにセンターデフを改良した(40:60のトルセンデフを適用)SS4-II、スーパーセレクト4WDの第2世代を投入しました。オフロード系で進化してきたパジェロの系譜としては、まず悪路走破性がベースにあり、高速安定性を良くし、さらに、ハンドル操作どおりに動かす。このように進化してきました。

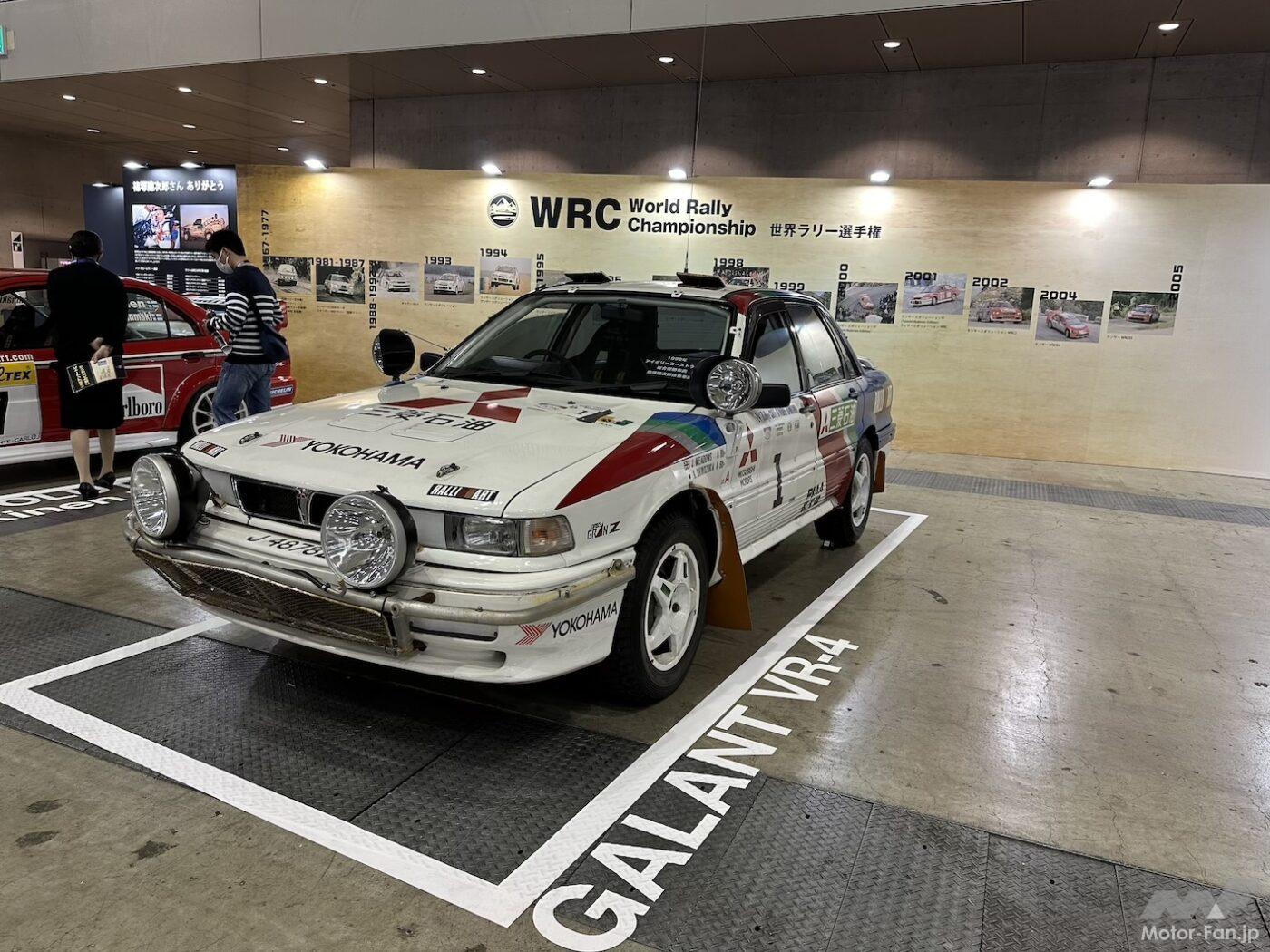

ギャランVR-4・1992年WRCアイボリーコーストラリー総合優勝車(ドライバー:篠塚建次郞)

当時のWRCはグループAというカテゴリーだったので、基本的には市販車と同じシステムを使っています。ギャランVR-4(1987年)は三菱自動車として市販車で初めてビスカス付きセンターデフを搭載しました。

現在はアンチロックブレーキ(ABS)が当たり前に付いていますが、制御が難しく、当時の技術では4WDにABSはうまく組み合わせられませんでした。このクルマはそこに果敢にチャレンジし、4WDだけどABSがちゃんと動くようにした技術が入っています。また、このクルマには4WS、最近はリヤステアと言ったりする、前輪と連動して後輪の舵角を少し変えてあげるシステムを入れています。WRCでも何度かトライしました。

前にも言いましたが、三菱自動車は市販車の技術開発とモータースポーツの技術開発がタッグを組み、常にディスカッションしながら、もっとクルマを良くするためにはどうすればいいかを考え、ずっと取り組んできました。

ランサーエボリューションVI・2001年WRCモンテカルロラリー総合優勝車(ドライバー:トミー・マキネン)

モータースポーツ好きの方には超有名な、トミー・マキネンが駆っていた最後の世代のランサーエボリューションです。乗用車系の4WDシステムの進化としては、走破性も、直進安定性も大事なのですが、WRCでは曲がりくねったコースを走るので、操縦性がすごく大事になります。

WRCでは市販車より先に電子制御を取り入れていました。このクルマではトリプルアクティブデフという、フロントデフも、センターデフも、リヤデフも電子制御にする技術を投入しています。目的は、走破性、安定性と旋回性能をうまく両立させることです。

このコンセプトを市販車にしたときにどうしたらいいかを考えて開発したのが、ランサーエボリューション・シリーズ、あるいはVR-4シリーズに投入したAYC、アクティブヨーコントロールという技術になります。これは真っ直ぐ走ることと、ハンドル操作どおりにクルマの向きを変えることを両立するための技術です。

このクルマはランサーエボリューションの、好きな人にとっては6.5というモデルになります。7に向けては市販車でもセンターデフを電子制御にするということで、アクティブセンターデフ(ACD)を開発しました。パリダカもそうですが、ラリーフィールドでは長時間走ります。レースは一発速ければいいので、ピーキーなクルマでも速いセッティングはできる。

でも、ラリーの場合は違う。長い距離走るので疲労もある。イメージどおりに走ることがすごく速さにつながる。ということで、三菱自動車は4WD技術、あるいは四輪制御のオールホイールコントロール(AWC)をやってきました。最後のランサーエボリューションはS-AWC(車両運動統合制御システム)になっていますが、この技術もこうしたフィールドで磨いてきた技術になります。

ランサーエボリューションFinal Edition

X(テン)のファイナルエディションです。今まで説明してきた4WDの技術、四輪制御技術をすべて注ぎ込んだ形です。アクティブセンターデフとアクティブヨーコントロール、さらにブレーキを使ったヨーコントロール制御を統合制御する形で、走る、曲がる、止まる、アクセル操作、ブレーキ操作、ハンドル操作のすべてに対して意のままに動けるクルマを目指し、全天候型の高性能セダンを作り上げました。

私が関わったクルマでは今でも自信作で、このクルマを超えようと一所懸命開発しています。部分的に超える部分はあっても、トータルでいうとこのクルマはいまだにベンチマーク。ものすごく思い入れのあるクルマです。

乗用車系でS-AWCのキモとなっているのが、アクティブヨーコントロールの技術です。現在の三菱自動車のプロダクションカーはSUVがメインになっていますが、疲れずに安定して長い距離を走れるのは、どんな路面、天候のときでも、誰でも、安全、安心、快適に、自信を持っていられるから。クルマの魅力はそれかなと、私は思っています。

これらの思想を入れて開発した最新モデルが、次の紹介するクルマです。

トライトン・スノーシュレッダー(オートサロン2024出展車)

(展示車は)特別モデルですが、(市販モデルは)国内では2月に売り出しています。このクルマの4WD、四輪制御システムは、パジェロで進化してきた、悪路をしっかり走る技術と、乗用車系で進化してきた、オンロードを含めて意のままに操縦できる技術を融合したシステムが投入されています。

4WDシステムとしては、パジェロで進化してきたSS4-IIが入っています。具体的に言うと、2WDでも走れるし、前後不等配分のちょっとリヤ寄りにしたセンターデフ4WDとして、高速道路であろうが、雪道であろうが、あらゆるところを走れるようにしています。

さらに、悪路を走るときには前後直結にしたほうがいいので、直結モードがあり、大きな牽引力が必要なところや、急坂みたいなところで必要なローギヤがある4WDシステムを入れています。オンロードやフラットダート、雪道みたいなところでハンドル操作どおりに動くためのキー技術として、アクティブヨーコントロールを入れています。オフロード系のクルマでは、三菱自動車としては初めて、ブレーキを使った制御の形として投入しました。

モータースポーツで進化した技術を結合した結果が、このトライトンということになります。その他、三菱自動車にはアウトランダーPHEVやエクリプスクロスPHEVに対し、電動車にも最適なS-AWCを投入しています。願いは、どんなところに行っても、誰もが安心、安全、快適に。モータースポーツをやりながらずっとそれを目指してきたのが三菱自動車の4WD技術、四輪制御技術になります。

私がお伝えしたいことは以上です。