ゴルフ場のカート車シェアナンバーワンのヤマハ

ヤマハの「自治体・公共Week2024」での展示のひとつが「GREEN SLOW MOBILITY(=グリーン・スロー・モビリティ)」。

一見するとゴルフ場のカート車両のようだが、それもそのはず、ヤマハ製「ゴルフカー」(製品名)をベースに、公道走行可能とするためヘッドライトを始めとする補機類追加などを行った車両だ。

ゴルフカーはヤマハの中でも古い歴史を持つ製品であり、その始まりは1975年にまで遡る。そして、エンジンを得意とするヤマハらしくガソリン車もラインアップするが、バッテリー車や自動運転のモデルも古くから登場しており、現在の公道で供することを予見してきたかのうような進化を遂げてきた。

歴史が長いだけあり、耐久性などの信頼性はもちろん、メンテナンス性やパーツ供給などの不安も少ない。また、ヤマハらしくフロントにダブルウイッシュボーンサスを採用するなど、技術へのこだわりも見た目以上であり、シェアとしては日本でナンバーワンを誇っている。

ちなみに、ヤマハゴルフクラブはスポーツ用品も手掛けてきた楽器のヤマハ株式会社の製品で、そのゴルフを楽しむフィールドを支えるカートを製造するのがモビリティの会社であるヤマハ発動機というのがなんとも面白い棲み分けだ。

ゴルフカーはヤマハの製品名だが、グリーン・スロー・モビリティは、ヤマハだけが使用する名称ではなく、温室効果ガスを出さずに時速20km未満で公道を走り、交通が不便であるなど地域の課題解決につながる乗り物のことを指す、環境省と国交省が協業で推進している乗り物。実際の運用には車両に対して環境省から補助金が支給される。

その中の選択肢のひとつがヤマハではゴルフカーベースのグリーン・スロー・モビリティというわけで、現在、軽自動車登録の4人乗り「AR-04」、小型車登録の5人乗り「AR-05」と7人乗り「AR-07」の3タイプをラインアップ。いずれもリチウムイオンバッテリーを搭載する。

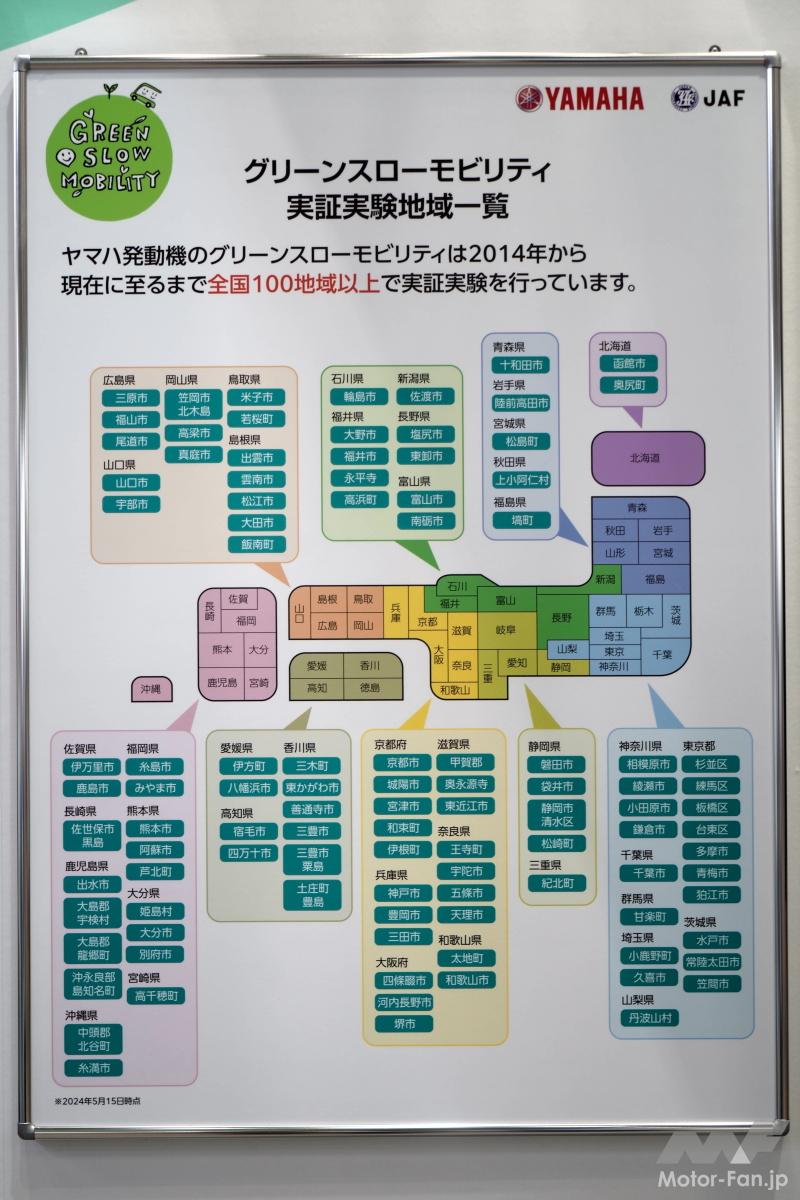

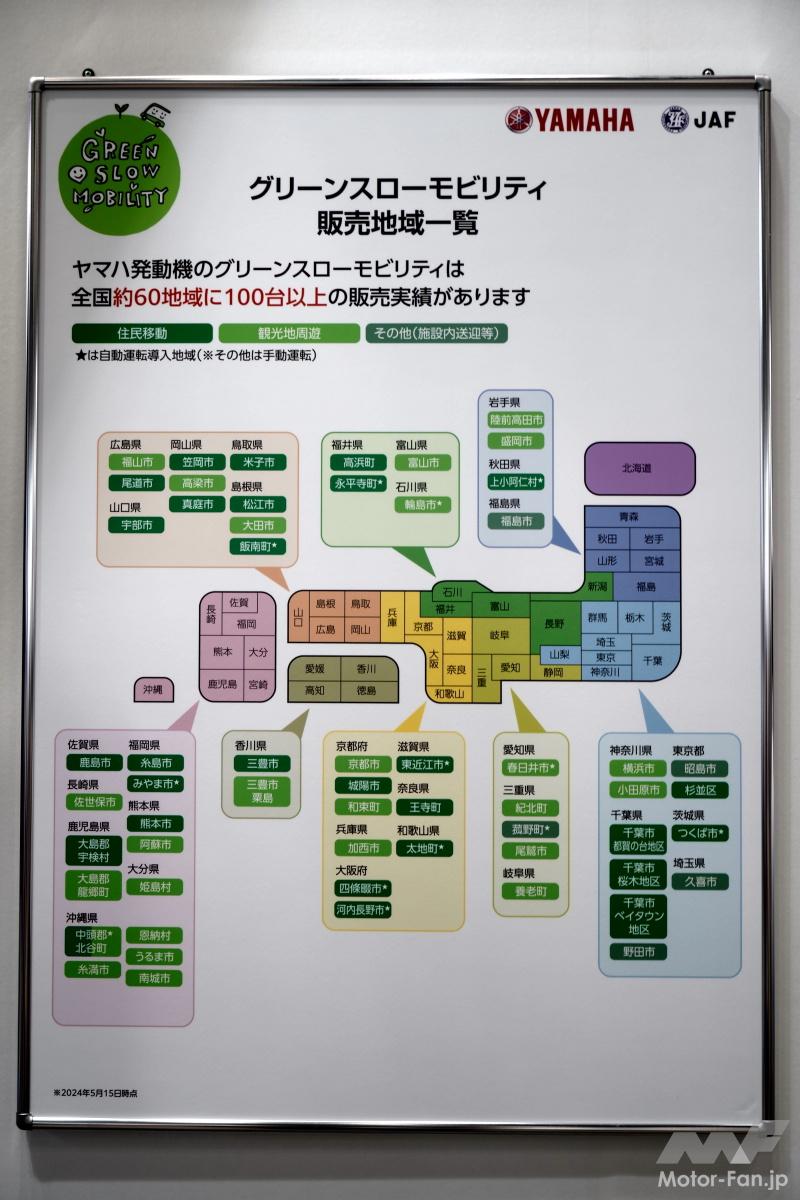

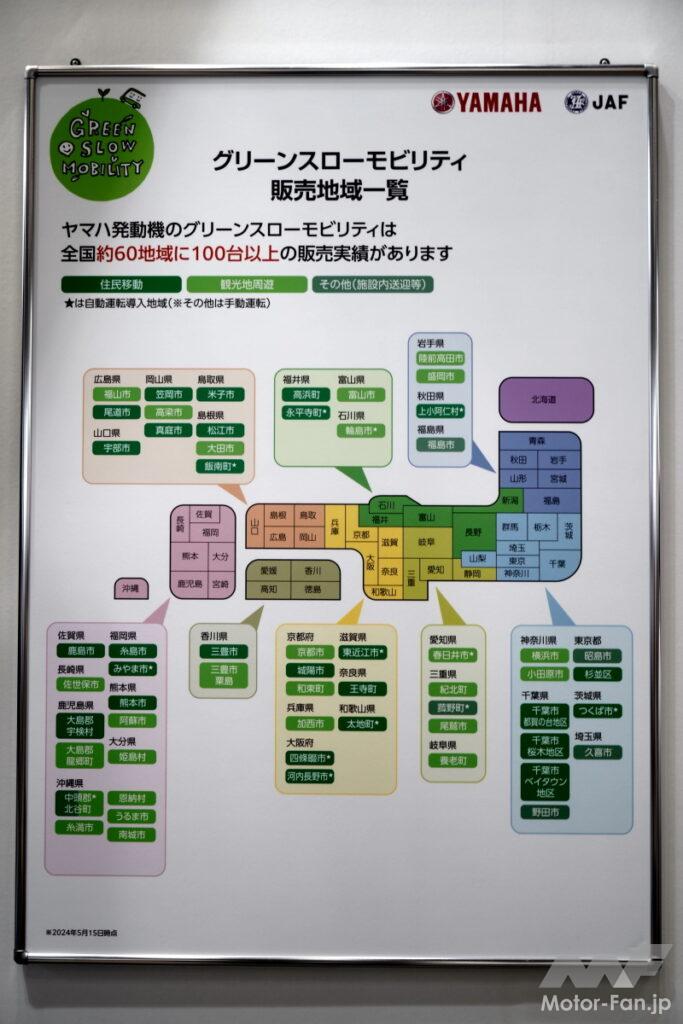

ヤマハのグリーン・スロー・モビリティはこれまで豊富な運用実績を持ち、2014年から114箇所での実証実験、104台の導入台数実績も持ち合わせている。

グリーン・スロー・モビリティの活用は交通困難地域と観光地

典型的な運用実績のパターンとしては、交通困難な地域での採用や、観光地での採用がある。

前者は、特に坂道が多いような地域で、お年寄りなどが買い物に出かけるだけでも難しかったのが、グリーン・スロー・モビリティのお陰で便利に生活できるようになっているという。

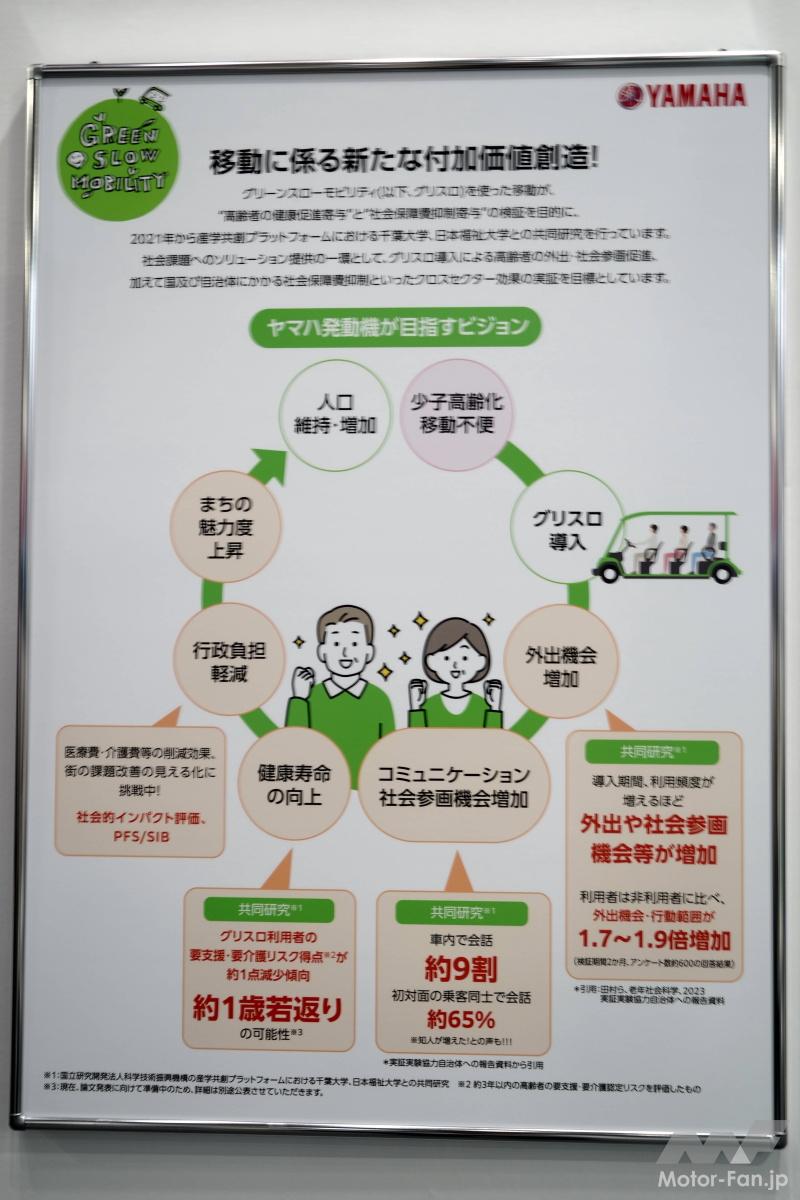

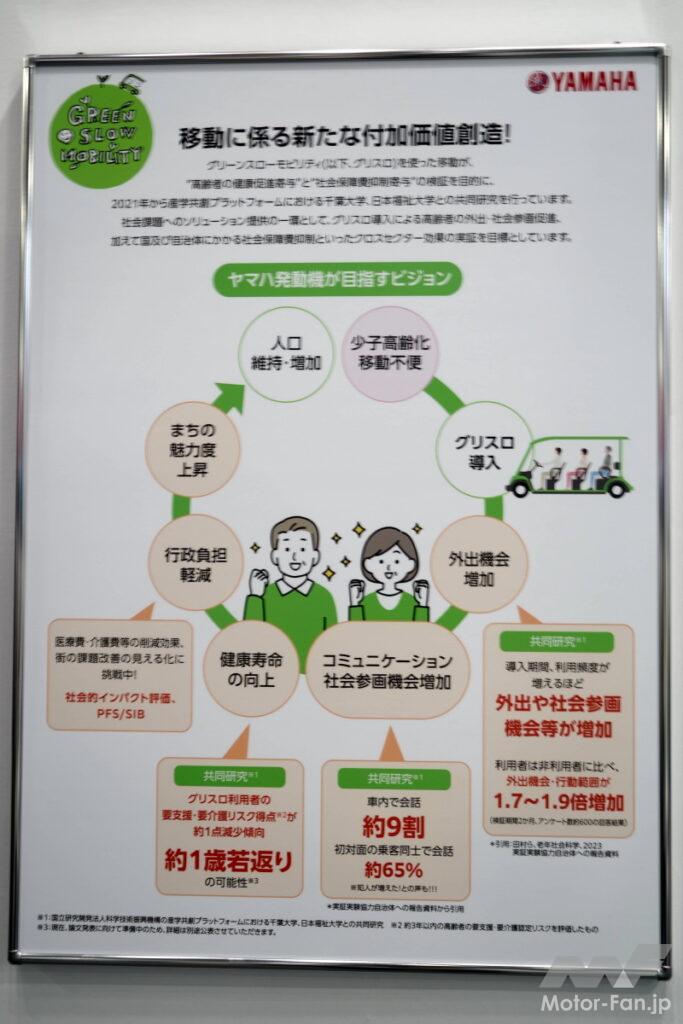

また、単に便利になっただけでなく、千葉大学により、グリーン・スロー・モビリティが健康寿命を伸ばす効果があるという研究も行われている。静かにゆっくりと走ることにより、乗員同士のコミュニケーションのみならず、すれ違う人とも挨拶やちょっとした会話が生まれることからだという。

結果として1歳の若返りの可能性が予想され、医療費や介護費用の行政への負担を減らすことができるという試算も具体的な数値を今現在研究中だという。

また、福井県永平寺町では、遠隔監視式の自動運転も行われている実績もある。

そして、後者の観光地で主に周遊に供される場合は、一般車両が入りにくい、あるいは制限したい地域で運用されている。

もちろん、名所旧跡などを景色を楽しみながら移動の手段としてグリーン・スロー・モビリティを活用するのもいいが、担当するヤマハ発動機の岩田浩嗣さんによると、今後は飲食やそれらを購入できる場所などを訪ねながら移動も楽しむといった新たな可能性を模索しているという。

これまでは、何かが困難な地域でそれを克服する移動の用途で使われることが多かったグリーン・スロー・モビリティだが、今後は積極的に楽しむための移動用途もありだということだ。

困っている人を助ける道具を考えるだけでなく、それを楽しめるものに昇華させる、いかにもヤマハらしい発想がここにも生かされているのだな、と感じた。