なぜバイクメーカーのエンジン屋がEVのモーターを開発するのか?

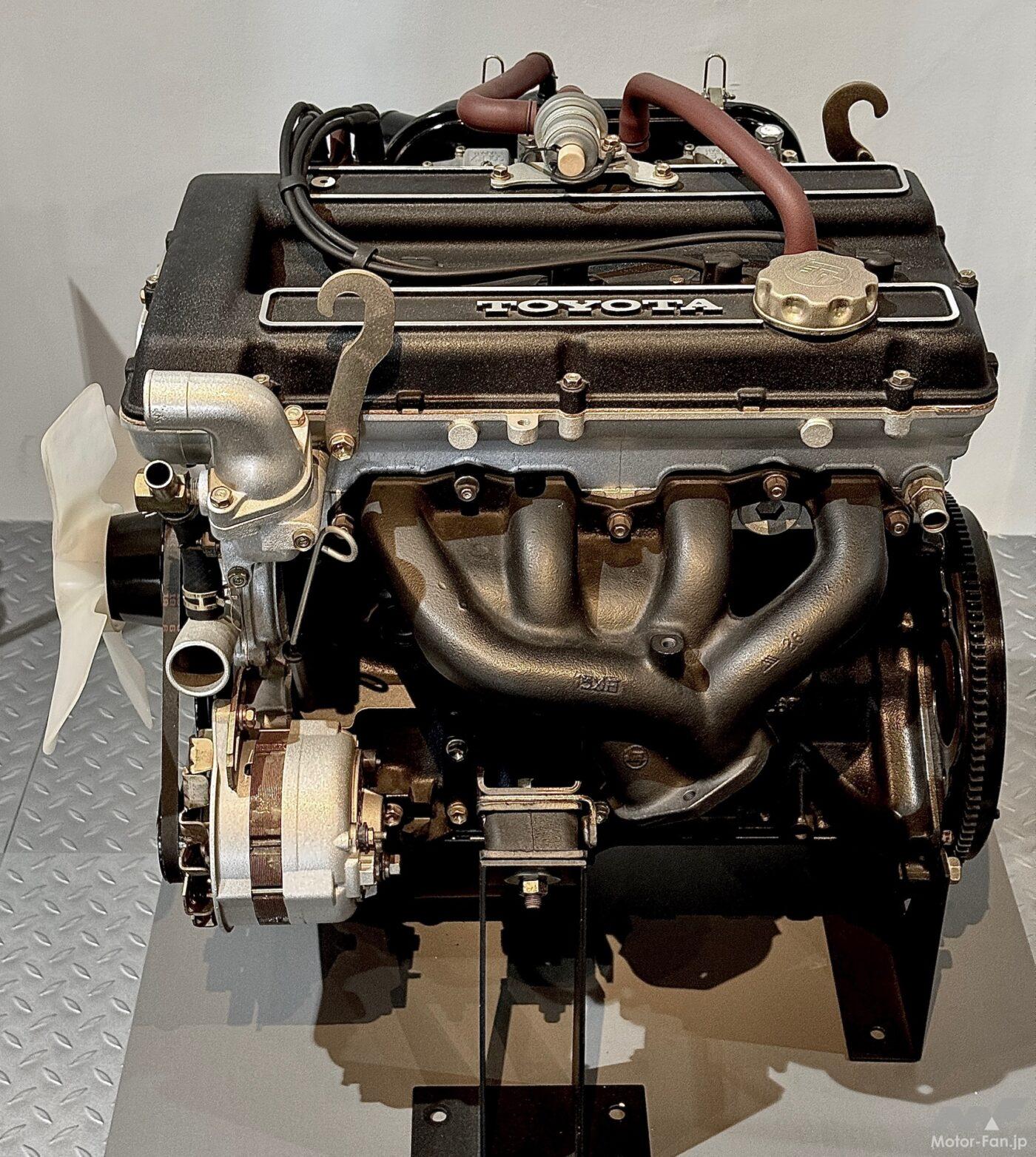

ヤマハはトヨタ2000GTやレクサスLF-A用エンジンなど、トヨタのハイパフォーマンスカー用パワーユニットの設計、生産などを手掛けてきたと知っている人も少なくはないだろう。古くはレース用エンジンとしてトヨタ・セブンに搭載したV型8気筒や、初代レビン/トレノなどに搭載された2T-G、その後もハイソカーブーム時代のマークII三兄弟などに搭載した1G-G、ミッドシップスポーツカーMR-2やセリカGT-FOURなどの3S-G……詳しい人ならおわかりだろうが、これらのエンジン型式すべての最後に「G」が付けられているが、これはDOHC(ダブルオーバーヘッドカムシャフト)を表している。

吸気と排気のバルブをそれぞれのカムが開閉を受け持つDOHCは、今では効率を究極に考え当然のように採用される当たり前のバルブ配置となったが、当時としてはごく一部のスポーツカーにのみ採用される高回転までエンジンを回せるある意味特殊で高価な機構であったわけだが、いわばトヨタのプレミアムカーへは、いつもヤマハがその心臓部を担ってきたとも言える。それほどまでにヤマハの4輪向けエンジン担当部署は歴史があり信頼を寄せられた部門として長く続いてきたのだ。

そのように、トヨタグループの高性能プレミアムエンジンの開発は続き、90年代にはF1エンジンの供給も行うほど、ヤマハの4輪向けエンジンはヤマハの中で大きな柱のひとつとして続いてきたのだ。

しかし、電動化が避けて通れない時代となりつつあった2016年頃より、燃料で動くエンジンだけでなく4輪向けパワーユニットとして電動モーターの開発も本格稼働した。

つまり、電動モーターをエンジン屋さんが開発するわけだ。

今回お話をお聞きした菅原さん、梅田さんのお二人も、入社以来4輪用エンジンに携わってきたという。

ーーまずは、これまでの経歴をお聞かせいただけますか?

菅原 大学は機械系で、4輪も2輪も乗り物が好きでした。学生の頃、たまたまヤマハのコミュニケーションプラザを見学することがあり、2輪も4輪もマリンも、色々な乗り物に関われそうで、ヤマハに入社しました。それからは、AM(オートモーティブ)開発統括部でエンジンの設計などをやってきました。

梅田 私は菅原の翌年入社ですが、やはり小さい頃から乗り物が好きで入社しました。もっと大きな自動車メーカーも検討しましたが、自分のやりたいことができそうな気がしてヤマハにしました。大学ではソフトウェアをやっていて、入社後は自動車のエンジンやハイブリッドシステムの制御開発をやってきました。

ーーそれで、お二人ともに人事異動することなく同じ部門で4輪用電動モーターやその制御の開発を始めることになったんですね。ヤマハに入社以来4輪向けだけをやっている人たちがいるというのも意外な気もしますが、それよりエンジンをやっていた人たちがモーターを開発するのも意外に思います。最初に聞いたときはどう思われましたか?

菅原 ハイブリッドだとエンジンとモーターを両方やるわけですけれど、電動車になるとモーターだけがパワーユニットになるので、それならば我々がやるべきだろうということで始まりました。

ーースタートして、まずはどのようなことから始めましたか?

菅原 最初は試作のモーターを作って、自分たちでガソリン車をEVコンバートして走らせてみました。アルファロメオ4Cやケータハムスーパー7をコンバートしたこともあります。

英国ライトウェイトスポーツの老舗、ケータハムの心臓部を手掛ける

ーーその当時から、将来は市販車に搭載するeアクスルとして開発が始まったのでしょうか?

梅田 将来的にはそういうことも視野に入れて、私達AM開発統括部がやってきたプレミアムだったりスポーツだったり、自分たちが勝負できそうな、得意な領域で挑戦し、勝負するべきだろうと思って始めました。

ーーエンジン屋さんがeアクスルを作るということで活かせるノウハウや共通点はあるのでしょうか?

梅田 ヤマハが得意としてきたところは、軽量・コンパクトにハイパフォーマンスを作るということだと思っていますが、それはモーターでも共通していると思います。小さくてもハイパワーにするため、メカニカルな構造部分を最適な形に仕上げるところは、エンジンにしてもモーターにしても一緒かなと思っています。

ーーエンジンの場合、ボア×ストローク比とかバルブ狭角とか、エンジンの特性を決めるスペックの一般論というのがあると思いますが、電動モーターにもそれはありそうですか?

菅原 それは正直なところ、現在も模索中です。小さく軽くするというのは当然ですが、いかに隙間をなくして効率を上げるか、イナーシャ(慣性モーメント)を小さくするかというくらいなので、ハード面で個性を出すところが少なく、あとは制御で特徴を出していくことの方が多いと思われます。

梅田 特徴といえば、実はモーターにもエンジンで言うV8とか直6などの気筒数に相当するような特徴の違いってあるんですよ。特に音に関しては、ヤマハの中にHMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)と言われるような、サウンドデバイスを開発している部門があるんですが、そこと一緒に、心躍るような音をまさに研究しているところです。

ーーそれがもしかすると、プロトタイプへのヤマハ製eアクスルの搭載が決まっているケーターハム・プロジェクトVにも繋がるといいですね。プロジェクトVは、今はどれくらい進んでいる状態でしょうか?

菅原 車両全体としては、2025年夏頃に試作車を完成させ、2026年末から2027年までに発売したいとされています。我々が担当するパワーユニットは、この1月に試作機の1号機が完成しまして、これからパワーユニット単体でのベンチ評価をスタートするという状況です。

ーーこれらの目標値に向けて開発していくわけですが、クリアしていく上でやや厳しくなりそうな部分など予想していますか?

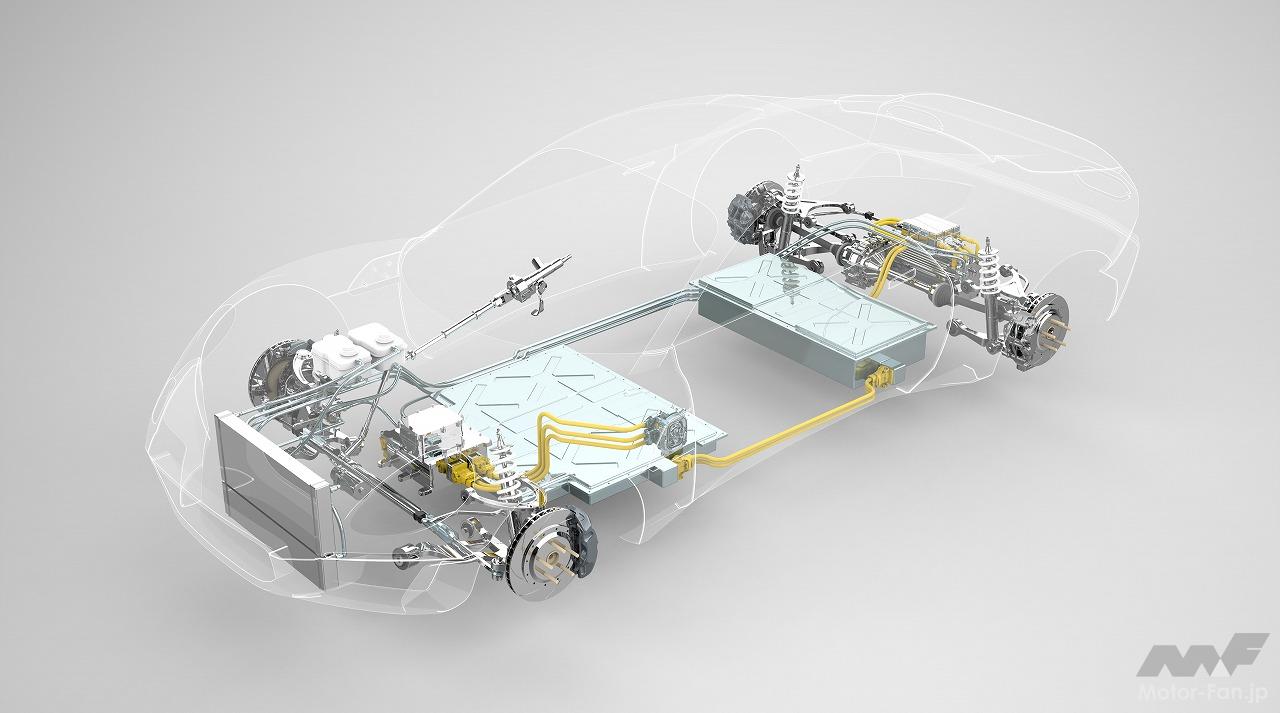

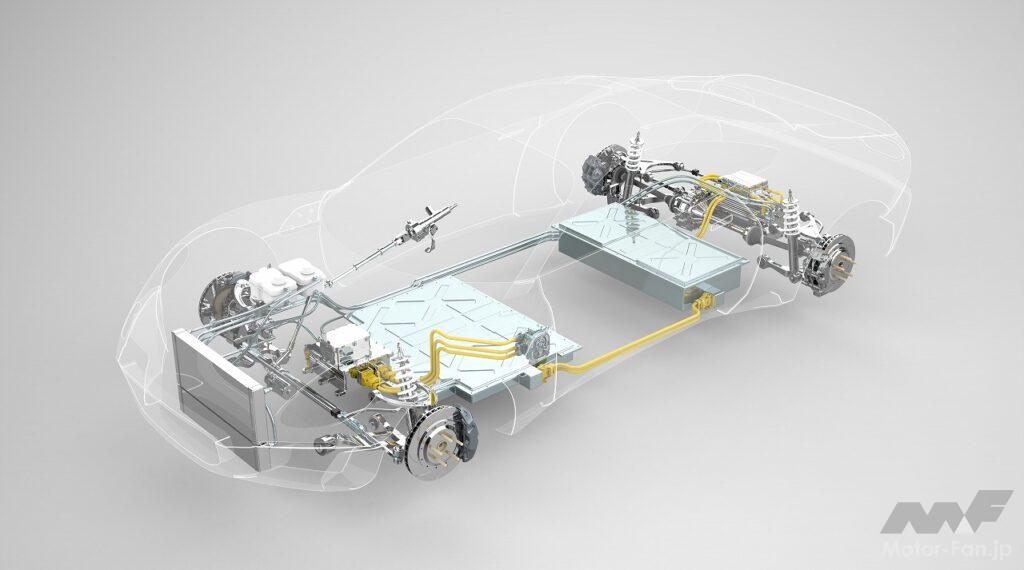

菅原 モーターユニット単体で言えば、200kWの出力は、ハイパーカーなどと比べてもそれほど高いスペックを目指しているわけではありません。このクルマの難しさは、車重を1190kgに抑えることにあると考えています。一番重くなるのは電池だと思いますが、我々が担当するモーター、デフを含む減速機、インバーターも軽くする必要があり、それをこれから詰めていくところです。

●ケータハム・プロジェクトV 仕様(目標スペック)

| ボディタイプ | 乗車定員 2+1クーペ(オプション2+2) |

| 構造 | カーボンファイバーとアルミニウムの複合シャシー、複合素材のボディ |

| 寸法 | 全長:4255mm、全幅:1893mm、全高:1226mm |

| 重量 | 1190kg(2+1)DIN質量(全ての液体を含み乗員なし) |

| パワートレイン | リヤマウント永久磁石同期モーター200kW(268bhp/272PS)、定格400V eモーター |

| バッテリー | 55kWh USOCバッテリー(2ユニット)、高度な熱管理システム搭載 |

| 最大出力 | 200kW(272PS) |

| 0-100km/h加速 | 4.5秒未満(推定値) |

| 航続距離 | 249マイル(400km) ※WLTP複合基準 |

| 価格 | 8万ポンド〜(英国市場想定価格) |

ーー冷却系はどうする計画でしょうか?

菅原 モーターは油冷を採用します。インバーターは水冷です。モーター用のオイルはインバーターと同じく水冷とし、車両のフロントなどにラジエターを設置することとなります。

ーーバッテリーも画期的な冷却システムを採用する予定なんですよね。

菅原 シン・モビリティー社が開発した液浸冷却バッテリーを使用する予定です。電池からどれだけの電圧供給があって、電池の残りがどれくらいのときにどれだけの電圧が出せるとかというところがモーター出力に直結しますので、そういうやり取りはさせていただいています。

ーーそのあたりを詰めて、この車両のコンセプトであるライトウェイトスポーツにふさわしいパワーユニットに仕上げていくというわけですね。

菅原 発表されている目標性能である0-100km/h加速が4.5秒ですが、そこまで気持ち良くスムーズに加速するための制御ももこれから考えなければいけないひとつです。

ケータハム・プロジェクトVは後輪駆動のためeアクスルをリヤに搭載。軽量、コンパクト、高出力のモーターはEVスポーツカーに相応しい。

前後バランスだけでないコーナー毎に制御を変えるフォーミュラE

ーーフォーミュラEへの参戦は、どのようにして決まったんでしょうか?

梅田 数年前から調査はしていたんですが、ローラのダイレクターであるマーク・プレストンが、ヤマハが電動モーターの開発をしていることを知っていて、一緒にチャレンジしませんか? ということになりました。

ーーまだ2戦目を終えたところ(取材当時)ですが、実際にフォーミュラEに参戦してみて、今の率直なご感想は?

梅田 わかってはいたんですが、やはり甘くないなと(笑)。うまくすればシングル(9位以内)に入れるかな、といった気持ちもあったんですが、走るたびに課題もでてきますし、他のチームの状況や差も見えてきたところなので、しっかりと自分たちのレベルをアップさせて、追い付き、追い越せというところです。

ーー見えてきた課題は具体的に挙げるとすればなんでしょう。

梅田 部分ごとに見ると、いい所も見えてきていて、第2戦の予選では9番手でしたが、まだまだ改善の余地がある事が分かっており、ポテンシャルはあるんだな、と確認はできています。ただ、そのいい状態を維持するというのはマシンもそうですがオペレーションも含めてまだまだ我々の課題かなと思います。私たちのチームの担当部分で言えば、エネルギーマネジメントの部分で、限られたバッテリー容量の中で、いかに効率よく走らせるかということが、他のチームに比べてもまだまだビハインドがあると感じています。この部分の制御、ソフトウェアをレベルアップすることを考えています。

ーーエンジンで言う熱効率みたいなエネルギー効率を上げるポイントはなんでしょうか。

梅田 パワートレインは既にホモロゲーションでフィックスされているので、あとはいかに効率よく走らせるかとなります。今のフォーミュラEのバッテリー容量は、普通に全開で走るとレースディスタンスの半分しか保たないような容量に規制されています。なので、エネルギーをどこで使って、どこで回生ブレーキによって回収するかが戦略上大事になってくるので、そこのブラッシュアップが必要です。

また、ブレーキングはほとんどが回生ブレーキですが、わずかにメカニカルブレーキも使っています。やはりフロントで相当強く回生することになるけれど、本当はリヤのパワートレインの方が回生の効率がいい。だけど、あまり強くリヤで回生するとタイヤがロックしやすくなって、車両の挙動が不安になる。そうなるとクルマ側の作り込みにも影響します。

ーーさらには、ドライバーの好みなんかも関係するわけですね。

梅田 はい、ドライバーもですし、天候にもよるし、タイヤ温度やデグラデーションも考えなければなりません。サーキット毎にというのはもちろん、コーナー毎にセッティングを最適化しなければなりません。

ーーフォーミュラEの電動モーター開発から得られるもの、市販モデルにも活かせるんじゃないかと感じていることはなんでしょう?

梅田 技術そのものでも市販モデルの開発に活かせるものは色々ありますが、それよりも開発の速度やプロセスが活かせると思っています。私達はずっとエンジンの開発をしてきたんですけど、それに比べるとモーターの開発期間って圧倒的に短いんです。さらにモータースポーツの世界では、もっと短期間で仕上げていき、その中でいかに完成度を上げるかというが求められます。設計はもちろん、シミュレーションのやり方など、全体で見るとそういうところが一番量産にフィードバックできるかと思います。

ーーエンジンに比べて早いというのは、感覚的にどれくらいですか?

梅田 半分くらいじゃないでしょうか。もちろん、みんな(他のチーム)がやっているのでウチもやらなければというのもありますが(笑)。

エンジンがなくなるその日まで開発を続ける!

ーーエンジンをやり続けてきたヤマハの中で、電動を開発して感じるヤマハらしさとはなんでしょうか?

菅原 自分がやりたいこと、やる意義などをしっかり説明できれば、それをやらせてくれる社風だと思います。エンジンをやってて、電動化の流れがきたから、モーターをやらなきゃとなり、今こうして、電動車の開発に携わることができるようになっています。会社の中に、やりたいことをやれる空気感、というのはあります。

梅田 フォーミュラEのeアクスルもケータハムのeアクスルも、同じ意思決定系統にあるため、お互いのノウハウや技術をどちらにも活かせる、という強みがあります。特に今回は同じ部門で隣通しでやっていますので、人の交流もあってお互いの意見の共有がシナジーとなっていますね。それがもっと大きな会社だとこうならない、ヤマハくらいのサイズの会社だからできる、そこがいいところだと思います。

ーーいやいや、世間一般には十分大きな会社ですよ(笑)。

菅原 完全にこのプロジェクトしかやらないって人はそれほど多くなくて、2つの部門を兼務する人が多く、「この件に関してはこの人の方が詳しいから、ちょっとこの人にやってもらおう」とか臨機応変にやっていて、あんまり垣根がない会社です。

梅田 僕はフォーミュラEというレース活動をやっているのですけど、それは結局、電動の技術を高めるのが一番の目標なので、レースで得た知見やノウハウをすぐに隣で量産開発に向けてやっているところに落としていく。それだけじゃなくて、全社の電動開発にも広げていくというところが、このフォーミュラEの活動の一番の意義です。僕らはそれを意識し、お互いコミュニケーションを取りながらしっかりボトムアップをしていこうと動いています。

ーーそれでいて、トヨタ向けなどの高性能なガソリンエンジンを開発している人もいるんですね。

梅田 はい、うちの部門の今の方針では、エンジンは最後までやる。世の中からエンジンが無くなるその日までやり続けるんだ、と言ってます。

ヤマハ発動機への一連の取材では、いつもヤマハらしさとは? という質問を投げかけるようにしているが、必ずと言っていいほど返ってくるのが「やりたいことを説明できればやれる会社だ」という答えだ。もちろん、自分が好きだからやりたいというだけでなく、世の中に必要とされているから、将来重要な技術となるから、という理由と共に、熱意を持って上層部を説得することで、それを生み出す人になれる、ということだろう。

そうして生み出されたプロダクトは、人の役に立ち、ユーザーに長く愛され、使われ続けているものが、世の中に自分の知らない中にも多いに違いない。

冒頭で述べた、トヨタの名エンジンを作り続けてきたヤマハの4輪エンジン開発部門が作るeアクスルには、期待しか無い。