進化させたのは「操縦安定性、乗り心地、滑らかな走り感」

マツダは2024年12月9日にクロスオーバーSUVのCX-60を商品改良したと発表。 「2025年モデル」に位置付けられる改良版は同日から予約受注を開始し、2025年2月21日に販売を開始した。縦置きプラットフォームを採用したラージ商品群の第一弾として登場したCX-60は2022年9月に販売が開始されたので、ほぼ2年半ぶりの商品改良ということになる。

「導入初期は我々の理想を突き詰め、尖りすぎていたところがあったようにも思います」「お客さまからすると、CX-60の持つポテンシャルを体感しにくい場面もございました」

マツダ株式会社 執行役員の佐賀尚人氏は初期のCX-60についてこうコメントした。そして、次のように2025年モデルを表現する。

「より広いシーンでCX-60のコンセプトとポテンシャルがダイレクトに伝わるよう、トータルで進化させました。CX-60ならではの運転体験を通じ、お客さまがもっと走りたくなる、そして、遠くに出かけたくなる気持ちになっていただきたいと思います」

CX-60の開発主査を務める(CX-80の開発主査でもある)柴田浩平氏も、CX-60を「進化させた」と話す。どう進化させたかというと、「操縦安定性、乗り心地、滑らかな走り感」を進化させたと。これらを「お客さまがさまざまな道路環境、運転環境で感じられるようにした」という。

CX-80の知見も取り入れ、ダンパーやスプリングを中心に改良を実施

ハードウェア面でどのように進化させたのか、具体的に見ていこう。ダンパーは前後とも減衰力(とくに伸び側)を上げた。さらに、リヤのコイルスプリングのばねレートを下げている。また、リヤのバンプストッパーの特性を変更した。

市場から指摘を受けた乗り心地改善が狙いで、とくに突起乗り越え時や橋桁を通過した際などの挙動を改善する狙いが大きい。リヤのばねレートを下げることでサスペンションを柔軟に動かして、ガツンとした入力をいなす考えだ。バンプストッパーの特性変更も乗り心地改善のためである。ダンパーの減衰力を上げたのは、乗り心地とハンドリングのバランスをとるためだ。

実はシャシー系の変更点はこれから説明する内容も含めて、CX-80に投入された内容と同じである。CX-60で市場から指摘のあった点を踏まえ、プラットフォームを共有する(全長とホイールベースは250mm長い)CX-80に、CX-60からの変化点として織り込んだのがダンパーの減衰力アップ、リヤのばねレート低減、リヤのバンプストッパーの特性変更である。

ベースの考え方は同じだ。CX-80は助手席や後席の乗員に、穏やかに、ゆったりと乗ってもらいたい。一方、CX-60はドライバーズカーとしてクルマの動きをしっかり出したい。CX-80とCX-60で異なる狙いに合わせた最適化を行なっている。CX-80と同じ技術を適用したからといって、CX-60が穏やかなキャラに変わったわけではない。先に記しておくが、骨太な走りは健在だった。商品改良によって骨抜きになったわけでも、牙を抜かれたわけでもなく、しこりが取れて持ち前の走りの気持ち良さがよりダイレクトに味わえるようになった印象だ。

CX-60の初期型は2.5L直4エンジンを搭載するFR車のみリヤのスタビライザー(アンチロールバー)が非装着だったが、2025年モデルではすべてのグレードで廃止した。ステアリングの動きをタイヤに伝えるタイロッドのナックル側取り付け位置は1mm下げた。タイロッドの下反角をより大きくすることにより、旋回時に外側輪が外向きになるバンプトーアウトの特性を強めるためだ。CX-60は前引きラックなので、バンプした際にタイロッドがナックルを押し出し、トーアウト方向に動く(切り込んだ分よりもタイヤが外側に逃げる)。

リヤのスタビ廃止もタイロッドの取り付け位置変更も、限界領域での安全性を担保するためだ。リヤを踏ん張らせてもいいが、過度に踏ん張らせると限界を超えたときのしっぺ返しが大きくなる。その手前で、「そろそろ限界ですよ」とアンダーステア方向に導きシグナルを出すようにしたのだ。今回の試乗ではそこまで攻め込んだ走りはしていない。郊外の幹線道路(ただし、アップダウンは激しい)と高速道路を少し走っただけではあるが、持ち前の“意のまま”な走りは健在である。操作に対する反応の遅れや過度な揺り戻しはなく、相変わらず動きはピシッとしている。

変化点はまだある。リヤのクロスメンバーに圧入するブッシュのすぐり角度を変更した。ブッシュには特定の方向にだけ柔らかくするためのすぐり(スリット状の肉抜き)が入っている。2025年モデルでは動きが穏やかになる方向に角度を変えた。CX-80はスライドレールを介して2列目シートを固定するため、CX-60と異なりシートバックが共振してブルブル震える現象が発生。共振を回避するためにブッシュの圧入角度を変えた、という説明だった。

シートをダイレクトに固定するCX-60はそもそも2列目のシートバックが共振しないのだから、ブッシュの圧入角度を変える必要はなかったのでは、と質問すると、「前後方向の入力を穏やかにし、乗り心地を(2列目だけでなく全体的に)改善するため」との返答が技術者から返ってきた。乗り心地改善策である。改善策の数々を聞いたからというわけではないが、「リヤ席の乗り心地は明らかに改善されている」と感じた。

電動パワステや8速ATの制御を変更。走りの洗練度向上へ

制御面では、「重い」「戻りが弱い」との市場からの声に対応する形で、電動パワーステアリング(ダブルピニオンEPS)の制御を見直した。路面のインフォメーションをしっかり伝えるフィールに変更はない。また、ハード系の進化に合わせ、AWDやKPC(リヤサスペンションのアンチリフト力を活用し、横Gが強めに発生するようなコーナリング時にリヤの内輪側をわずかに制動することで、ロールを軽減しながら車体を引き下げて姿勢をより安定させる技術)、DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール)の制御を見直し、進化させた。

トランスミッションの制御の改善も大きい。CX-60はラージ商品群に合わせて開発した縦置き8速ATを搭載する。応答性の高さやダイレクト感を重視し、発進デバイスにATでは一般的なトルクコンバーターではなく湿式多板クラッチを採用したのが特徴である。ただ、ダイレクト感を重視するあまり変速時に強いショックを感じたりするケースがあった。

変速時のG(加速度)の大きさと変速時間はトレードオフの関係にある。例えば加速しながら1速から2速にシフトアップするとき、現行ギヤを離した瞬間にGは弱くなり、次のギヤに駆動力を伝達した瞬間に再びGは立ち上がる。応答性とダイレクト感を重視するほど空走時間は短くなるが、引き換えにGの変化は大きくなり、人によっては不快なショックに感じる。

反対に、ショックをやわらげようとした場合は、次のギヤへつなぎ替える時間が長くなる。変速時間が長くなったらなったで、Gが弱くなっている時間が長いため引き込み(おじぎするような動きを強いられる)が長くつづき不快感につながる。CX-60の今回の商品改良では、引き込みのバランスを見ながら(100分の1秒単位の微妙なチューニングだそう)、変速時の引き込みと戻りによる突き上げをやわらげる方向で制御を見直した。

広い駐車場や交差点での発進から緩加速してみると、よくしつけられたステップATの変速のようなヌルッとした感触を残しながら、次のギヤにバトンタッチが行なわれるのを感じることができる。変速しているインフォメーションはドライバーに伝えつつ、不快には感じさせない。強く加速したいときは、ドライバーの意識が速く走ることに向いているので、従来どおり切れ味のいいダイレクト感を重視した制御となる。

素直に走りの「気持ち良さ」が味わえるようになった!

「基本的にはいいんだけど、気になるところがあるんだよなぁ」という状態だったのが、初期のCX-60だった。気になる症状が解消された2025年モデルは、CX-60が本来備えている走りの気持ち良さが純粋に味わえるようになった。「こんなにディーゼルエンジン気持ち良かったっけ」と感じることができたのは、気になる事象に気持ちが邪魔されることがなくなったからかもしれない。ディーゼルなのにと言っては失礼だが、アクセルペダルを強く踏み込んで回転が上昇していく際、これほどの快音と爽快な加速フィールを味わわせてくれるディーゼルエンジンを他に知らない(そして、驚くほど燃費がいい)。

気持ちいい走りが純粋に楽しめる。そんなクルマに、CX-60の2025年モデルはなっている。

マツダCX-60 XD SP(4WD)

全長×全幅×全高:4740mm×1890mm×1685mm

ホイールベース:2870mm

乗車定員:5名

車重:1870kg

サスペンション:Fダブルウィッシュボーン式/Rマルチリンク式

駆動方式:4WD

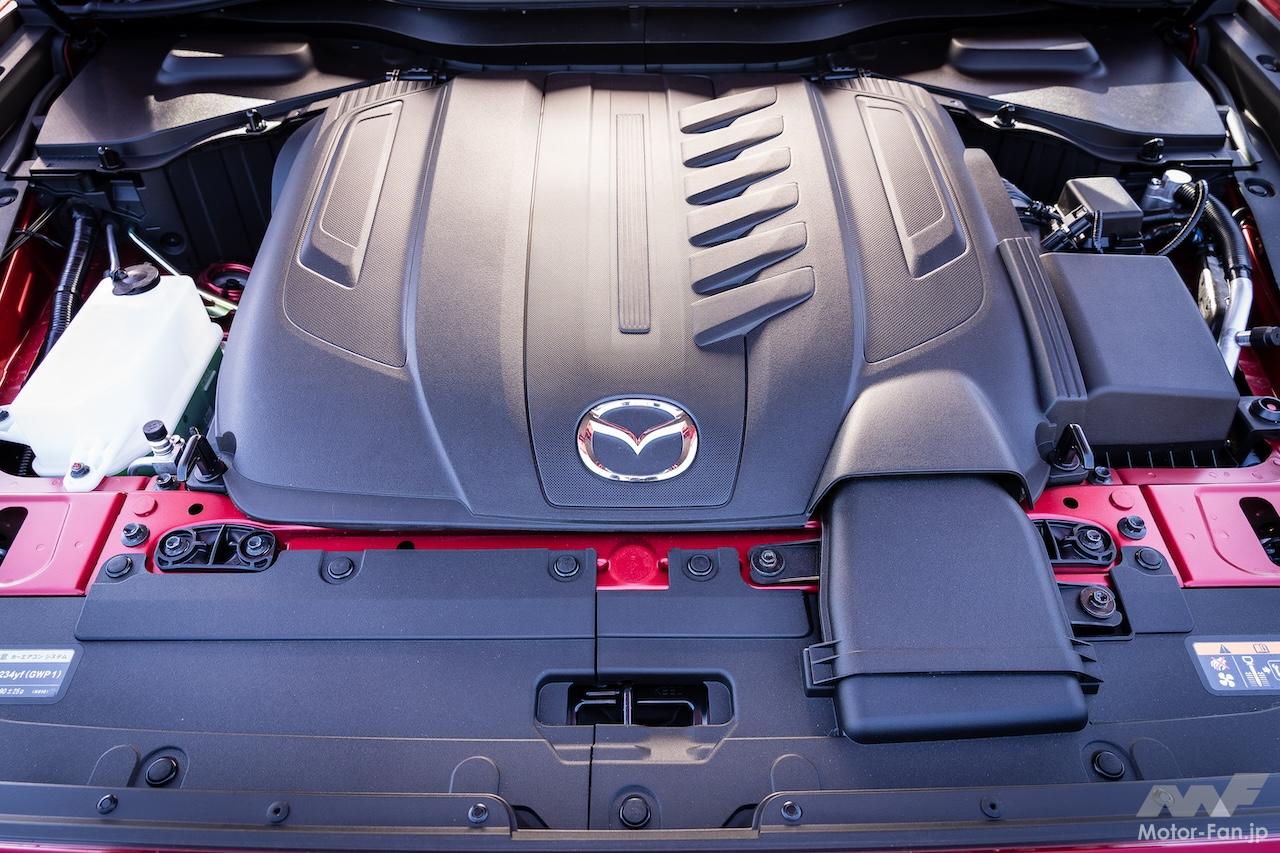

エンジン

形式:直列6気筒DOHCディーゼルターボ

型式:T3-VPTS型

排気量:3283cc

最高出力:170ps(231kW)/4000-4200pm

最大トルク:500Nm/1500-3000rpm

燃料供給:電子式(コモンレール)

最小回転半径:5.4m

燃料:軽油

燃料タンク:58ℓ

トランスミッション:トルクコンバーターレス8AT

燃費:WLTCモード 18.4km/ℓ

市街地モード15.2km/ℓ

郊外モード:18.2km/ℓ

高速道路:20.5km/ℓ

車両本体価格:458万1500円