連載

今日は何の日?■初代より上級化と高性能化を追求した2代目パブリカ

1969(昭和44)年4月1日、トヨタの小型大衆車「パブリカ」の2代目がデビューした。通産省が提唱した国民車構想に対応した初代パブリカは、実用性重視の低価格を意識して装備などを簡素化し過ぎたため、期待した人気が得られなかった。2代目は、すべてをグレードアップして人気回復を図った。

トヨタの小型大衆車の切り札として登場したパブリカ

トヨタは1955年に完全オリジナルの高級車である初代クラウン「トヨペットクラウン」、続いて1957年には中型乗用車「トヨペットコロナ」を発売。そのワンランク下の小型大衆車として1961年に登場したのが、パブリカである。ちなみに車名のパブリカは、大衆車を意味する「パブリック・カー(Public car)」の略。

3ボックスの2ドアセダンで、コンパクトながら十分な室内と荷室空間を確保。パワートレインは、700cc直2水平対向の空冷OHVエンジン(その後800ccを追加)と4速MTの組み合わせ、駆動方式はFRだった。

エンジンの最高出力は28psと平凡だったが、当時としては珍しいフルモノコックボディによって車両重量は580kgと軽量だったため、国民車構想の条件をクリアする31km/L(60km/h定地走行)の燃費と最高速110km/hを達成した。

当時としては優れた性能と実用性を兼ね備えたパブリカだったが、厳しい販売を強いられた。コストダウンを意識するあまり、単一グレードのみでラジオやヒーター、燃料計などもない質素な装備で、しかも価格が軽自動車より高いことで、中途半端な位置づけとなってしまったのだ。

初代の反省を踏まえ、上級化を図った2代目

1969年4月のこの日にデビューした2代目パブリカ。高度成長期を迎えた市場は、小型大衆車でも上級な仕様や装備を期待するようになっていたので、2代目はそれに応えるように上級化と高性能化を図った。

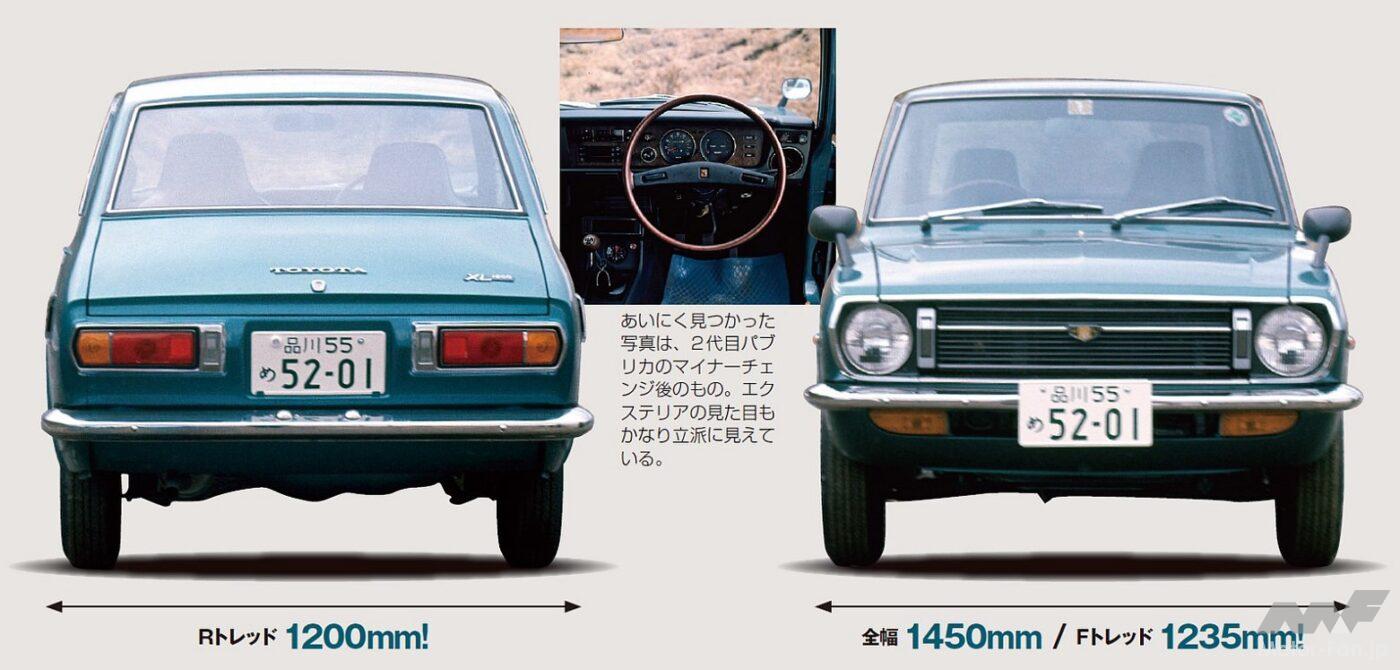

ボディをひとまわり大きくし、全体的には3年前にデビューして大ヒットしていたカローラをひと回り小さくしたようなスタイリングだった。メッキグリルを配したフロントマスクやメーターと一体化したインパネ、座り心地の良いシートなどで、初代とは違う上級感が随所にデザインされていた。

エンジンは、従来の800ccエンジンを残しながら、カローラ用の最高出力77psの1100cc直4 OHVと、その排気量を1000ccに縮小した2種のエンジンを追加。1100と1200ccエンジンは、スポーツグレードとハイグレードに搭載された。

車両価格は、標準グレードのパブリカ800が36.5万円、1000が39.5万円、1100が49万円に設定。当時の大卒初任給は、3.4万円程度(現在は約23万円)だったので、現在の価値ではそれぞれ約247万円、267万円、331万円に相当する。

2代目パブリカは順調な販売で滑り出し、その後は商品力強化をするも販売を加速するには至らなかった。

ヤリス、ヴィッツのご先祖様「パブリカスターレット」が登場

1970代に入ると、市場ではファミリーカーだけでなく、若者のスポーティ志向が高まり、トヨタは1973年にパブリカの派生車でスポーティな上級モデル「パブリカスターレット」を発売した。

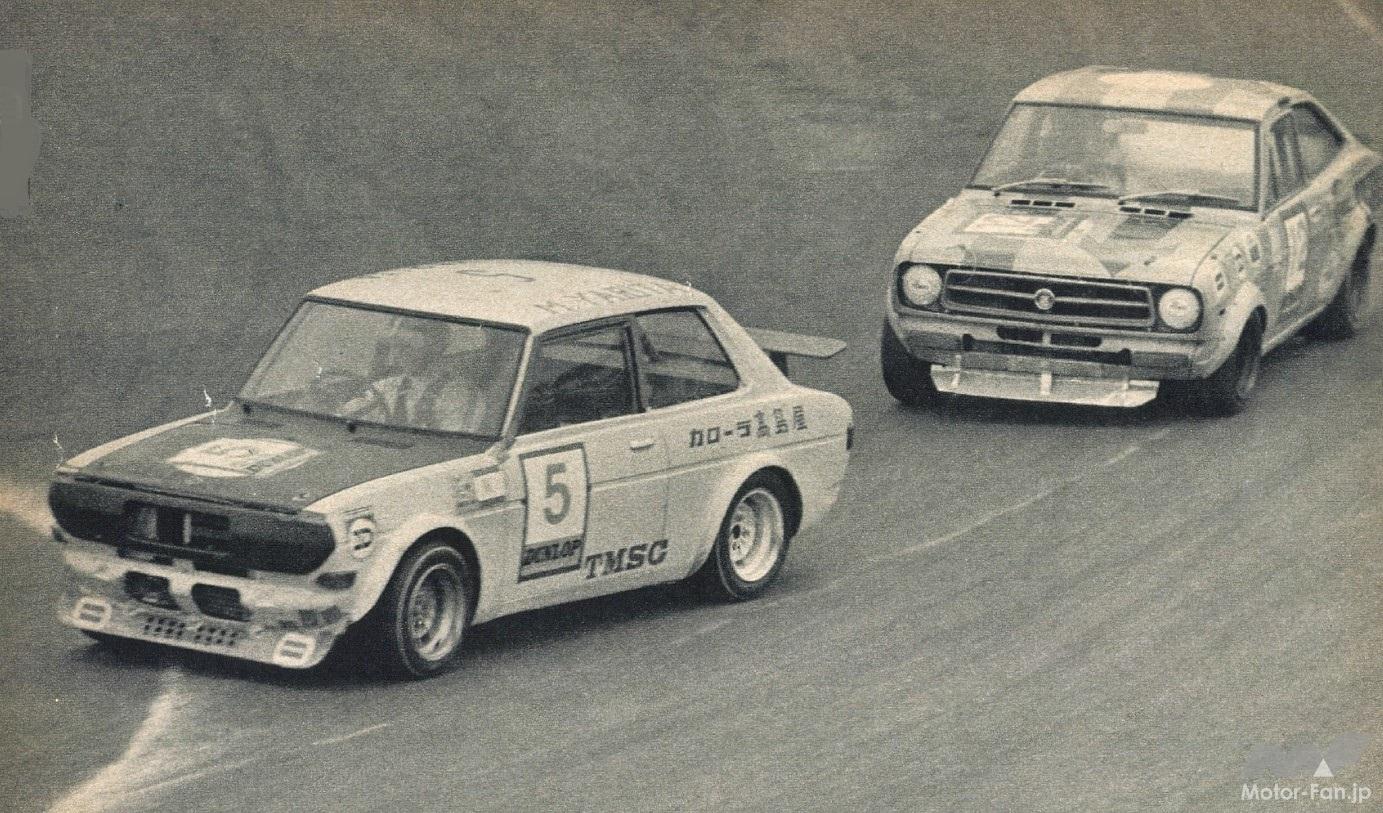

パブリカスターレットは、イタリアの著名なデザイナーであるジウジアーロのデザインによって、パブリカとは全く異なるロングノーズのスポーティなクーペに変貌。エンジンは、パブリカと同じ1.0L/1.2L直4 OHVだが、軽量コンパクトなボディの強みを生かしてモータースポーツでも活躍した。

パブリカスターレットは、ベースのパブリカを上回る人気を獲得し、1978年のモデルチェンジを機に車名を「スターレット」の単独ネームとし、同時にパブリカは生産を終了。スターレットがパブリカの後を引き継いだ形となり、ここから実質的にスターレットの歴史が幕開けたのだ。

その後スターレットは、エントリーモデルから“カッとびスターレット”と呼ばれたスポーティなモデルまで多彩なバリエーションによって、幅広い層に支持されてトヨタのコンパクトカーの看板モデルに成長した。

そして、スターレットは5代目を最後に1999年に「ヴィッツ」へバトンタッチ。引き継いだヴィッツは、世界のコンパクトカーを変えたとまで言われた大ヒットモデルになり、さらに2020年には「ヤリス」を名乗るようになって、現在も高い人気を誇っている。

・・・・・・・・・

パブリカの2代目の人気が盛り上がらなかったのは、その3年前にデビューした「カローラ」の大ヒットが影響している。2代目で上級化を図ったものの、大衆はすべてにおいてワンランク上の80点主義で全体的にバランスの良いカローラを選んだのだ。自動車黎明期とは言え、クルマに上級志向やスポーティ志向が高まりつつあった当時のユーザーは、パブリカでは満足しなかったようだ。

毎日が何かの記念日。今日がなにかの記念日になるかもしれない。