奈良の名刹・薬師寺に顕現したストラトス・ゼロ

古都・奈良を代表する名刹である法相宗大本山・薬師寺にて、2025年3月15日(土)~3月16日(日)に開催された『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2025』は、2019年以来、6年ぶり4回目となるアジア地域唯一の国際格式のコンクール・デレガンスである。京都離宮二条城を会場とした前回までは海外からのエントリーが主であったが、今回は1910年代の戦前車から最新型のスーパーカーまで、国内を中心に60台が集まった。

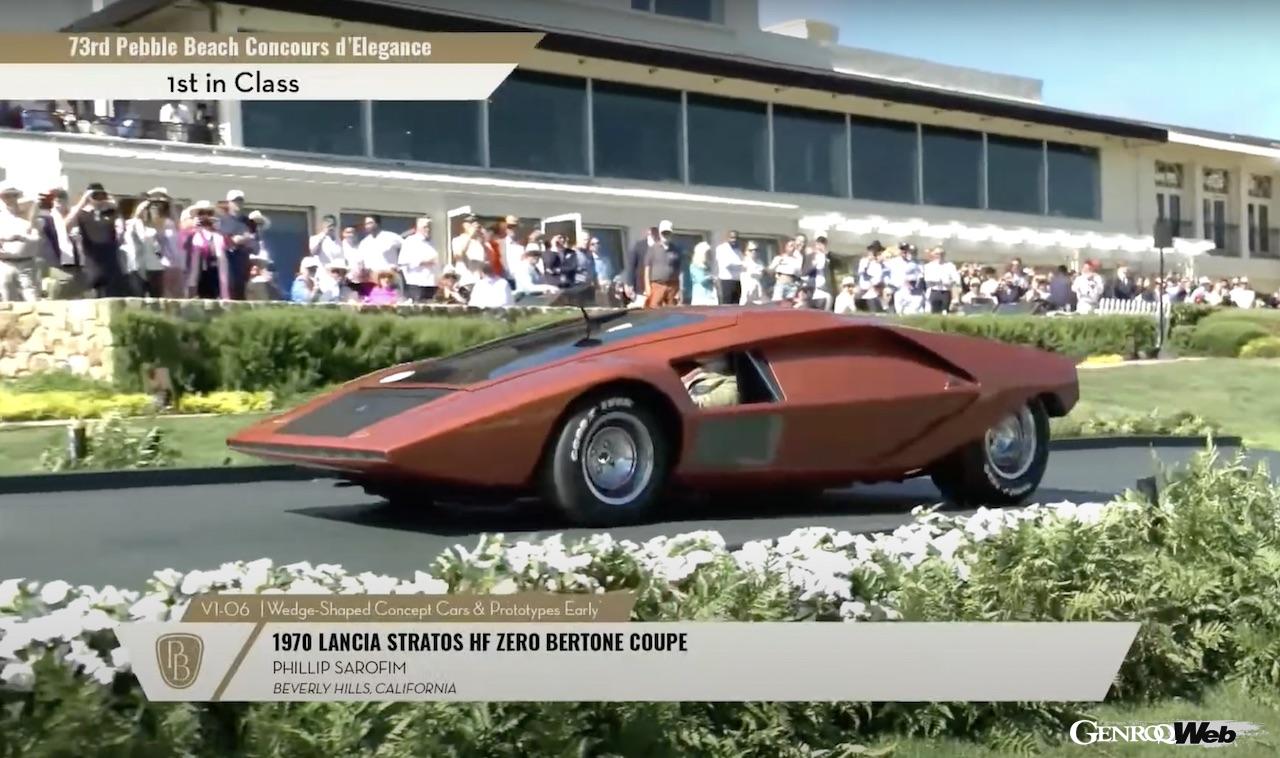

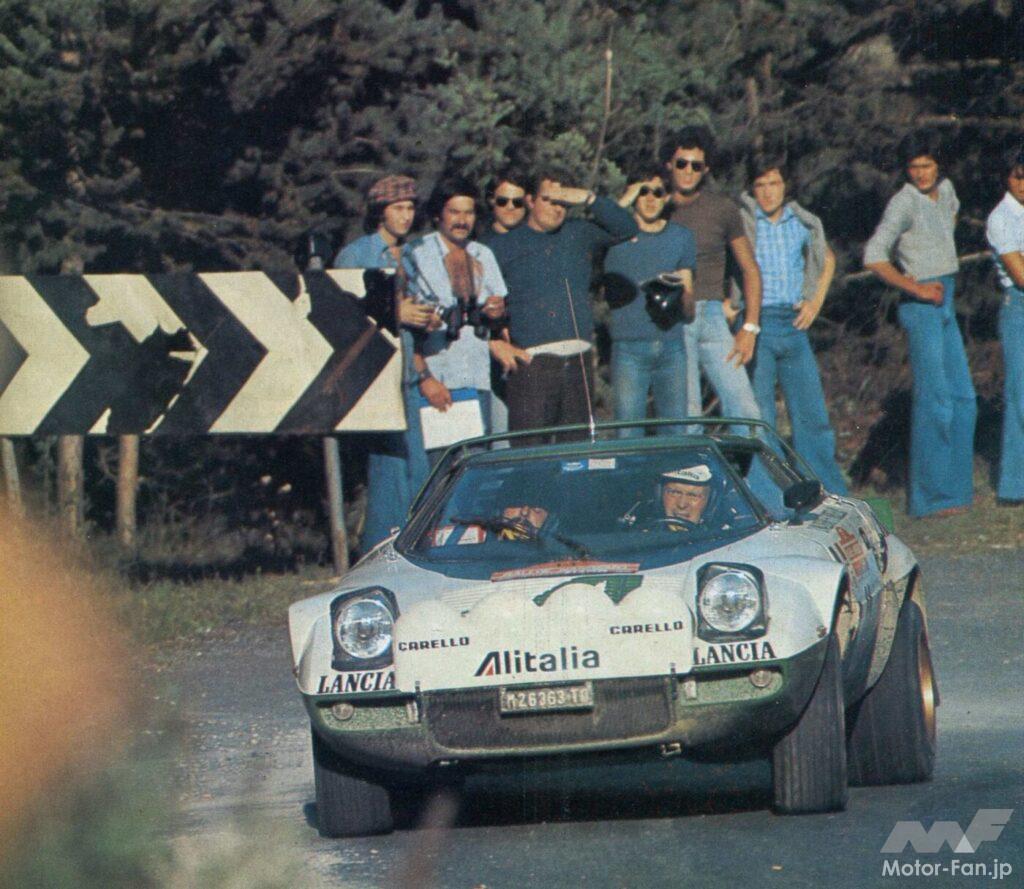

その中でも目玉となったのが、アメリカから海を渡ってエントリーしたストラトス・ゼロである。テキサス州在住の実業家であり、著名なカーコレクターであるフィリップ・サロフィムさんが所有するこのクルマは、1970年のトリノモーターショーで発表されたコンセプトカーだ。その名からも分かる通り、1974年に登場するランチア・ストラトスの誕生のきっかけを作ったコンセプトカーである。

ストラトス・ゼロについて語るためには、まずはこのクルマが生まれた当時の背景……すなわち、ランチアの経営状況と同社を買収したフィアットの拡大政策、そしてランチアがストラトスという究極のラリーウェポンを求めた理由について話をしておく必要がある。そのためには、ひとまず時計の針を1969年に戻すことにしよう。

フィアット買収後の新生ランチアは名門復活をアピールする高性能車を求めた

技術偏重型の自動車会社にありがちなことだが、戦前・戦後を通じて独立メーカー時代のランチアの経営は苦難の連続だった。開発や生産コストは総じて高く、長期にわたって赤字を垂れ流し続けていたのだ。そのようなことから1960年代末には、経営破綻一歩手前まで追い詰められた同社は、やむなく1969年に国内市場で圧倒的なシェアを誇るフィアットの軍門に降ることを余儀なくさせられた。

プレミアムブランドのランチアを手に入れたフィアットは、戦前から続く高級車ブランドの威光を得て一層の拡大政策を押し進めようと考えていた。だが、ランチアの経営実態は彼らの想定よりもかなり悪いものだった。

1960年に誕生したフルヴィア、そして1963年デビューのフラヴィアはランチアの屋台骨を支える重要なモデルである。どちらも技術志向の強いランチアらしく凝りに凝った設計の高性能車であったが、1960年代後半になると陳腐化が否めなくなり、後継モデルの開発が急務になっていた。

しかし、これらの開発を指揮したアントニオ・フェッシア教授は1968年にこの世を去っており、新型車の開発は白紙のまま放置されていたのだ(なんと彼の死から1年もの間、テクニカルディレクターの役職が空席のままだった)。

こうした状況に危機感を覚えたフィアットは、ランチア立て直しのためピエール・ウーゴ・ゴッバートを派遣することにした。彼は戦前から活躍してきたベテランエンジニアで、1965年からはフェラーリのレース監督を務めていた人物でもある。1966年からはジャンニ・アニエッリに手腕を買われてフィアットに移籍。「ランチアを再生させるにはゴッバートしかいない」とのアニエッリの肝煎りで技術部門の責任者としてランチアに送り込まれたのだ。

ランチアに赴任したゴッバートは、フルヴィアの後継となる主力小型車の開発を命じた。当初はシトロエンGSのプラットフォームとメカニズムを持つFWD車として企画されたのだが、提携を結んでいたフィアットとシトロエンの関係が悪化(1973年に両者の関係は解消)していたことから、急遽フィアット128と基本コンポーネンツを共用するように舵を切った。

倒産の危機がささやかれていた時期にエンジニアの多くがランチアから離れた中、開発主査を務めたセルジオ・カムフォは残留した人員を総動員し、シャーシ設計をロマニーニ、エンジン開発をザッコーネ・ミナ、ジリオとベンチーニがテストを担当した。

1972年にベータとして発表されることになるこの新型車は、それまでのランチア車とは打って変わって、コストダウンと生産性を重視した設計がなされており、なおかつ、パワートレインは全車にDOHCエンジン、ギアボックスは5速MT、ラック・アンド・ピニオン式のステアリング、前後マクファーソンストラット式の完全独立懸架サスペンション、4輪ディスクブレーキが装備され、合理的なパッケージングとクリーンで近代的なスタイリングにより、収益性を確保しながらランチアらしい「小さな高級車」としての体面を保つものだった。

ベータは開発時から成功を期待されていたが、それだけでは新たな門出とするには物足りなかった。苦境から立ち直るためには、名門の復活を印象付けるラインナップの頂点に立つ高性能車が必要だ。高価かつ少量生産車でも構わない。新生ランチアを世界にアピールするための象徴的な存在が必須となる。

そのように考えていたゴッバートのもとに狙いすましたように1970年10月のトリノショーに1台のコンセプトカーが姿を現した。カロッツェリア ・ベルトーネが製作したそのコンセプトカーこそストラトス・ゼロであった。

1970年のトリノショーで姿を現した「ガンディーニの先鋭」

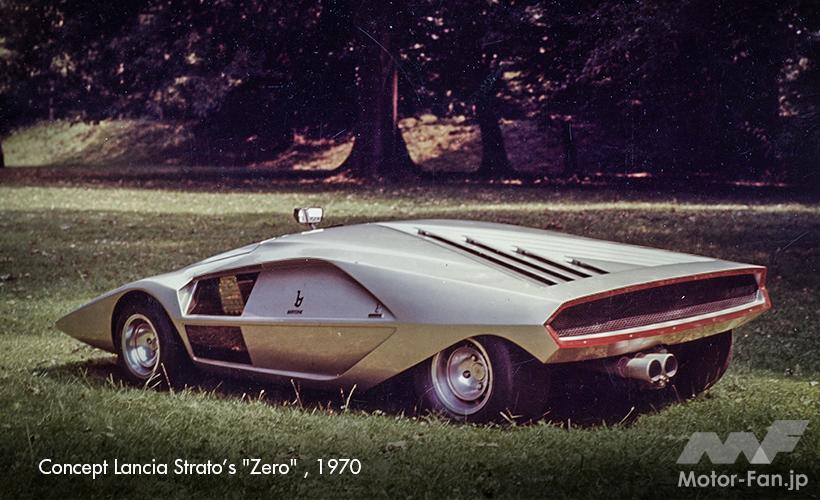

ショーの会場でベールを脱いだストラトス・ゼロの姿に人々は言葉を失った。マルチェロ・ガンディーニが手掛けたスタイリングがあまりにも先鋭的であり、SF映画から抜け出たような超未来的なルックスで、とにもかくにも凄まじかったのだ。

そのコンセプトは1971年3月に発表されたランボルギーニ・カウンタックLP500と共通しているが(おそらく作業は同時並行となったのだろう)、それを極端までに押し進め、車高は838.2mmと極限まで低く、ウェッジシェイプどころか楔型そのものでカタチを作り上げていたのだ。

さらにパッケージングが常軌を逸していた。強烈なフォワードデザインによりコクピットはフロントオーバーハングまで突き出し、横から見ると前輪の位置はドライバーの膝から腿のあたりに来るのである。

このようなパッケージングでは当然ドアを設置することはできない。そこでガンディーニは潔くドアを廃し、フリップオープン式のフロントスクリーンを開いて、ドライバーとパッセンジャーはその開口部から乗り降りするようにした。いや、するしかなかった。

狭小なコクピットにアクセスするにはアクロバティックな身のこなしをするしかなく、跳ね上げ式のステアリングホイールを備えていたとしても乗降性は最悪で、ステアリングコラムを跨いで乗り込めば極端に寝そべった姿勢を取らされる。コクピットからは横方向の視界はないに等しい。斜め前方下に設けられた小さなサイドウィンドウからわずかな景色が見えるだけだった。

ガンディーニはこの先鋭に”成層圏”を意味する「ストラトス」の名前を与えた。たまたまベルトーネの同僚にプラモデル好きの男がおり、彼が昼休みに近所の模型店で買ってきたB-52ストラトフォートレス(B-47ストラトジェットの可能性もあり)の箱絵を見て、その機体名からガンディーニはインスピレーションを受けて車名を思いついたと伝えられている。

しかし、このクルマの登場はただの偶然でも神からの啓示でもなかった。これはフィアット傘下に入って体制を一新したランチアから新たに仕事を受注しようと考えたカロッツェリア・ベルトーネからの提案であり、自社の技術力を示すためのスタディモデルであった。

このクルマの主眼はあくまでもスタイリングにあるとショー来場者には説明されてはいたが、製作に当たってはクラッシュしたランチア・フルビアHF1600ラリーカーのシャシーを利用しており、当時のトレンドに則ってランチア製の狭角V型4気筒エンジンがミッドシップに搭載され、実際に走行可能な車両として製作されたことからもベルトーネの狙いが透けて見える。そもそもスタイリングの提案だけが目的ならわざわざ走行可能なモデルを作る必要はないのだから……。

“生産の可能性がない張子の虎”がWRCで活躍するまで

こうして世に姿を現したストラトス・ゼロは一躍世間の注目を集めることになったが、大衆やマスコミからの評価はけっして好意的なものではなく、その奇抜な外観から「子どもだまし」「コケおどし」「生産の可能性がない張子の虎」と物笑いの種にした。イギリスの自動車雑誌などは「20世紀最大の嘘」と評したほどだ。

だが、ランチアのゴッバートとランチアワークスの監督としてヨーロッパラリー選手権や国際マニュファクチャラーズ選手権(のちのWRC)を戦っていたチェザーレ・フィオリオだけは、このクルマを笑うことなく熱い眼差しで見つめていた。

ランチアは1955年にF1から撤退して以来、オンロードで行われる競技からは遠ざかっていたが、フルヴィアでラリーに参戦するフィオリオ率いるHFスクアドラ・コルセを支援していたのだ。彼はエースドライバーのサンドロ・ムナーリを発掘するなどして、苦しい台所事情の中でも善戦しており、その功績が認められてセミワークスからワークスへと昇格した。

しかし、1960年代後半になるとライバルチームのポルシェ911やアルピーヌA110などのRR車の前に苦戦を強いられるようになっていた。

このような状況を忸怩たる思いで戦っていたフィオリオは、ストラトス・ゼロにインスピレーションを受け、勝利のためのある奇策を思いつく。

それはストラトス・ゼロのコンセプトに沿った車重1トン以下、ショートホイールベースのミッドシップレイアウトのラリー車を開発。グループ4のホモロゲーション取得のための生産台数が「連続する12か月間に400台」と少ないことを利用して、パワートレインだけをグループ3車両から流用した競技専用車に近いロードカーを量産。FIAの公認を受けてラリー競技に持ち込むというものだった。これはゴッバートの望んでいた新生ランチアを世界にアピールするためのラインナップの頂点に立つ高性能車にも合致した。

そこからの両者の動きは早かった。トリノショーから3ヶ月後の1971年1月にゴッバートはベルトーネと協議に入り、実車を見聞した上で2月にはランチアとベルトーネの間でストラトス開発の契約が結ばれた。その直後にランチア社内では新型車についての技術的要件が取りまとめられた。基本的にはベルトーネが提示したコンセプトを元にディメンションや性能の具体的数値が決められていったが、問題は250psオーバーの最高出力が必要とされ、ショートホイールベース化のために横置きが必須とされたパワートレインであった。

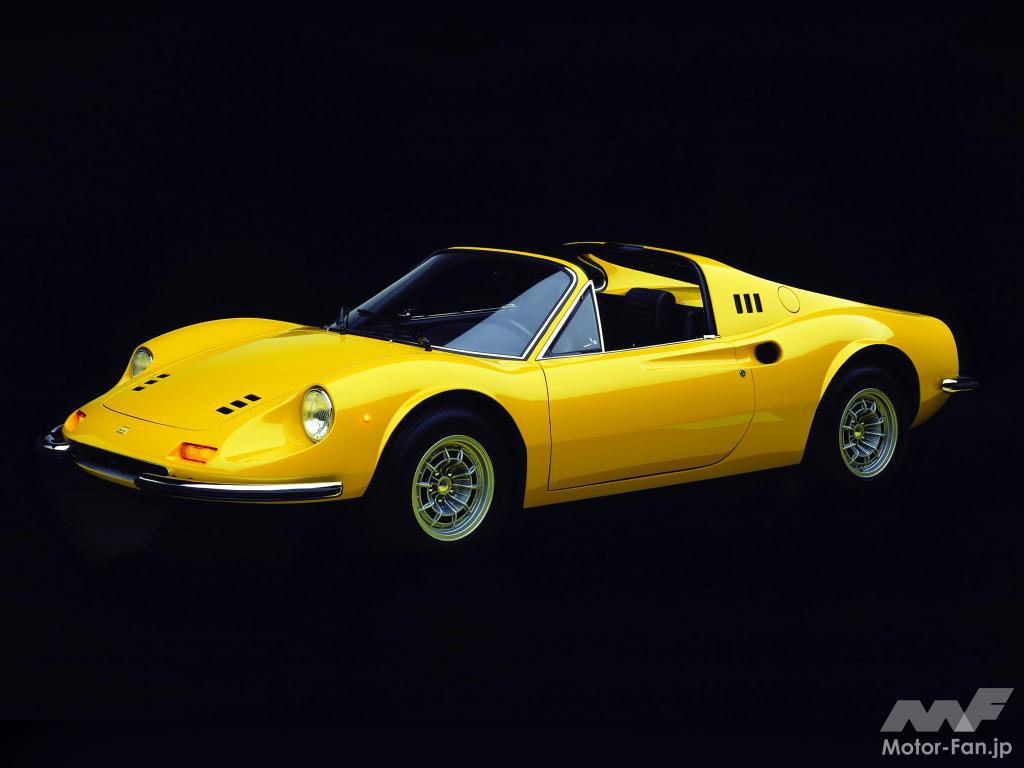

当初から搭載を想定していたのはディーノ246GTに搭載されていた2.4L V型6気筒DOHCでああったのだが、決定に至るまでは紆余曲折があった。それというのもフェラーリの総帥・エンツォがディーノの生産終了が間近なことを理由にエンジン供給を渋ったのだ。最終的にはディーノ用ユニットが搭載されることになるのだが、その間にはフラヴィア用2.0L水平対向エンジンを過給したものや、フィアット130用3.0L V型6気筒、マセラティ・メラク用3.0L V型6気筒なども検討され、これらの案の中には実際に試作車を製作したものもあった(ただし、設計はディーノV6を前提に進められた)。

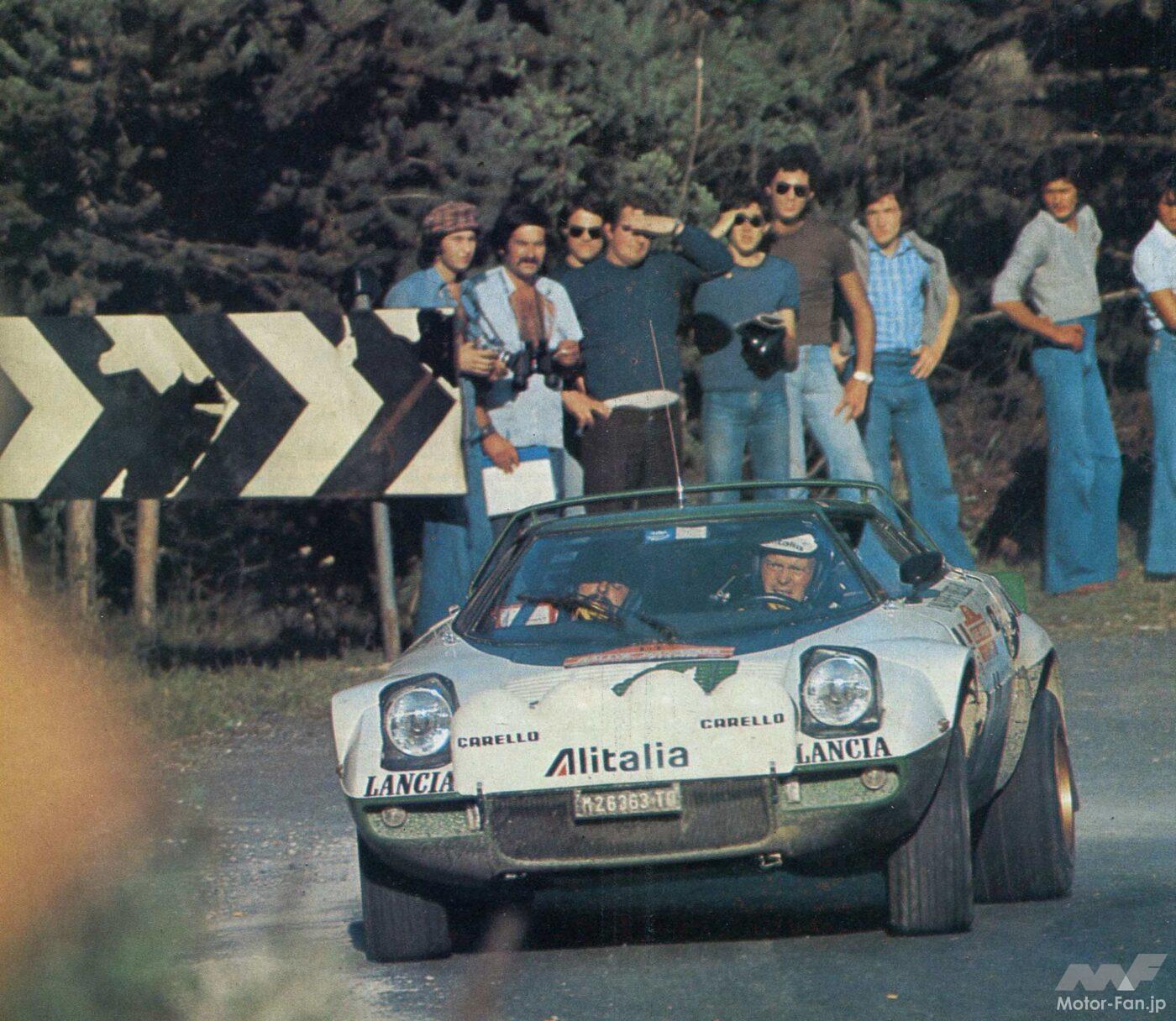

ストラトスの開発作業は急ピッチで行われ、良好な整備性、過酷で知られるサファリラリーにも耐えられる耐久性と信頼性などの新たな要件が追加された上で、1971年夏にモックアップが完成。晩秋のトリノ・ショーでより現実的なランチア・ストラトスHFプロトティーポを発表された。そして、最終プロトタイプは1972年のツール・ド・コルスからWRCのグループ5(量産規定のないプロトタイプクラス)に投入された。

そして、1973年には量産モデルに近いプロトタイプが発表されたが、前述のエンジン供給の問題と、ランチアから戦闘力のあるラリーマシンが誕生することで自社の競技車が不利になることを恐れたフィアット首脳陣による妨害工作などの影響により、量産型のストラダーレが登場するのは1974年に入ってからのことであり、グループ4の公認取得は1974年10月までずれ込むことになったのだ。

『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2025』の会場で動くストラトス・ゼロを見る

ストラトス・ゼロからランチア・ストラトスのストラダーレに至る経緯を解説したところで話を2025年3月の奈良に戻そう。筆者が到着した時点ではまだ会場にストラトス・ゼロの姿はなかったが、他の車両に遅れて会場入りしたのは午前10時のことだった。

まほろば会館の方向から「バババババッ」というV4エンジン特有のビートを刻みつつストラトス・ゼロが入場してきた。ドライバーはオーナーのサロフィムさんだ。運転席からの視界が悪いのか、フリップオープン式のフロントスクリーンを開け放ち、倒したままの跳ね上げ式のステアリングホイールを抱きかかえるように運転している。

スタッフに誘導されて展示スペースに駐車すると、間近で見ようとする人々であっという間にストラトス・ゼロの周囲には人だかりができた。そうこうしていると「せっかくだからベルトーネゆかりのボクのクルマを並べよう」と『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2025』CEOの木村英智さんが愛車のS.I.A.T.A(シアータ)500ペースカーを隣に並べた。

このクルマはフィアット500Aトッポリーノをベースに生産された戦前と戦後に活躍したレーシングカーである。生産台数はわずか4台で、木村さんが所有する車両はカーデザイナーになる前の若きヌッチオ・ベルトーネがドライブしたと伝えられているものだ。

大胆なスタイリングに隠された計算され尽くしたパッケージング

さて、実際にストラトス・ゼロを目にして誰もが感じるのはその背の低さと1970年代に夢想された近未来SFテイスト(今となってはロスト・フューチャーだが……)のスタイリングだろう。

前述した通り、その車高は838.2mm。この数値は生産型のランチア・ストラトスよりも281mmも低い。これはロータス・ヨーロッパの1080mm、フォードGT40の1029mmよりも低く、固定ルーフを備えたスポーツカーとしてはほとんど限界といって良いほどのサイズである。そして、そのディメンションに組み合わされるのが、ご覧の通りの楔型そのもののスタイリングなのだ。そのインパクトは写真で見るよりもずっと大きい。

そして、フロントヘッドランプストリップは全幅いっぱいに10個の55W電球を並べてヘッドランプを構成し、コーダトロンカ処理されたリヤはメッシュグリルの縁全体を84個以上の小さな電球を並べてリボンテールランプとして処理されている。

コクピット後方のカウルフードはシルバーに色分けされたスリット処理による三角形と、斬新なディテール処理によってエクステリアデザインの異様さを際立たせている。しかし、よくよく見れば面構成はシンプルかつクリーンで、余計な装飾物が一切備わらないスタイルはとても美しい。

あれこれといろいろな角度からこのクルマを眺めていると、ストラトス・ゼロの卓越したパッケージングに気づいた。そのディメンションは全長3581mm×全幅1727×全高832.8mmとミッドシップスポーツカーとしては異様に小さい。その中に大人ふたりを乗せるためキャビンを極限まで前進させ、車高を限界まで低く抑えるために乗員に寝そべるような姿勢を強要したのだ。

この日は雨が予想される空模様(実際にストラトス・ゼロの展示からほどなくして雨が降り出した)だったため、カウルフードが開かれることはなかったが、エンジンルームの中にはコンパクトなフルヴィア用1.6L狭角V型4気筒エンジンが縦置きされており、横置きなら排気量の大きなV型6気筒エンジンの搭載が可能なだけのスペース的なゆとりがあった。

さらに注目すべきは2220mmという異様に短いホイールベースである。当時のラリーシーンで活躍を見せていたRRレイアウトのポルシェ911とアルピーヌA110のホイールベースは2100mm台。それよりは長くはなるが、ホイールベースが長くなりがちなミッドシップ車にあって、これよりも短いのはフィアットX1/9の2202mmだけ。数値的には軽自動車のホンダ・ビート(2280mm)やオートザムAZ-1(2235mm)よりも短いのである。さらに付け加えるなら生産型はさらに短縮されて2180mmとなった。

ショートホイールベースということは直進安定性を捨てて機動性を優先した設計ということだ。そしてこの機動性の高さがコーナーリング時にマシンをドリフトさせ、ブレーキに依存することなく曲がりくねった未舗装路を高速で突っ走るラリー競技においては得難い武器となるのである。つまるところ、ランチア・ストラトスはその出発点であるストラトス・ゼロの開発時からラリーに焦点を絞り、曲がることしか考えていない旋回番長として計画されたということだ。

当時、ランチアが外部にデザインを発注する場合、まずはピニンファリーナが指名を受けるのが通例であった。そこに食い込もうと考えたベルトーネは、ランチアの内情を外部からつぶさに観察し、彼らが欲しているものを先回りして提案したのだ。幸いなことに車内にはジョルジェット・ジウジアーロの後任としてチーフデザイナーとなったマルチェロ・ガンディーニがいた。「パッケージングの魔術師」である彼の才能を遺憾なく発揮させた結果、目論見通りにゴッバートとフィオリオが飛びついてきたというわけだ。

ストラトス伝説の始まりがをこの目で直接見られる幸せ

1970年代、日本では少年たちを中心に空前のスーパーカーブームが巻き起こり、当時、WRCで活躍していたランチア・ストラトスも当然のようにその中の1台として祭り上げられた。広辞苑ではスーパーカーとは「高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツカー」として説明している。その定義に筆者がひとつ加えるならミッドシップレイアウトを持つこととしたい。いずれにしても、それはロードゴーイングカー、すなわち公道走行用のクルマということである。

だが、ストラトスの場合はその範疇に収まりきらない存在であった。ホモロゲーション取得のため市販化されたとは言え、ストラトスの出自はラリー制覇のための戦闘機であったからだ。実際にリリースされたストラダーレのサスペンションセッティングはラリー仕様と変わることがなく、コーナーリング時に一瞬でもアクセルを戻せばリヤはするりとブレイクする。

この車両特性は手練れのラリードライバーなら自在にマシンをコントロールすることもできるのだろうが、一般ドライバーにはあまりにもリスキーすぎた。ノービスドライバーが調子づいて峠道を飛ばせば、良くてスピン、悪くすれば谷底に真っ逆さまだ。だが、そうした過激な成り立ちを持ってストラトスを責めるのはまったく的外れである。

繰り返しになるが、このクルマは公道走行を前提としたスーパーカーなどではなく、ラリー制覇のためのウェポンなのだから。そして、その伝説はコンセプトカーであるストラトス・ゼロからすでに始まっていたのだ。今回、その端緒となった実車をこの目で見られたことは、まことに幸運であった。

なお、このクルマを直接目にする機会はもう1回ある。オーナーのサロフィムさんの計らいで、4月11日(金)〜4月13日(日)にかけて千葉県の幕張メッセで開催される『オートモビルカウンシル2025』に出展されることが決定したのだ。おそらく、このチャンスを逃せば日本でストラトス・ゼロが見られる機会は未来永劫やってこないに違いない。ストラトスを信仰の対象としているイタリア車ファンやラリー車ファンはぜひ会場を訪れて、直接その目でこのクルマをご覧になることをオススメしたい。

フォトギャラリー:『コンソルソ・デレガンツァ・ジャパン2025』のストラトス・ゼロ