目次

1.グリーンイノベーション基金事業について

日本政府は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする目標を掲げた。この目標は従来の政府方針を大幅に前倒しするものであり、実現するにはエネルギー・産業部門の構造転換や大胆な投資によるイノベーションなど現行の取り組みを大きく加速させる必要がある。このため、経済産業省はNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)に総額2兆円の基金を造成し、官民で野心的かつ具体的な目標を共有した上で、これに経営課題として取り組む企業などを研究開発・実証から社会実装まで10年間継続して支援するグリーンイノベーション基金事業を立ち上げた。

なお、NEDOは本基金事業の取り組みや関連技術の動向などをわかりやすく伝えていくことを目指し、「グリーンイノベーション基金事業 特設サイト※1」を公開している。

2.本プロジェクトの背景

本基金事業はグリーン成長戦略※2で実行計画を策定した重点分野を支援対象としており、その一つが「半導体・情報通信産業」である。情報の利活用やデジタル化の急速な進展によって電力消費量が増加する中、結果としてCO2排出量も増加する傾向にあり、カーボンニュートラルを実現するには製造・サービス・輸送・インフラなど、あらゆる分野で進む電化・デジタル化の基盤である半導体・情報通信産業の技術的な進化が鍵となる。

なかでも、パワー半導体は自動車や産業機器、電力、鉄道、家電などさまざまな電気機器に使用されているため、カーボンニュートラルの実現に当たっては省電力化が極めて重要である。また、世界のデータ量が年間約30%のペースで急増しているのにあわせてデータセンターの新設・増設も相次いでおり、今後はデータセンターの電力消費量の増加も予想されている。しかし、これまでの技術進化のスピードではこうした電力消費量の増加に対応可能な技術が追いつかない見通しである。

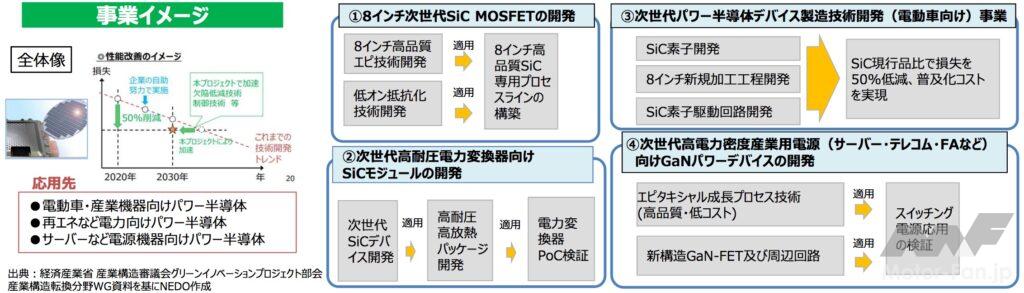

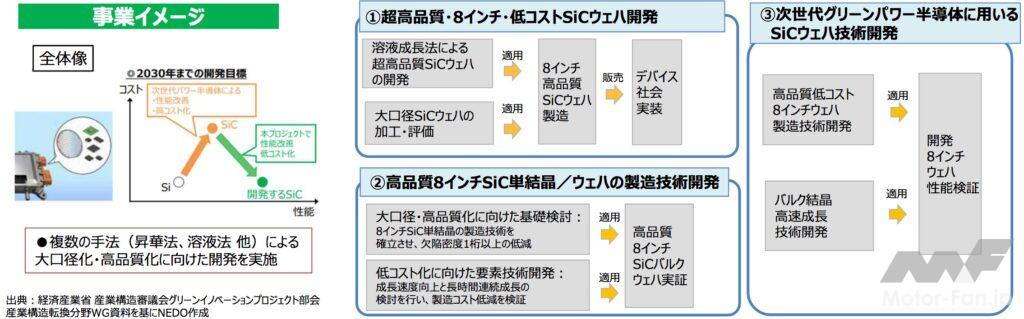

このような背景の下、NEDOは経済産業省が策定した研究開発・社会実装計画※3に基づき、このたび「次世代デジタルインフラの構築※4」プロジェクトとして9テーマが採択された。本プロジェクトでは電動車(xEV※5)・産業機器や再エネなど電力、サーバーなど電源機器といった今後の市場拡大が見込まれ、かつ革新的な省エネ化が必要とされている分野において、次世代パワー半導体(炭化ケイ素:SiC、窒化ガリウム:GaN)のデバイス製造技術やSiCウェハ製造技術などの開発により高性能化・高効率化を実現し、変換器などの電力損失を50%以上低減することを目指す。また、従来のシリコン(Si)パワー半導体と同等の低コスト化を推進することで、普及促進を目指す。加えて、現在のデータセンターと比較して40%以上の省エネを実現する、次世代グリーンデータセンター技術の開発が行われる。

3.事業内容

事業名: グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築 実施期間: 2021年度~2030年度(予定) 予算: 1376億円(NEDO支援規模)

実施テーマ:

【研究開発項目1】次世代パワー半導体デバイス製造技術開発

今後の社会情勢を踏まえ、特に電動車・産業機器や再エネなど電力、サーバーなど電源機器の三つの用途に適用可能なパワー半導体を開発する。パワー半導体は耐圧ごとに技術課題に対する解決方法が異なるため、各用途に応じた耐圧レンジで細分化した複数の取り組みが並行して実施される。

【研究開発項目2】次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発

SiCウェハは従来のSiウェハに比べて生産コストの高さが課題となっている。SiCウェハは主に昇華法で量産されているが、コスト低減につながる大口径化と高品質化のニーズに対して別の製造方法も有力な候補として挙げられている。本事業ではまずSiCウェハの候補となるさまざまな製造技術の開発に取り組み、その後、ステージゲートによって技術の絞り込みが行われる。

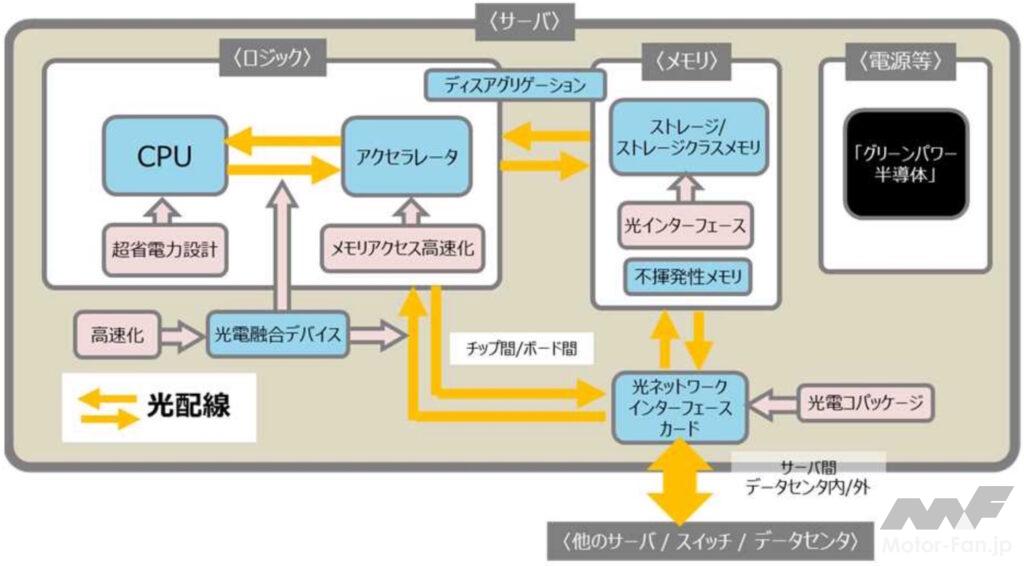

【研究開発項目3】次世代グリーンデータセンター技術開発

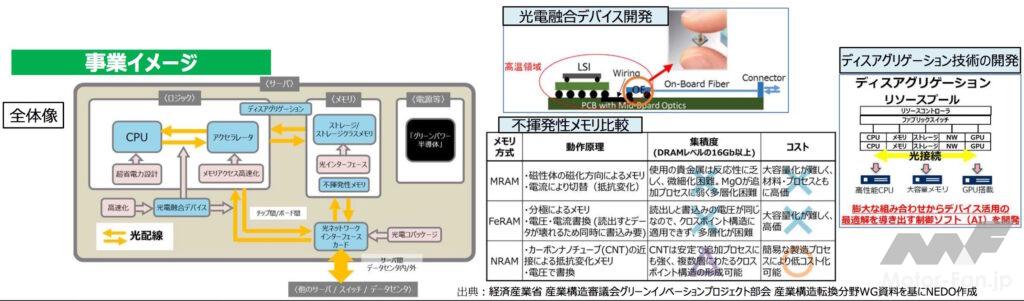

次世代グリーンデータセンターへ光電融合技術※6を適用し、省エネ化・大容量化・低遅延化を実現することで今後の爆発的なデータ量増加に対応するため、以下の三つの研究開発に取り組まれる。なお研究開発内容(1)~(3)を相互に連携させながら進めることにより、現在普及しているデータセンターと比べ、40%以上の省エネ化を目指す。

研究開発内容(1)光エレクトロニクス技術の開発

半導体集積回路間を光配線するため、超小型の光トランシーバー「光電融合デバイス」を開発する。また、光伝送装置を小型化・一体化し、データセンター間の長距離光通信からサーバー内光配線までをシームレスに光接続できる「光スマート NIC」を開発する。

研究開発内容(2)光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化技術の開発

- 「省電力CPU」としてサーバー向けCPUの光配線を実装するとともに、微細化や回路設計技術の高度化などを実現する。

- GPUなどではカバーしきれない幅広いアプリケーションに対応できる「省電力アクセラレータ」を開発する。

- DRAMと同等の書き込み速度を持つ不揮発メモリの中から、大容量化やコストの面でDRAMを代替可能な「不揮発メモリ」を実用化する。

- データ処理増加に伴う転送容量の広帯域化(128GB/s)を実現するため、光インターフェースを搭載するとともに、複数の光SSDを束ねて並列化する「広帯域SSD(フラッシュメモリ)」を開発する。

研究開発内容(3)ディスアグリゲーション技術の開発

負荷に応じて機能(デバイス)ごとに柔軟に計算リソースを割り当てるディスアグリゲーション技術に、大容量で伝送遅延が小さい光配線を導入することでより柔軟な制御を実現する。AIを活用した割当制御ソフトを開発し、研究開発内容(1)、研究開発内容(2)で開発した要素デバイスを光接続したシステム実証を実施する。

※1 グリーンイノベーション基金事業

※2 グリーン成長戦略 日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」への挑戦を、経済と環境の好循環につなげるための産業政策として、2021年6月18日、経済産業省が関係省庁と連携して、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。

※3 研究開発・社会実装計画 グリーンイノベーション基金の適切かつ効率的な執行に向けて、経済産業省においてグリーンイノベーション基金で実施する「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトの内容を「研究開発・社会実装計画」として策定した。

※4 次世代デジタルインフラの構築

※5 xEV バッテリーEV(BEV)やハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン・ハイブリッド(電気)自動車(PHEV/PHV)、(水素)燃料電池自動車(FCEV/FCV)といった電動化した自動車をまとめて表現したもの。

※6 光電融合技術 サーバー内などの電気配線を光配線化する技術。