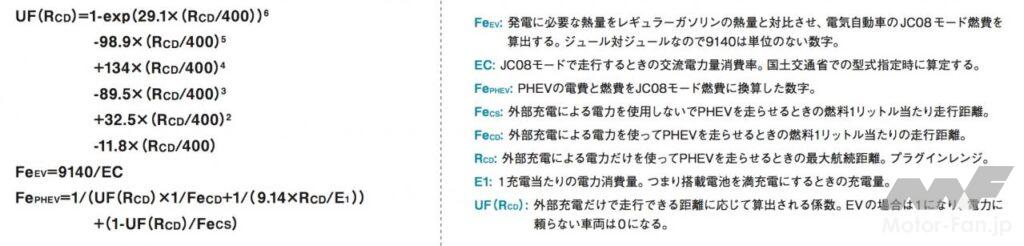

かりにベース車の走行1km当たりCO₂排出量が200グラムだとすると、このクルマを25kmのEV走行が可能なバッテリーを積んだPHEVにすれば「2」というリダクションファクターをもらえるから、カタログに記載するCO₂排出量の表示は200÷2=100グラムになる。半減である。

つまり、25km以上のEV後続距離があればEUの計算式ではリダクションファクターが1より大きくなり、ベース車のCO₂排出量を割り算すればCO₂排出は確実に減る。もちろん25kmという数字には意味がある。ACEA(欧州自動車工業会)によれば、1日の移動距離50km以下という自動車ユーザーは過半数を占め、勤務先など出先で充電すれば帰路もEV走行で帰宅することができ、走行段階でのCO₂排出はゼロになるという意味だと言う。

EU政府は、この優遇的とも言えるCO₂削減バーゲンセール効果をねらい、世の中をEVへと誘導しようとしている。わざわざPHEVにしてEV走行距離を25km以下にしないでください。25km以上なら恩典がもらえますよ、という意思を計算式で示したと考えればいいだろう。EU政府はいま、あきらかに電動車を志向している。EVかPHEVかではなく、化石燃料の消費を抑える方向である。

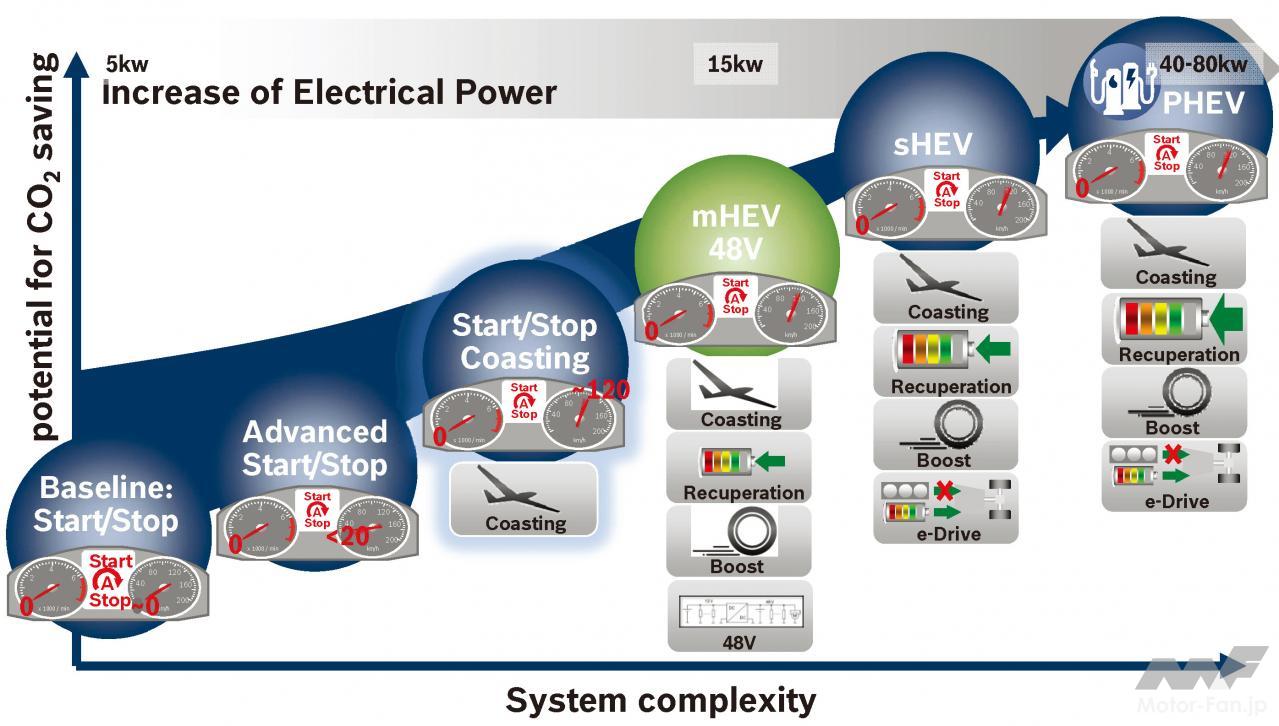

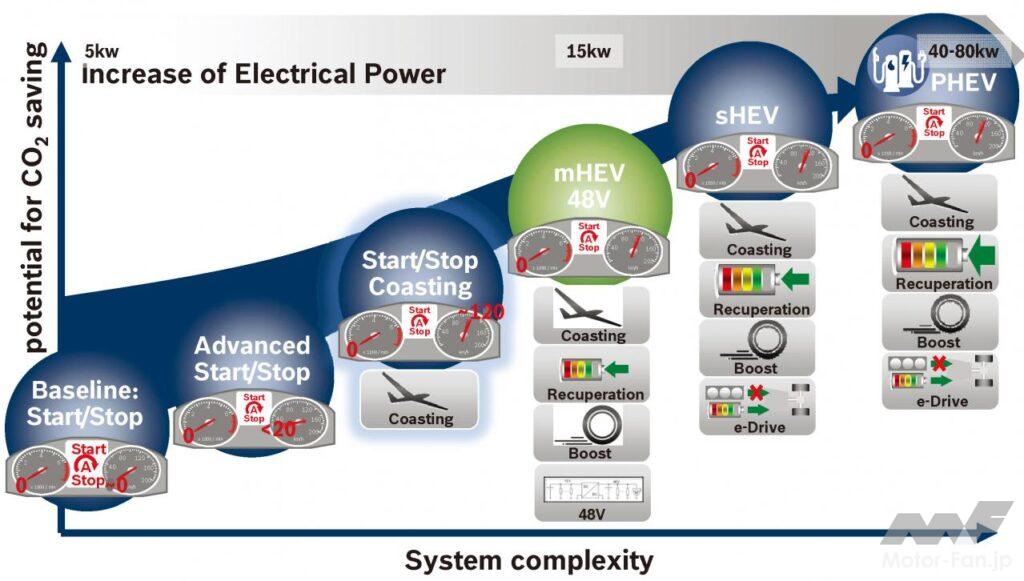

CO₂排出量は、イコール燃費だ。内燃機関エンジンでCO2排出を半分にしようと思ったら、エンジン排気量を小さくしたり、それこそ大変なことになる。もちろん、これまでにも自動車メーカーはさまざまな努力をしてきた。たとえば、いまやVVTは必須でアイドリングストップも急速に普及しつつある。CVTが燃費に効くかどうかは議論すべきだが、エンジンとその周辺には、大きなジャンプを望めなくなってきたのは事実である。だから電動化が叫ばれている。

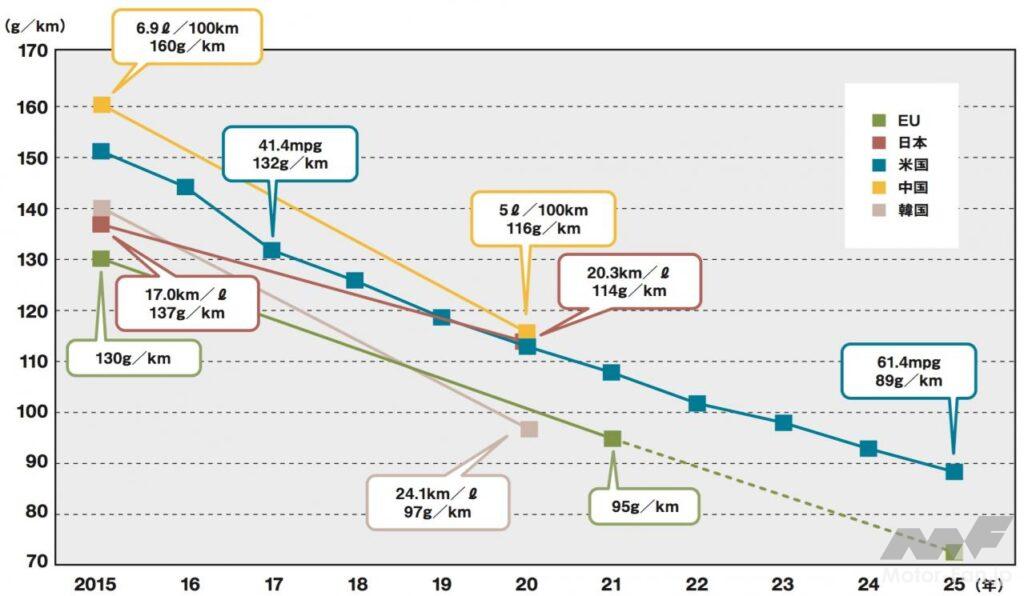

日本でもEUでも米国でも、燃費規制(つまりCO₂排出規制)はどんどん厳しくなってきた。この傾向が将来、がらりと変わることは考えにくい。中国ですらEVとPHEVを「新エネルギー車」と位置付け、2020年までに累計500万台の普及を政府が推進している。このなかで、自動車メーカーごとのCO2排出量を監視し、罰則規定も設けているのは欧州と米国である。いわゆるCAFE(コーポレート・アベレージ・フューエル・エフィシェンシー)規制である。

米国は、カリフォルニア州のZEV(ゼロ・エミッション・ビークル=無排出車)規制は、自動車メーカーごとに一定量のEVおよび超低公害車を販売しなければならないが、EVだけでは普及は難しいためPZEV(パーシャルZEV)というカテゴリーも認定しており、この中にPHEVが入る。また、連邦規制ではCAFEがあり、1モデルごとの燃費に販売台数を掛け合わせ、その合計が規制値を上回ると罰金を支払わなければならない。

欧州は米国のように燃費(米国の場合はマイル/ガロン)ではなくCO₂換算で規制している。モデルごとのCO₂排出量に販売台数を掛け合わせて年間の平均を算出し、規制値を超えると罰金を支払わなければならない。21年には95g/kmという厳しい規制が待っており、ここに向けて各社がPHEVの開発を急いでいる。

日本には経済産業省が定める「燃費目標」があり、じつはこれもCAFE方式である。一般には知られていないが罰則規定もある。ただし日本の場合は全自動車メーカーが規制値をクリアしている。それと、もしオーバーしたとしても即罰金ではない。このあたりの運用が日本的である。その一方では、国土強靭化という旗振りのもと、

やっと自動車燃料の多様化に理解が及んできた。

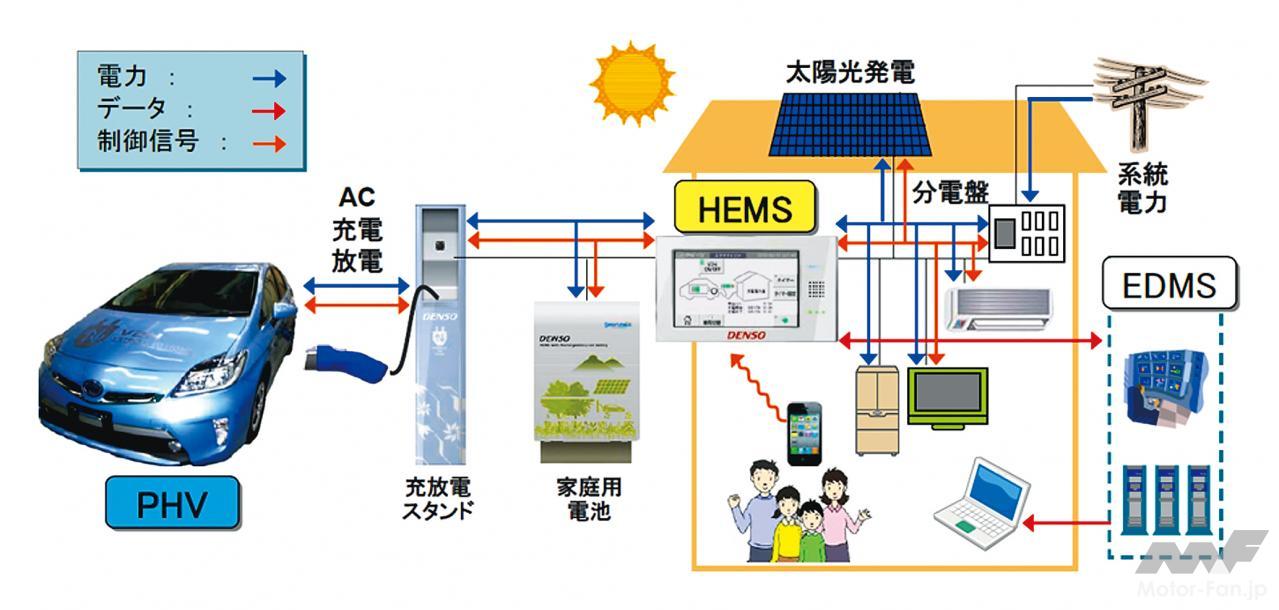

しかし、財務省はクルマの電動化には否定的である。ガソリン税という国税の収入が減る施策は昔から嫌っている。地方税である軽油は需要が減っても構わないがガソリン代替は許さないというスタンスである。もうひとつ、電動化の補助金制度が実態にそぐわないという面もある。集合住宅への充電設備設置支援は平成27年度にようやく始まった。

日本はすでにHEVが普及している。欧州は普通のクルマにシステムを追加してPHEVを作りはじめた。HEVというベースがあるとないとでは、PHEVに対するイメージも違ってくるだろう。世界共通なのはCO2規制の強化という背景であり、これが車両電動化の牽引力である。日本の政府は2030年に電動化車両の比率を30%にするという目標を立てているが、その一方で電力政策がいまひとつはっきりしない。発電方法によっては、電動化が必ずしも環境負荷が小さいとは言えなくなる。

自動車メーカー内にもPHEVに対して否定的な見方はある。しかし、制度という追い風がPHEVを空高く舞いあげた。果たしてその真意はどこにあるのだろうか。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)