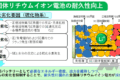

上の記事でも綴ったように、駆動用バッテリーとして主流のリチウムイオン電池は温度管理がシビアである。高温側としては概して大電流を流すシチュエーションで発熱が大きく、たとえばフル加速や長時間の最高出力発揮(放電時)、そして大入力による急速充電(充電時)などがあげられる。高熱を帯びると電解液が負極の表面に皮膜を厚く形成してしまい、そこにリチウムイオンが捕獲されてしまうことから充放電性能が低下してしまう。こうなってしまうと温度を下げても元には戻らない。

また、駆動用バッテリーはひとつの電池セルで作ることは(現在のところ)不可能で、セルを組み合わせたモジュール、そのモジュールを組み合わせたパックという構造としているのが大半。パックの中には相当な量のセルが収められているわけで、当然ながら冷えやすいセル/熱を帯びやすいセルということになる。先述のようにセル→モジュール→パックとしている理由は、BEVを動かすための高電圧/大電力量が欲しいためで、するとセルは直列接続として3.6V@セル×個数——で電圧値を高めていくこととなる。直列で、高熱により劣化したセルがその中に含まれてしまうとどうなるかといえば「モジュール内のすべてのセルはその劣化したセルに合わせる」ということになってしまい、期待した性能からは程遠いことになってしまう。

そのような劣化や性能低下を生じさせないために、駆動用バッテリーにはBMS:バッテリーマネージメントシステムが必ず備わっている。もちろん、温度のみならず充放電時の電圧/電流を含め、バッテリーパックを制御している。

日産・リーフのバッテリーパック。2011年から販売を続けるBEVのパイオニアは、パックの冷却を空冷式でまかなう。(PHOTO:Nissan) 同じく日産の軽自動車型BEV・サクラのバッテリーパック。じつは「リーフの半分」という構造で信頼性とコストを両立させた意欲作。ただし冷却方式は冷媒式として積極的にパック内を冷やす思想。(PHOTO:Nissan) そして同じく日産・アリア。バッテリーパックはいよいよ水冷式、急速充電時の「あと20%」という状況でも温度上昇をうまく抑え、充電速度を落とさないという性能を誇る。

ネオジム磁石に希土類が必要なのはなぜか——電気自動車はお熱いのがお嫌い? 駆動用モーターとして主流のPM同期式は、その名のとおりPermanent Magnet:永久磁石を用いる。その磁石には、磁力と耐久性のバランスからネオジム磁石が採用されているが、その周辺でよく耳にする「希土類」という単語。これらは何のために配合されているのだろうか。

https://motor-fan.jp/tech/article/35211/

NEDO、 全固体リチウムイオン電池の早期実用化に向けた研究開発を始動 NEDOは全固体リチウムイオン電池(LIB)の早期実用化に向け、「次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発」(以下、本事業)を始動したことを発表した。本事業は自動車・蓄電池・材料メーカーなどの33法人が組合員として参画する技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター(LIBTEC)を代表機関に、大学・公的研究機関16法人が連携・協調して実施される。

https://motor-fan.jp/tech/article/34418/

岡山大学:ナノ立方体ブロックでリチウムイオン電池の充放電時間を大幅に短縮 岡山大学学術研究院自然科学学域・寺西貴志准教授のグループは、産業技術総合研究所極限機 能材料研究部門・三村憲一主任研究員のグループと共同で、ユニークなナノサイズの立方体ブロックをリチウムイオン電池に加えることで、従来の電池の充放電時間を大幅に短縮することに成功した。

https://motor-fan.jp/tech/article/10295/

「バッテリー、どうなっている?」特集を展開しています!:モーターファン・イラストレーテッド vol.198 『モーターファン・イラストレーテッド』の198号は特集「バッテリー、どうなっている?」です。バッテリーエネルギーを余さず使い切るためのテクノロジーであるBMSを主軸に、2023年現在のバッテリー最新事情を含めた内容としました。構造としての「どうなっている?」と現状把握のための「どうなっている?」のダブルミーニングです。

https://motor-fan.jp/tech/article/32408/

トヨタと東京工業大が開発する全固体電池の登場はエンジンを場外に送るか トヨタが2022年をめどに全固体電池を積むEVを国内発売する方針を固めた、というニュースが7月の末に流れた。どうやら東京工業大学×トヨタ自動車が研究開発する全固体セラミック電池らしい。リチウムイオン電池(LIB)とは何が違うのか。 (TEXT:萬澤龍太 FIUGRE:熊谷敏直/東京工業大学)

https://motor-fan.jp/tech/article/6031/

【海外技術情報】マーレ:90秒で充電が完了するバッテリーのコンセプトを公開 ドイツのアーヘンにて開催された展示会『アーヘン・コロキウム・サステナブル・モビリティ』において、マーレは同グループのエンジニアリング部門であるマーレ・パワートレインが開発した新しいリチウムカーボンバッテリーのコンセプトを公開した。 TEXT:川島礼二郎(KAWASHIMA Reijiro)

https://motor-fan.jp/tech/article/5950/

【海外技術情報】SVOLT:完全コバルトフリーのバッテリーセルの生産が始まった 2021年7月、中国に本社を置くハイテク企業・SVOLT Energy Technology(以下、SVOLT)が、独自の新しいニッケルマンガン(NMX)バッテリーの量産を開始したことを発表した。本稿では、そのリリースを翻訳・要約して、このNMXバッテリーを紹介しよう。 TEXT:川島礼二郎(KAWASHIMA Reijiro)

https://motor-fan.jp/tech/article/2845/

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)

電気自動車はお熱いのがお嫌い?——BEVの温度管理のお話

電気自動車はお熱いのがお嫌い?——BEVの温度管理のお話 ネオジム磁石に希土類が必要なのはなぜか——電気自動車はお熱いのがお嫌い?

ネオジム磁石に希土類が必要なのはなぜか——電気自動車はお熱いのがお嫌い? NEDO、 全固体リチウムイオン電池の早期実用化に向けた研究開発を始動

NEDO、 全固体リチウムイオン電池の早期実用化に向けた研究開発を始動 岡山大学:ナノ立方体ブロックでリチウムイオン電池の充放電時間を大幅に短縮

岡山大学:ナノ立方体ブロックでリチウムイオン電池の充放電時間を大幅に短縮 「バッテリー、どうなっている?」特集を展開しています!:モーターファン・イラストレーテッド vol.198

「バッテリー、どうなっている?」特集を展開しています!:モーターファン・イラストレーテッド vol.198 電気自動車を存分に使いこなせ!:モーターファン・イラストレーテッド vol.192「電気自動車の正体」

電気自動車を存分に使いこなせ!:モーターファン・イラストレーテッド vol.192「電気自動車の正体」 電池はナマモノ、いかに上手に使うか:モーターファン・イラストレーテッド vol.188は「充放電」特集

電池はナマモノ、いかに上手に使うか:モーターファン・イラストレーテッド vol.188は「充放電」特集 トヨタと東京工業大が開発する全固体電池の登場はエンジンを場外に送るか

トヨタと東京工業大が開発する全固体電池の登場はエンジンを場外に送るか 【海外技術情報】マーレ:90秒で充電が完了するバッテリーのコンセプトを公開

【海外技術情報】マーレ:90秒で充電が完了するバッテリーのコンセプトを公開 【海外技術情報】SVOLT:完全コバルトフリーのバッテリーセルの生産が始まった

【海外技術情報】SVOLT:完全コバルトフリーのバッテリーセルの生産が始まった